当京城被35℃以上的高温炙烤时

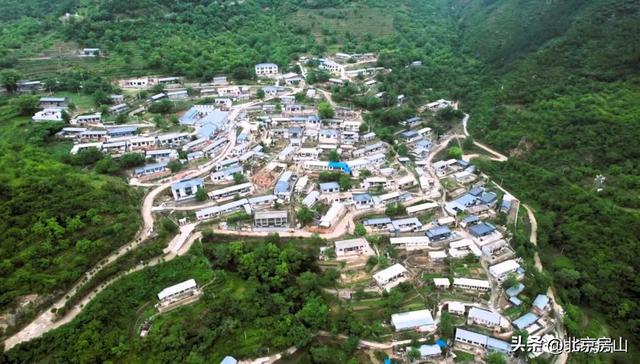

海拔1180米的宝水村

正迎来最惬意的季节

作者:韩一诚

这座藏在房山蒲洼乡最北端的村落,夏季平均气温比市区低8-10℃,108国道与涞宝路交汇处的“之”字形山道,宛如通往清凉世界的专属通道,将都市的燥热隔绝在外。

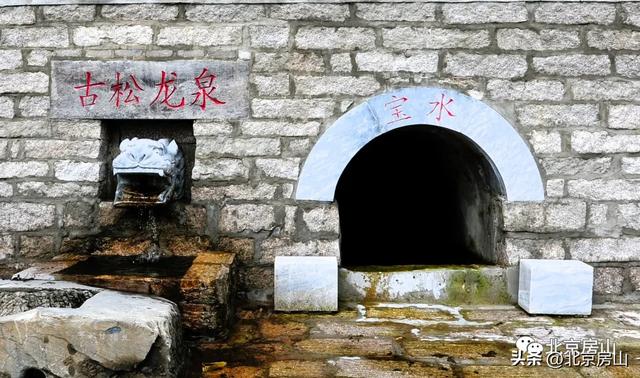

宝水村的得名藏着自然与历史的密码。据记载,村子坐落于曾因豹子出没而得名的豹儿水沟。沟内河流源出小寒岭东南麓,古称豹儿水,现名马鞍沟水,属拒马河水系支流。因地处豹儿水源头,村子初名“豹儿水”,后演变为“宝水村”。这里现存民宅300余座,清代古碾、古磨、古碑、古井、祠庙等传统资源18处,先后获评市级民俗旅游村、市级新农村建设重点村,2016年列入第四批中国传统村落名录,2018年入选北京市首批市级传统村落名录。

石板路上的清凉密码

石板路是宝水村天然的清凉密码。清晨六点,青石板路带着露水的微凉,四合院门口的老槐树下,竹凳已备好迎接晨光。正午阳光最烈时,石板墙摸起来依然沁凉,成了天然降温器。

古老四合院的四檐通风设计让穿堂风终年不息,村民称之为“穿堂凉”,最热的七八月,屋里无需电扇,自然风便送来舒爽。

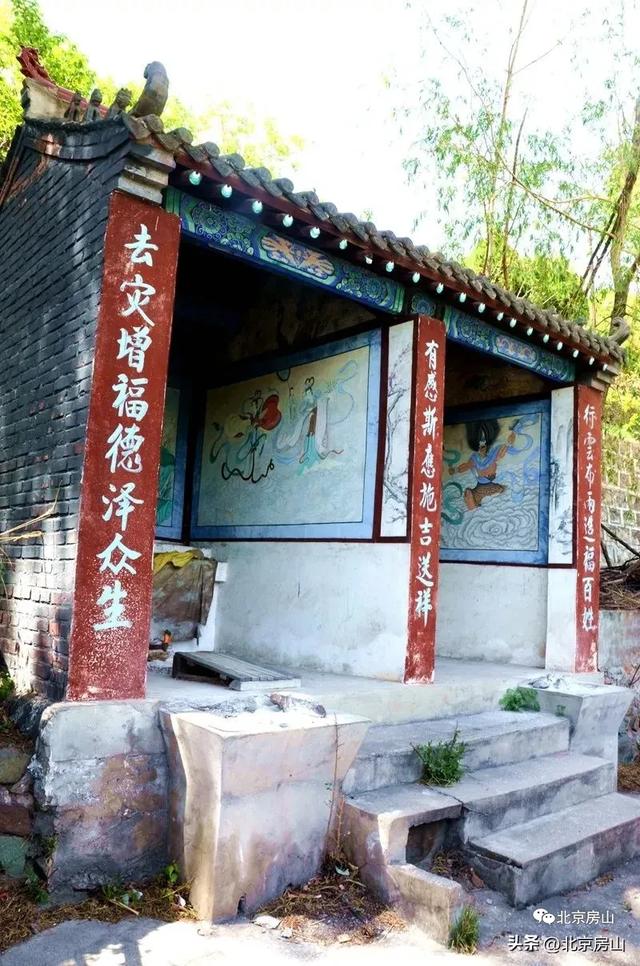

村东头龙王庙旁,一棵百年松树撑起的绿荫,让这里凉意十足,比空调房更显自然舒适。古碾旁的山泉顺着石槽潺潺流淌,水温常年保持在15℃左右,村民常直接用这山泉水冰镇瓜果,切开后清香混着水汽,清爽宜人。

指尖流转的清凉技艺

午后的宝水村,藏着指尖流转的清凉技艺。老槐树下,几位妇女围坐竹编凉席专注刺绣,银针在彩线间翻飞如蝴蝶穿花。穿堂风裹着野蔷薇香与草木清润,拂过绣架与眉眼,驱散燥热。

这项传统的技艺从未脱离生活,枕头上的缠枝莲纹、针线布兜里的石榴图案、孩童虎头鞋上的虎纹,都藏着生活温度。衣帽服装上的刺绣更显巧思,妇女斜襟布衫的领口袖口缀着缠枝纹,老人寿衣上绣着松鹤延年纹样,在朴素布料上勾勒出独属宝水村的审美韵味。

星空下的夏夜欢喜

夜幕降临,星空下的夏夜狂欢拉开序幕。村礼堂里,四弦琴的调试声在空中回荡。天越热,这里的戏越热闹,只因山里夜晚太过凉快。宝水村的山梆子戏,随明初山西移民传入,由村民自导自演,在这里上演了百余年。

梆子声起,《大登殿》在山谷间回荡,台上演员水袖翻飞,台下观众摇蒲扇轻和,凉风习习,带走最后一丝热气。十点后,民宿小院升起篝火,游客裹着薄毛毯仰望星空,无灯污染的夜空繁星密布,银河清晰似触手可及。远处几声犬吠,更衬山村夏夜的宁静祥和。

清凉一夏的打开方式

在宝水村,清凉一夏的打开方式丰富多样。清晨采野菜是最受欢迎的避暑活动,六点沿“麻子崖”山登山步道穿行松林,露水打湿裤脚却不觉闷热。

这条海拔1800多米的步道,比健身房吹空调更舒适。登顶观景台时,云雾从脚下飘过,宛如置身仙境,身心舒展。如今的宝水村,七月平均气温仅25℃,“晚上睡觉必须盖被子”成了最“凡尔赛”的烦恼。当别处为暑热发愁时,这里用百年古泉冰镇瓜果,在百年槐树下纳凉看戏,把盛夏过成了清凉的诗。

这个夏天,不妨逃离都市热岛,来宝水村赴一场云端的清凉之约,触摸传统村落的“DNA”,感受自然与文化交织的清凉秘境。

还没有评论,来说两句吧...