互访互学,走出去请进来,从“懿德流芳”牌坊下穿过……合肥庐阳和安庆桐城两地文联的文化交流,给我留下深刻而难忘的印象。

桐城,因历史上建有古桐国和地域盛产油桐而名。清朝散文“桐城派”发源地、素有“文都”之称,我心存向往,因种种原因,一直未能如愿。

“你来与不来,我都在等你……”时光荏苒,岁月如歌。前不久,我终于如愿以偿。一踏上桐城这片充满浓郁文化气息的热土,我浑身洋溢着激情。桐城之旅,哪能不去六尺巷?

在桐城,我充分感受这座城市的古朴、深沉、厚重与年轻,如沐春风,心潮澎湃。广场不远处,便是闻名遐迩的“六尺巷”。“千里修书只为墙,让他三尺又何妨……”桐城张英家族,与邻居吴家礼让的故事广为流传。

“庐阳也有个六尺巷。”陪同的桐城文联主席王向红微笑着对我说。“庐阳原有一个龚万路,后来改为龚湾巷。相传此地住着龚、万两家,为修地基互让了三尺。”“龚湾巷由龚万巷演变而来。”“庐阳六尺巷更早一点吗?”

是的,龚家为官者龚鼎孳,年龄上要大张英约二十岁。为什么六尺龚湾巷流传不广呢?我分析,主要有两个方面的原因,一来是龚鼎孳先后服务过明朝、大顺和清朝,中国人重名节,世人轻之蔑之;二来是回书受其妾顾媚顾横波言语启发。其妾何许人?秦淮八艳之一。小三所言,难纳正统。

投桃报李。东道主有意互动,我们当表达谢意。“若是说明朝的那些事,朝都在南京。回书用“千里”二字,就不妥贴了。即便是龚、张同服务清朝,怎么可能褒奖“二臣”之举呢。

孔城老街

绿意随人意。张英退息之所的五亩园,画境乐境筑造人间真境。有一颗皂角古树,相传系张英手植。

皂角树前,一行人驻足仰望,拍照留念。当知道树牌上皂角的“角”为繁体字后议论开来。《从百草园到三味书屋》: “我家后面有一个很大的园……皂角可用药,果实可做洗发剂……”能背下鲁迅文章的大有人在。

“在往哪?”东道主一连推荐了几处。桐城市的历史文化人物众多,遗迹丰富。远了来不及,新建不愿去。无奈之下,就近选两处。

在方以智纪念馆。见简介,方以智(1611—1671),明思想家、哲学家、科学家。“与方苞什么关系?”提问题的人肯定知道《南山集》一案。

“方苞属方以智的孙辈,非直系,共六世祖方懋。”王向红主席研究颇深,不知回答过多少次这类问题了。

“方孝孺祖籍可是这里的?”问者不耻下问,何惧贻笑大方。“明臣方孝孺,乃宁波海宁人……”舍身持节,被株连了十族,九族外加门生一族。悲悲惨惨凄凄切切。

打破“悲悲惨惨凄凄切切”的尴尬氛围,有人背诵起姚鼐《登泰山记》里的经典句子:“苍山负雪,明烛天南,望晚日照城郭,汶水,徂徕如画,而半山居雾若带然。”

由方以智、方苞而起,话题不断的延伸开来。姚鼐、刘大櫆、戴名世、龚澎……皆为桐城籍的名人,古今都有。

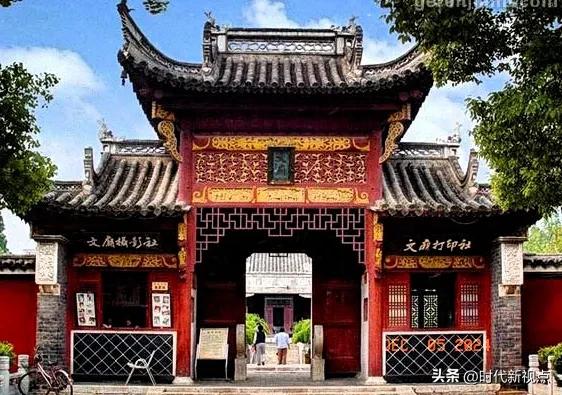

文庙

到文都来,不看文庙,殊为遗憾。听说文庙保存完好,我问其故。王向红主席告诉我说,动乱年代,文庙作为指挥部的食堂。

“来来来,要走泮池正中。”文联人大多为国字号省字号级别的专家,当过壮元桥。东道主给予我们礼宾般的待遇。

在孔子和十二哲塑像前。颜回,闵损……一行人能辩出个大概。

说那闵损,芦衣顺母。前不久,我们到书画之乡萧县,鞭打芦衣车牛返,中国名字最长的村。人的所见新感,多会受到曾经的经历影响。

“怎么不见子贡的塑像?”有啊。顺着手指的方向,看的是善面瘦身一尊者。孔子逝世,子贡从南方移来楷木,种植在孔子墓的两旁,坚持守孝三年。

但见那名牌:端木赐。“哦,原来子贡,姓端木,字子贡。”有佐证,文联系统就有好几位端木先生。

如同唱歌,有基本功,多练几遍就行了。认识一座有悠久历史的城市,需要多来几次。桐城,以后无论春夏秋冬,我们还会再来。

丁仕旺

【 作者简介 】丁仕旺,安徽省合肥市庐阳区人大常委会原副主任,兼庐阳区文联主席,业余爱好写作,发表文学作品与理论文章多篇。

【 责任编辑: 禾木 ;配图除封面与压题外,均选自头条图库,致谢 】

还没有评论,来说两句吧...