2025年6月6日,游览了河南省安阳市中国文字博物馆。

中国文字博物馆,国家一级博物馆,总占地143亩,总建筑面积34500平方米。位于河南省安阳市人民大道东段656号,是一座集文物保护、陈列展示和科学研究功能为一体的国家级专题博物馆,也是中国首座以文字为主题的博物馆。

2007年11月29日,中国文字博物馆一期工程开工,2009年11月26日正式开馆。

该馆由字坊、广场、主体馆、仓颉馆、科普馆、研究中心、交流中心等建筑组成,共入藏文物30257件/套,珍贵文物3688件/套,其中一级文物305件,涉及甲骨文、金文、简牍和帛书、汉字发展史、汉字书法史、少数民族文字、世界文字等多个方面。

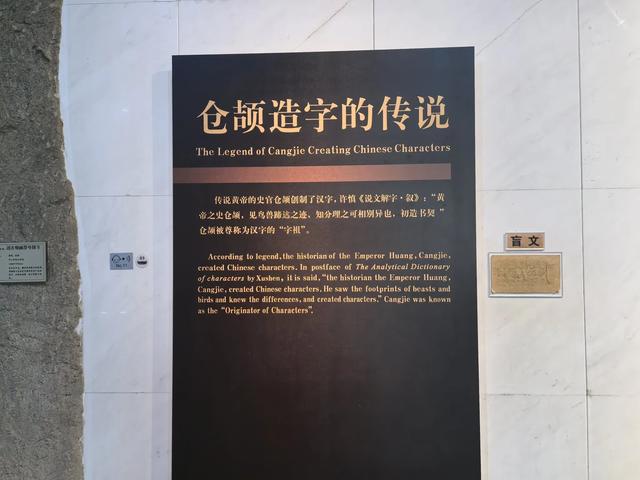

汉字的起源在中国有两种说法,一种是古代神话传说即仓颉造字,另一种是关于文字起源的科学描述。

仓颉

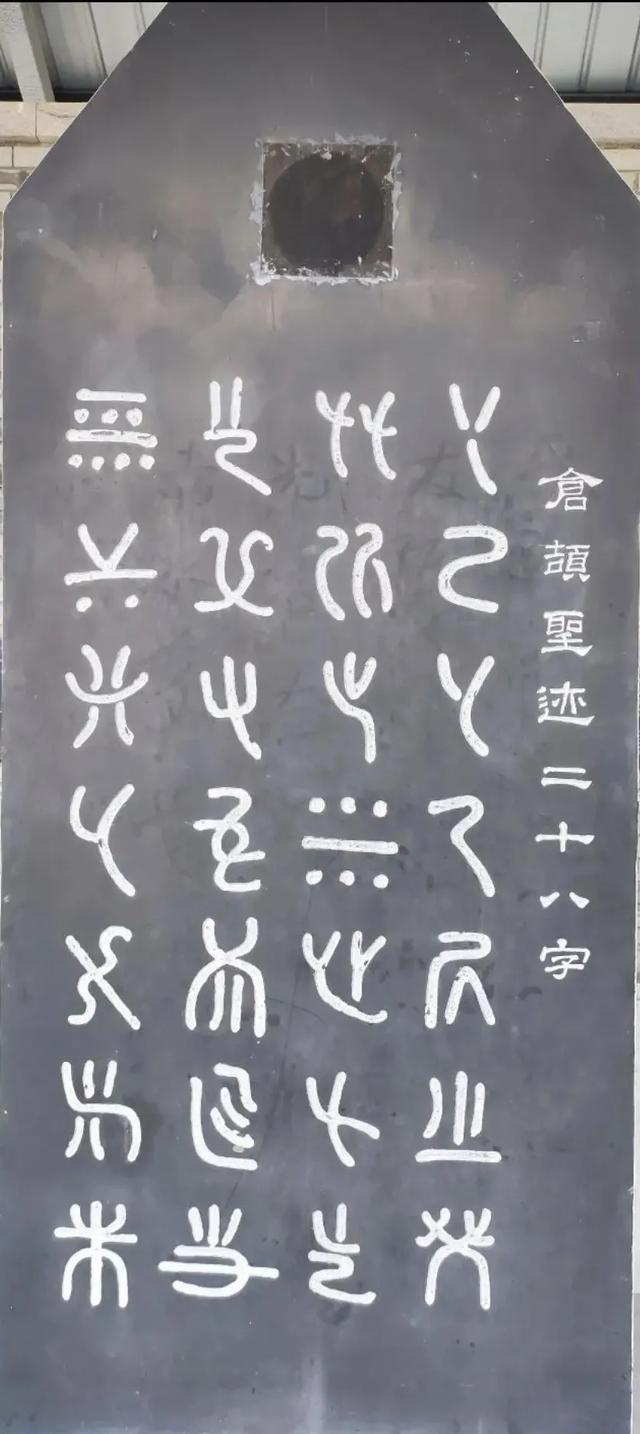

仓颉[jié]造字,是中国古代神话传说之一,仓颉造字的地方叫“凤凰衔书台”。出自《淮南子·本经训》:“昔者仓颉作书,而天雨粟,鬼夜哭。” 仓颉,称仓颉,复姓侯冈,号史皇氏,曾把流传于先民中的文字加以搜集、整理、规范和使用,在创造汉字的过程中起了重要作用,为中华民族文明的传承做出了不朽的功绩。但普遍认为汉字由仓颉一人创造只是传说,不过他可能是汉字的整理者,被后人尊为“造字圣人”。

据古籍记载,仓颉是黄帝时期的史官,负责记录事务。当时人们主要依靠结绳记事、刻木为号,但随着社会发展,事务日益繁杂,这些方式难以满足需求,仓颉因此决心创造更系统的记录方法。

传说仓颉观察自然万物的形态(如鸟兽的足迹、山川的轮廓、星辰的排列),从中获得灵感,创造出最初的文字符号。古籍描述他“仰观奎星圆曲之势,俯察龟文鸟迹之象,博采众美,合而为字”。

仓颉造字被视为中华文明的重要里程碑,标志着人类从结绳记事、口头相传进入文字记录的文明阶段。传说中仓颉造字成功后,“天雨粟,鬼夜哭”,寓意文字的诞生让天地万物有了秩序,也让鬼神失去了对人类的绝对掌控,体现了古人对文字力量的敬畏。

这一传说虽带有神话色彩,但反映了汉字起源是古人长期观察、总结自然与社会现象的结果,而非一人一时之功。仓颉更可能是汉字系统的整理者或推广者,被后人尊为造字的象征。

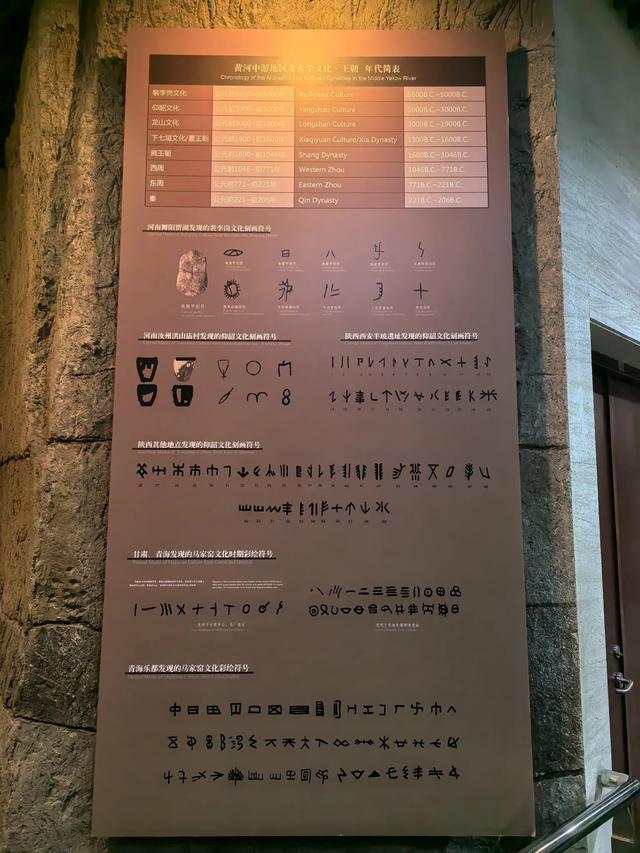

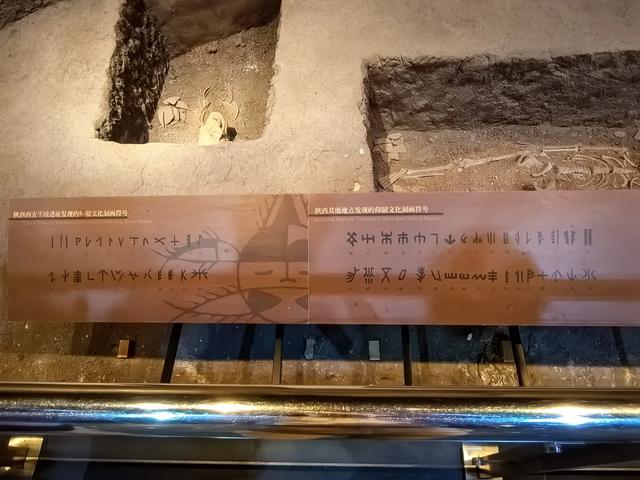

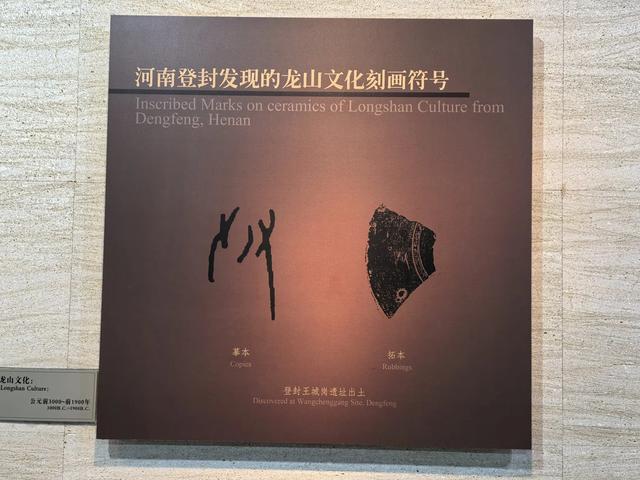

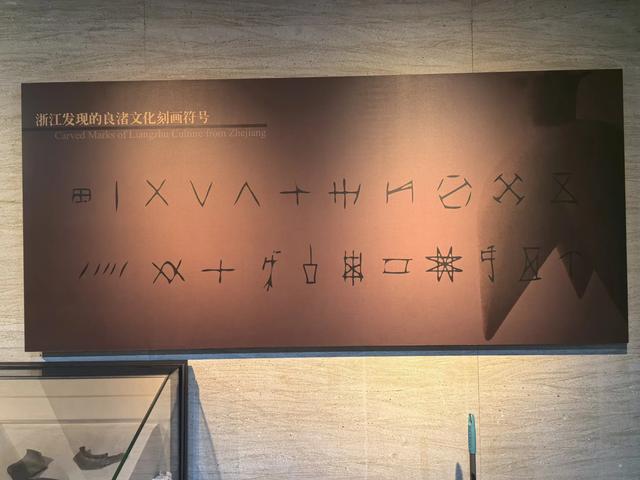

远古刻画符号。在我国幅员辽阔的大地上,成熟的商代文字出现以前,远古先民曾经走过了从结绳记事、契刻、图画符号记事到发明文字的漫长历程。今所见各史 前符号地域色彩浓重、背景复杂。在不同时空、不同文化背景下的许多富有生命力的符号,都可能逐渐融汇到汉字产生的主流道路上。

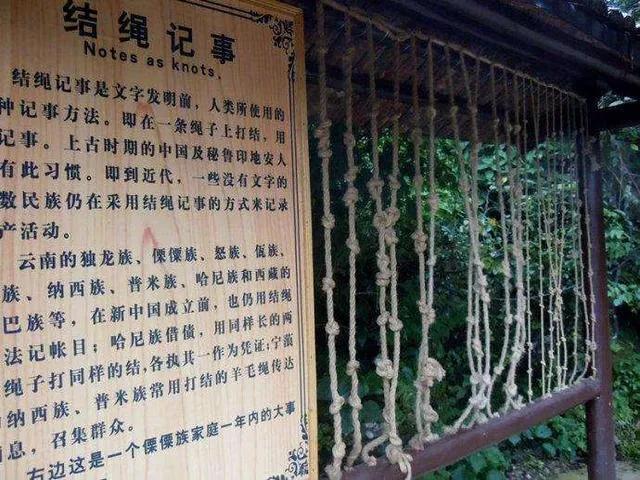

结绳记事。

结绳记事

结绳记事和刻木为记是人类文明早期重要的信息记录方式,在文字出现之前,它们承担着传递信息、记录事务的功能,广泛存在于世界各地的原始部落中。

结绳记事。通过在绳子上打结的位置、数量、大小、颜色等差异,来记录不同的事件或数量。中国古籍《周易·系辞》中明确提到“上古结绳而治,后世圣人易之以书契”,可见结绳记事在华夏先民生活中的重要性。不同的结可能代表不同含义,比如大结记大事,小结记小事,彩色绳结可能区分事务类型(如祭祀、狩猎、债务等)。结绳记事只能记录简单的数量或事件类别,无法传递复杂逻辑或抽象概念,信息易混淆,依赖使用者的记忆解读。

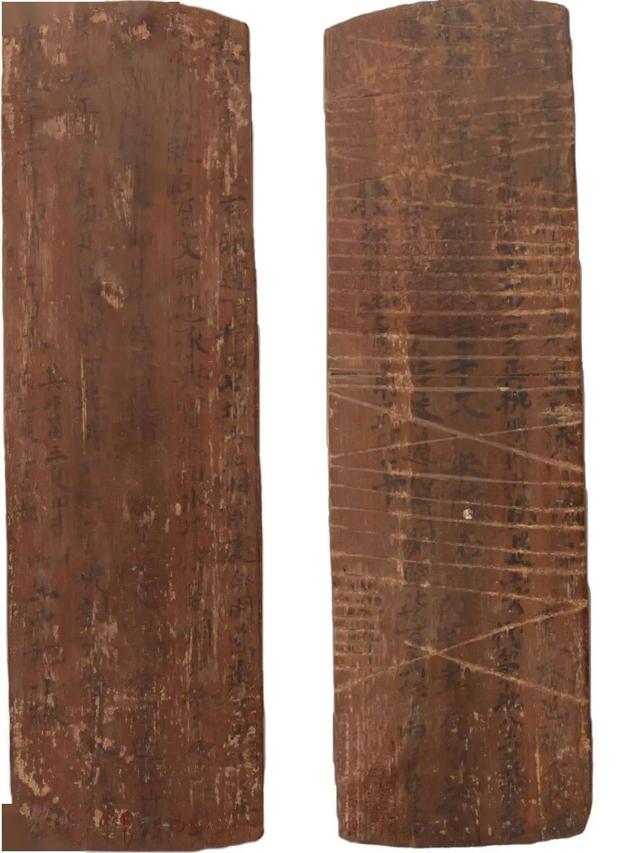

契木为文(刻木为记)。

刻木记事契牌

刻木为记。在木头、石块等硬物上刻划痕迹、符号或图案,以此记录信息或作为凭证。常见于部落间的盟约、债务凭证、传递命令等场景。例如古代部落会用刻有特定符号的木牌作为“信物”,使者持木牌可证明身份;也会通过刻痕数量记录物品数量、时间周期等。相比结绳更耐用,不易因绳子损坏而丢失信息,刻痕的形状和排列也能承载更丰富的含义,是文字诞生前的重要过渡形式。

结绳记事与契木为文(刻木为记)。这两种方式是人类逻辑思维和抽象表达能力发展的重要标志,体现了古人对“记录”和“传承”的需求。它们为文字的产生奠定了基础:结绳的“结”和刻木的“痕”可视为原始符号的雏形,后来逐渐演变为更规范的文字符号。随着社会发展,当事务复杂度超过结绳和刻木的承载能力时,文字系统才逐步应运而生,而这两种古老方式也在部分文化中作为辅助记录手段保留了很长时间。

图画符号记事。

在岩壁、陶器等载体绘制图形符号记事,图画符号被视作文字雏形。半坡遗址陶器刻画符号已具备初步表意功能,通过固定载体突破时空限制。

最早的图画符号记事可追溯到旧石器时代晚期至新石器时代早期,是人类史前文明中信息记录的原始形态,通过简化图形记录事件、传递信息或表达观念。

洞穴壁画与刻画符号(旧石器时代晚期)。

距今约3万—1万年前,欧洲、非洲及亚洲的原始人类在洞穴中留下了大量图画符号。

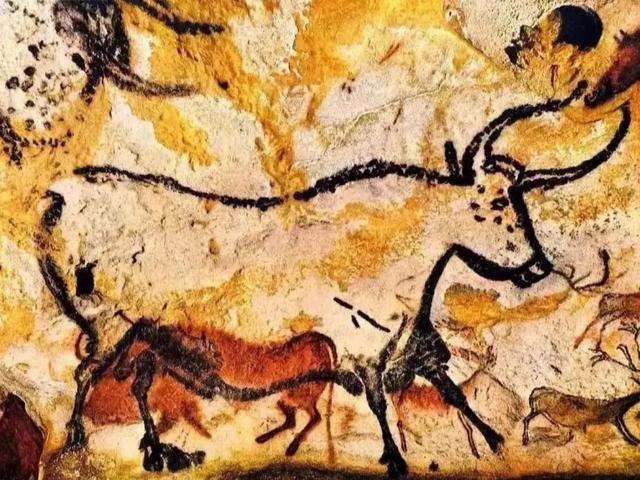

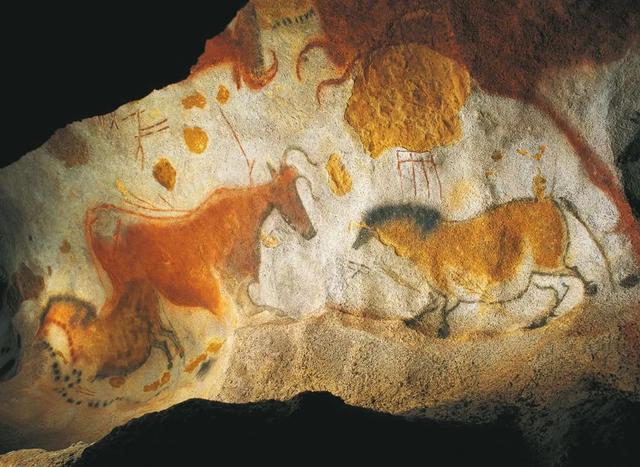

法国拉斯科洞穴壁画

法国拉斯科洞穴壁画

法国拉斯科洞穴壁画:绘制了野牛、鹿等动物形象,部分壁画旁有手印、线条等符号,可能记录狩猎场景或祭祀活动。

南非布隆博斯洞穴中发现的硅质岩石上的绘画

南非布隆伯斯洞穴:出土了距今约7.3万年的刻有交叉线条的赭石片,是目前发现的最早具有象征意义的刻画符号之一,被认为是人类有意识记录信息的开端。

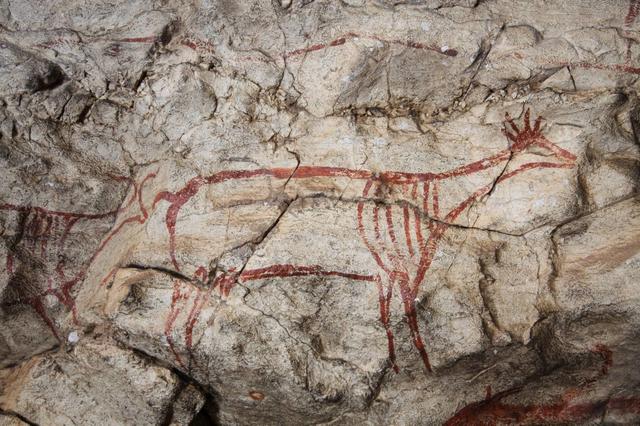

金沙江岩画

金沙江岩画

中国金沙江岩画是在金沙江流域发现的古岩画,主要分布在丽江市玉龙县的大具乡、奉科乡、宝山乡、鸣音乡等金沙江流域和支流两岸 。研究团队采用高精度铀系测年法,对位于金沙江中段虎跳峡万人洞岩画进行了年代测定,发现万人洞至少可以精确地重建出三个岩画绘制阶段,分别为距今13000至13580年、距今10540至10830年和距今8370至8700年,处于晚更新世—全新世过渡阶段 。内容以野牛、鹿、岩羊、野猪、熊、虎等动物图像为主,也有人物、弓箭、手印及抽象图案等 。

新石器时代早期陶器符号

距今约1万年左右,随着农业起源和陶器出现,陶器上的刻画符号成为重要记事载体。

贾湖龟甲刻符

中国贾湖遗址(距今约9000—7500年):出土的龟甲、陶器上有多个刻画符号,部分与后来的甲骨文形态相似,可能用于记录祭祀、计数等。

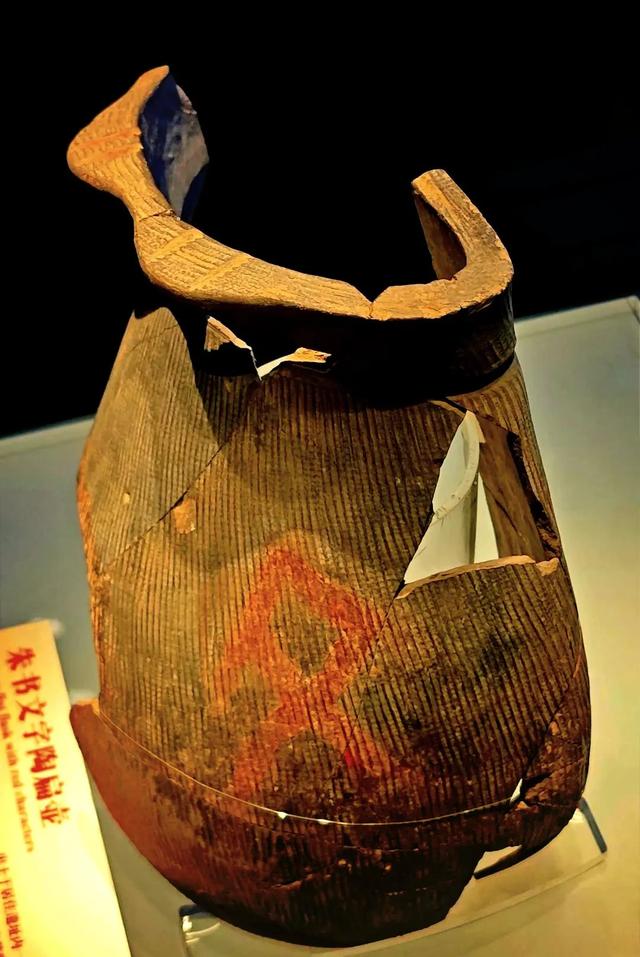

陶寺遗址的朱书陶扁壶

陶寺遗址的朱书陶扁壶,新石器时代的陶扁壶,其腹部用朱砂书写了文字。这个壶的年代大约在公元前2300到公元前1900年,属于陶寺文化晚期。

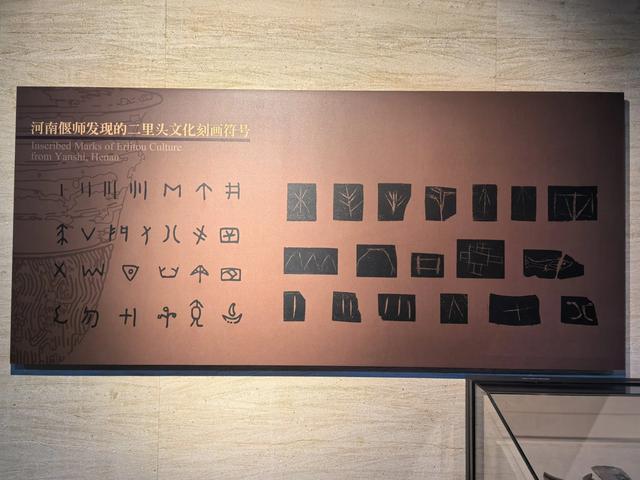

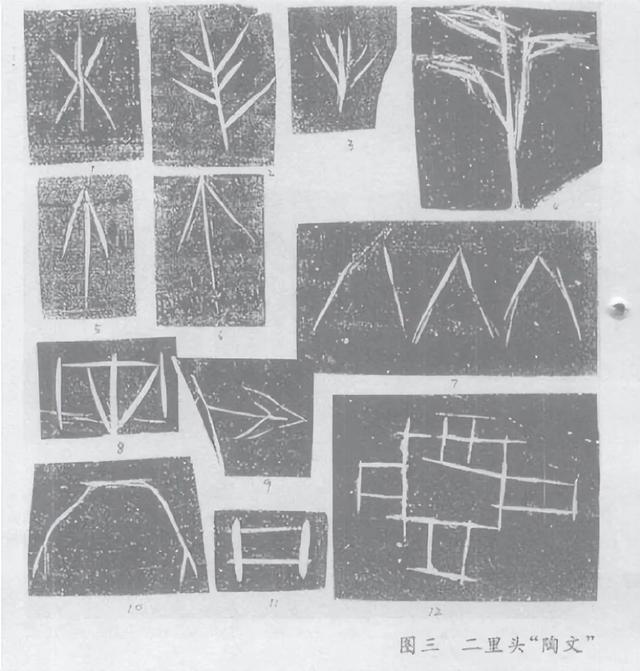

夏朝二里头刻画符号陶文

这些最早的图画符号记事,是人类文明“信息革命”的起点:它们打破了语言的时空限制,使经验和知识得以跨代传递,更为后来文字的诞生(如象形文字、楔形文字)提供了思维基础和符号素材,是人类从蒙昧走向文明的重要标志。

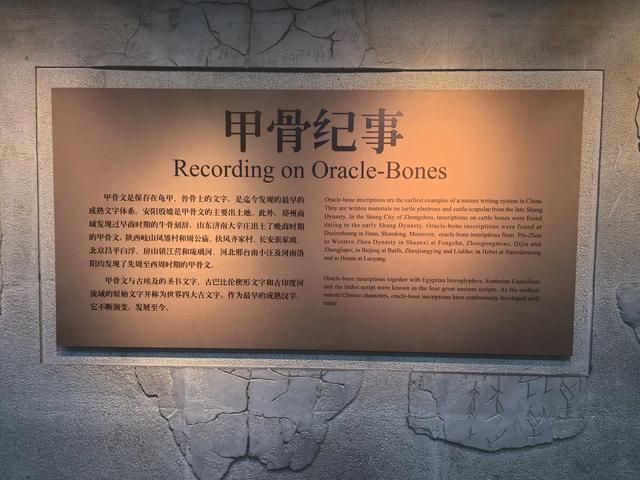

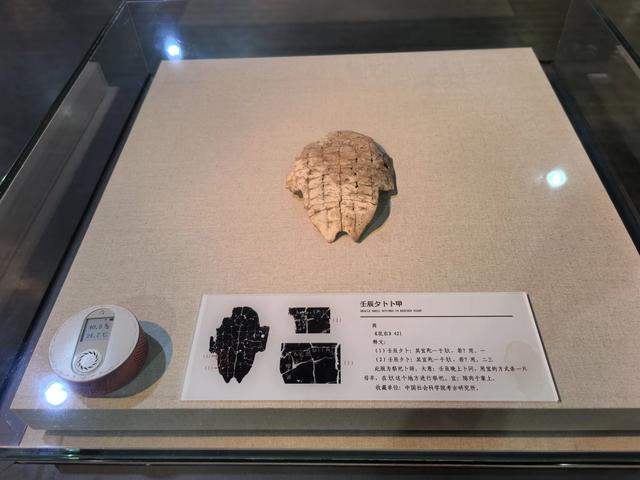

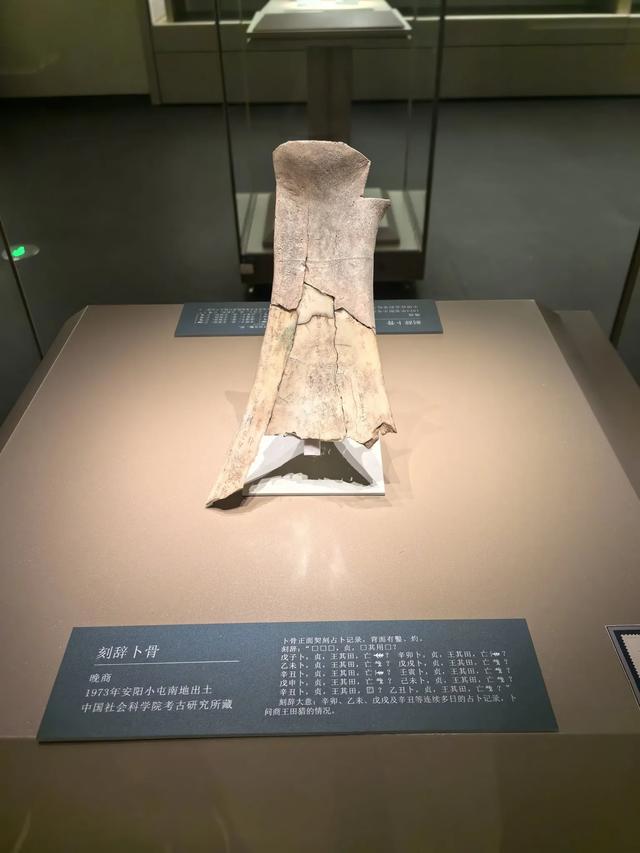

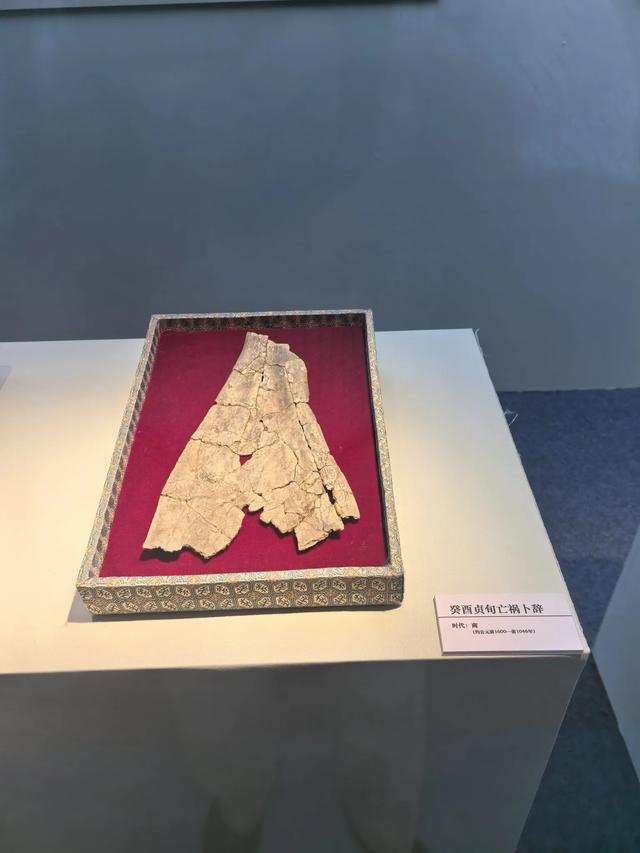

商代甲骨文。

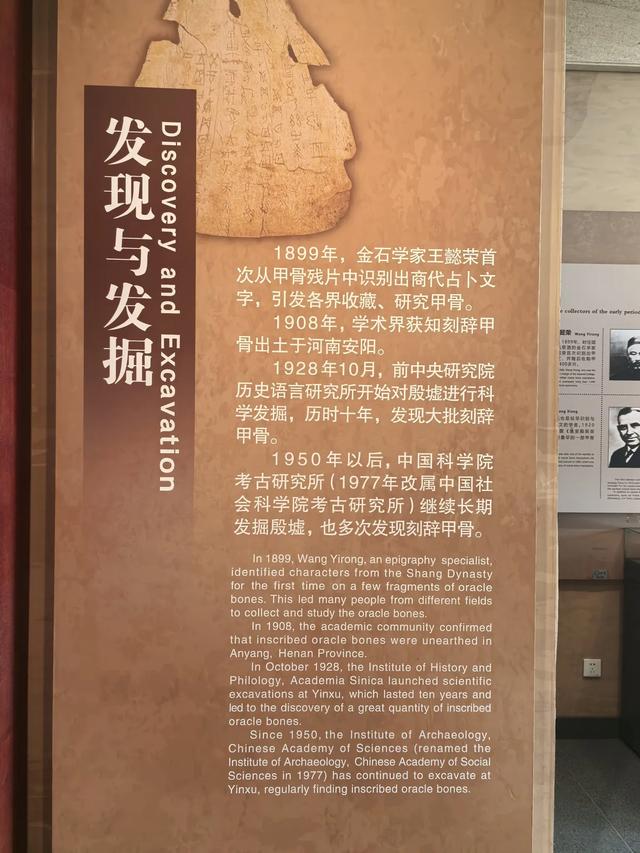

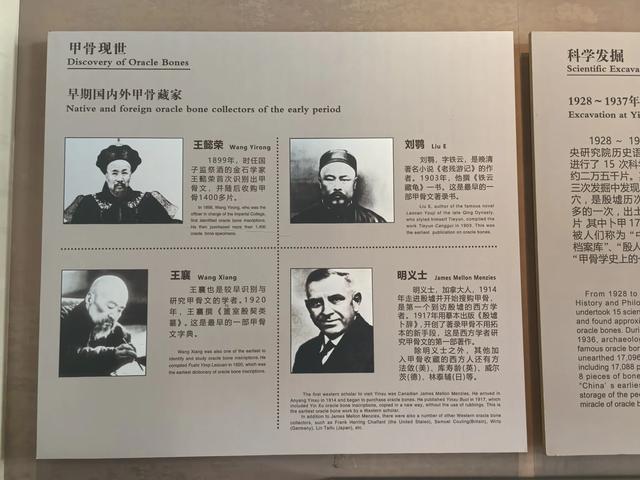

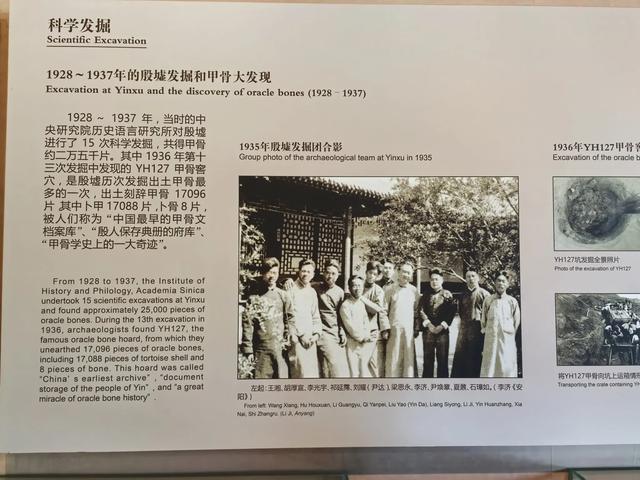

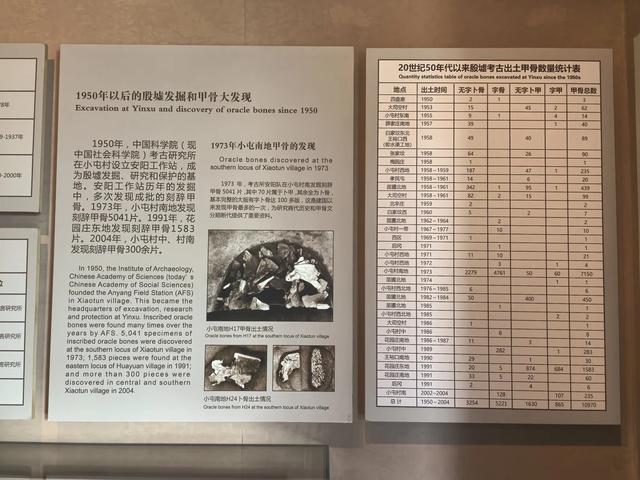

甲骨文,主要流行于商周时期,又称“契文”、“甲骨卜辞”、“殷墟文字”或“龟甲兽骨文字”,是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉。1899年甲骨文被发现,商代前期的甲骨文遗存主要发现于郑州商城,商代后期以安阳殷墟为代表。

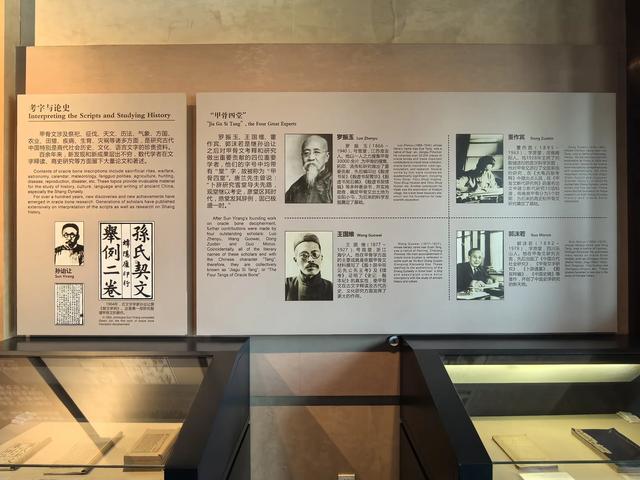

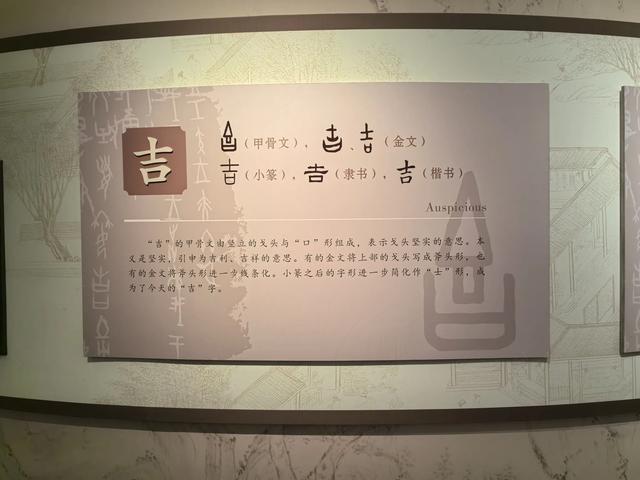

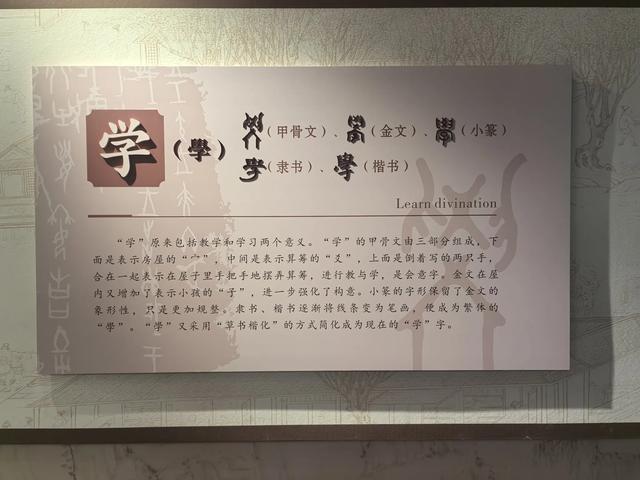

甲骨文是商代晚期最主要的文字,考古发现卜骨数量众多,共计十余万片,内容主要是商王室的占卜记录,也可见多邦国部族的族徽称名。甲骨文约4000单字,反映了文字符号系统的基本构成。与《说文解字》确立的定型古汉字符号系统相比,甲骨文已具备汉字构形的各种类型,兼备传统“六书”中之“四体”,即象形、指事、会意、形声,表明殷商晚期,以甲骨文为代表的汉字已基本确立了构形方式,构形系统已逐步发展成熟。从字形构成、符号化程度、书写形式和使用功能等方面可以看出,商代晚期的甲骨文是一种经历了较长时间发展、结构成熟、功能完备的文字符号体系,是可以确定的汉字进入成熟阶段的体系完整的文字样本。

从1899年甲骨文首次发现,据学者胡厚宣统计,共计出土甲骨154600多片,其中大陆收藏97600多片,台湾省收藏有30200多片,香港藏有89片,总计中国共收藏127900多片,此外,日本、加拿大、英、美等国家共收藏了26700多片。这些甲骨上刻有的单字约 4500个,迄今已释读出的字约有2000个左右。

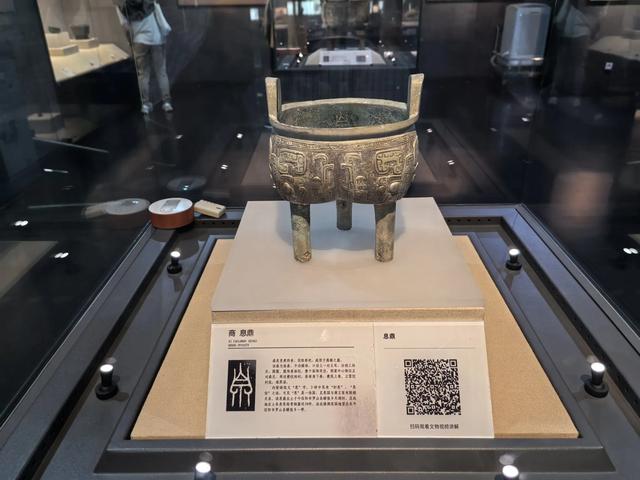

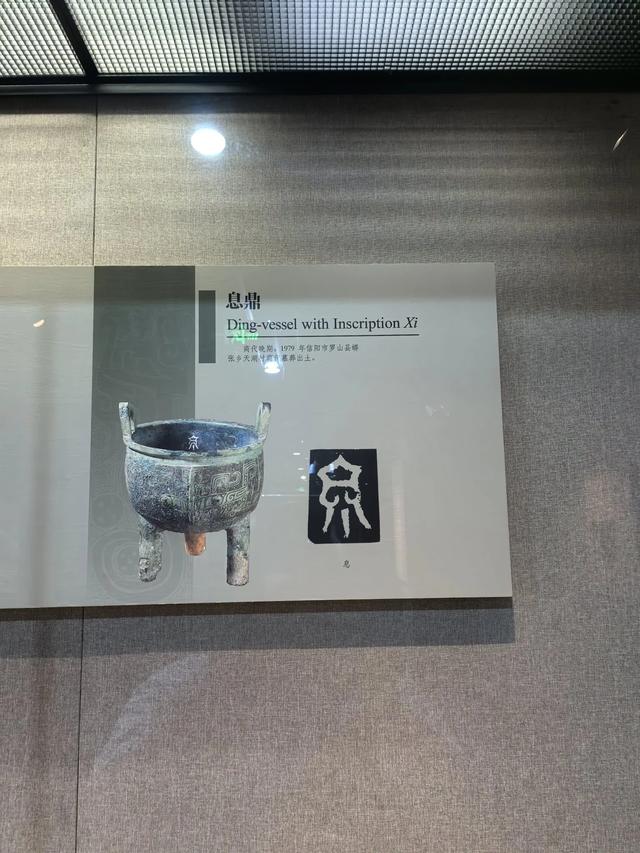

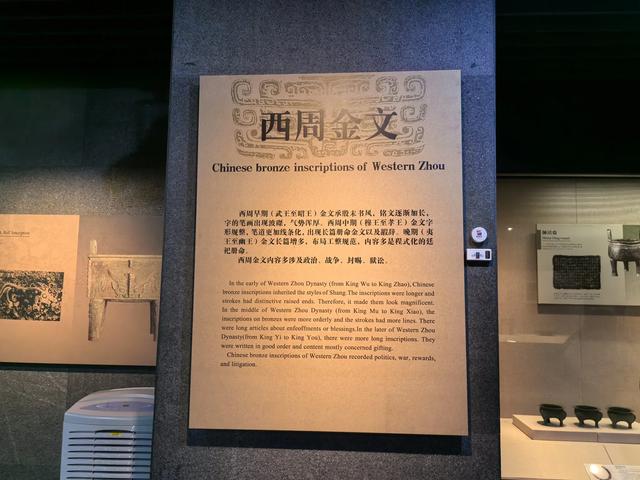

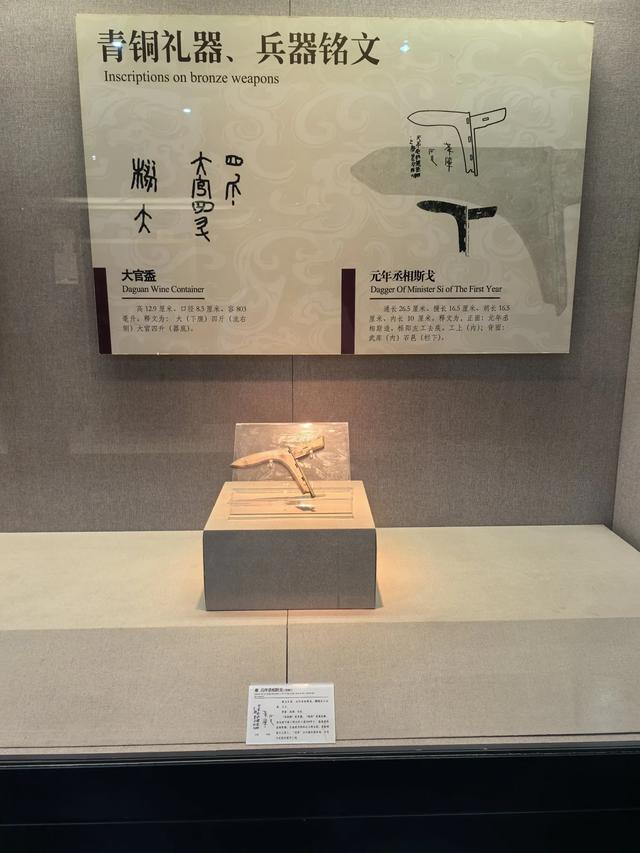

商代金文。

商代金文是中国现存最早的青铜器铭文体系,主要铸造于殷商时期(约公元前1600-前1046年)的礼器与实用器皿上,具有文字史、艺术史和文明史三重价值。

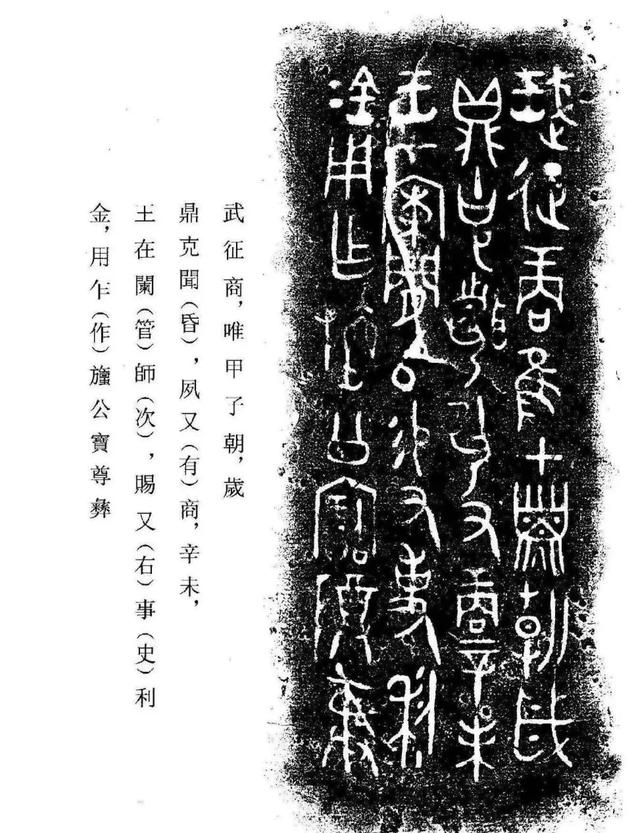

西周利簋

利簋(Guǐ),又名“武王征商簋”、“周代天灭簋”、“檀公簋”,西周早期青铜器,1976年出土于陕西临潼县(今西安市临潼区)零口镇,现收藏于中国国家博物馆。

利簋为圆形两耳方座,通高28厘米,口径22厘米,重7.95千克。利簋器侈口,兽首双耳垂珥,垂腹,圈足下连铸方座。器身、方座饰饕餮纹,方座平面四角饰蝉纹。器内底铸铭文4行33字,记载了甲子日清晨武王伐纣这一重大历史事件。

利簋铭文内容与中国古代文献记载完全一致。作器者名“利”,他随周武王参加战争,胜利后受到奖赏,铸造这件铜器以记功并用来祭奠祖先。利簋是迄今能确知的最早的西周青铜器。

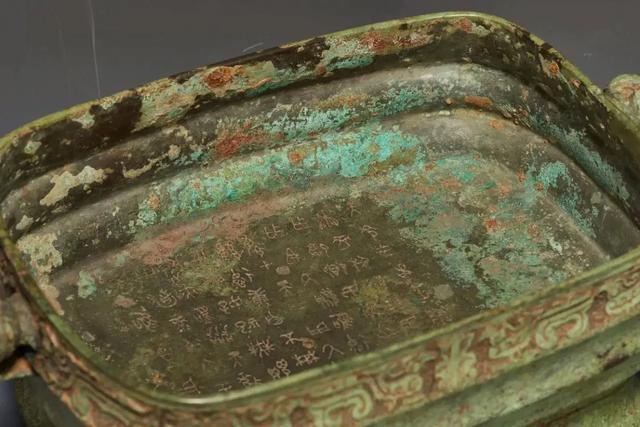

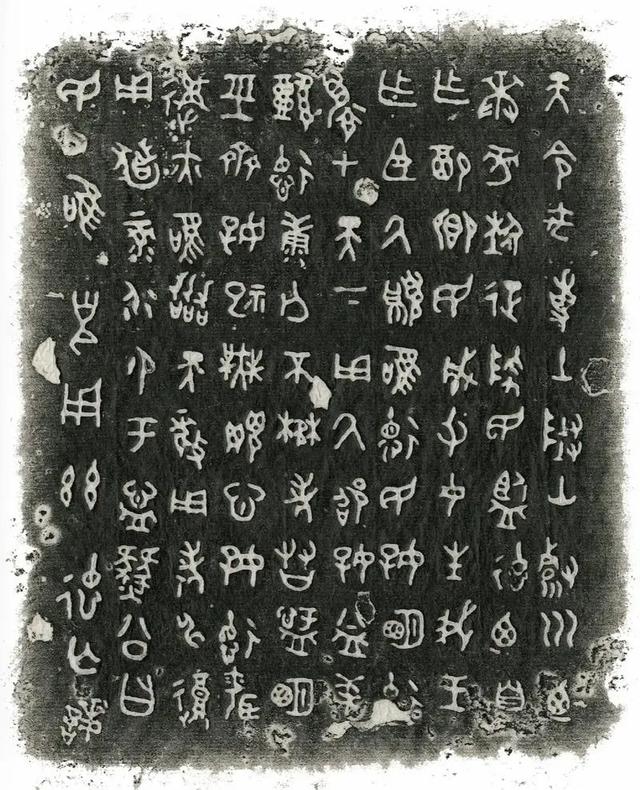

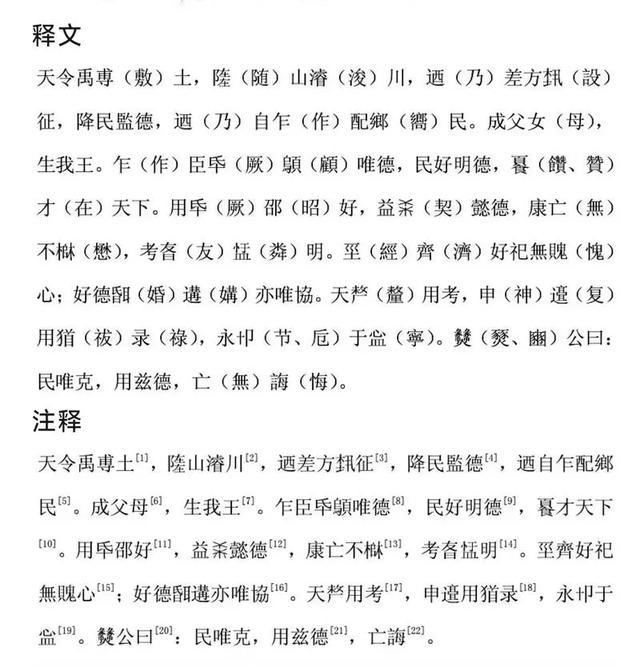

西周遂公盨

遂公盨,又名豳公盨、燹公盨, 高11.8厘米,口径24.8厘米,重2.5千克,是西周时期遂国盛食器(用以盛放黍、稷的容器)。

遂公盨[xǔ]高11.8厘米,口径24.8厘米,重2.5千克,盨盖缺失,内底铭文10行98字。它是所知中国最早的关于大禹及德治的文献记录。

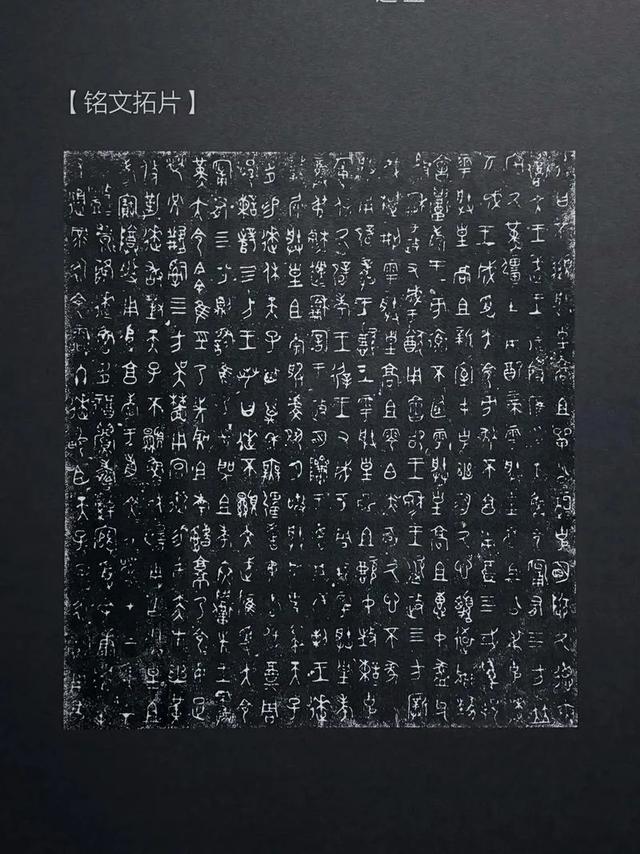

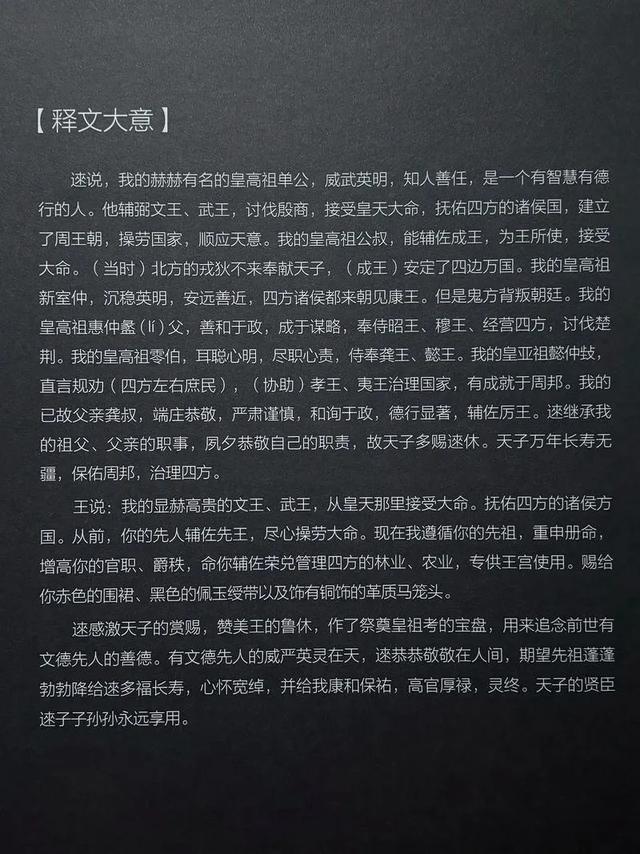

西周逨盘

逨盘,西周青铜器,中国第一盘。逨盘通高20.4厘米,口径53.6厘米,圈足直径41厘米,腹深10.4厘米,兽足高4.2厘米,盘为盛水器。盘内底铸铭文21行,约360字,记载了单氏家族8代人辅佐西周12位王(周文王至周宣王)征战、理政、管治林泽的历史。对西周王室变迁及年代世系有着明确的记载,第一次印证了《史记·周本纪》所记西周诸王名号。

金文,是指汉字的一种书体名称,指的是铸造在殷商与周朝青铜器上的铭文,也叫钟鼎文。商周是青铜器的时代,青铜器的礼器以鼎为代表,乐器以钟为代表,“钟鼎”是青铜器的代名词。因为周朝把铜也叫金,所以铜器上的铭文就叫作“金文”或“吉金文字”;又因为这类铜器以钟鼎上的字数最多,所以过去又叫作“钟鼎文”。金文应用的年代,上至商代末期,下至秦灭六国,约800多年。金文的字数,据容庚《金文编》记载,共计3722个, 其中可以识别的字有2420个。

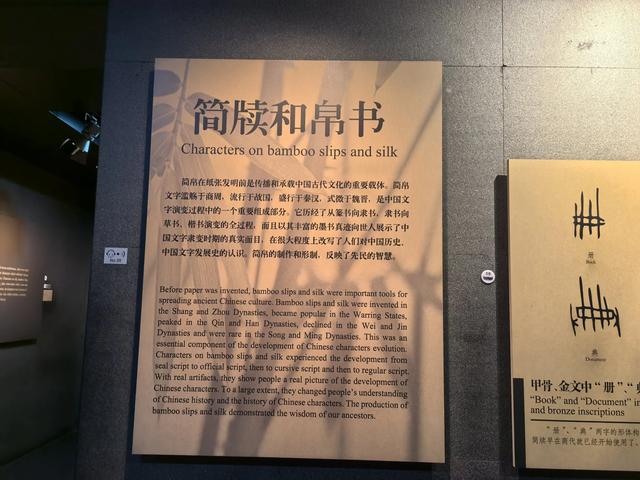

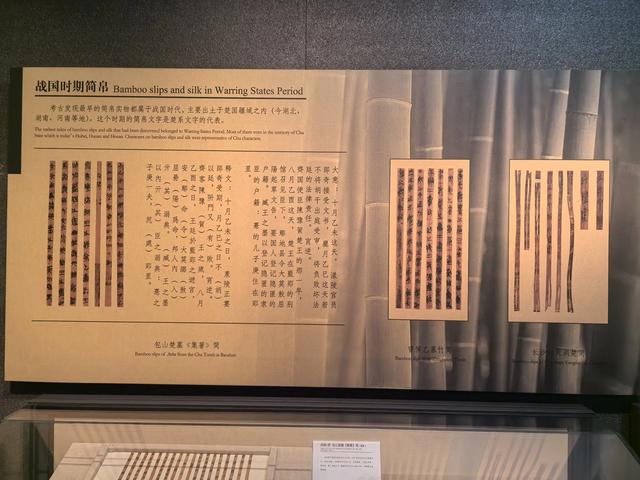

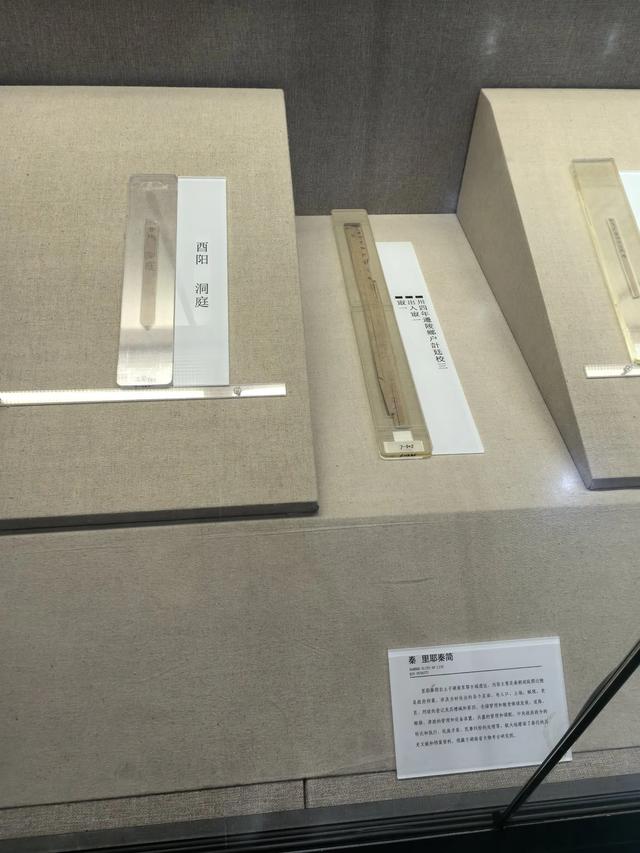

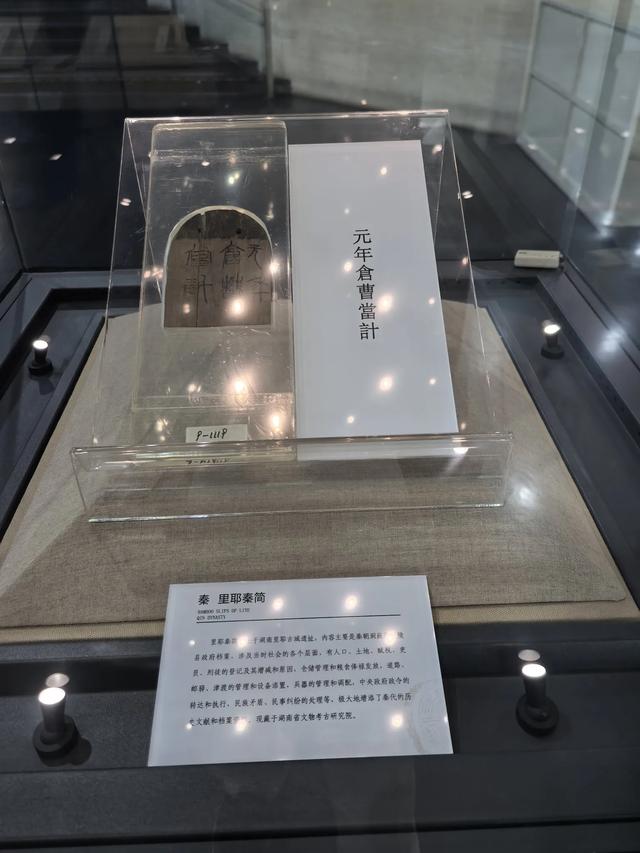

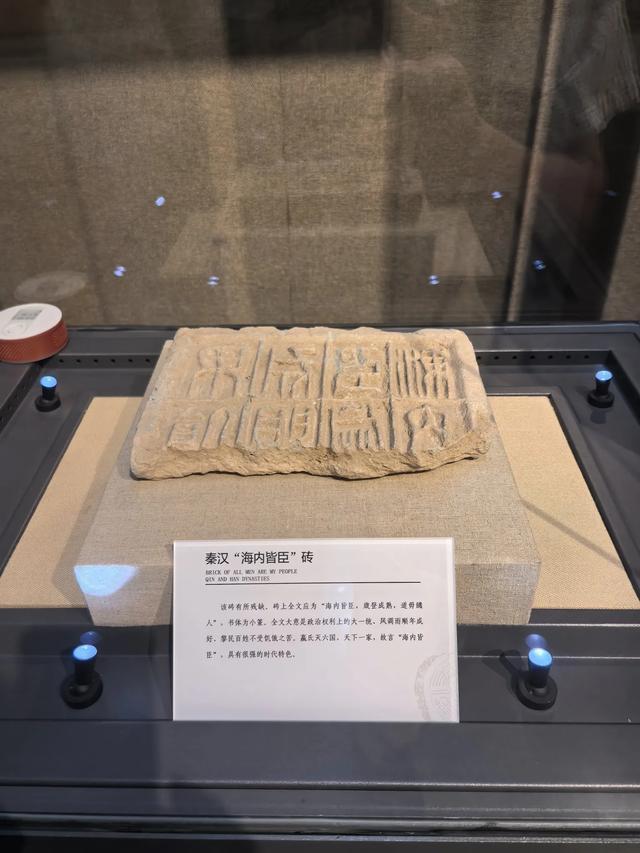

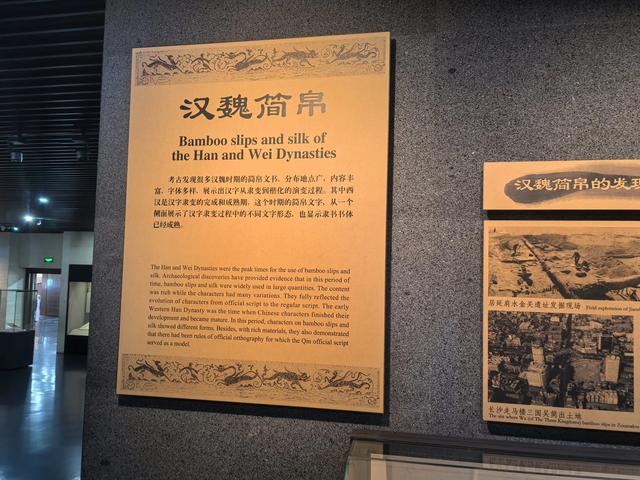

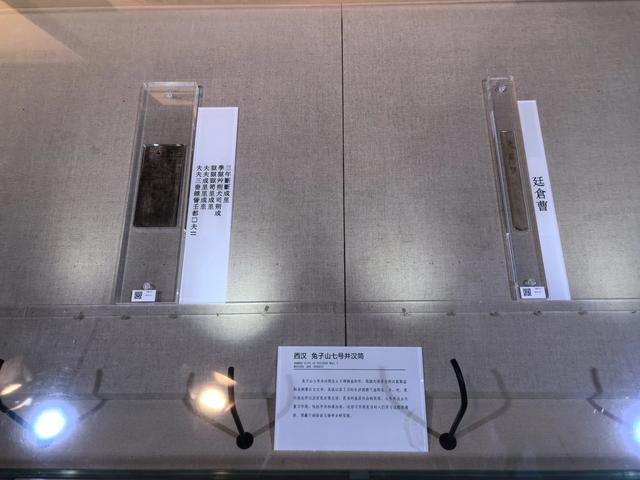

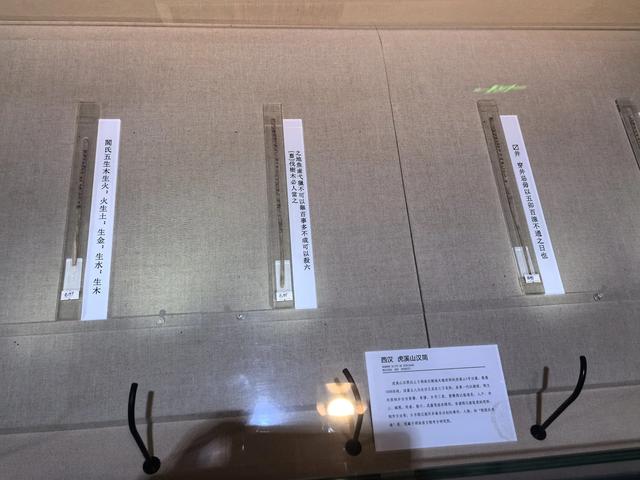

简牍,中国古代书写用的竹简和木片,为未编成册之称。实际是几种东西的总称,指的是竹简、木简、竹牍和木牍。在纸发明以前,简牍是中国书籍的最主要形式。

中国古代写在绢帛上的文书。已出土楚帛书和汉帛书。帛书又名缯书,是以白色丝帛为书写材料,其起源可以追溯到春秋时期,现存实物以子弹库楚墓中出土的帛书为最早。

曾侯乙墓竹简

曾侯乙墓竹简是书写于战国早期公元前433年之前的墨迹简册。1978年出土于湖北随州市擂鼓墩曾侯乙墓,同时出土的还有曾侯乙编钟。所出竹简有字简为240枚,6696字,内容为遣策。

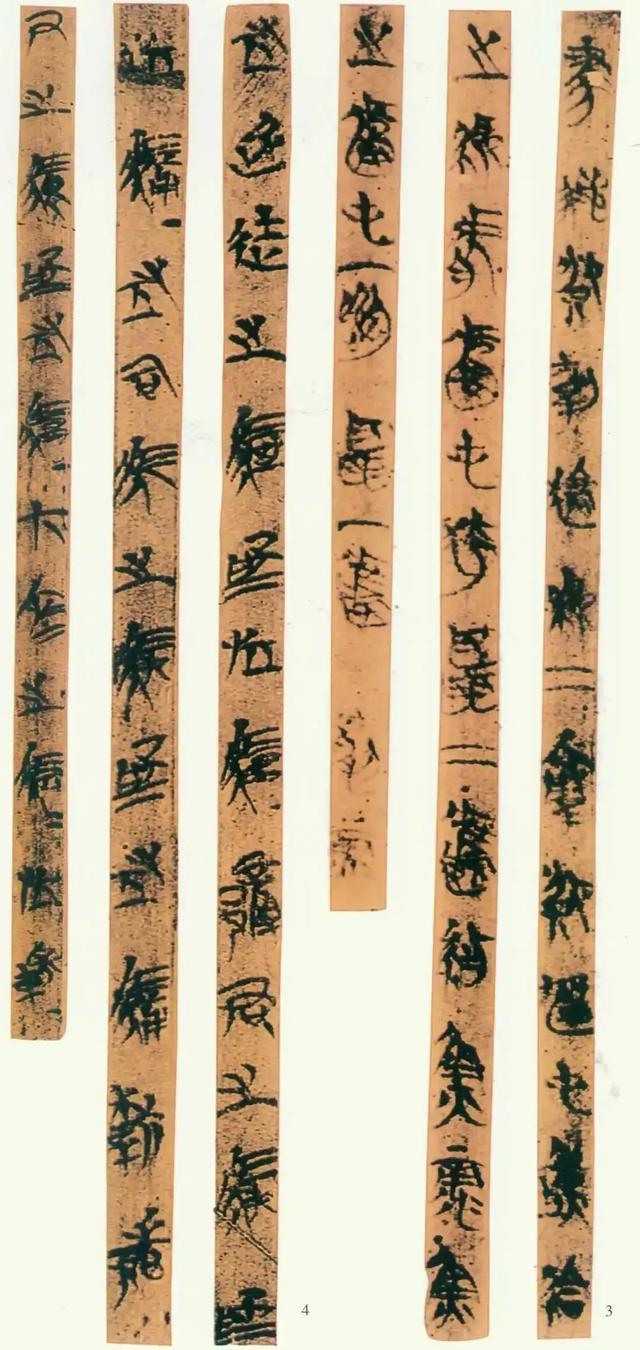

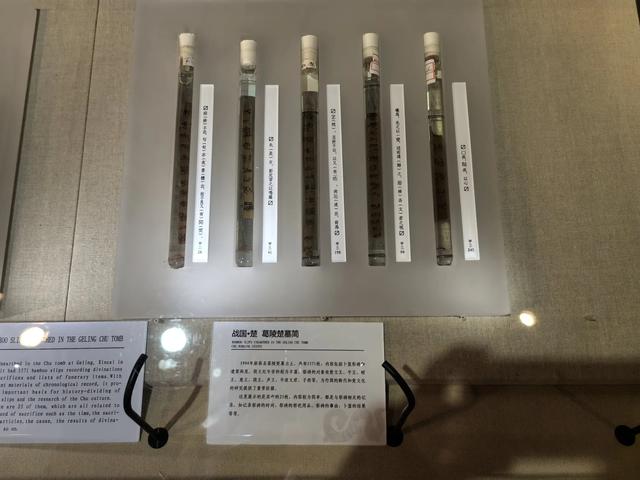

战国,楚国,葛陵墓竹简

新蔡葛陵楚墓简于1994年8月16日发掘于河南省新蔡葛陵故城楚墓。楚简竹质墨迹,以楚国文字书写卜筮祭祷记录和遣策赗书,数量达1500余枚。

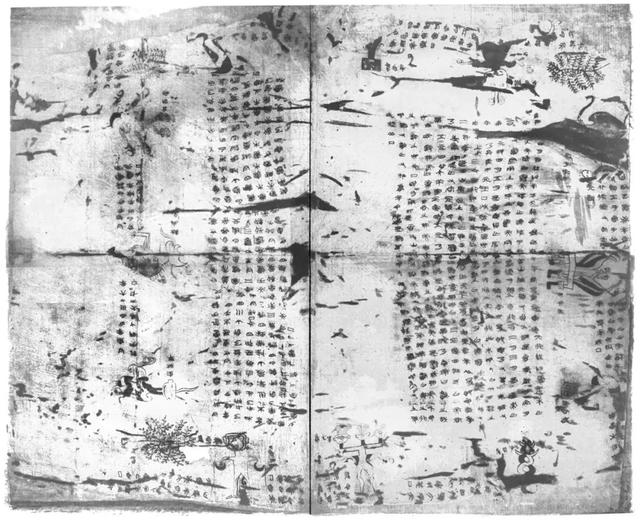

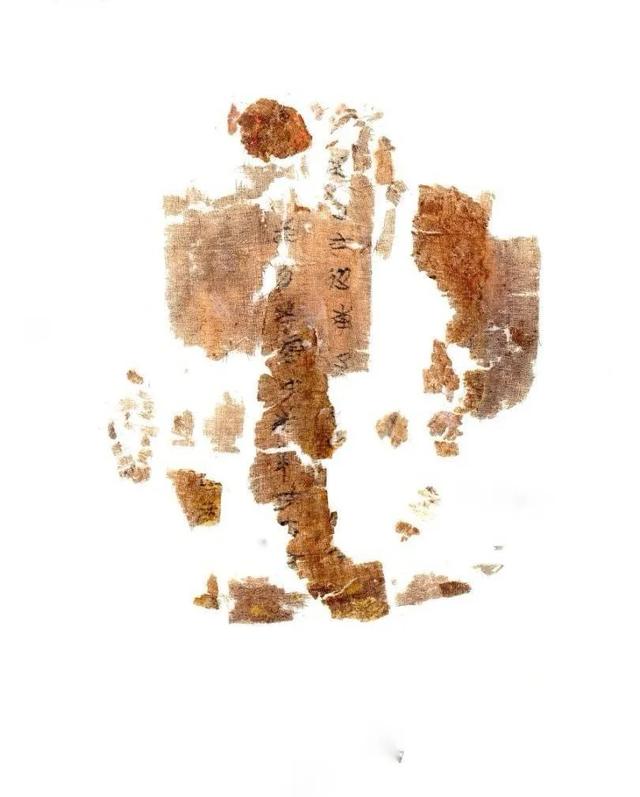

楚帛书《四时令》,美国赛克勒美术馆提供的黑白图版

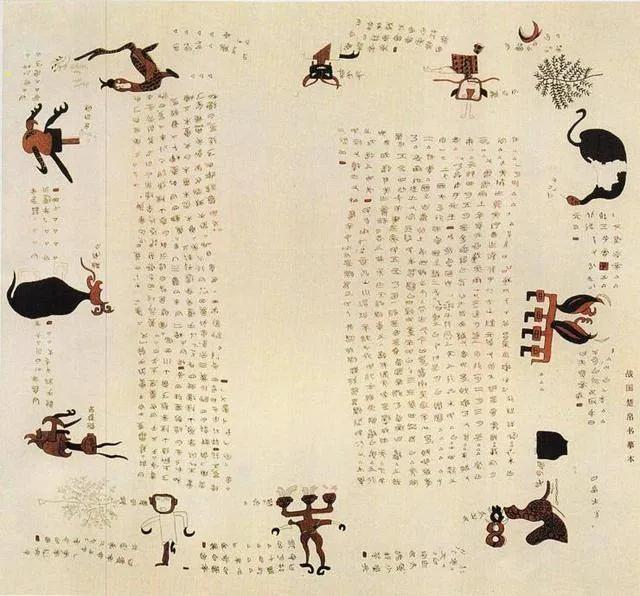

楚帛书《四时令》

楚帛书《五行令》

楚帛书《攻守占》

楚帛书是1942年9月在湖南省长沙子弹库1号楚墓出土的战国中晩期文物,是目前出土的唯一战国时期帛书,迄今发现的中国最早帛书实物,中国首个典籍意义上的古书,也是中国最早带有数术性质的特殊作品。

楚帛书长47厘米,宽38.7厘米,内容图文并茂,共分为三卷,分别为《四时令》《五行令》和《攻守占》。第一卷现藏于美国赛克勒基金会,第二、三卷原藏于美国史密森学会国立亚洲艺术博物馆,现藏于中国。

楚帛书有8行和13行两段文字,共900多字。文字四周绘有12个怪异神像,四角有用青红白黑四色描绘的树木。

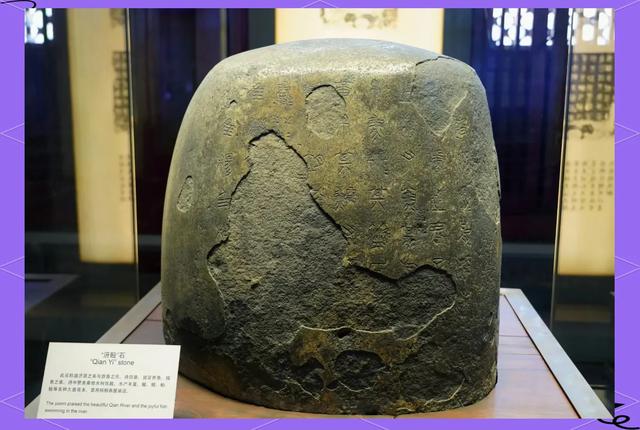

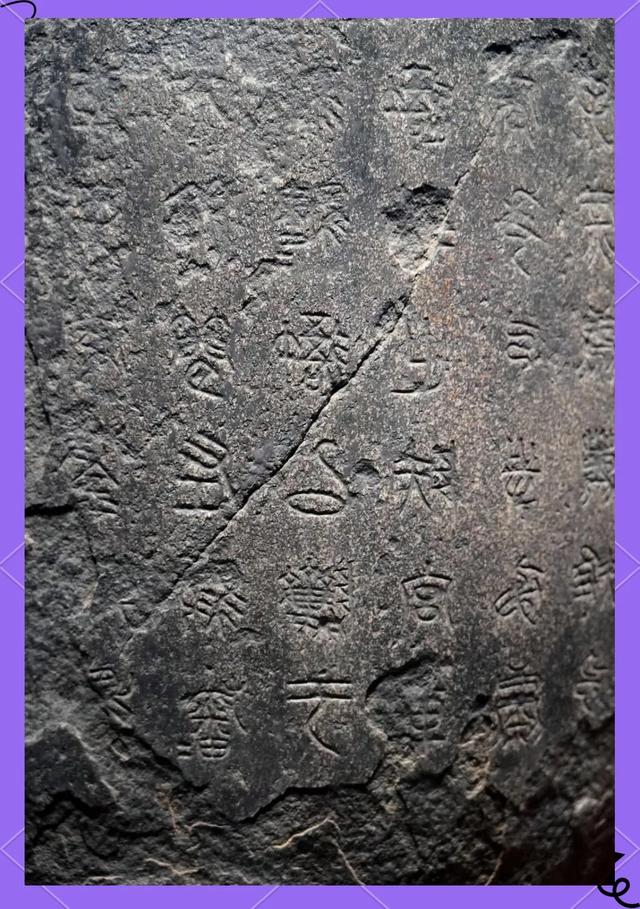

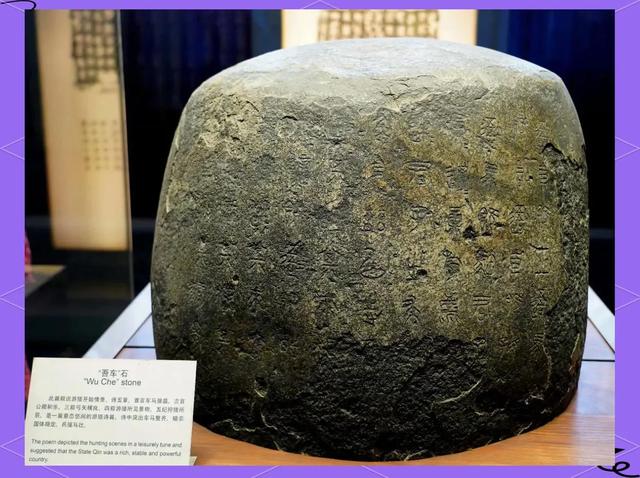

中华石鼓

中华石鼓

石鼓又称陈仓石鼓,中国九大镇国之宝之一,大秦帝国的“东方红”。被康有为誉为“中华第一古物”。627年发现于凤翔府陈仓境内的陈仓山(今陕西省宝鸡市石鼓山)。一般认为石鼓文产生于战国晚期。

石鼓共十只,高二尺,直径一尺多,形象鼓而上细下粗顶微圆(实为碣状),十个花岗岩材质的石鼓每个重约一吨,在每个石鼓上面都镌刻 “石鼓文”(大篆),因铭文中多言渔猎之事,故又称它为 《猎碣》 。

石鼓文记述了秦始皇统一前一段为后人所不知的历史,是中国最早的石刻诗文,乃篆书之祖。

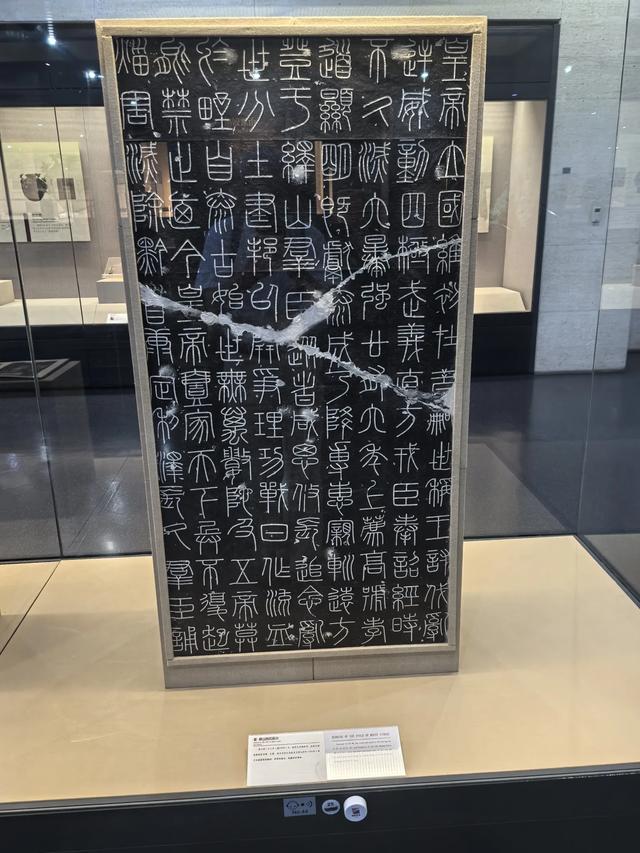

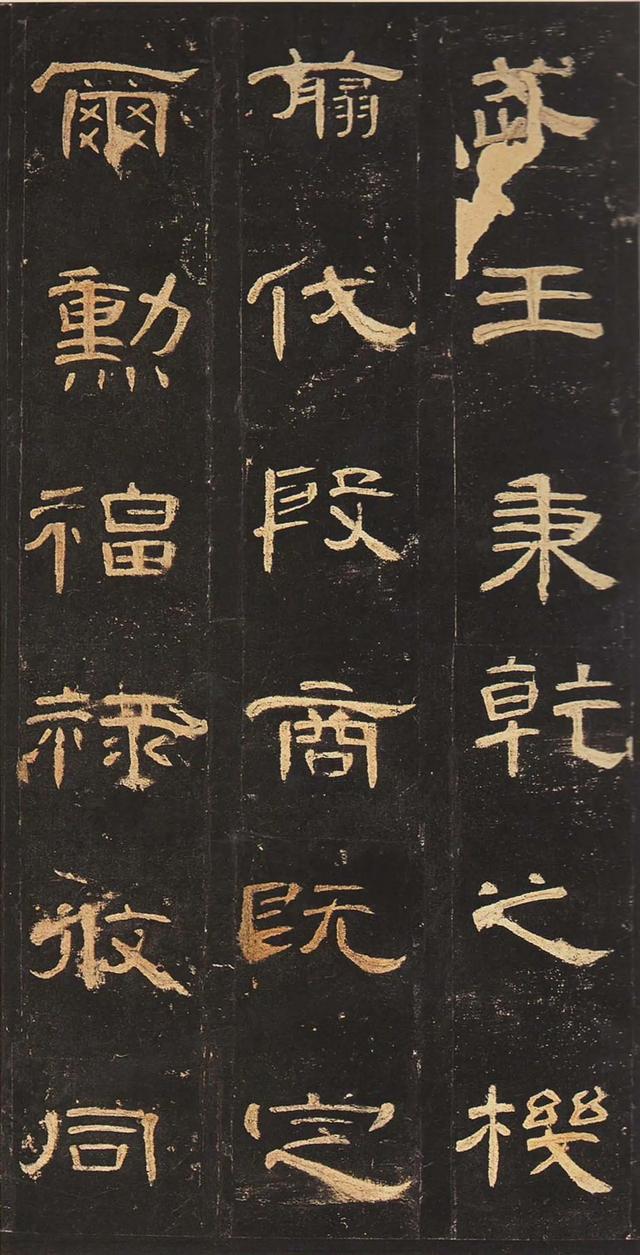

峄山碑是小篆字体

《峄山碑》是小篆字体的典型代表。秦始皇统一六国后,为宣扬自己的功绩,命李斯等人以秦国文字为基础创制小篆,并将其作为官方规范文字推行。李斯亲自书写了《峄山碑》《泰山刻石》《琅玡刻石》等一系列刻石,这些刻石成为小篆的标准范本。

《峄山碑》的文字形体规整端庄,笔画线条均匀圆转,结构对称严谨,充分体现了小篆“体正势圆、笔画简略、典雅庄重”的特点,是后世学习小篆书法的重要经典之一。不过,现存的《峄山碑》多为后世摹刻本,原碑已失传,但摹本仍完整保留了小篆的典型风貌。

小篆是秦始皇统一六国后推行的官方标准文字,由李斯等人在秦国大篆基础上简化、规范而成,是汉字演变史上的重要书体。

小篆的特点。形体规整,结构对称均衡,字体多呈长方形,上紧下松,布局严谨,给人端庄稳重之感。笔画统一,线条圆润流畅,粗细均匀,圆转笔画为主,无明显方折(与隶书区别显著),笔画数量和形态相对固定。简化规范,简化了大篆繁复的笔画和结构,减少异体字,使文字更加易认、易写,便于推广。

作为秦朝官方规范文字,小篆解决了战国时期各国文字混乱的问题,促进了政令传达、文化交流和国家统一。小篆是汉字规范化的重要阶段,其典雅庄重的风格成为后世书法艺术的经典,《峄山碑》《泰山刻石》等李斯所书刻石,是小篆书法的标杆之作,对后世篆书创作影响深远。小篆虽规范但书写仍较繁琐,为后来更简便的隶书兴起奠定了基础,是汉字从“古文字”向“今文字”过渡的重要环节。

长沙马王堆帛书

马王堆帛书是1973年12月出土于湖南长沙马王堆3号汉墓的古代文献,存放于涂漆木匣内,包含整幅帛和半幅帛两种形制,共计28种文献约十二万字。其内容涵盖六艺、兵书、数术、方术等类别,包含《周易》《老子》《战国纵横家书》等典籍,其中《五星占》为现存最早的天文书,《五十二病方》是中国已知最古老医书。帛书篆书部分抄录于约公元前196年,隶书部分完成于汉文帝时期,现藏于湖南省博物馆。

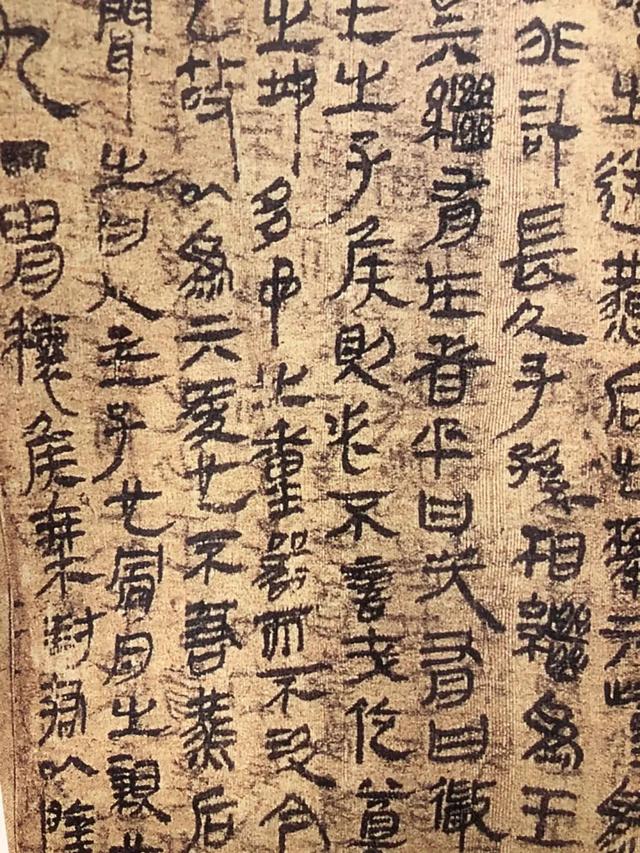

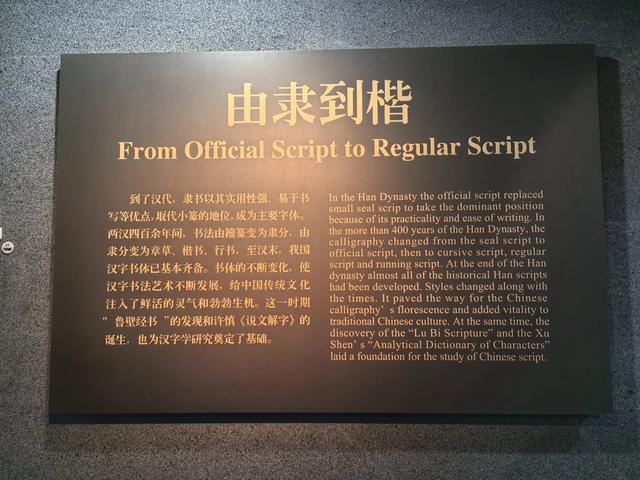

隶书是中国古代一种汉字字体,起源于战国后期的秦国,是在大小篆书基础上削繁就简而来。战国后期至秦代,隶书作为民间俗体文字开始流行,被称为“古隶”。西汉早期隶书获得官方认可但未成熟,西汉中后期隶书逐渐成熟。东汉时期,隶书从民间俗体上升为官方正体,被广泛应用于官方文书、碑铭和书法作品中,这一时期的隶书被称为“今隶”或“八分”。艺术特点笔画饱满,以实笔取势,方笔和圆笔结合,笔锋逆入平出,转折处形方而笔圆,有“蚕头燕尾”“一波三折”的特点 。字形多呈扁方,强调横式横画,笔画之间讲究穿插避让,撇捺开张且有波折,注重重心稳定,转折处圆转与方折相结合。规矩森严,有序整齐,字与字、行与行之间布局合理,有呼应关系,整体气息连贯统一,给人以和谐的视觉享受 。

隶书代表作品及人物 。作品:东汉时期有《礼器碑》《曹全碑》《张迁碑》《华山碑》《石门颂》等,清代有邓石如的《皖口新洲诗》、伊秉绶的《变化气质,陶冶性灵联》等。 人物:东汉的蔡邕,清代的郑簠、金农、邓石如、伊秉绶等都是隶书艺术的代表人物

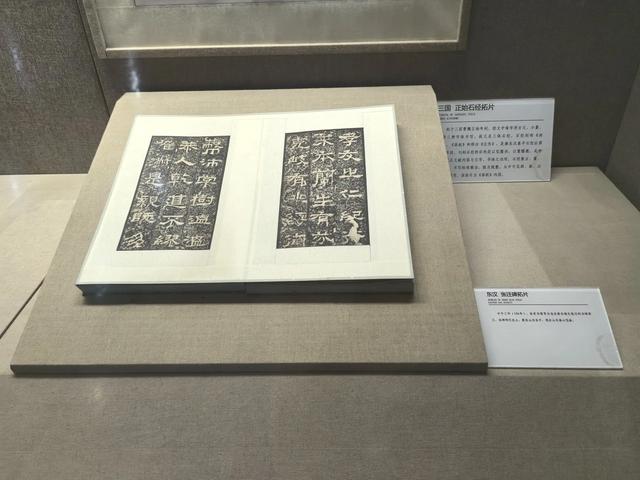

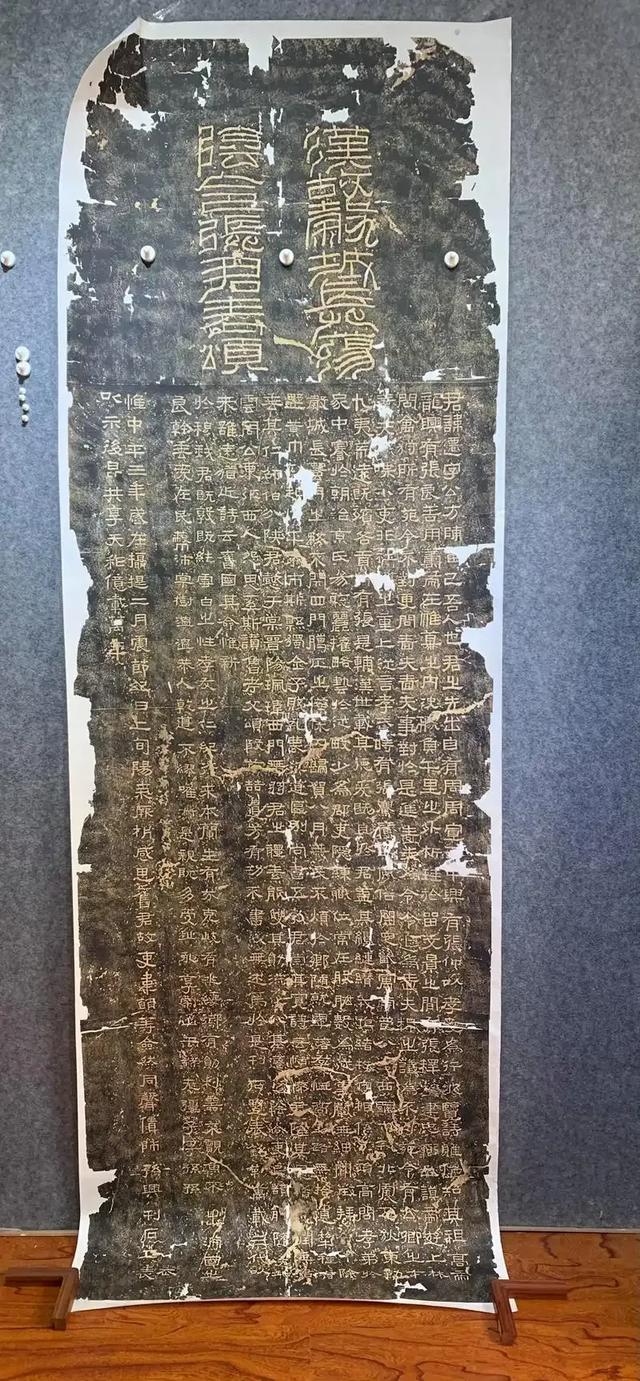

隶书曹全碑

隶书曹全碑局部

隶书曹全碑局部

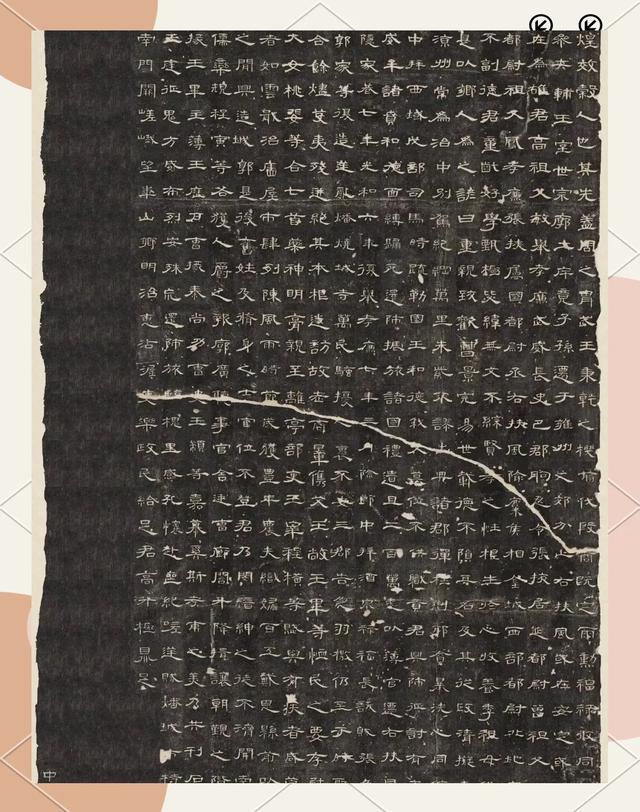

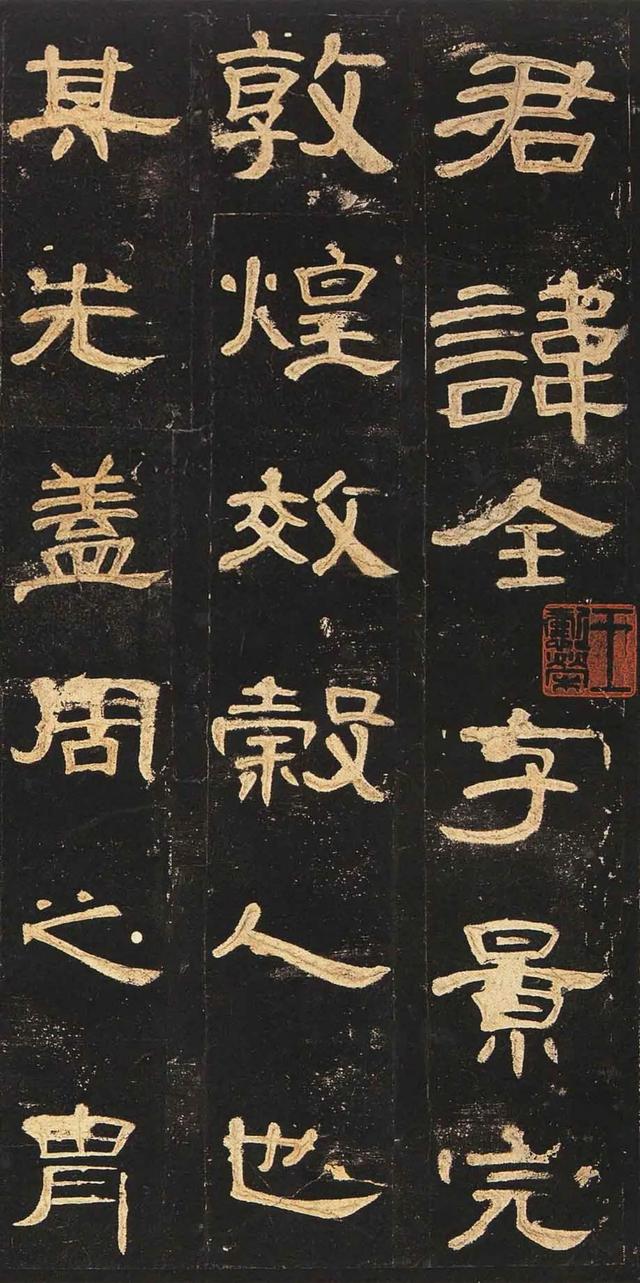

《曹全碑》全称《汉郃阳令曹全碑》,因曹全字景完,所以又名《曹景完碑》。《曹全碑》系东汉王敞等人为郃阳令曹全纪功颂德而立。《曹全碑》属东汉末隶书完全成熟期的代表作品之一,此碑立于东汉灵帝中平二年(185年)十月。碑阳20行,每行45字;碑阴题名33行,分5横列。书体为隶书,篆额久佚不存。全碑共1165字。碑高253厘米,横宽123厘米。此碑于明万历初在郃阳(今陕西合阳)莘里村出土,传碑石在明代末年断裂,人们通常所见到的多是断裂后的拓本。现保存于西安碑林博物馆,北京故宫博物院、上海博物馆藏有明拓本。

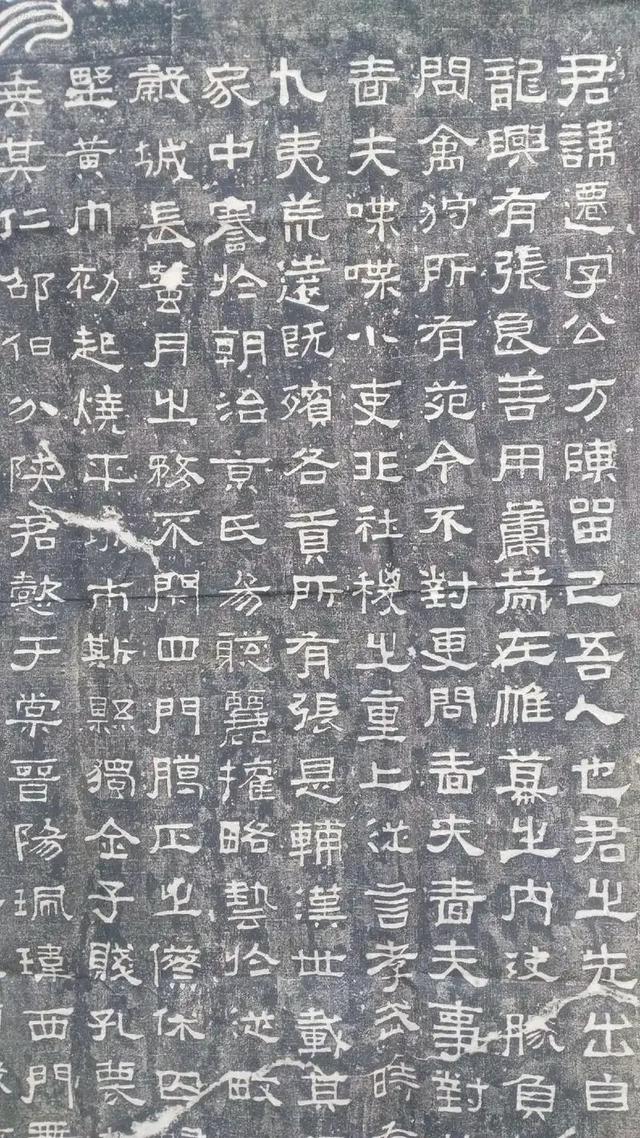

隶书张迁碑

隶书张迁碑局部

《张迁碑》又名《张迁表颂》, 全称《汉故谷城长荡阴令张君表颂》,是东汉晚期佚名书法家书丹,东汉碑刻家孙兴刻石而成的一件隶书书法作品。此碑于东汉中平三年(186年)刻立,明代初年出土,现收藏于山东泰山岱庙碑廊。《张迁碑》是东汉隶书成熟时期的作品,书法造诣高。此碑自出土以来,为历代金石、书法家所推崇。。

楷书,也叫楷体、正楷、真书、正书,从隶书逐渐演变而来,更趋简化,横平竖直。《辞海》中解释为“形体方正,笔画平直,可作楷模”,始于汉末,通行至现代。秦汉时期,汉字书写逐渐变波、磔而为撇、捺等笔画,结构更趋严整,为楷书的产生奠定了基础。魏、晋、南北朝时,楷书逐步发展成熟,钟繇、王羲之等书法家对楷书的发展起到了重要作用,使楷书在结体和用笔上更加完善。隋、唐、五代是楷书的鼎盛时期,书体成熟,书家辈出,如欧阳询、颜真卿、柳公权等,他们的楷书作品各具特色,成为后世习字的模范。宋、元、明、清时期,楷书在继承前代的基础上,书法家们开始追求作品的美感,风格更加多样化。

艺术特征。书体大小:1-3厘米的为小楷,5厘米以上的为大楷,之间的为中楷。书写规则 ,横平竖直:横画略带斜势,通常向上斜5-7度,竖画也并非完全垂直。疏密匀称:笔画繁复部分紧密,简单部分宽松,做到“疏可走马,密不容针”。比例适当:合体字各部分比例要适当,字形大小长短顺其自然。重心平稳:主笔写好,重心才能平稳,对于字形斜侧的字要特别注意。点画呼应:点画之间虽无牵丝,但要有彼此呼应,否则字会显得呆板。

楷书代表人物及作品。

- 欧阳询:唐初书法家,“欧体”楷书笔力险峻,结构独异,代表作有《九成宫醴泉铭》《皇甫诞碑》等。

- 颜真卿:盛唐时期书法家,“颜体”楷书端庄雄伟,气势开张,代表作有《颜勤礼碑》《颜氏家庙碑》《多宝塔碑》等。

- 柳公权:晚唐书法家,“柳体”楷书以瘦劲著称,结体严谨,笔力挺拔,代表作有《玄秘塔碑》《神策军碑》等。

- 赵孟頫:元代书法家,“赵体”楷书圆润清秀,端正严谨又不失飘逸娟秀,代表作有《玄妙观重修三门记》《胆巴碑》等。

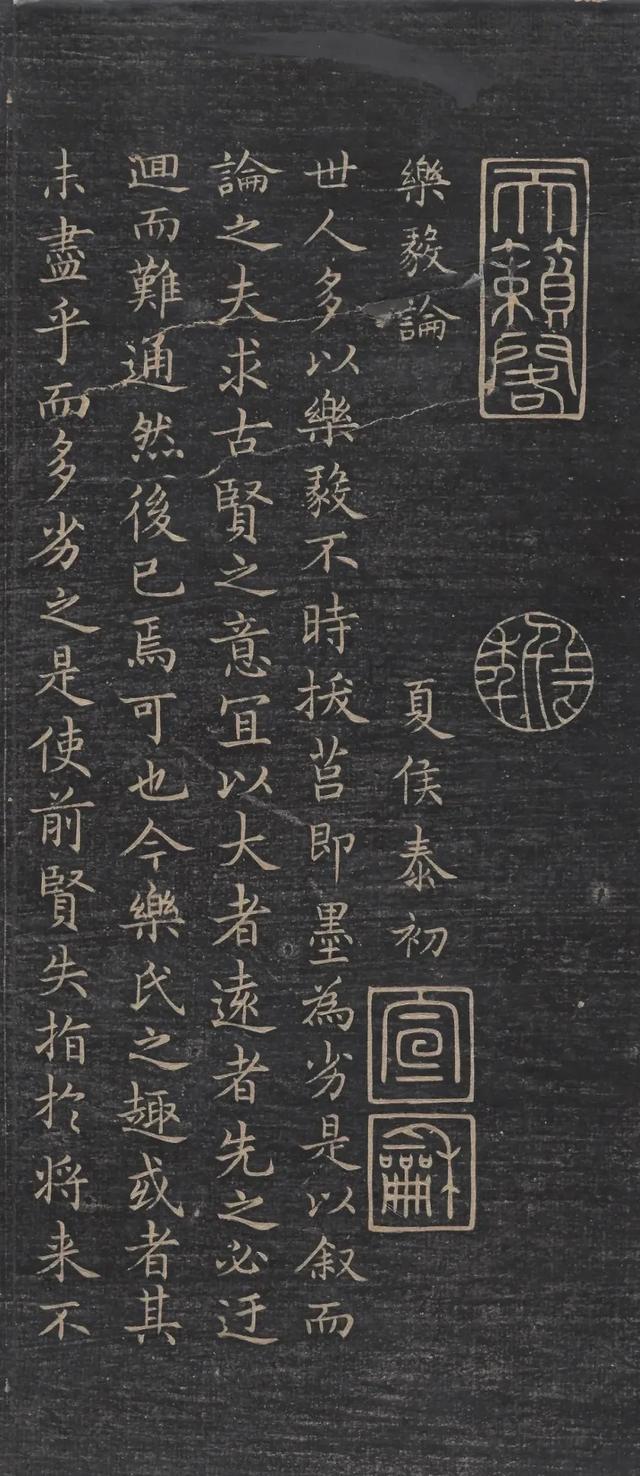

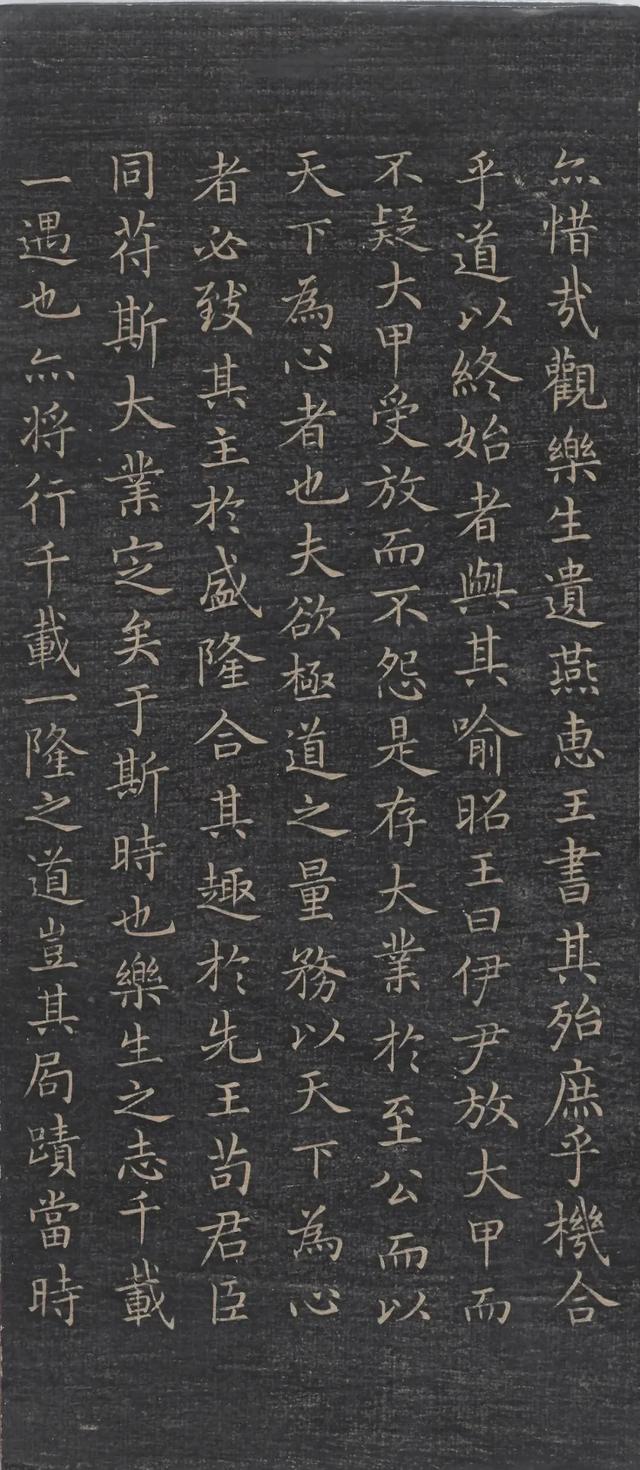

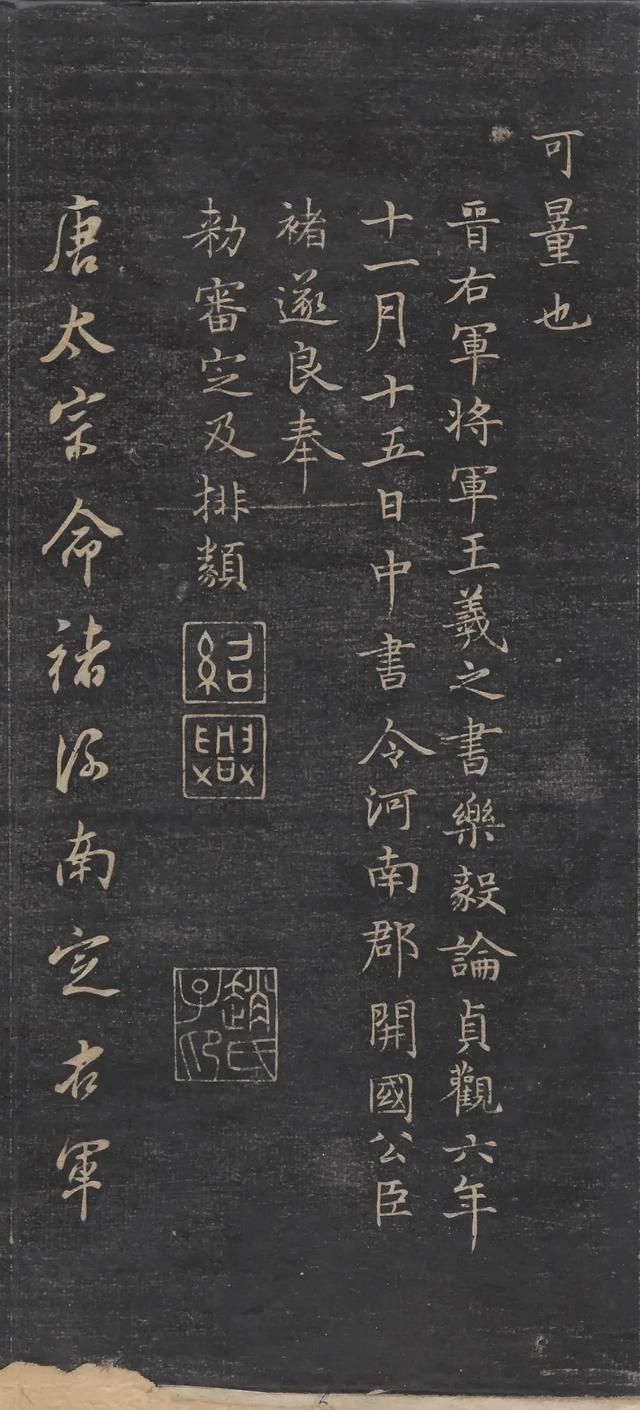

王羲之楷书乐毅论局部

王羲之楷书乐毅论局部

王羲之楷书乐毅论局部

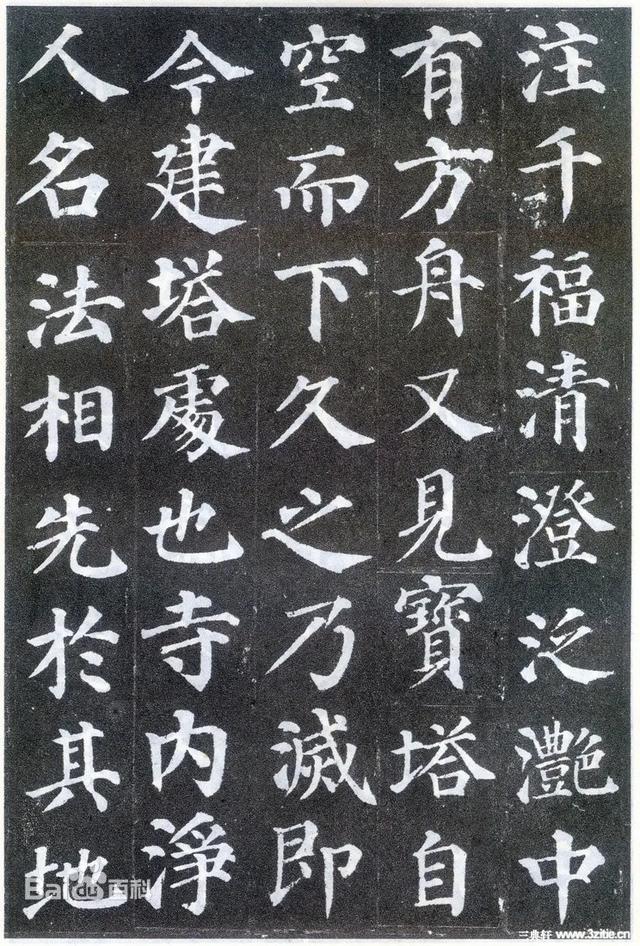

颜真卿楷书多宝塔碑

颜真卿楷书多宝塔碑局部

蔡伦

蔡伦(61年/63年-121年),字敬仲,桂阳郡人。中国东汉宦官、发明家。永元十四年(102年)蔡伦总结以往人们的造纸经验,革新造纸工艺,最终制成了“蔡侯纸”。元兴元年(105年),蔡伦献纸于汉和帝,由于质量提高,得到和帝重视,受到和帝赞誉,并下令在全国推广使用。纸张的应用得以推广,逐渐代替了简帛。后人将蔡伦改进制造的纸称为“蔡侯纸”。蔡伦改进的造纸术经古代文献记载,得以流传和发展,并传播到世界各地,被列为中国古代“四大发明”,也是人类历史上的重大发明。后世纸工奉蔡伦为造纸鼻祖、“纸圣”或 “纸神”。

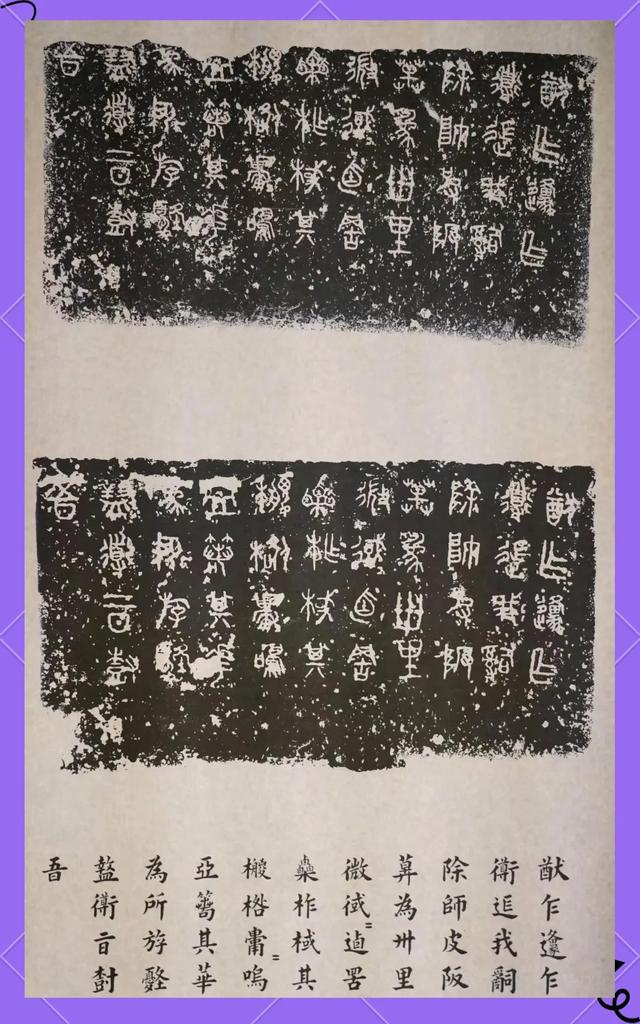

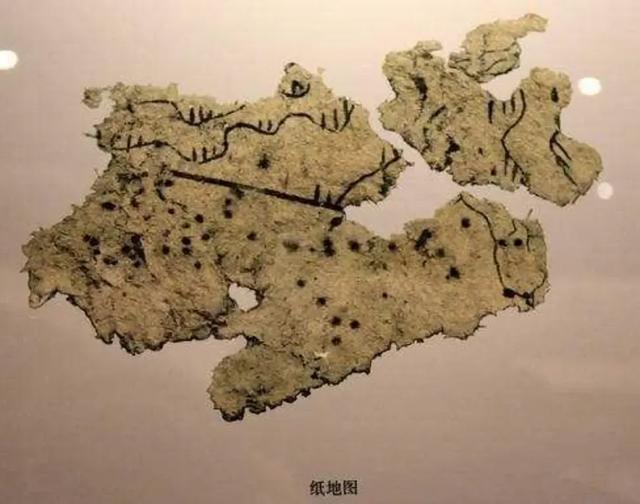

西汉放马滩纸地图

放马滩纸是1986年出土于甘肃省天水市放马滩5号汉墓的西汉初期纸质文物,属于文帝至景帝时期(公元前179-前143年)制品。该纸质残片长5.6厘米、宽2.6厘米,以大麻纤维为原料制成,表面平整光滑且绘有墨线地图图案,为现存最早的纸质地图实物。其出土将中国书写用纸的发明时间提前至公元前2世纪,比东汉蔡伦改进造纸术早约300年,证实西汉初期已掌握成熟造纸技术并应用于书写绘图领域。

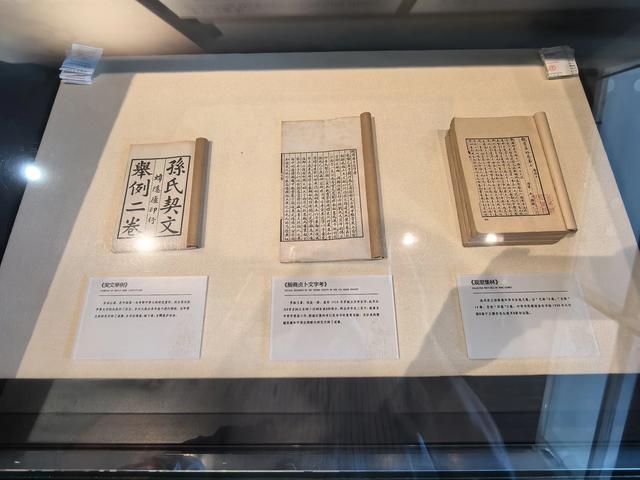

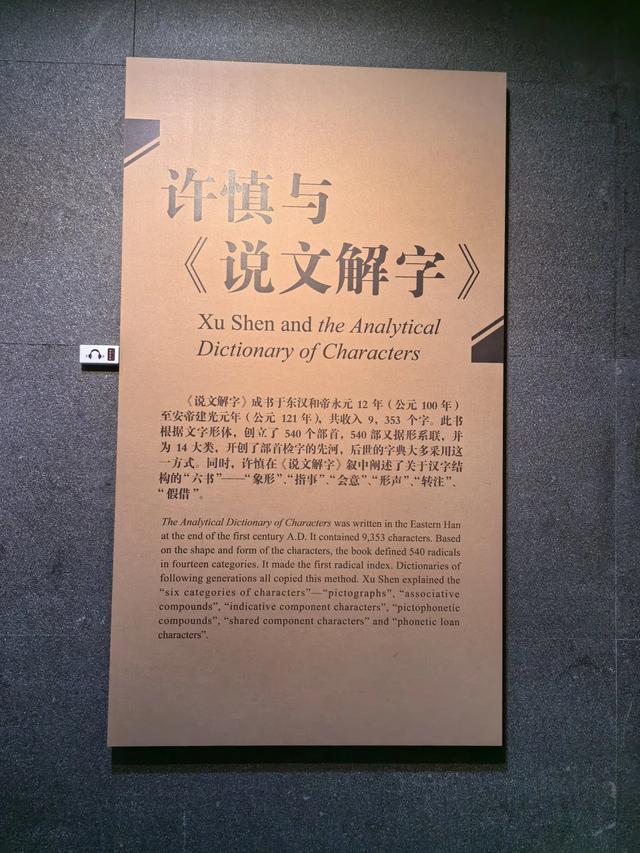

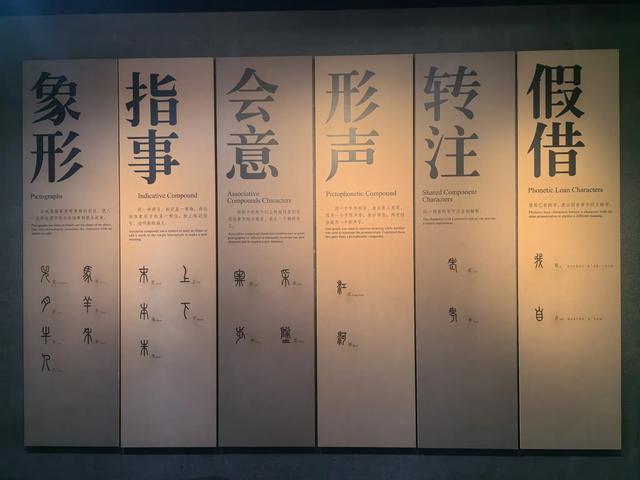

《说文解字》是中国第一部系统分析汉字字形和考究字源的语文辞书,由东汉经学家、文字学家许慎编撰,成书于汉和帝永元十二年(100年)到安帝建光元年(121年)。它是汉字学的奠基之作,对后世文字学、语言学研究影响深远。全书共收录汉字9353个,另有“重文”(异体字)1163个,按文字形体和偏旁构造分为540部,开创了“部首检字法”,为后世字典编纂提供了范式。每个字的解释遵循“六书”理论(象形、指事、会意、形声、转注、假借),通过分析字形结构追溯字的本义。书中保留了大量先秦和汉代的文字形体(小篆为主,兼及古文、籀文),是研究甲骨文、金文等古文字的重要桥梁。释义中蕴含古代天文、地理、制度、习俗等文化信息,例如对“礼”“孝”等字的解释反映了儒家思想。《说文解字》被誉为“天下第一种书”,是中国文字学史上的里程碑。它首次系统整理了汉字的形、音、义,解决了秦汉以来文字混乱的问题,也为后世考证汉字本义、研究汉语演变提供了权威依据。

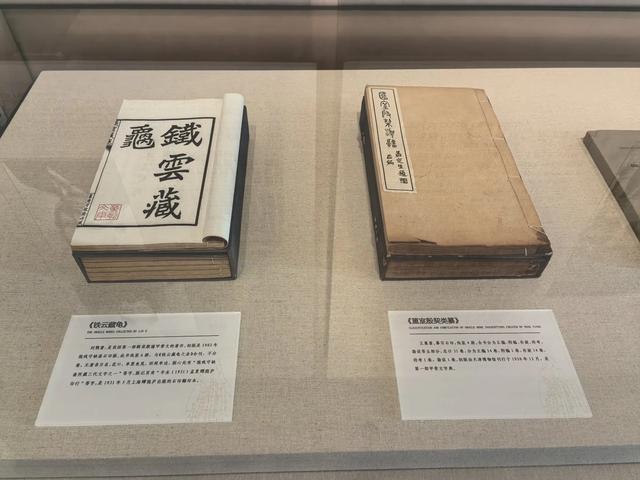

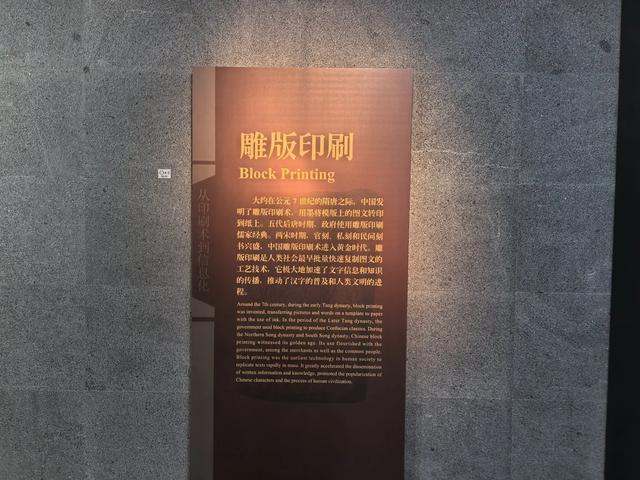

雕版印刷是中国古代四大发明之一,是在版料上雕刻图文进行印刷的技术,它在中国的发展经历了由印章、墨拓石碑到雕版,再到活字版的几个阶段。雕版印刷对文化传播和知识保存起到了革命性作用。雕版印刷术发明于唐朝,并在唐朝中后期开始普遍使用。

雕版印刷术的科学含义包括以下几个部分,即雕、印、刷、术。“所谓雕,就是将文字符号等集中用反文形式阳刻在一块木板上;所谓印,就是指通过必备的技术手段,将文字、图像、表格等印在一定规格的纸张等载体上;所谓刷,就是将纸张等载体在印版上通过技术措施施以均匀的压力,使各个部分均能达到印刷出文画符号的效果;所谓术就是指刻字、制版、调墨、铺纸、着色、揭页、折页、装帧等全部印刷过程中的技术措施。”

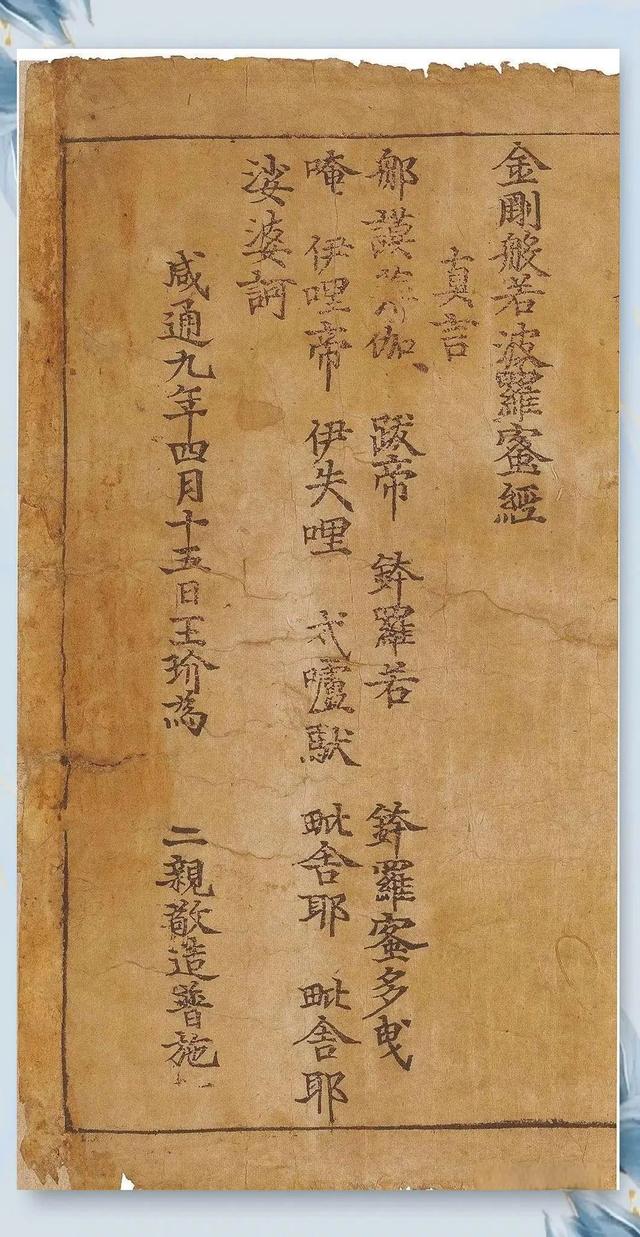

唐代流传下来的雕版印刷物甚为罕见。在韩国庆州佛国寺释迦塔内发现的《无垢净光大陀罗尼经》,据说刻印于公元704年-751年,基本上属于唐玄宗时期,它是世界上现存最早的雕版印刷物。在敦煌发现,后被收藏于英国伦敦博物院的唐懿宗咸通九年(868年)王玠为二亲敬造普施的《金刚经》,是现存最早的标有年代的雕版印刷品。

雕版印刷的发明是人类文明史上的重要里程碑,它推动了中国古代文化的繁荣,使诗词、史书、科技著作等得以广泛流传(如宋代沈括《梦溪笔谈》、元代农书《农桑辑要》等)。技术通过丝绸之路传入朝鲜、日本、欧洲等地,对世界印刷术发展产生深远影响,为文艺复兴、宗教改革时期的知识传播奠定了基础。作为中国古代智慧的结晶,雕版印刷术至今仍被视为非物质文化遗产,其工艺美学和文化价值备受珍视。

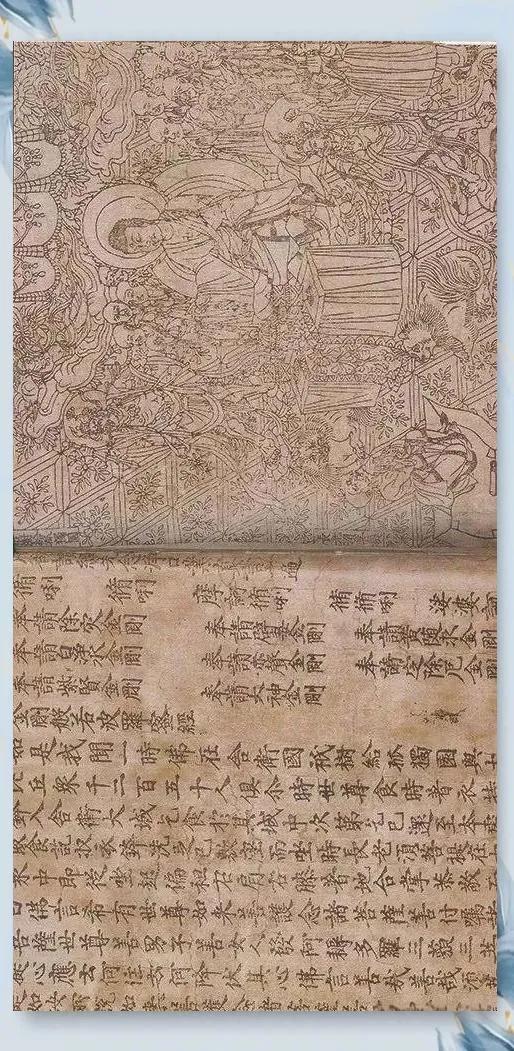

唐雕版《金刚经》卷首

唐雕版《金刚经》最后

唐雕版《金刚经》刚从敦煌运至英国时的情景,被记录在1912年的这张照片中。它静静地躺在众多藏品的最下方

藏于英国伦敦博物院的唐懿宗咸通九年(868年)王玠为二亲敬造普施的《金刚经》,是现存最早的标有年代的雕版印刷品。

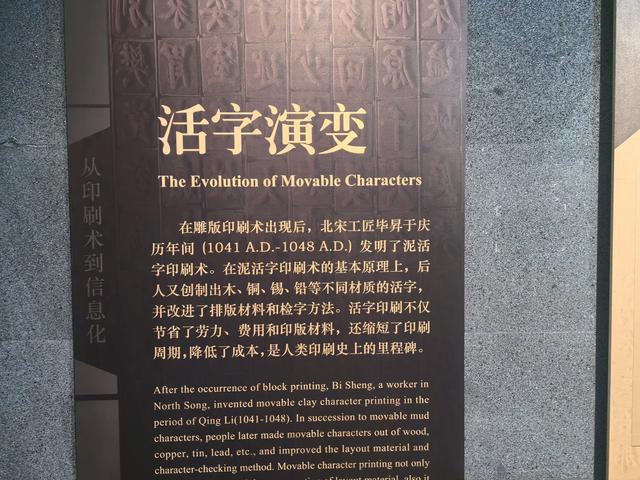

活字印刷是中国古代继雕版印刷之后的重大印刷技术革新,通过预先制作单个可移动的文字或图案“活字”,按需组合排版进行印刷,大幅提升了印刷的灵活性和效率,是人类文明传播史上的重要突破。

北宋庆历年间(1041—1048),平民毕昇首次发明泥活字印刷术,沈括在《梦溪笔谈》中详细记载了这一技术,这是世界上最早的活字印刷实践。元代王祯改进技术,创制木活字,并发明用于排版的“转轮排字盘”,提高了排版效率;明代出现铜活字,在江南地区(如无锡、苏州)广泛用于印刷书籍(如《宋诸臣奏议》);清代活字印刷技术进一步成熟,官方曾用木活字印制《武英殿聚珍版丛书》。活字技术后经丝绸之路传入朝鲜、日本,朝鲜在15世纪创制铜活字“甲寅字”,欧洲则在15世纪中叶由谷登堡改良为金属活字印刷,推动了文艺复兴和宗教改革。

活字印刷有着跨时代的意义,中国的活字印刷术是人类文明的先导,在历史的长河中活字印刷术使得大量的古代典籍、史书、文学作品等得以印刷保存和流传,如《资治通鉴》《永乐大典》等,为后人研究历史、文化、学术等提供了丰富而准确的资料。活字印刷术传入世界各地后,打破了社会对知识的垄断,使得不同地区、不同文化背景的思想和知识得以通过书籍广泛传播,促进了文化的交流与融合,推动了文化传播和宗教改革的发展。

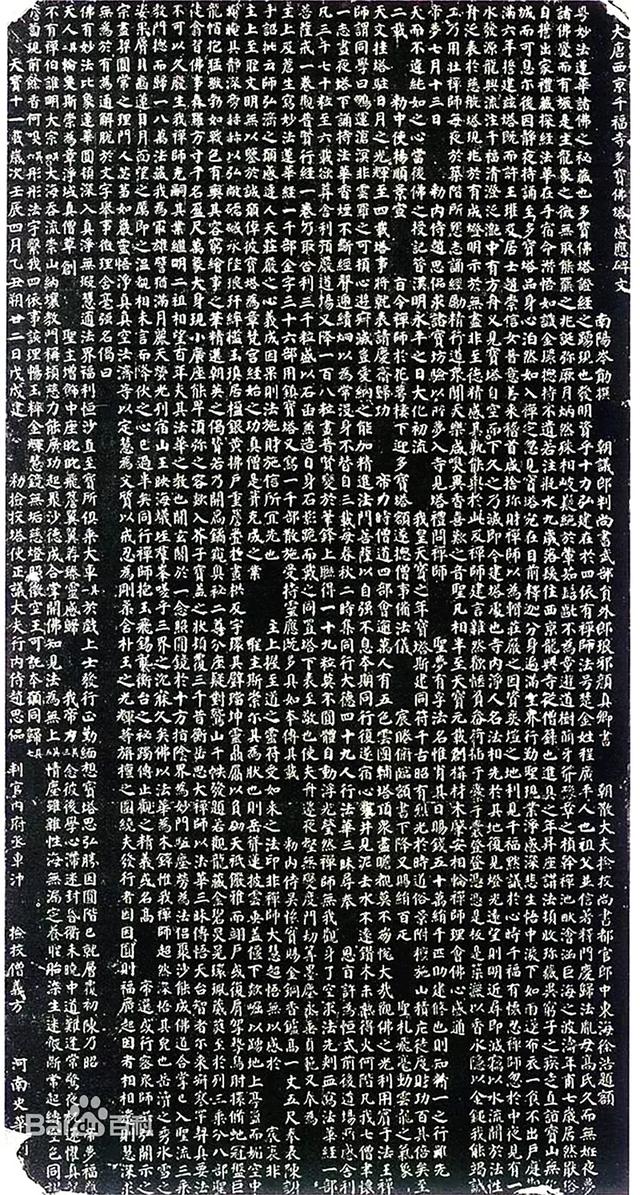

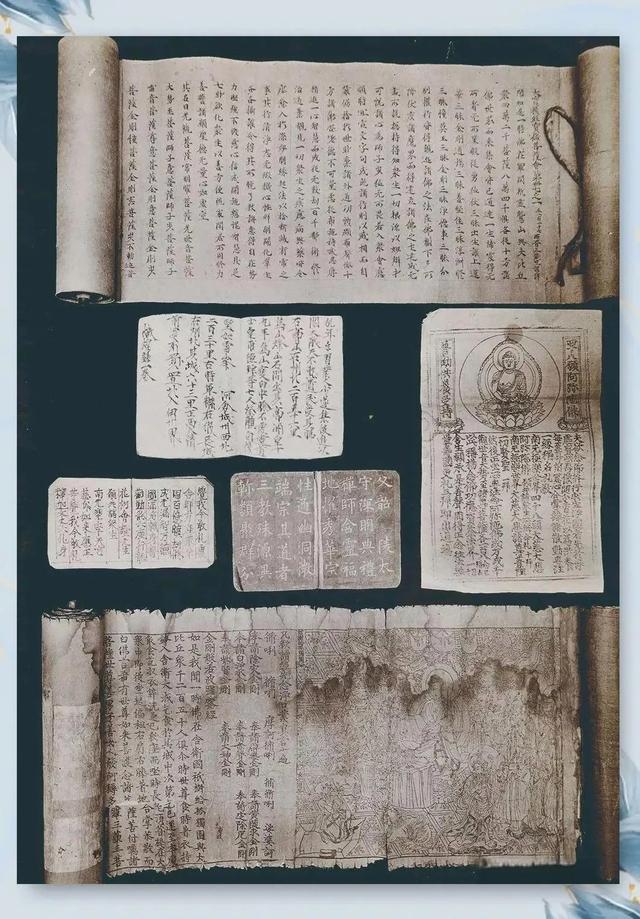

温州白象塔活字本《佛说观无量寿佛经》

温州白象塔活字本《佛说观无量寿佛经》

1965年在浙江温州白象塔内发现的刊本《佛说观无量寿佛经》经鉴定为北宋元符至崇宁(1100—1103)年活字本。这是毕昇活字印刷技术的最早历史见证。

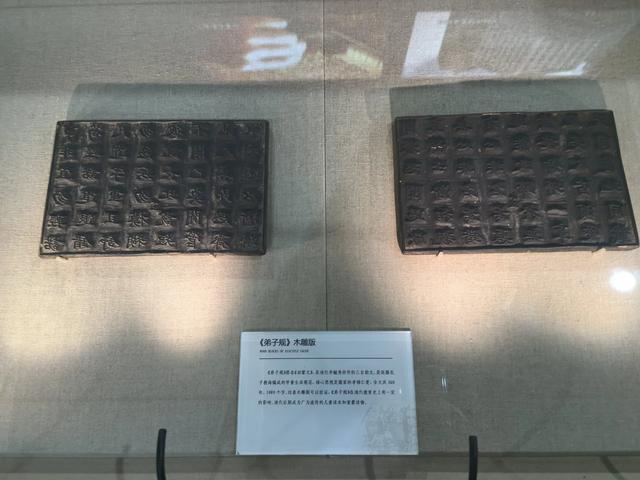

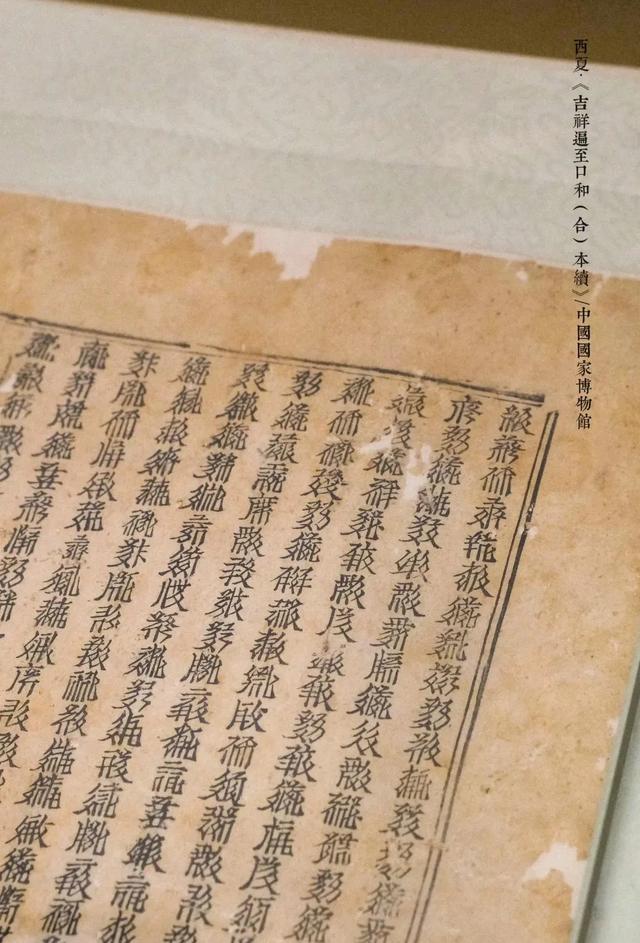

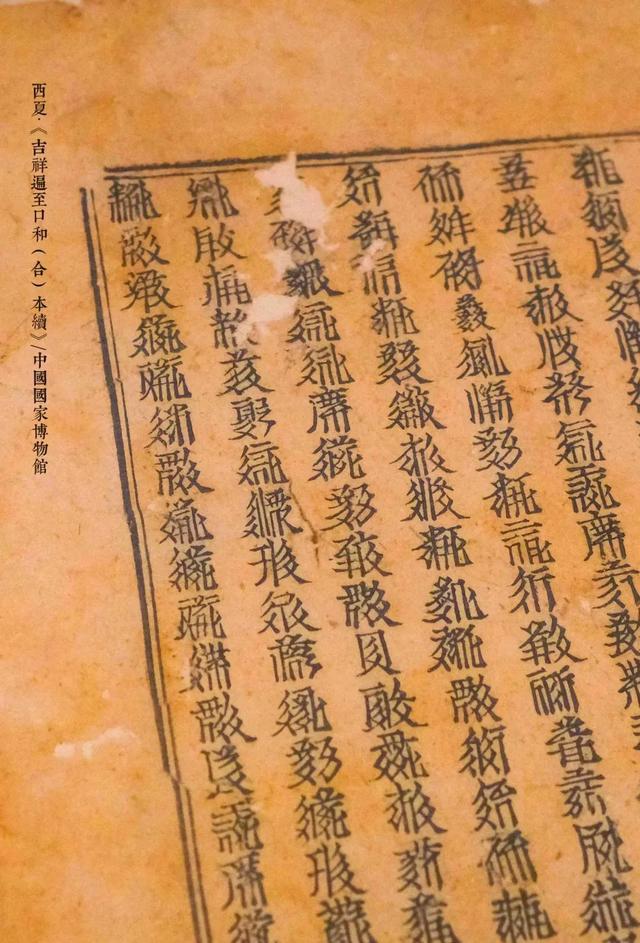

西夏文木活字版佛经

西夏文木活字版佛经

西夏文木活字版佛经。出土于宁夏贺兰拜寺沟方塔,为白麻纸精印,采用蝴蝶装形式,是世界上已知最早的木活字版印刷品。该佛经于1991年出土,印证了西夏时期(约11世纪)木活字印刷技术的存在。

中文打字机

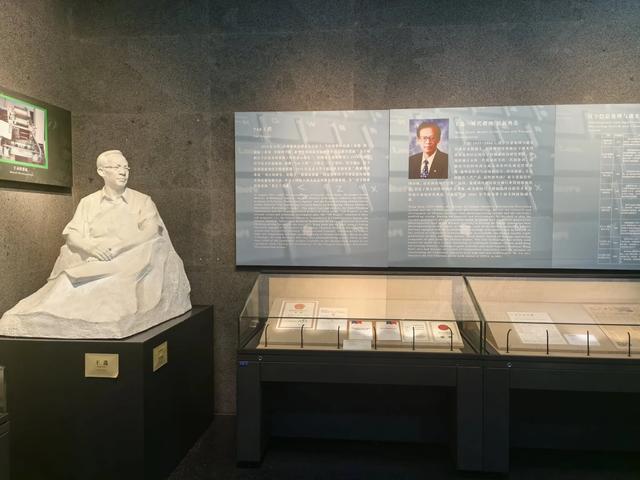

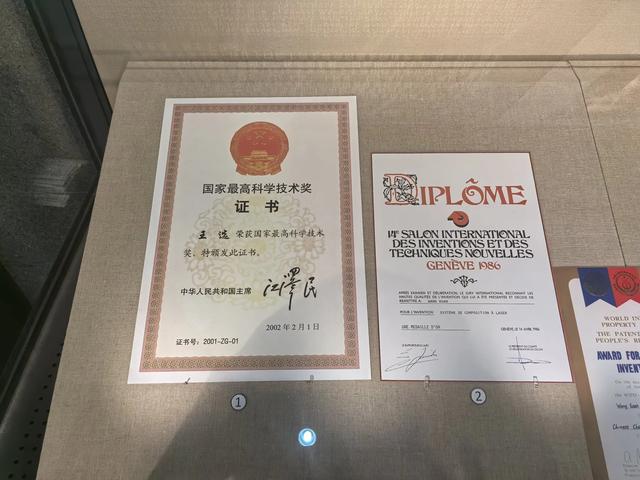

王选(1937年2月5日—2006年2月13日),出生于上海,江苏无锡人。计算机文字信息处理专家,计算机汉字激光照排技术创始人,国家最高科学技术奖获得者,中国科学院学部委员、中国工程院院士,北京大学计算机研究所原所长。

小结:

远古时期至新石器时期,仓颉造字,结绳记事,刻木记事。

新石器时期刻画符号,金沙江岩画,贾湖遗址贾湖刻符,仰韶文化刻画符,良渚文化刻画符,龙山文化陶寺遗址的朱书。

夏朝,二里头刻画符号,陶文。

商朝,甲骨文,金文

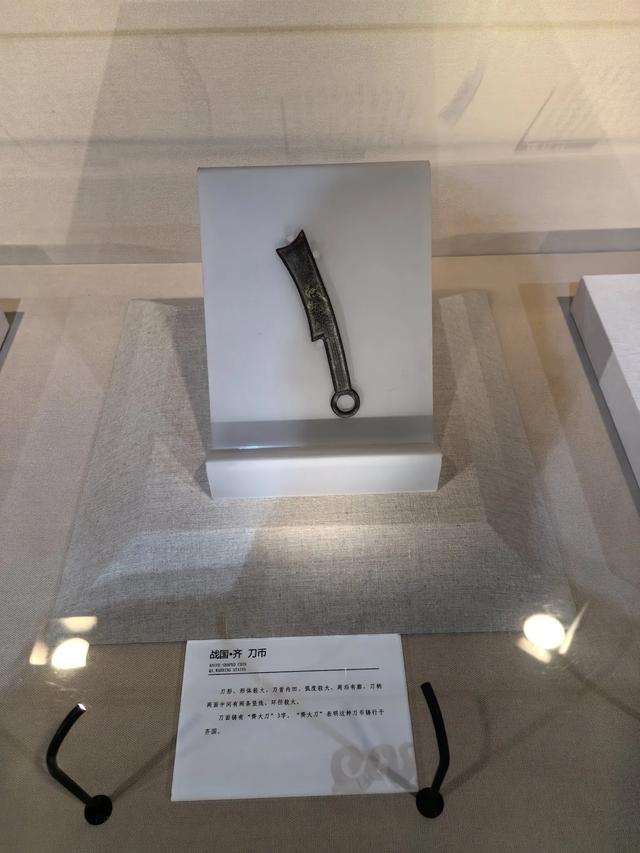

周朝,金文,简牍,帛书,中华石鼓

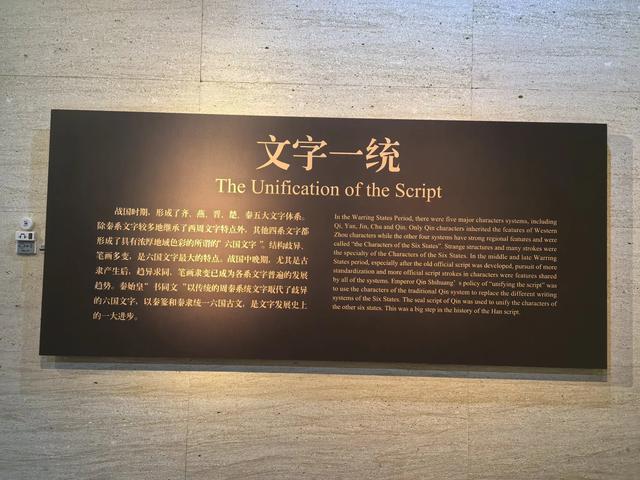

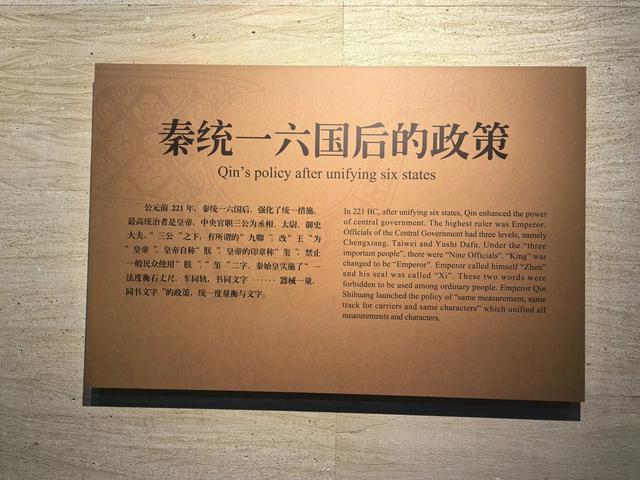

秦朝,小篆。在小篆前的字体统称为大篆,包括甲骨文,金文,石鼓文和其它六国的文字。

汉朝,隶书,蔡伦造纸,说文解字

唐朝,楷书,雕版印刷

宋朝,活字印刷

还没有评论,来说两句吧...