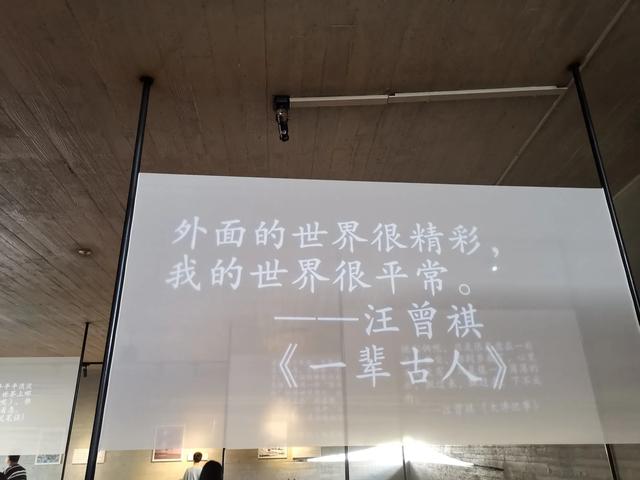

是的,是……平凡生活本身的主观性、活气儿、“意识随便流”的特质,其实被汪曾祺的文章准确模拟了出来——《红楼梦》也做过类似的事儿,但后者选择了模拟此间的悲剧性,而老汪则坚定地模拟着其中的美好。是“现实的童话性”这一天平的两端,《红楼》偏向于萃取现实亦或者历史,而老汪偏向于萃取童话——这一点,《红楼》似晚唐“小李杜”之杜牧,老汪似李商隐。……

从小就很喜欢汪曾祺的文章,这不嘛,这不就终于摸到了他写过无数无数次的家乡——江苏高邮。那闻名海内的咸鸭蛋未及吃上一只,而高邮湖里的鱼也未及吃上一条,便直直摸去了“汪曾祺纪念馆”。

还是先说几句这座纪念馆吧。怎么说呢?说纯大白话是:“不一样”——不同于我去过的那些纪念馆。至于具体怎么个不同,说不好,几番搜肠刮肚,惟余另一句白到雪白的大白话,谓:可能就是它更有“活气儿”——就字面意思的活气儿。即汪曾祺纪念馆虽曰“纪念馆”,但总感觉这个人是被我家常念叨着的“老汪”,活得好好的呢,而非“汪老”——非某个遥远的被供奉着一炉香的什么半仙儿……

是的,这个纪念馆,在我的视觉或嗅觉里,皆毫无香“灰味儿”。以至于走在馆内,我会格外注意来往的老头儿,仿佛一转身,老汪笑呵呵地就在那里,笑呵呵地轻拍着自己的脖子,道:“我也想看看呐……看看我俩谁比谁更像汪曾祺……”

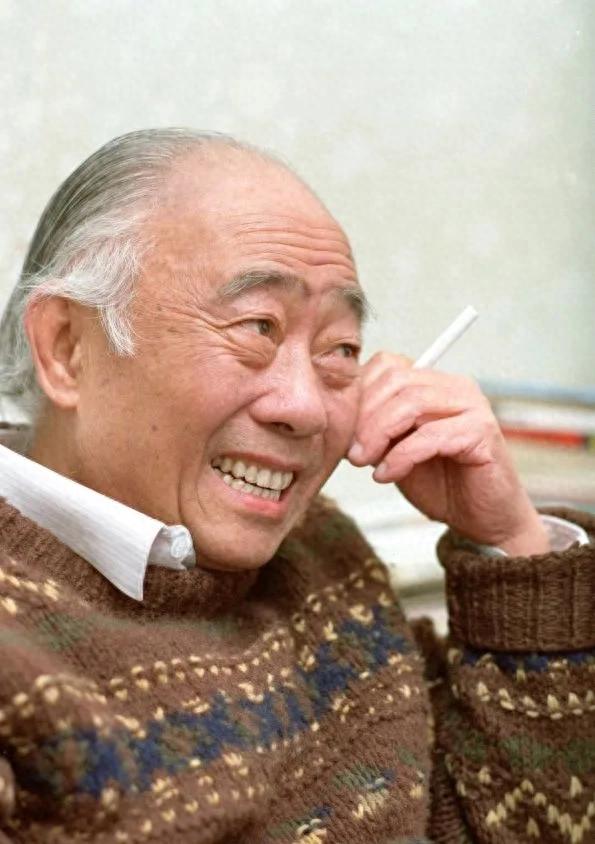

老汪,1994年

一、汪曾祺纪念馆的“活气儿”

为什么会这样呢?纪念馆千千万,老汪的这一个,怎就能充斥着一股活气儿呢?

因为汪曾祺1997年才走,时间不长?亦或者,因为纪念馆在布展上的诚意、匠心独运,在建筑方面的独特设计?亦或者,纪念馆乃正就是建在汪家老宅原址之上;亦或者,因为纪念馆连通着汪家老宅所剩的三四间屋子,而汪曾祺的家人今天仍然住在那里?……都是,都有;惟根本之根本,老汪这个人、这个人的文章,本身就活气儿太足了——足到了生死之事,远远远远地耗它不净。像什么呢?这就像提起“李白”这两个字便随时能闻得见一股酒气,隔着一千年也是;像那《蜀道难》随时诵来,随时小腿肚转筋,要打滑了……

是真文章自不朽,是真异士自不死。

死亡?谁规定了“死亡”就非得是“死透”来着?——老汪、老李,还有老杜、东坡等等等等,这些异乎哉活气儿淋漓的人,这些亹亹乎千古文章的制造机,就永远永远的不给你死透。而客观上,老汪的时代更近,加之“布展”“老宅”云云,加之老汪的文章可能我看得更全,活气儿的冲击,爰来得更猛烈一些……——道理,大约就这么个道理罢;而仅就这一道理而言,“死亡”似可直等号于——而非约等号于——一种“纯主观”,即你不想他死他就真的不死,而你念着某人“快滚”某人便霎时间真给你死得透透的……

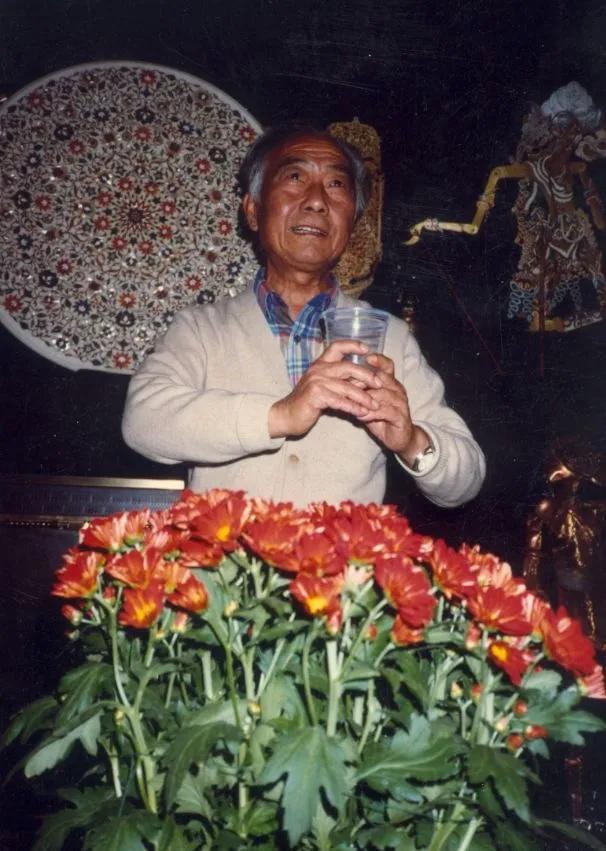

1987年,老汪在参加美国爱荷华写作计划时唱戏

二、汪曾祺文章的“意识流”、“活活的纯主观”

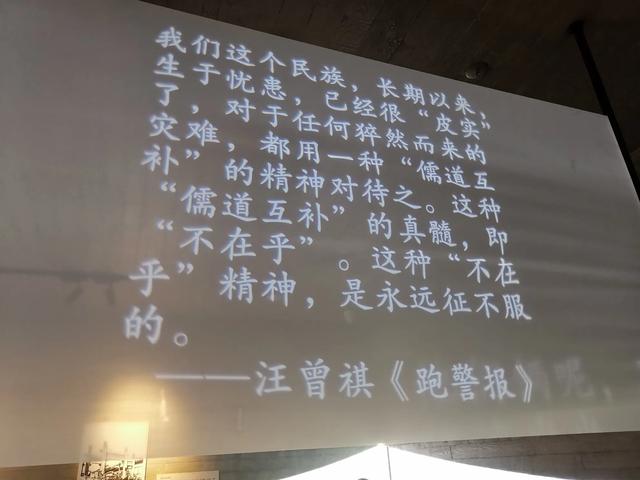

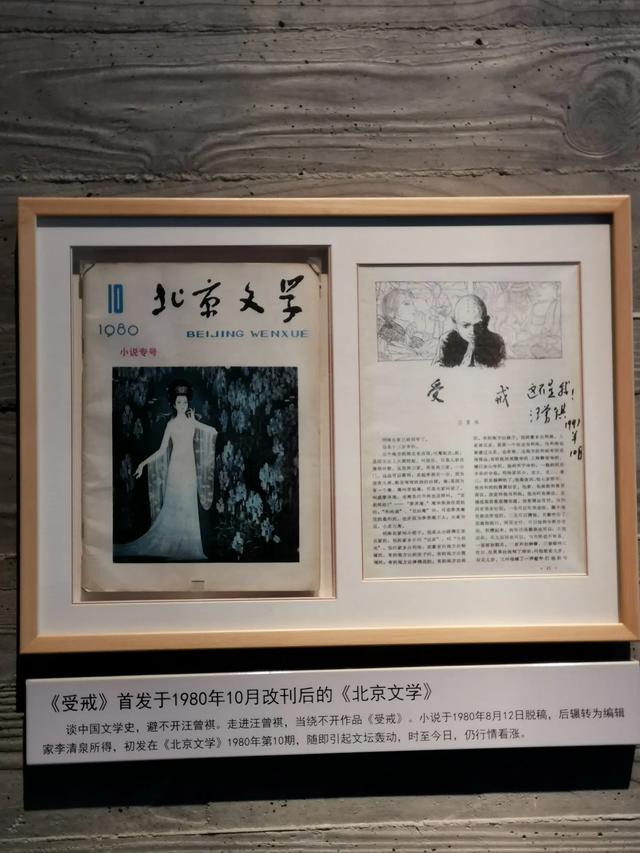

是的,死亡大约就是这么任性——如上文,“纯主观”、“活气儿”,可以死成随便什么样子。这样的死法儿可上溯至庄子,曰:“方生方死,方死方生,方可方不可,方不可方可”(《齐物论》),曰:“鼓盆而歌”(《至乐》)。而老汪一辈子写得最好看的文章,譬诸《受戒》等小说,姑妄言之,似亦即是踊跃着这样的一种活活的纯主观——以专业的“汪学”视之——庶几乎一种“意识流”味道(化用张闻昕等人观点)……

但,不对啊!老汪的《受戒》这么美,这么古典,且老汪最出名的就是陶渊明再世般的极致的自然流畅,还“意识流”,流……——跟我这儿溜什么论文儿词汇?

然而,事实上,乍看“老派”且常常被表扬为“士大夫气”的老汪不仅不拒绝意识流等现代派文学(如他称废名为“中国的意识流”,如他非常坦然地承认:“我很喜欢西班牙的阿左林。阿左林的意识流是覆盖着阴影的,清凉的,安静透亮的溪流”,等等);晚年,对于各式新文学,对于其标志性的“中式平淡”,老汪自己又做了一番总体的、非常诚恳的申说:

我希望青年作家在起步的时候写得新一点、怪一点、朦胧一点、荒诞一点、狂妄一点,不要过早地归于平淡。三四十岁就写得很淡,那,到我这样的年龄,怕就什么也没有了。……

(《七十书怀》)

则:一,不同于读者们的想象,老汪并不主张成为什么“古典美作家”。按他另一篇文章里的意思,“语言的唯一标准,是准确”,此即他标志性的“中式平淡”也只是追求“准确”的一种方式而已(《岁朝清供》)。二,文学不仅可以“新”,甚至可以“怪”,可以“荒诞”……总之,老汪在骨子里“新锐”着呢,给他戴一顶现代派意识流的帽子,盖词穷已矣。

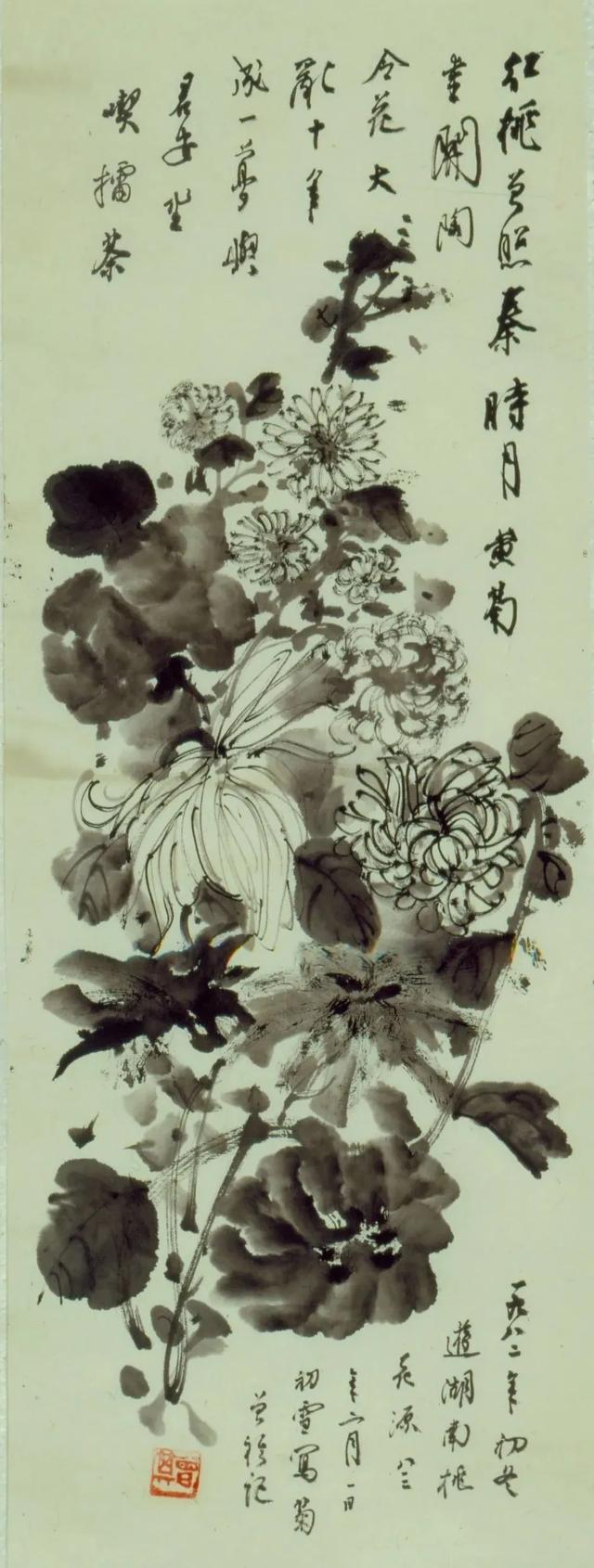

1982年,老汪在雅游湖南“桃花源”之后所绘

然而,是的,诸如“意识流”这种“论文儿词汇”放在老汪头上还是别扭,乃至粗鄙,所以,这么说罢,是“自由”。即老汪的意识流味道,实则是自由自信自如的味道。

略知其文章者即知,乃或是仅仅以那一枚高邮双黄咸鸭蛋即知,人老汪可比普鲁斯特、伍尔夫等等等等的意识流专家自由自如得太多太多了——意识流才哪儿到哪儿,看不起谁呐?……——所以呢?所以其实是《复仇》《绿猫》《牙疼》等早期阶段的老汪(上世纪四十年代,二十多岁),其自由的主观的文学意识与古典的浪漫的文学情味,正在奋力地融合;而《受戒》阶段的老汪(八十年代),神功大成的老汪,则正式达成了“中国气派”与“自由气质”的圆融——升级为了不着融合痕迹的“融合派”(化用老汪自己和主流汪学的观点)。即谈老汪必谈的《受戒》,那最好最汪曾祺的《受戒》,其实也是非常的活,主观,意识流乃至“意识随便流”——只是形式上,最终呈现上,气派与气质二者已浑化无迹了……

太复杂的且不说,不知您读罢《受戒》记得什么呢?于我而言,“爱情画”自是记得,但烙印更深的乃是一幅幅的“风景画”、“民俗画”——那个童话般的山水世界,是童话背后的“故乡高邮”……

汪曾祺纪念馆内外

如老汪竟然用三分之二的篇幅写做和尚——做“沙弥头”“沙弥尾”——的种种规矩、掌故,甚至写了不少高邮农村的民俗、劳动场景,总之是很少很少直接写男主人公明海(亦“明子”)和女主人公小英子的爱情。是:他们的爱情乃正就是被熔融在了那几处风景、几点脚印、几席漫不经心的聊天——诸如“如何当和尚或不当和尚”的聊天之中;熔融在了如何过好平平淡淡的高邮乡村生活之中……

其诚哉是“散文化小说”、“去中心情节的小说”也已;是打扮着中国古典情味、田园情味而结构上、基本精神上的“意识随便流”的小说也已;是一种“惟自己感兴趣是写”的写作,一首“我就知道您也会随着我感兴趣、动感情”的自由而自信的生命诗章(化用汪曾祺《小说的散文化》观点)……

传统小说则不会这么去写。或《三国》《水浒》《儒林外史》一般,一切为了立住人物,锁住人物,继而撑起、撑满全书的中心情节;或《红楼梦》《金瓶梅》一般,“风景画”“民俗画”虽多,但那也都是为中心人物、中心情节所服务的。总而言之,传统小说主次分明,烘托是烘托,刻画是刻画,“兴”是“兴”,“比赋”是“比赋”。而老汪的融合派小说呢?则可以全是烘托——“大渲染笔”、“大写意笔”当“工笔”那么去用。——老汪如此写,不得不说是受了他的老师沈从文先生的影响。《边城》如何得来?您回忆起《边城》会记得什么?

沈从文先生虽一贯强调“要贴到人物来写”,然而,读者们想起《边城》,想起的似又不是什么具体的情节、人物,而是一大片绿得哔啵响亮的湘西……

汪曾祺即曾分析《边城》道:

用文笔描绘少女的外形,是笨人干的事。沈从文画少女,主要是画她的神情,并把她安置在一个颜色美丽的背景上,一些动人的声音中……

(《沈从文和他的<边城>》)

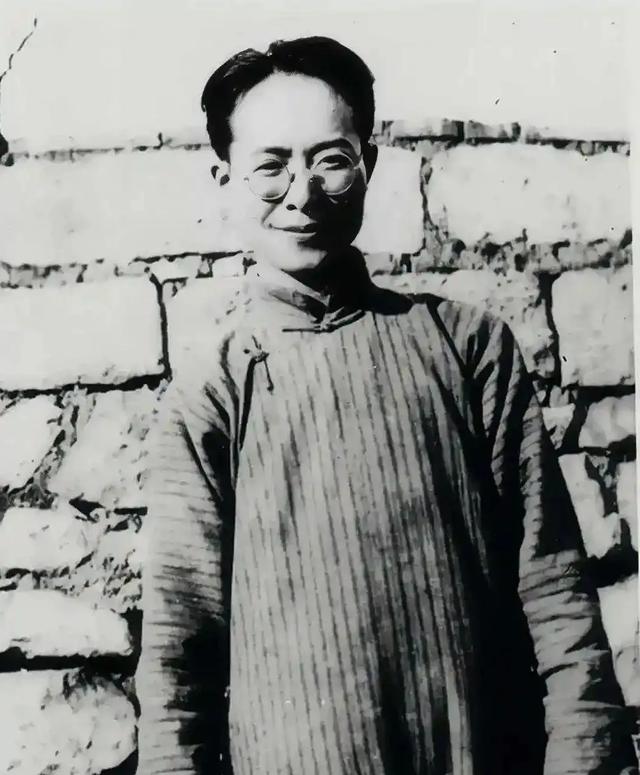

沈从文先生

然而,如此的现代派、融合派,如此的“短笛无腔信口吹”,如此的古琴曲夹着爵士乐自信为之、自由为之,不动人吗?可太动人了啊!——倘闭上眼回味那一曲《受戒》,一个,是“如何做和尚”“如何过生活”的憨厚、可爱滋味;而另一个,就是“动人”的滋味——其情也动人,景也动人,乃至那里面的每一个人物都是滑溜溜水汪汪、干干净净——非常非常非常的动人。其每一处拟声、每一幅画面都自由、自信,却全不见什么自由、自信的抽象宣言。概而言之,言之是“实验性”、“创新性”却又丝毫谈不上“实验室味儿”亦或者西方意识流专家们的“地下室味儿”,以李杜、东坡那样的化工笔出之,以“清凉却安静透亮”的笔性笔调出之(前述汪曾祺评价阿左林的话)。

此犹肇极于小说《受戒》的结尾:

“什么叫‘沙弥尾’?”

“放一堂戒,要选出一个沙弥头,一个沙弥尾。沙弥头要老成,要会念很多经。沙弥尾要年轻,聪明,相貌好。”“当了沙弥尾跟别的和尚有什么不同?”

“沙弥头,沙弥尾,将来都能当方丈。现在的方丈退居了,就当。石桥原来就是沙弥尾。”

“你当沙弥尾吗?”

“还不一定哪。”

“你当方丈,管善因寺?管这么大一个庙?!”

“还早呐!”

划了一气,小英子说:“你不要当方丈!”

“好,不当。”

“你也不要当沙弥尾!”

“好,不当。”

又划了一气,看见那一片芦花荡子了。

小英子忽然把桨放下,走到船尾,趴在明子的耳朵旁边,小声地说: “我给你当老婆,你要不要?”

明子眼睛鼓得大大的。

“你说话呀!”

明子说:“嗯。”

“什么叫‘嗯’呀!要不要,要不要?”

明子大声地说:“要!”

“你喊什么!”

明子小小声说:“要——!”

“快点划!”

英子跳到中舱,两只桨飞快地划起来,划进了芦花荡。芦花才吐新穗。紫灰色的芦穗,发着银光,软软的,滑溜溜的,像一串丝线。有的地方结了蒲棒,通红的,像一枝一枝小蜡烛。青浮萍,紫浮萍。长脚蚊子,水蜘蛛。野菱角开着四瓣的小白花。惊起一只青桩(一种水鸟),擦着芦穗,扑鲁鲁鲁飞远了。

高邮湖一瞥

如上,这已经是《受戒》全篇最多写爱情的一段了,然而,怎么样呢?

一者,其还是被夹在“沙弥头”“沙弥尾”“当方丈”这种民俗风情画里去写,被夹在“青桩”“芦穗”“长脚蚊子”的风景画里去写。写爱情的河床子、流势,而非河水本身。而:二者,这种非小说、非情节的写法,又神奇地对立统一起了“童话感”与“现实感”。——我们只需扪心自问,我们回忆起自己的爱情,亦或者憧憬起自己的爱情,难道不长这个样子吗?——不正就是说与人听,说的却其实都是那支玫瑰、那条小路、那场自习课——都是“爱情的河床的样子”、是“现实的童话性”的一面,而非爱情本身的样子、那童话的现实性的一面?……

是的,是:3、平凡生活本身的主观性、活气儿、“意识随便流”的特质,其实被汪曾祺的文章准确模拟了出来——《红楼梦》也做过类似的事儿,但后者选择了模拟此间的悲剧性,而老汪则坚定地模拟着其中的美好。是“现实的童话性”这一天平的两端,《红楼》偏向于萃取现实亦或者历史,而老汪偏向于萃取童话——这一点,《红楼》似晚唐“小李杜”之杜牧,老汪似李商隐(化用老汪自己的观点)。是:《受戒》写得美,所以它动人;它写得诚实、准确,写出了每个人的“似曾相识燕归来”,所以它动人;是:它深有洞察力、模拟真实的能力,所以它动人……

生死的大道理,文章的大道理,以此管窥,盖皆逃不过“纯主观”的艺术——逃不过把一己看似褊狭、看似无关紧要的纯主观,竟真的延展为了普天下人各自的心里话。这也是为什么,凡好的作家,明明他的书天下人都读,却又像是专为你而生、专为你而写一样……

摄于汪曾祺纪念馆馆内

三、小结道:所谓“好的作家”、“文章的大道理”

至此,小结道,前文斗胆把汪曾祺并列于李杜、东坡,一分是他们的那种共通的“活气儿”。视诸这三位的人生,都活得很“充分”,乃至“尽兴”,示我们后人以蔚然深秀、非常完整的人生,而不似王勃那样早早地死掉,亦或者诸葛武侯、辛稼轩那样抱着千古难名的遗憾。——而剩下的九分呢?就都是他们共通的“文章的大道理”,是他们作为“好的作家”,既能把生活这个事儿模拟得恰如其分,乃至切中肯綮,又不以寻常构思、庸常笔墨出之——示人以“实验性”、“创新性”而又兼具情味上的自然流畅、亲近感……

相比之下,太多太多的作家或失之于表达的形式,或失之于背后的内涵,即“现实的童话性”教他们弄得既不像现实的重量感,又无甚童话的滋味、轻盈感……

什么什么!你说李杜、东坡也有“实验性”——也“意识流”,也“融合派”吗?是的,相对于他们的时代,不论东坡“以诗为词”亦或者李杜的那些融合了民歌、乐府、散文、律句的长篇歌行,都满满的活气儿、实验性、融合味,都开启了后世不知多少新的流派……——所谓“好的作家”,所谓“文章的大道理”,一向如此,一则以表达上的融合融通,一则以表达背后的自由精神、自由自信……

最后,说回汪曾祺纪念馆,说这么个事儿。我不是一度觉得老汪的书我看得差不多了吗,甚至连他参与编剧的《沙家浜》都能胡乱唱上一段儿——“垒起七星灶,铜壶煮三江。摆开八仙桌,招待十六方。来的都是客,全凭嘴一张……”?实则不然,实则是过去看过的文字一旦上墙展览,再配合着作者的手稿或老物件儿一齐展览,就多了不少的陌生感,就读之如全新的文字,而庶几有全新的发现。此如老汪在发表于《北京文学》上的《受戒》书页旁边题写了这么一句:

这不是我!汪曾祺 1991年10月

如图,老汪题词:“这不是我!”

《受戒》发表于1980年,这句话写在11年之后。想来,是当时太多太多的读者把那个思凡的小和尚明海当成了老汪本人吧?——然而,老汪啊,汪老啊,您果真不是明海——果真不思凡吗,您自己那儿过得去吗?——且不说作家笔下的一花一叶都有他自己,何况主人公;且不说您那么爱吃,那么热爱生活,随便掏出一只高邮咸鸭蛋便馋哭了不知多少人;且不说您的这个纪念馆,站在大厅我都能闻见胡同里传来的炸豆腐味道;就说您的这股活气儿吧,就说您竟在死后,活成了同辈作家中绝少的俘获了大量年轻读者的一位,还不够“思凡”吗?——那可比明海思凡得太多太多了啊!明海的小英子是具体的女孩儿,您的小英子,遍及人间草木……

我把凡间给您整个搬过去得了!

写于北京办公室

2025年7月23日星期三

【主要参考文献】《庄子》,汪曾祺《受戒》、《端午的鸭蛋》、《沈从文和他的<边城>》、《小说的散文化》、《岁朝清供》、《七十书怀》等,张闻昕《汪曾祺:成为“中国气派的现代主义者”——论汪曾祺20世纪40年代创作所受的现代主义影响》等。

还没有评论,来说两句吧...