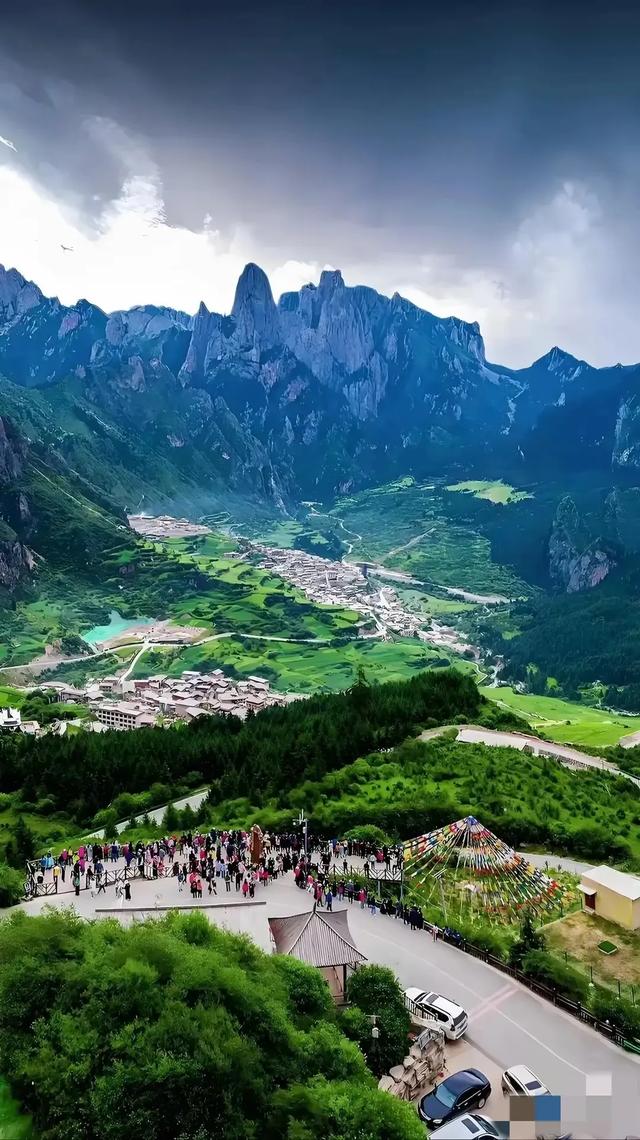

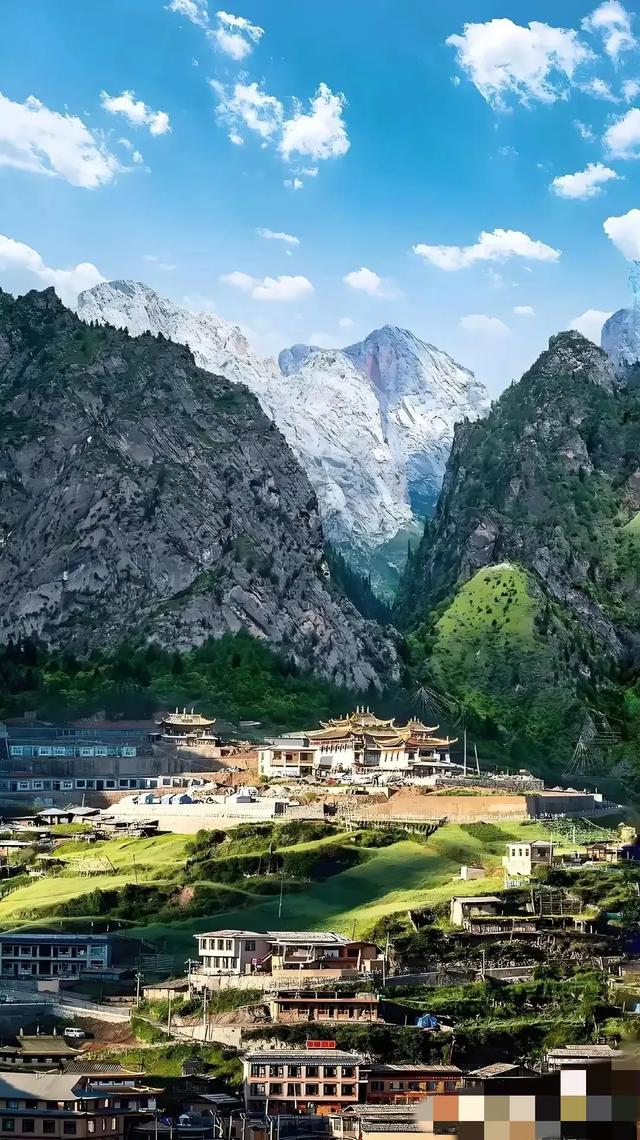

甘肃扎尕那景区在248国道上设卡拦车、强制收门票80元,凭空制造一场旅游乱象。司机和游客们本想静静饱览高原风光,却差点被“收费穿堂水”呛个不舒服。原以为会遇见雪山草甸羊群在眼前奔跑,没料到迎面一个铁栅栏挡住去路。人们开车走国道,却像打游戏满地是隐藏关卡,怪不得网络骂声一片。风景再美,做人得讲究体面,开门迎客不是画地为牢。

去一趟扎尕那越发像闯关打怪。明明是直通西南的国道——怎么快到景区中心,忽然被迷彩马甲工作人员盯上。不是查证件,不是查安全,而是直接冷冰冰一句:“交80块钱门票!”嘴快的还补一句:“超过3小时就算游客,别说没提醒。”司机们脑瓜嗡嗡响:我走国道都要交钱?这年头,拉货大卡车也得连声解释半天,哪怕只从四川开到甘肃,也许闯进了什么收费结界。最妙的是,视频显示泼辣的单行道操作,从四川来不收、反方向才卡你钱包,一趟公路成了“抽签游戏”——运气决定,花不花冤枉钱。

景区管委的回应看似合情合理,把“48公里盘山国道,1小时绰绰有余,3小时足够你照全风景”说得滴水不漏。可是老司机早已摸透门道。限速三十分,九曲十八弯,既担心牛羊横穿,又怕同行车辆出岔子。堵车重演几乎家常便饭,广东游客偏偏被浪费了40分钟,就因为“3小时零5分”被硬生生截下,拿着行车记录仪都申诉无效,监管大喇叭看似合理,实则暗藏小算盘。一条国道入口看不见收费字样,旅客被蒙在鼓里,直到真被拦才恍然大悟。导游甚至调皮提醒团队:“这一路比考驾照还难,慢一步你就给景区添业绩。”

这些镜头旁观令人哑然失笑,全国若干景区爱玩这一套。泸沽湖曾用省道做门槛,弄得告到法院。虎跳峡干脆设置超短限时,司机们戏称“当赛车玩呢”。套路其实很简单:把国家公共道路圈进自留地,披上限时幌子,明里暗里薅过路费。法律明文规定国道不可随意设卡收费,舆论批评泸沽湖后,最后只能认怂拆关卡。谁能想到,扎尕那学得挺快,还冠名以“地方特色管理”。去年评分全球最佳旅游乡村,今年就来这一招,实在让“人与自然和谐共生”的评语变了味道。网友追问,这到底是和谐还是搭便车?

有人觉得门票也不算太高,“80块习惯了,按脑袋收而已”,结果今年扎尕那景区收入暴涨,可民宿老板们却直呼心累。省外客人上门首问不是景色,而是“那国道还卡着吗?”回头客减少,重庆游客甚至表示“不是舍不得钱,就是咽不下这口气”。本地导游小章无奈至极,只能提前提醒组团者签免责声明,说不然回来必被骂上热搜。这事还间接传到国外,引起东南亚游客吐槽“难道中国国道也要过路费?”不禁让人感叹国际脸往哪搁?

并非没人愿意为扎尕那买单,藏式家访、星空摄影专线,定价更贵也依旧火爆。真要掏钱,人们喜欢体验、故事和互动。可你把公路当赖以生存的“收费宝”,等于一家热情饭馆,刚推开大门先有人收“入场费”,还得翻看你手表算进店时间,心情早碎成渣。

扎尕那之所以能入选世界级乡村,不是因为卡住了国道就能守住人气。这种临时想出来的“创收模式”,快钱固然好挣,名声一旦砸锅,以后岁月长河中恐怕“来了就不想再来”。吸引游客靠美景、体验和服务,动歪脑筋只会让老百姓敬而远之。景区是大自然馈赠,更应有坦荡迎人的气度,而不是学会拦路设障、耍起小聪明。

如今争议之下,不少呼声要求撤卡、整改,还路于民。唯有这样,才能让游客真正欣慰地说一句:“风景值得再来。”扎尕那是不是该琢磨长久的生意经了?

风景可以惊艳四方,但门槛设置得高,终归挡住了自己的未来。吃相这东西,再美的山河都遮不住拙劣。

还没有评论,来说两句吧...