“老板,这个香炉多少钱?”

在巴黎14区望武门每周末的古董杂货市场上,王一力第一眼看到那个景泰蓝香炉的时候,就想着把它拿下来。香炉个头不大,年份也不太老,也就民国的样子。兽饰三足、象耳,几乎没有瑕疵。特别是,三足是大象吐出来的舌头构成的。这个造型图案他见过,大概30多年以前,在北京景泰蓝厂的附属商店里。

90年代初,王一力夹在出国潮当中,来到了法国。他从小在学校学的法语,大学毕业之后在旅行社当导游,整天跟来华旅行的法国游客混迹一起,环游祖国大地。就语言环境而言,其实跟在国外生活成为北京工艺品特产也差不多。王一力来到法国之后,热衷于在各地的旧货市场上浏览那些中国改开初期或者是改开之前生产的工艺品,有时候也能碰到一些真正的古董。一看到这些东西,他就想,这该不是那些我在当导游陪团时的客人,听了我三寸不烂之舌的推销、买回带到了他们的家乡法国的吧?

“那我现在把它们买下,再带回中国去,”王一力暗自思忖,“那算不算也为减少中法贸易逆差,做点实际的贡献?再往大点说,说这是为国争了光也不为过!”

30年以前,王一力在一家国有的旅行社当导游。当然,那个时候除了国有的旅行社,还没有私人的旅游企业,接的客人也都是外国人,是外国来华旅游的游客。这些人绝大多数都是第1次来中国,是长期封闭的中国与生俱来的优越感和神秘感在吸引着他们。当时最经典的线路是北京+西安+上海,一周时间。稍微长一点的是京西沪+桂林+广州,10天左右。相比之下,丝绸之路、西藏、三峡游等等,则是导游们求之不得的全陪好线路。全陪就是全程陪着客人旅行,从入境到出境,主要负责城市间交通、担任行程中的翻译等等。除此之外在各地还有地陪,负责导游讲解、安排参观餐饮。

对导游而言,在北京最重要的能够挣钱的项目就是去参观景泰蓝厂。客人们在导游的带领下,走马观花地把景泰蓝生产的各个环节大致浏览一遍。从制胎、掐丝、点蓝、上炉烧制到最后的打磨和鎏金。这个参观过程不能太慢,因为时间拖久了会耽误下边的项目。但也不能太快,如果让客人觉得你是在用参观敷衍他们,醉翁之意不在酒,而是在下边那个项目,那下边那个项目的效果也好不了。

所谓下边那个项目,就是进到景泰蓝厂附设的商店购物。

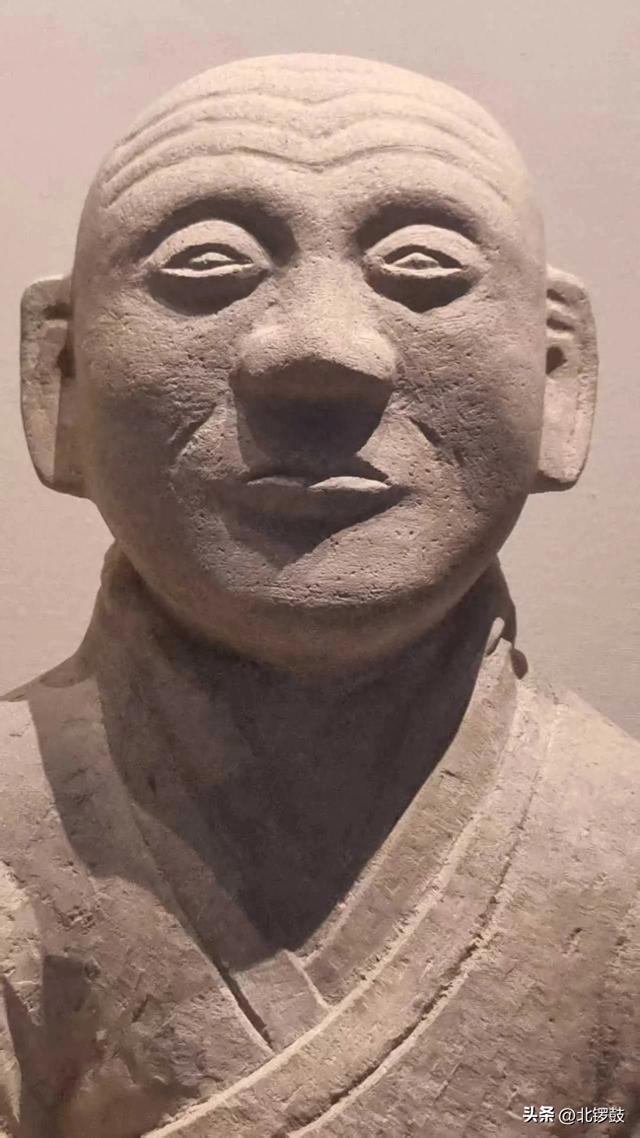

北京以景泰蓝生产著名。其实,北京著名的工艺品、旅游纪念物,除了景泰蓝还有很多,比如漆器、内画鼻烟壶、泥塑等等。但有关部门审时度势为来京的外国游客,推出了参观景泰蓝厂这一特殊项目,很快就受到了各旅行社特别是导游们的欢迎。当然最主要的是得到了来自世界各地的游客们的认可。景泰蓝,学名是铜胎掐丝珐琅,其实最早这是欧洲人开发出来的技术。在南欧塞浦路斯岛上发现的“库里安权杖”,球形柱头和两只秃鹫用白色、蓝色和淡紫色的珐琅装饰。年代是公元前11世纪。这是公认最早的掐丝珐琅,3100多年的景泰蓝。富庶的锡矿、遍及岛上的柏木,造就了塞浦路斯这个小岛历史上的黄金时期。大约在13世纪中叶,这个制作工艺从阿拉伯地区传入中国。因材料昂贵,制作复杂,景泰蓝制品在明清两代,大多为宫廷专用。

中文“景泰蓝”这个名字,是因为后人认为这种工艺品从明朝景泰年间(1450—1456年)盛行、且釉色多以蓝色为主而得名,并传留于世。但这个工艺的外文名字、来源于法文的cloisonné,本来指的是相互隔绝各自封闭,在这里特指在铜胎上各色釉的分离。所以,cloisonné与“景泰”毫无关系,如果望文生义生搬硬套,把“景泰年间”翻译成为“cloisonné年间”,那就完全让人不知所云了。

王一力的同事田门彤就曾经这样唾沫星子乱溅地给客人这么讲“景泰年间”。那次王一力是全陪,田门彤是北京的地陪,在北京各个旅游点参观,都由田门彤来做导游。到了景泰蓝厂,自然也由他给负责接待的经理当翻译,向客人解释生产过程。旅游团带队的年轻女领队伊莎贝尔,是个一年跑好多趟中国的法国旅游界老油条。她虽然汉语水平极其有限,但是听着田门彤把“景泰年间”说成“cloisonné年间”,就明白了个大概,赶紧一个劲儿给王一力使眼色,让他上去把地陪田门彤换下来,或者至少帮助解释解释。

王一力苦笑着低着头听田门彤瞎白话,装作没看见伊莎贝尔在那儿挤眉弄眼。他绝对不想趟这个浑水,最后什么屎盆子说不定扣自己头上了。景泰蓝既然是欧洲传来的技术,那就让欧洲人自己去好好消化琢磨吧!

还没有评论,来说两句吧...