在福建省宁德市周宁县李墩镇,有一座被时光眷顾的古村——楼坪古村。它静卧于石门山南麓,宛如一颗镶嵌在闽东山区的璀璨明珠,散发着独特而迷人的魅力。

楼坪古村历史悠久,可追溯至明永乐年间(1403—1424年)。彼时,入闽抗击黄巢之乱名将张谨的后裔迁居于此,以采摘岩菇为生,在此定居繁衍,至今已逾600年。此地原名厚洋,清雍正年间(1723—1735年),宁德知县赠予“积善守法”匾,故而又名善积乡,新中国成立后改称楼坪。

楼坪古村四面环山,平均海拔860米,地处闽东与闽北交界带。它曾是福建最早的古银矿区,离村东仅3公里的芹溪就建有宋代银矿和银场,村东南侧的“白银古道”更是意义非凡。这条古道由北宋初年浙江、江西、闽北的矿工开辟,通往政和洞宫村。清晚时期太平天国运动爆发,闽北茶路出口受阻,“白银古道”摇身一变成为“茶盐古道”,肩负起闽北茶叶输入闽东并经赛屿港出口海外的重任。楼坪村也因此成为闽东北山区重要的边贸集镇和商旅栖息地,积累了巨额财富,为后续的大兴土木奠定了基础。

清道光年间(1821—1850年),楼坪村迎来了公共建筑的修缮与新建热潮。张氏宗祠上下厅、村水尾土主庙得以重修,村核心位置建起炮楼防御匪患,古道石寨门前峭壁上设置滚石阵,尽显古人的智慧与防御意识。旧时当地富户热衷捐资修路建亭积德延寿,楼坪村通往洞宫山的10公里古道上现存的4座“五里亭”,便是那段公益豪举的见证。这些路亭材质多样,有夯土墙围合的土亭、块石垒砌的石亭、纯木架板壁的木亭,历经岁月沧桑仍留存至今,实属难得。

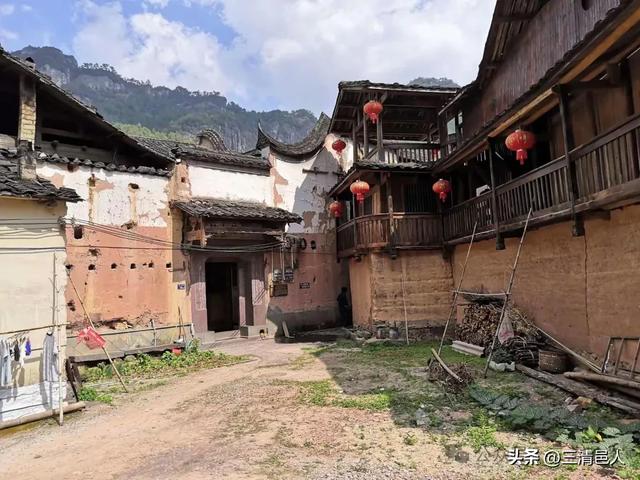

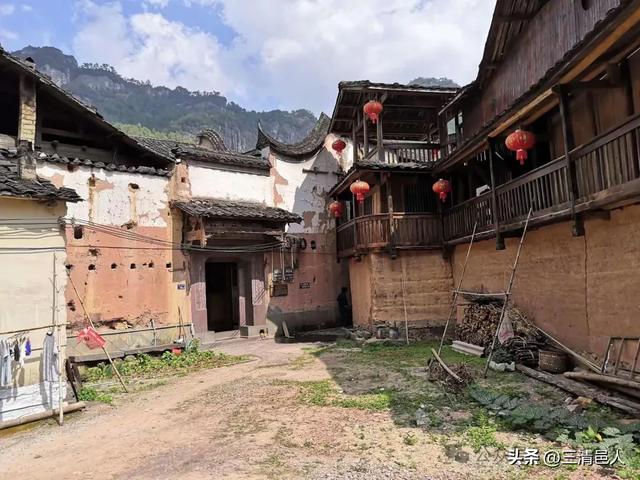

楼坪村的民居建筑别具一格。因四周高山围合,建房基地有限,民居排列规整而密集,公共空间相对狭小。现存民居大多重建于晚清至民国时期,与清代早期以前建筑相比,层高更高、占地更大,且注重防御功能。石砌墙基,夯土筑泥墙,部分富户土墙外敷白灰,虽历经风雨大多脱落,但整体的黄土墙面却呈现出古朴统一之美。

最令人赞叹的是“石门厝”。民居正门多位于院落中轴线上,由巨大辉绿岩石精工制成门框,门上门侧的题额、楹联香插、门枕石墩石槛等装饰物件,皆整石雕凿,工艺精湛,各户形制相似却又独具特色。门墩外侧石框上的狗洞,一真一假、左虚右实,这种独特做法别处难寻。房屋多为双层,一楼用于生活起居,二楼存放粮食杂物。厅堂木架梁柱选用上等老杉木,中堂前廊卷棚轩月梁曲枋雕刻精细;天井地面条石满铺,檐头照壁泥塑彩绘;厢房窗板装饰精美,透雕圆雕窗棂、浮雕诗词书法相得益彰;二层挑廊栏杆挂落垂花雀替木雕细腻,花鸟人物、经典戏文等题材丰富,令人目不暇接。

北倚素有“小武夷”之称的石门山主峰,楼坪古村自然风光优美,人文胜景荟萃。它不仅是张姓后裔的聚居地,更是历史文化的传承者。在这里,古老的建筑、蜿蜒的古道、秀丽的山水,共同编织成一幅绚丽的画卷,诉说着往昔的繁华与故事,吸引着人们去探寻、去品味那沉淀在岁月里的悠悠古韵。

还没有评论,来说两句吧...