文图:李朗诗

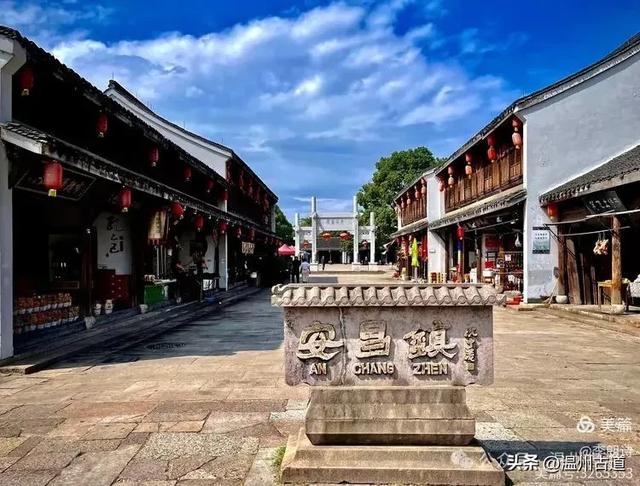

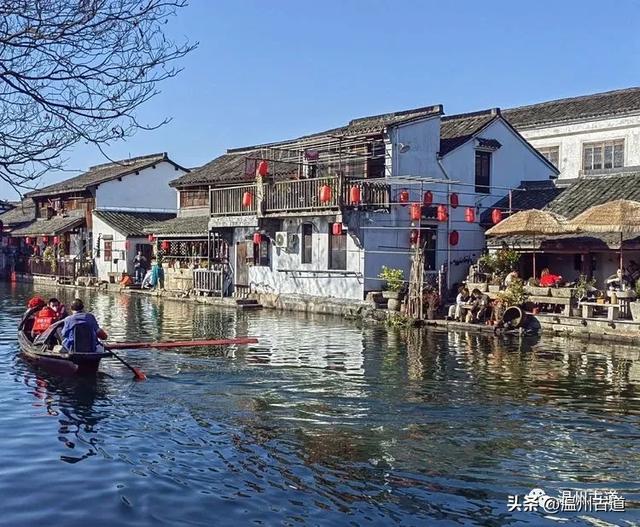

安昌古镇位于浙江省绍兴市柯桥区西北部,始建于北宋时期,后因战乱,多次焚毁,又于明清时期重建,其建筑风格传承了典型的江南水乡特色,一衣带水,古朴典雅,具有水乡风情的特色。是绍兴师爷的故乡。

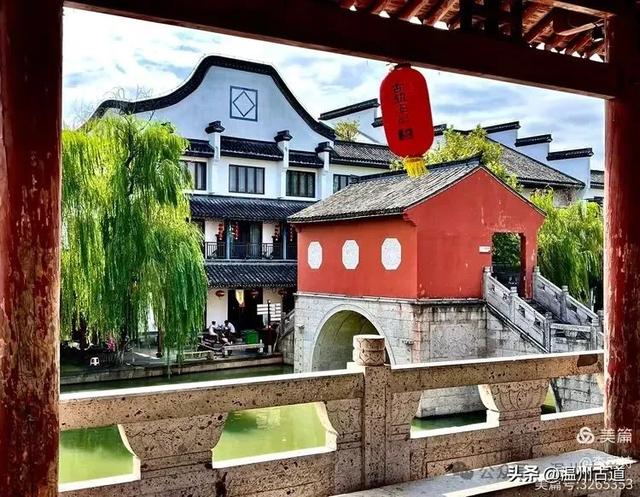

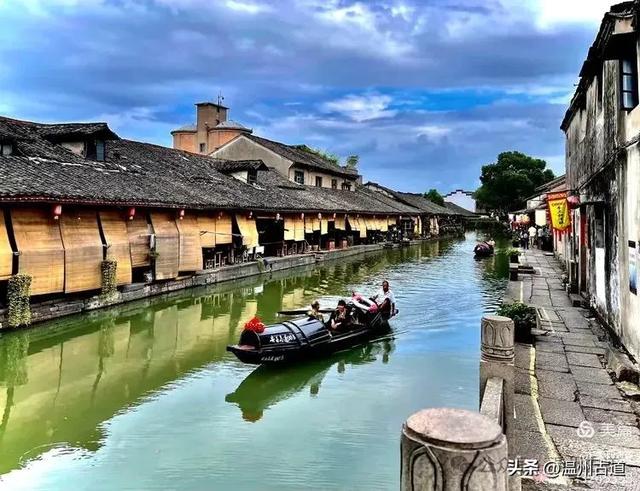

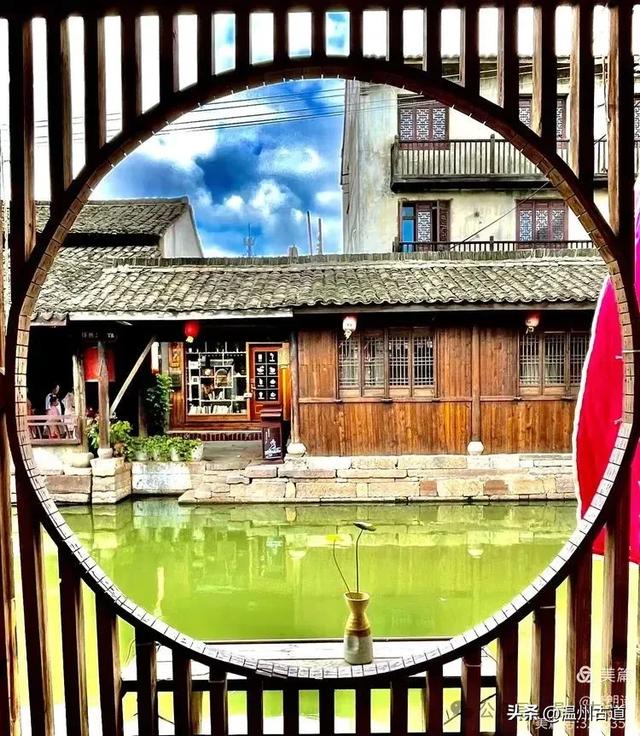

安昌古镇与其他江南古镇一样是依河而建,河之北是街市,河之南则是民居,以多个古桥联通两岸,是典型的小桥流水人家模样。历经近千年,留存下来的建筑多是明清以来的,仿佛只有沧桑的石板路在述说着古镇的历史。

安昌古镇的老街,青石板铺就的街面,长1700多米,依河而建、街河相依。河之南多为明清时民居,河之北是商市,两岸之间有鳞次栉比的石桥相连。

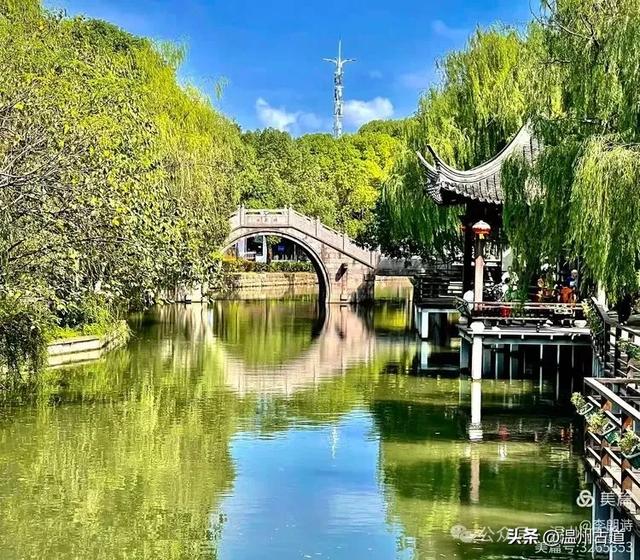

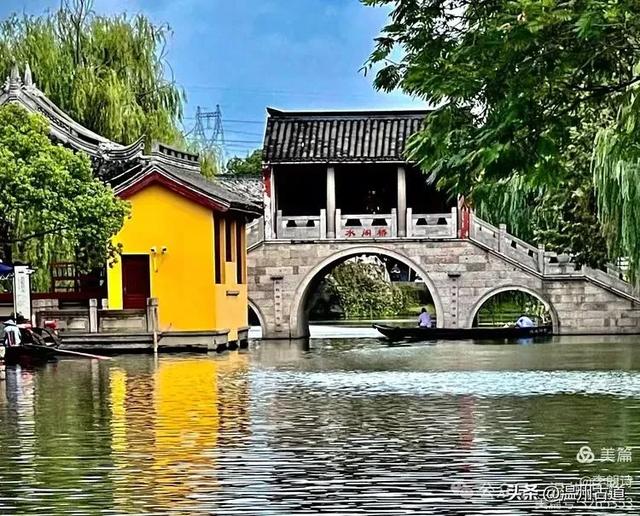

安昌古镇的桥实在的多,而且历史都很悠久,随便搬一座,都逃不过元明,而且也极有特色,各式的“拱、梁、亭”,古朴典雅。

这里没有江南六大古镇那样声名远播,只是静静地躲在绍兴一隅,日复一日,年复一年,守着岁月的齿轮走过千年沧桑。

现存三里长的依河古街市,传统特色的店铺作坊,错落有致的翻轩骑楼,粉墙黛瓦的台门民居,曲折幽深的石板弄堂,古老多姿的各式石桥。

虽经千年岁月,古镇人家依然保持着传统生活习俗,处处可见鲁迅笔下的乡土风情。“碧水贯街千万居,彩虹跨河十七桥”。碧水贯街,石桥处处,有桥河添景,有桥水更幽,这是老街独特的风景。

老街与桥紧紧相倚,各种石桥风致优美。栏板上凿有桥名,建桥年份,倚柱和望柱上镌有桥联,狮子和莲校纹等多种图形。

站在桥上,俯视河流,软软的绿,在阳光照耀下闪闪发光,像一块晶莹的翡翠,直到那悠悠的乌篷船来打破平静,凭添几道皱纹。

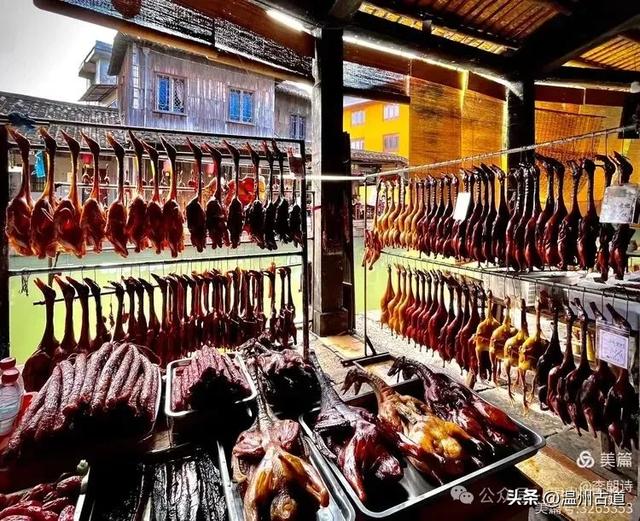

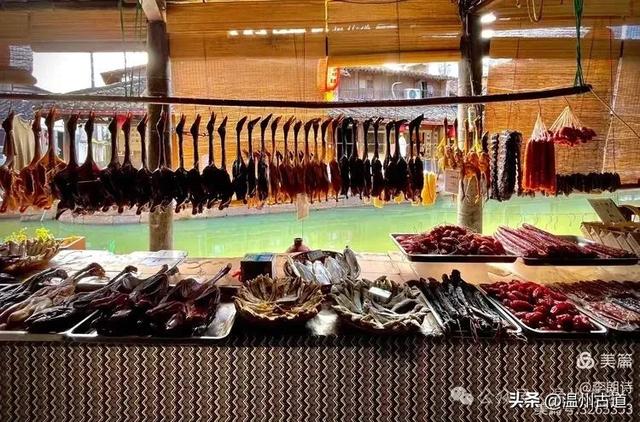

走进安昌古镇老街,鳞次栉比的店铺及传统作坊,错落有致的翻轩骑楼,曲折僻静的的石板弄堂,依何的古街市上腊鱼、腊肠、腊鸭、腊肉就这么赤裸裸悬挂着。

安昌古镇的特色我们一眼便能发现。窗沿上挂着大红灯笼,门前挂着各种腊味。酱鸭,腊肠,火腿……一排排整齐的挂在门口。

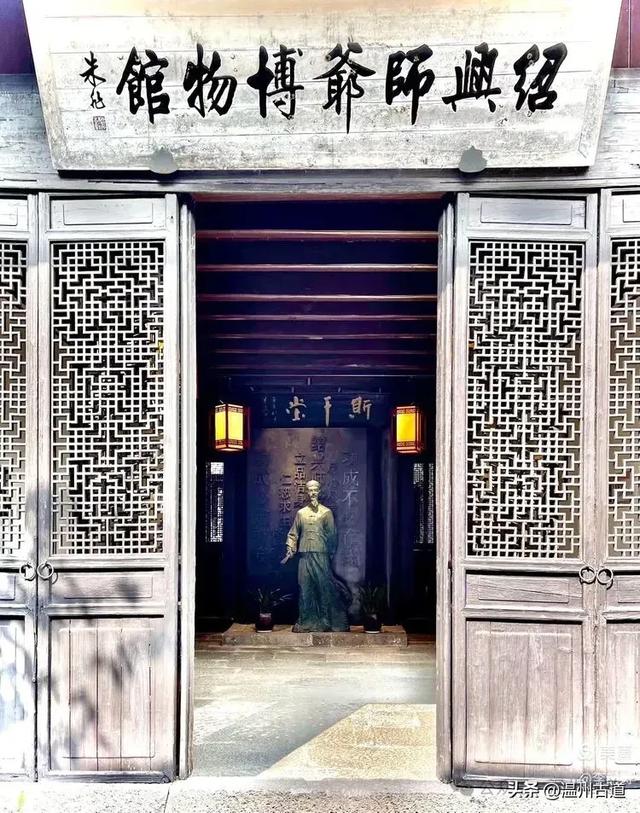

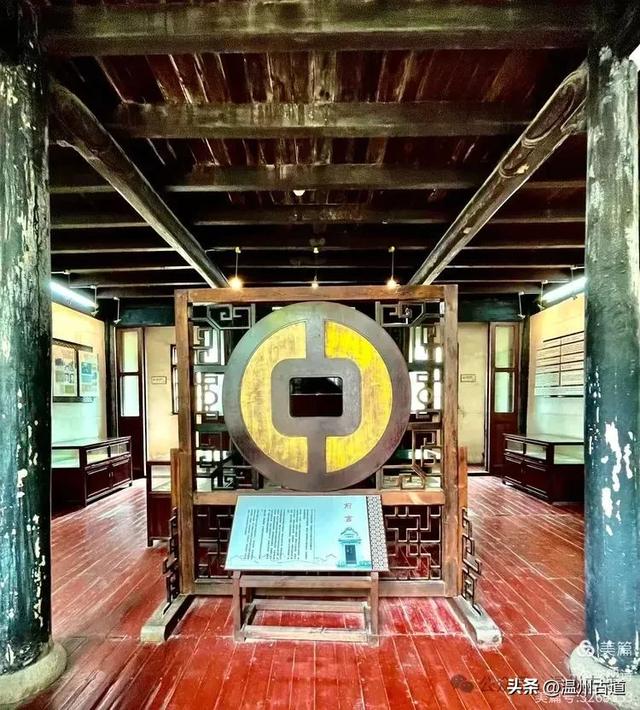

师爷馆,全国唯一的师爷博物馆。天下师爷出绍兴,绍兴师爷出安昌,据说明清时安昌籍的师爷,走向全国的人数过万。师爷馆原是师爷娄心田的故居,临河而建,门斗简朴、庭院幽深,前后分四进。

走进绍兴师爷博物馆,就仿佛开启了一扇通往明清时代的大门,让我们得以一窥绍兴师爷这一独特群体的传奇故事。

博物馆前厅堂前立有2米多高的绍兴师爷青铜像,背景板上写下很多师爷信条,如“功成不必在我,功成必定有我”。

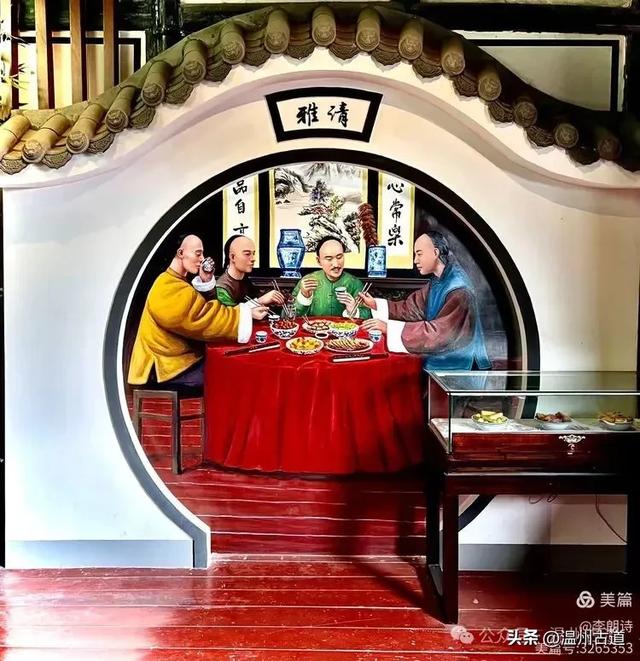

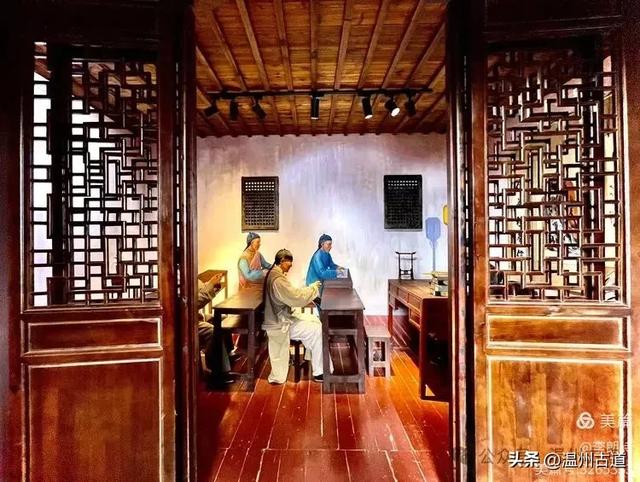

一进入展区,首先映入眼帘的是一组栩栩如生的绍兴师爷群像。他们或身着长袍,手持书卷,神情专注;或眉头紧锁,似乎在思考着什么重要的事务。

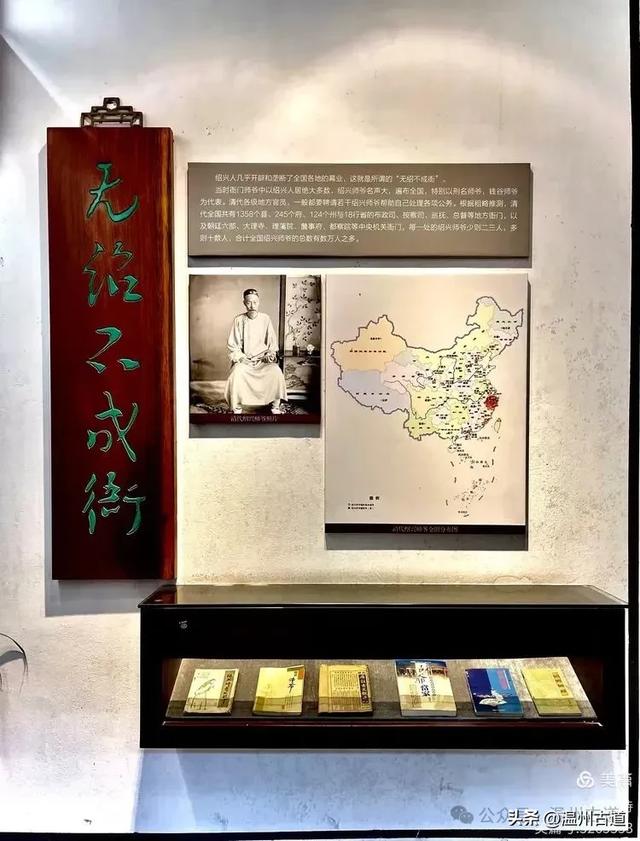

整个展区分成“缘起与演变”“类别与特点”“学幕与游幕”“无绍不成衙”“研究与利用”五大板块,犹如一幅徐徐展开的历史画卷,将绍兴师爷的故事一一呈现在我们眼前。

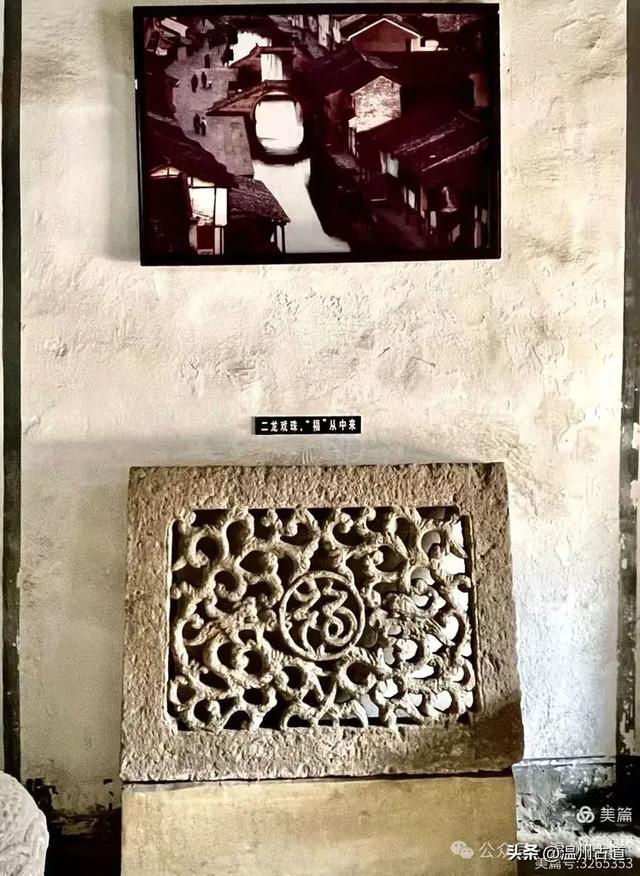

石雕馆展馆原是陈家台门,主人曾是官盐运使,清代建筑,分东西两路前后四进,建筑面积2500平米,屋70余间。

石雕馆展示了上始李唐、下迄近代的200余件珍贵石雕物件。有各个不同年代的石狮、石窗、石池、磨、桌、礅、臼等石件,有嵌镶在壁上的唐、宗、元、明、清代的13块墓志铭,有明嘉靖年间修绍兴府古小学的碑记,更有学界泰斗蔡元培题书的“宗君子修暨配陈孺人墓”碑等10多块。这些石件物品造型别致,形态各异、书法遒劲、巧夺天工。

安昌古镇有许多旧址,比如当铺;寺庙;戏台;再比如这个中国银行旧址。

银行旧址旁的两桥很有特色,跨河而建成八字型,虽不相连,倒也别有情趣。

踏着被岁月磨蹭得锃亮的青石板路,沉浸在江南的温婉柔波之中。来安昌,总能带走点什么,酱味腊货、白糖老酒,或是满满的回忆。

还没有评论,来说两句吧...