【跟着《年谱》读《毛选》(012)】《论反对日本帝国主义的策略》(8)

2024年我的“重走长征路”,仅走到了粤北的城口镇,涉及赣南赣州和粤北韶关两市。长征最早经过的赣州、韶关和湘南郴州,合称“红三角”,三市仅走其二。

此前,曾参加单位组织的集体学习,在遵义住了好几天,因此这次行走就不再在遵义多做停留了。在此先把搜集的遵义相关材料整理一下。

一说“遵义”,大概稍微受点教育的中国人,都应该自然接上“会议”二字吧?反正我是在很小的时候就知道这四个字,那时候我家老房子的墙上,贴着一张画,一栋二层小楼,上面写着“遵义会议,永放光芒”八个字。遵义在哪里?为什么会永放光芒?那时的我当然是不知道的,但这几个字,是牢牢刻在脑海中了。

终于,我置身于这个好奇、向往了几十年的地方了。

夜郎—播州—遵义

遵义,地处贵州省北部,南临贵阳市,北倚重庆市,西接四川省。

战国时期,今遵义一带属于“大夜郎国”范围。西汉元光五年(前130年),置犍为郡,郡治鳖县,即在今遵义市中心城区附近。

唐贞观十三年(639年),将隋代的郎州改名为播州,领辖今黔北的大片地域。播州之名,历经五代、宋、元到明朝末叶,存在了962年。所以人们常习惯用“播州”来代称古代的遵义。

贞观十六年(642年),将播州所领的罗蒙县改名遵义县。这是“遵义”名称最早的出现,其名称来源与《尚书·洪范》“无偏无陂,遵王之义”直接相关,意为不偏不倚、遵循王者的正义典章制度。遵义之名沿用现今已有1380多年。

从唐末到明末的700多年间,播州为杨氏土司所世袭统治。万历二十八年(1600年)“平播之役”后,取消土司制度,实行“改土归流”,于次年分播州为遵义、平越两个“军民府”,分别隶属四川、贵州两省。

1935年1月红军长征经过此地,从此“遵义”二字在汉语中就有了非同寻常的分量。

遵义街景:

我们住的地方离会址不远,建有相关主题公园:

红军烈士陵园

来到遵义,第一件事是瞻仰红军烈士陵园。

红军烈士陵园坐落在遵义市城区湘江河畔凤凰山南麓的小龙山上。因安葬了很多红军烈士,小龙山也被称为“红军山”。

夜望红军山(手机夜拍,图像不清):

这是红军烈士纪念碑。碑上刻有邓小平同志题写的“红军烈士永垂不朽”八个大字。

走过烈士纪念碑,后面有邓萍烈士墓。

邓萍(1908年——1935年2月27日),字少章,四川省富顺县人(今自贡市)。1926年底考入武汉中央军事政治学校,在校加入中国共产主义青年团,不久转入中国共产党。

1928年7月22日,他与彭德怀、滕代远等在湖南平江发动武装起义,参加过中央苏区第一至第五次反“围剿”。1935年2月27日,邓萍在指挥部队攻打遵义老城时,被流弹击中头部,壮烈牺牲,年仅27岁。邓萍牺牲时是红三军团参谋长,是红军长征中牺牲的唯一的一位军团级将领。

邓萍烈士的遗骸,直到1957年才找到,1958年开始修建邓萍墓。

邓萍遗物:

邓萍墓东侧,是一座表现邓萍牺牲场景的半身雕塑像。

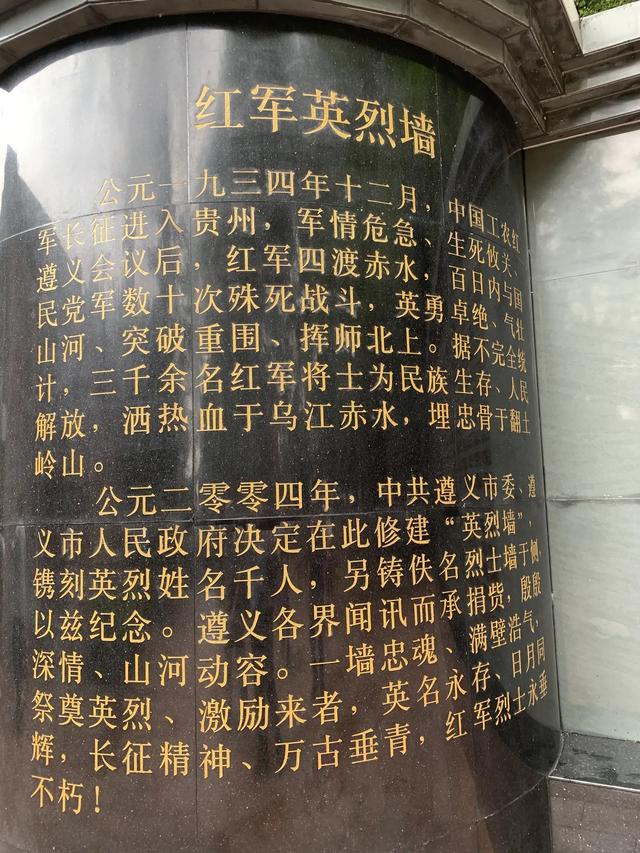

邓萍墓后面是红军英烈墙。

1934年12月,红军长征进入贵州,百日内与国民党军数十次殊死战斗,最终突破重围挥师北上。据不完全统计,3000余名烈士牺牲于乌江赤水和贵州的崇山峻岭,但是仅留下1338名烈士英名,其余均为无名烈士。

红军菩萨

不远处有一座红军坟,它的墓主更富有传奇色彩。

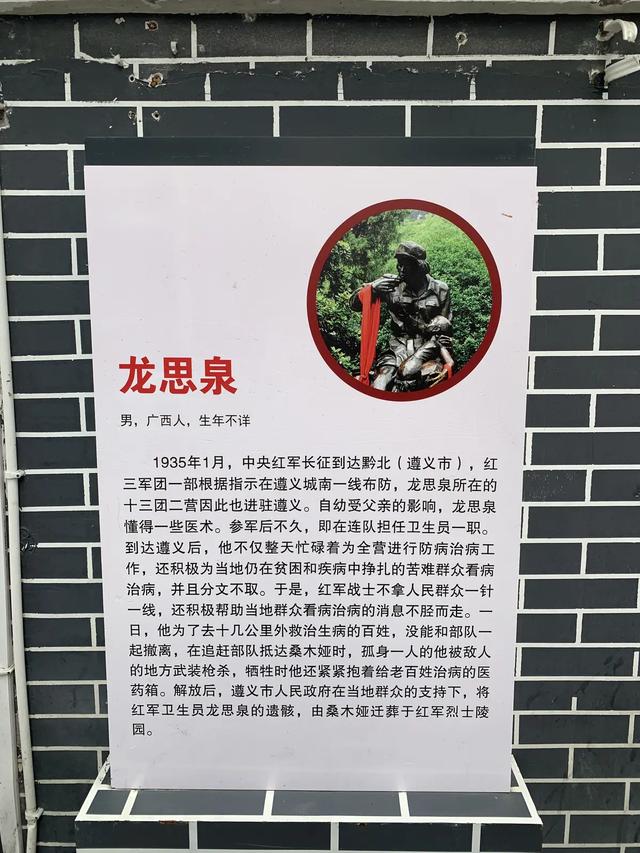

1935年1月,红一军团长征到遵义,部队卫生员经常下乡给当地群众治病。有一天,一位外出群众治病的卫生员留宿老乡家中,次日回来时,部队执行紧急任务离开了遵义。在紧急追赶部队时,他与敌人遭遇,惨遭杀害。群众安葬了这位卫生员,为他砌起了一座坟。因为这位卫生员医术高超,老百姓就开始流传他的传说来,以至于把他当做菩萨祭拜起来,成为“红军菩萨”。

后来,反动政府派人来掘坟。掘坟的人屡出状况,不是被石头砸伤就是自己扭了。老百姓就说,红军菩萨显灵了。以后就没有人再动红军坟了。

人们一直不知道这位卫生员名字。新中国成立后,这位卫生员当年的领导故地重游,发现了“红军菩萨”的故事,确定这位卫生员名叫龙思泉,是广西人,牺牲时年仅18岁。

红军坟的前方有一座“红军菩萨”的铜塑,只不过雕塑者根据民间的传说,把龙思泉转化成了女性形象,展示了红军女卫生员给一个干人(穷人)孩子喂药的场景。

遵义会议会址

遵义会议纪念馆于1955年10月开放,1964年毛泽东主席亲笔为纪念馆题写“遵义会议会址”,这是新中国成立后毛主席为革命纪念馆唯一的题词。

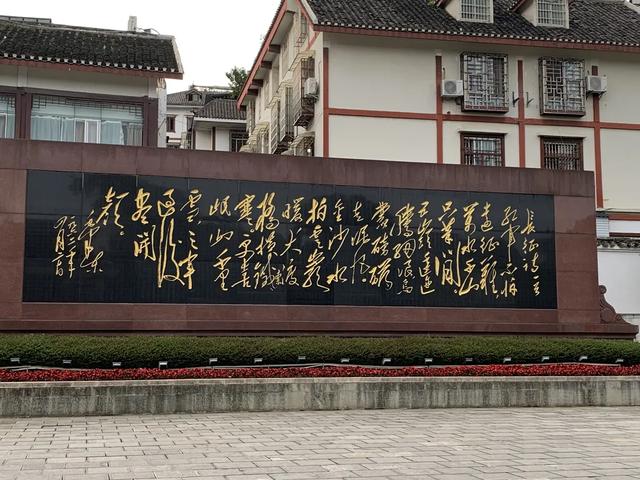

会址区内,有这个长征诗碑:

就在这座二层小楼里,党中央召开了生死攸关的遵义会议。

遵义会议会址原系国民党二十五军第二师师长柏辉章的私邸,是当时遵义城里首屈一指的豪宅。

1935年1月初,中国工农红军长征到达遵义后,中华苏维埃共和国中央革命军事委员会总司部与一局即驻在这幢楼房里。

1月15日至17日,遵义会议(即中共中央政治局扩大会议)在二楼客厅举行。我们去的时候,已经不再开放。

遵义会议是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点,这次会议在红军第五次反围剿失败和长征初期严重受挫的历史关头召开,确立了以毛泽东为代表的新的中央领导集体,在最危急关头,挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命,所以,遵义被称为伟大的“转折之城”。

遵义会议陈列馆

会址旁边,建起了遵义会议陈列馆,陈列馆是对遵义会议前后史实进行专门陈列的纪念性博物馆。陈列馆的展览以红军长征为主线,以遵义会议和四渡赤水为重点,共分为“战略转移开始长征”、“遵义会议伟大转折”、“四渡赤水出奇制胜”、“勇往直前走向胜利”、“红军长征精神永存”五个部分。

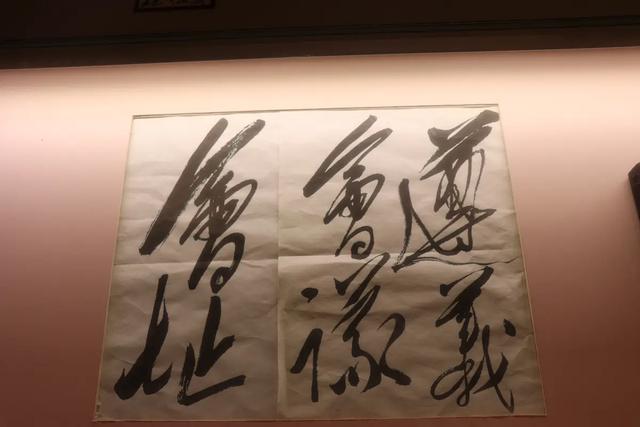

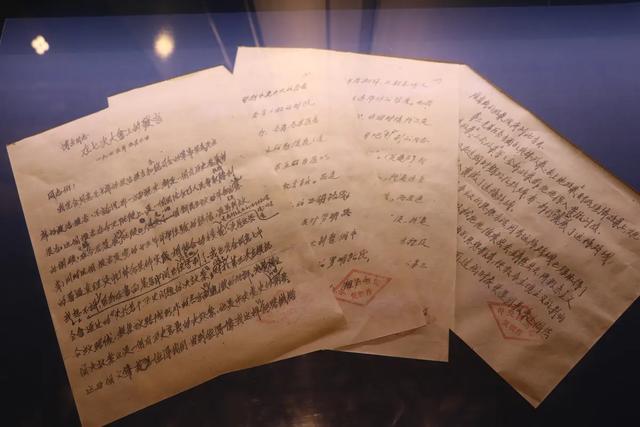

毛泽东手迹:

秦邦宪(博古)的印章和发言稿:

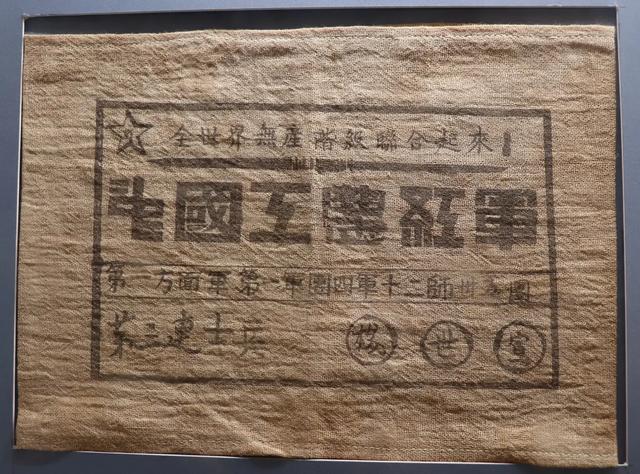

红军战士的臂章:

“藏在账本里的红色诗歌”

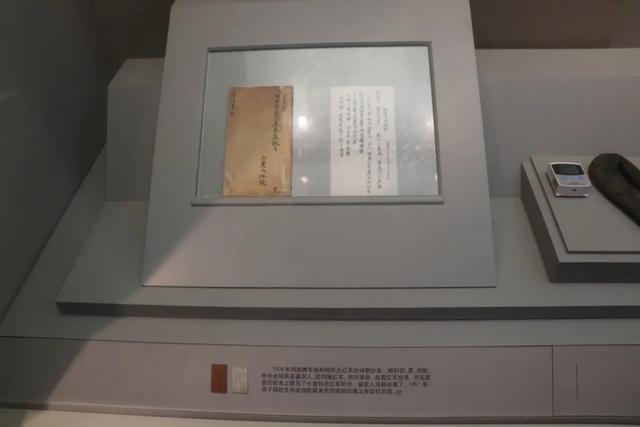

侗族群众杨和钧,在账本里写下七首怀念红军的诗歌,被敌人杀害。

“千里迢遥只为我,中途丧命泪沾襟。革命真传亲遗嘱,永世不忘誓词盟。”这是革命烈士杨和钧稿本中记录的一首诗,描写的是1934年12月,中国工农红军途经黔东南州锦屏县婆洞乡(今启蒙镇)时,杨和钧将受伤的红军王连长救护回家,但后来王连长因隐蔽之处暴露而遭敌人杀害,杨和钧怀着悲痛之情写下诗。

红军使用的货币:

红军长征中使用过的医疗器械:

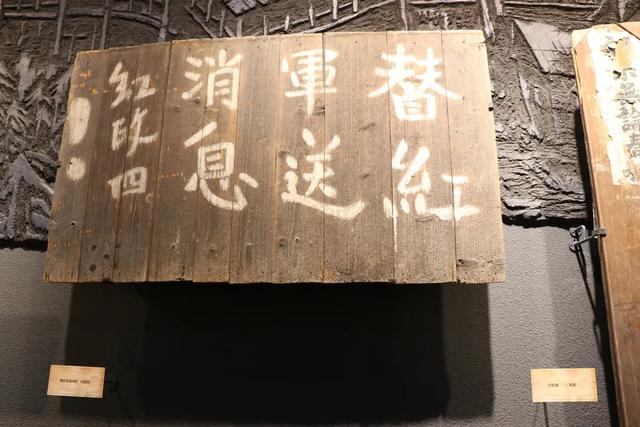

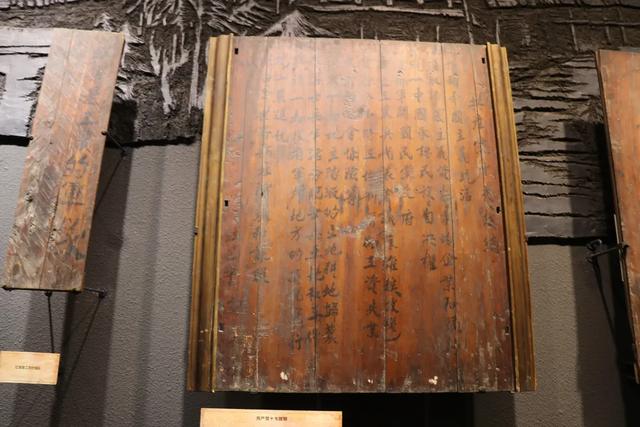

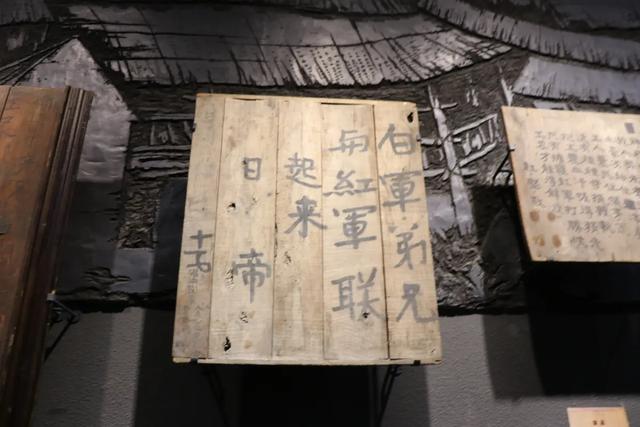

红军长征途中写的标语:

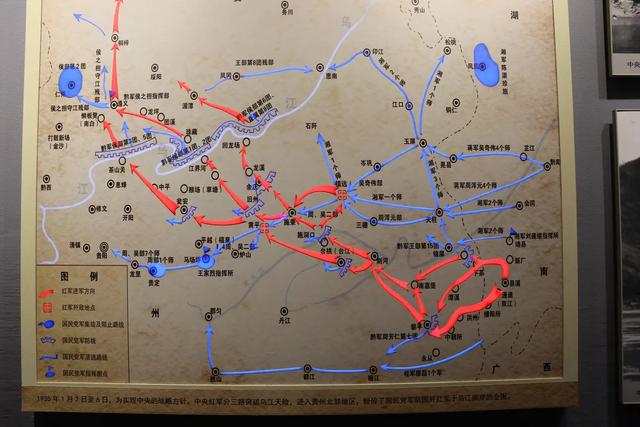

突破乌江示意图:

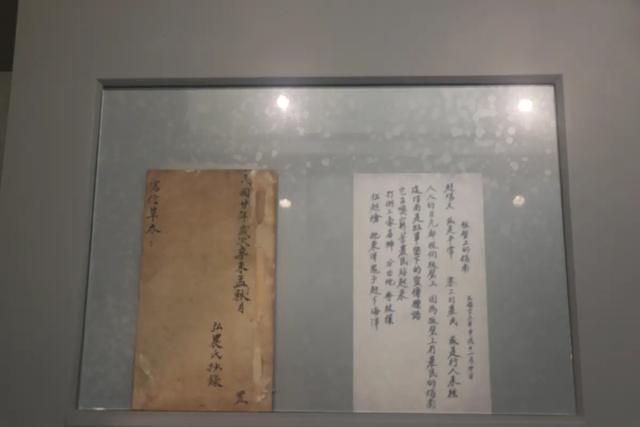

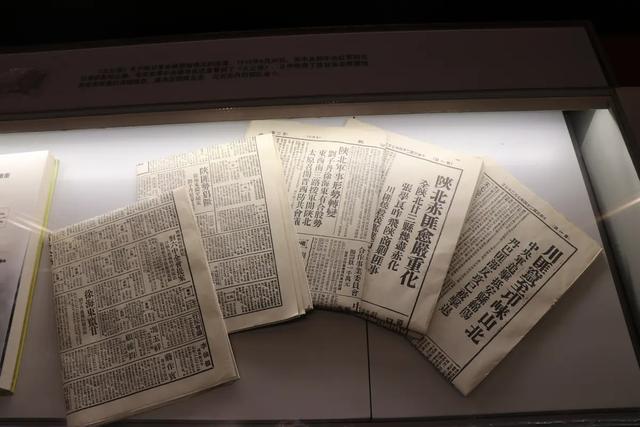

毛泽东看过的《大公报》,最后确定陕北作为长征的落脚地:

周边旧址

会址周边还有很多旧址,这是红军总政治部旧址(期间未开放):

可惜的是,没有机会去毛泽东旧居和遵义博物馆参观。下次经过,一定去拜望。

还没有评论,来说两句吧...