火车缓缓驶入南昌站,窗外赣江宽阔的江面在晨光里铺展开来。车过八一大桥时,我忽然就明白了“襟三江而带五湖”的气魄。家乡河南的黄河是雄浑苍茫的,裹着泥沙奔涌向前,像一条沉默的黄龙;可南昌的赣江不同,它带着南方的水汽,坦荡地穿城而过,江面开阔,水流显得从容不迫。两岸的楼宇沿着江岸生长,一边是繁华的都市天际线,一边是绿意葱茏的洲渚湿地,江水这么一隔,倒让整座城的格局显得格外舒展大气。邻座一位本地大叔看我望着窗外出神,笑着搭话:“你们北方看水是‘势’,我们这儿看水是‘脉’,这味道就不一样了。”

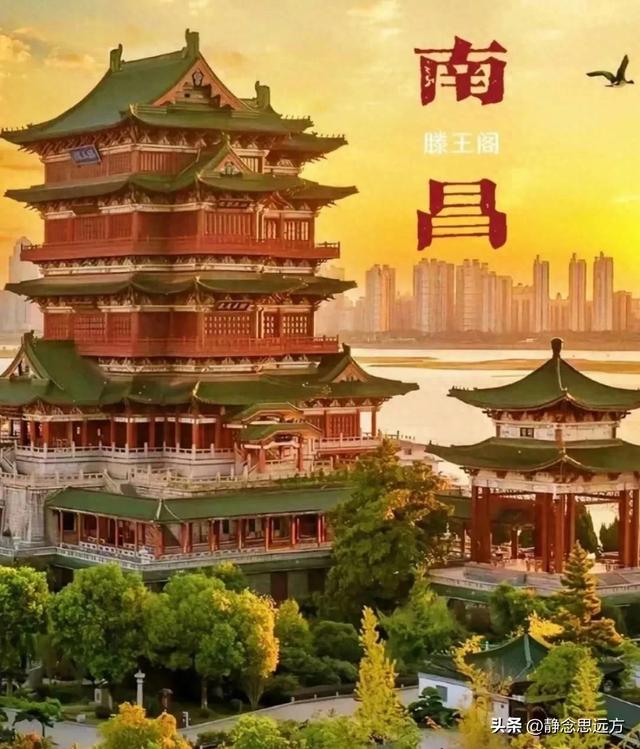

桥头的滕王阁巍然耸立。登阁而上,石阶上常能遇见挎着小篮的妇人,里面装着新鲜的莲蓬、菱角,还有用江边卵石画的小玩意。阁下的回廊里,几张竹桌竹椅磨得油亮,几位老人家正悠闲地喝着茶,茶缸是白瓷的,杯沿隐约可见“为人民服务”的字样。他们的南昌话尾音微扬,像赣江的水波轻轻荡漾。一位老人指着江面说,这滕王阁毁了又建,建了又毁,如今的模样是后来修的,但那股子“落霞与孤鹜齐飞”的气韵,千百年来都在这江风里飘着。“王勃当年写这文章时,也就二十郎当岁,少年意气啊!”老人呷了口茶,眼里有光。

傍晚再到江边,八一大桥和赣江两岸的灯火次第亮起。穿汉服的姑娘们在江滩公园里拍照,晚霞映在她们的笑脸上;小吃摊上飘来瓦罐汤的浓香和炒粉的镬气;不远处,几个年轻人抱着吉他弹唱《南昌起义歌》,歌声混着江轮的汽笛,比家乡庙会的喧闹多了份沉淀的力量。当华灯彻底点亮,两岸的高楼披上霓虹,江心的游船划开金色的水波,赣江仿佛成了一条流动的光河,把这座英雄城映照得既古老又年轻。

绳金塔古朴的砖石透着岁月的痕迹。塔不高,绕着塔基走一圈,发现一个角落里的“锁蛟井”。井水幽幽,据说与赣江相通。塔下的老街上,悬铃木的叶子被风吹得哗哗响,枝桠间也系了不少祈福的红布条,阳光透过枝叶缝隙洒下来,红布条在风里飘舞,像是无数跳动的小火苗。一位头发花白的老先生正给几个孩子讲着许逊真君锁蛟龙的故事,“咱们南昌城,自古就跟水斗,跟蛟龙斗,这塔镇着水患,也镇着人的精气神儿。”他指着不远处的城市,“古时候叫‘洪都’,王勃写《滕王阁序》的地方,也是八一起义第一枪打响的地方,这城里的故事,厚着呢。”

万寿宫烟火缭绕,香客络绎不绝。大殿侧后方有块被摸得光滑温润的“万寿石”。听说闭眼诚心去摸,能感知福气。我也学着旁人闭上眼睛,指尖触到一片沁凉滑腻的石头表面,睁眼一看,那石头纹路奇特,倒像一幅天然的水墨山水。旁边一位正点香的大婶见了,笑着说:“后生,这石头有灵性,摸到什么就是什么缘法,你这像咱南昌的水,看着柔,里头有韧劲儿。”

秋水广场的傍晚是这座城市最生动的时刻。巨大的音乐喷泉随着旋律起舞,水柱直冲云霄,又化作细密的水雾随风飘散,夕阳的金辉穿过水幕,映出道道彩虹。孩子们在水雾里穿梭嬉笑,情侣们依偎在江边长椅。江对岸,古老的滕王阁与现代的摩天轮“南昌之星”隔江相望,历史和当下在这里奇妙地交融。晚风带着水汽拂面,吹散了旅途的疲惫。一位带着孙子看喷泉的老大爷感慨:“以前这一片就是滩涂,现在多好,老百姓晚上有个遛弯看景的好去处。日子嘛,不就是这么一点点变好的。”

离开市区去了趟梅岭。盘山公路蜿蜒向上,车窗外的城市渐渐退后。家乡的山多是黄土丘陵,线条硬朗;梅岭却绿得绵延起伏,竹林深深,溪涧潺潺,空气里都是草木的清甜。站在洗药湖边的观景台远眺,整个南昌城在薄雾中若隐若现,赣江如一条玉带穿城而过,高高低低的建筑星罗棋布,远处的鄱阳湖平原向天际延伸。那一刻,才真正体会到“层峦耸翠,上出重霄;飞阁流丹,下临无地”的意境。

离开那天,飞机爬升时,我忍不住又望向舷窗外。蜿蜒的赣江在夕阳下泛着粼光,将城市温柔地拥在臂弯里,远处青翠的梅岭和浩渺的鄱阳湖勾勒出大地的轮廓。想起在万寿宫听到的一句话:“南昌的魂,一半在英雄血里,一半在烟火气中。”这话在理。就像河南的厚重在黄土麦浪里,而南昌的动人,就在这江水的流淌与街巷的喧腾里,是一种带着水汽和英雄气的、扎扎实实的人间烟火。

还没有评论,来说两句吧...