沙市老辈人嘴里常念叨的“便河”,现在好多年轻人听着都陌生。它不是哪条现存的河,而是一条埋在城市地下的古运河。这条河曾从草市一直通到沙市,南接长江,北连汉水,搁古代是实打实的“黄金水道”,只是上世纪五六十年代因为城市建设,慢慢被填了、断了,成了老沙市人心里的念想。

要说便河的来历,得往五代那会儿数。有学者研究说,这条河是南平国的高季兴、高从诲父子主持开凿的,算下来有一千多年了。为啥要费劲儿开这么条河?那会儿沙市还不是现在的样子,长江主道靠南,离荆州城远, 水路又淤塞得厉害,运个粮食、物资得绕老远。高氏父子在荆州掌权,要守着这块地方,就得把交通弄顺溜。便河一开通,沙市到草市、再到汉水的路就通了,不管是运军粮还是走商船,都方便多了,这才有了后来沙市“小汉口”的热闹。

便河不光是运东西,还养着沙市的烟火气。明清时候,河两岸全是光景。有资料说,那会儿的便河“堤杨垄麦,远近异观”,白天运货的船来来往往,晚上还有船歌、箫鼓声,昼夜不停。沿岸有龙门桥、望江亭这些去处,文人常来这儿喝酒写诗,老百姓也爱在河边逛。茶摊、戏场、西洋镜,啥热闹都有,有点像现在的步行街,只不过交通工具是船。沙市能从一个小渡口变成繁华市镇,便河功不可没——有了这条水路,南来北往的商人都愿意在这儿落脚,商铺、客栈越开越多,到宋代时,沙市的商税比荆州城还高,这在当时可是件了不得的事。

老辈人说,便河的水是活的。它一头连着长江,涨水时能分洪,天旱时又能引水灌溉,周边的稻田、菜地都靠它。河面上架着好几座桥,最有名的是龙门桥,连接着沙市的街巷,人来人往的。那会儿没有自来水,河边常有妇女捣衣、挑水,孩子们在浅滩摸鱼,这些场景现在只能在老照片里看见了。便河就像沙市的血脉,水流动着,城市就活泛着。

为啥后来又把它填了呢?上世纪五十年代,城市要发展,马路要拓宽,盖房子也需要土地。便河的航运功能早就被长江取代了,加上常年没好好疏浚,有的地方淤成了臭水沟。当时觉得填了河能多出不少地方,于是一段段地填,上面盖起了商店、办公楼,成了现在的便河路与便河广场。老一辈人舍不得,但也明白,城市要往前赶,有些东西留不住。

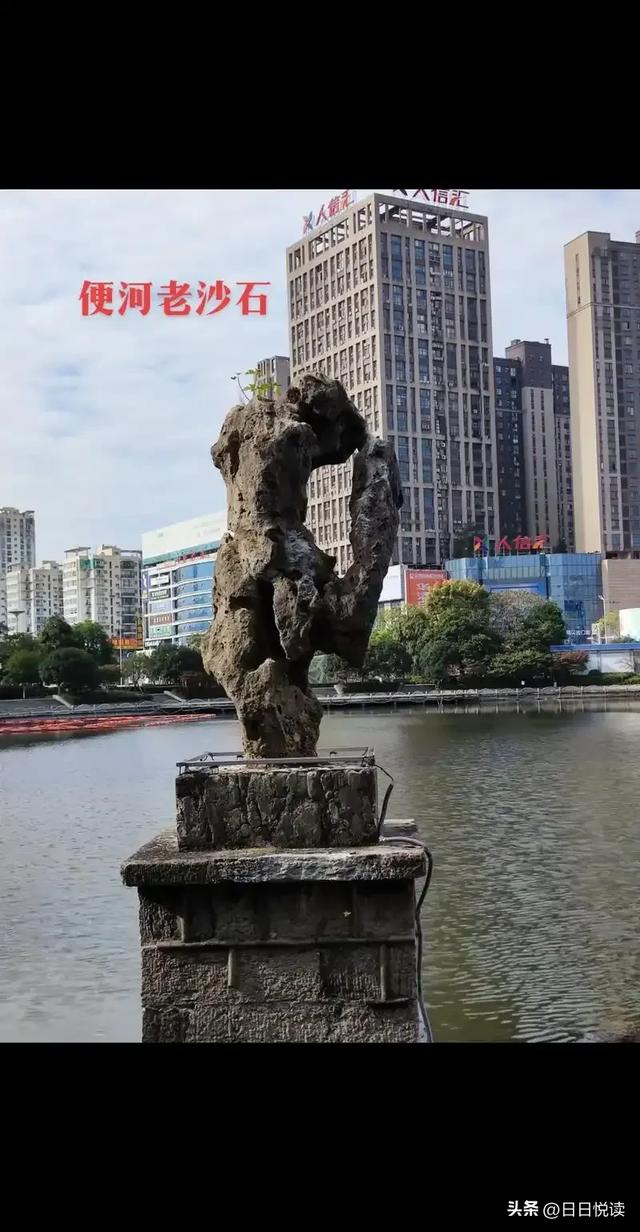

现在走在沙市的便河广场上,脚下就是当年的古运河。路边的老槐树说不定还是那会儿就有的,只是再也看不到船来船往了。偶尔有老人指着某栋楼说“这儿以前是河湾”,年轻人多半听不懂。其实便河没真消失,它变成了城市的一部分,藏在街道的名字里,藏在老辈人的回忆里,也藏在沙市从水路时代走向陆路时代的变迁里。

一条河的兴废,就是一座城的历史。便河当年的热闹,是因为它顺应了那会儿的生活;后来被填埋,也是因为城市有了新的需求。现在的沙市人不用再靠船运货,但偶尔提起便河,眼里还是会发亮——那是属于他们的城市记忆,是刻在骨子里的水韵乡愁。

还没有评论,来说两句吧...