很多年前我就想这生一定要去一次泰山,而且最好是尽早去;如果山东只去一处,那必定是泰山。

学过很多含有“泰”字的成语,“泰山压顶”“鸿毛泰山”“稳如泰山”“泰然自若”“三阳开泰”“否极泰来”“国泰民安”“泰山北斗”,等等,其中“泰”字有重大、平稳、顺利、安宁等含义,看上去都跟泰山的特征有关。中国的大山数不胜数,但被引申出如此丰富含义的,可能只有泰山。泰山于我是神圣的,神奇的,还是神秘的,这是我一直想去朝圣的原因,但我的这次泰山行算是来得很迟了。

我是念叨了很多年才去泰山的。到达泰安是在盛夏的午后,拟去岱庙作些铺垫,第二天早上再爬泰山。我把岱庙理解为泰山的入口,就像过去帝王们去泰山封禅前总要在岱庙作隆重而周密的准备。

古代帝王为什么要纷纷前往泰山封禅?我想起司马相如写的最后一篇文章---《封禅文》,他在劝谏汉武帝封禅时陈述了不少理由。古代帝王为巩固政权,总要强调统治的合理性,宣扬“君权神授”。泰山兀然屹立在华北平原,是离天最近的地方,也是太阳最先照耀的地方,自古被东夷部族赋予“拔地通天”的神性,相传从伏羲、神农氏起历代帝王都要去泰山祭祀。《尚书·舜典》记载,“岁二月,东巡狩,至于岱宗,柴望秩于山川”,即到泰山燔柴祭天,望祭山川。

司马相如认为汉王朝文治武功,武帝雄才大略,国力强盛,且屡现祥瑞,应进行封禅 ,即在泰山之巅筑坛祭天,向上天报告丰功伟绩(是为封);在泰山脚下辟场祭地,祈求国泰民安(是为禅)。司马相如去世后,汉武帝派人到他家取走遗作,八年后,即公元前110年,前往泰山封禅,而且改元“元封”,纪念封禅大典,以后又多次封禅泰山,成为历代帝王中封禅最多的一位。

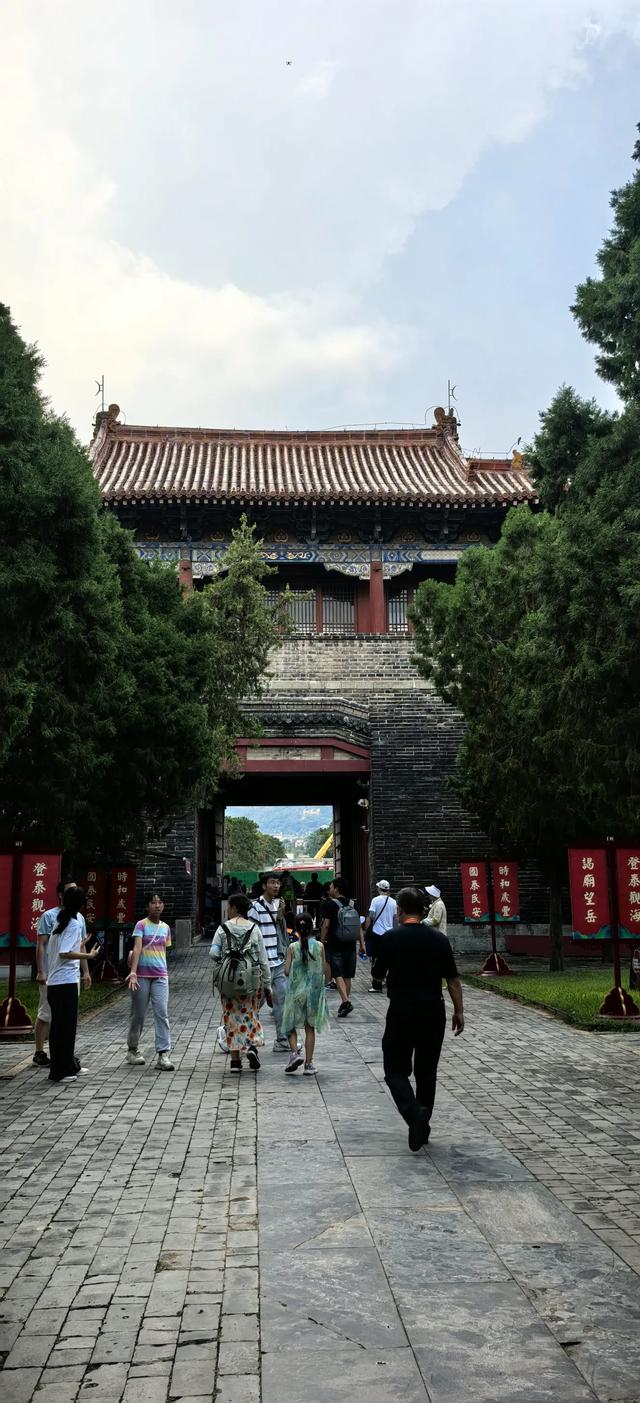

泰山封禅是历代帝王祭祀天地的最高礼仪,封禅前自然要做充分准备,于是就有了岱庙,既是祭祀泰山神的场所,也是帝王的行宫。宋真宗是最后一位封禅泰山的皇帝,曾大规模扩建岱庙,使其成为封禅活动的重要配套建筑。

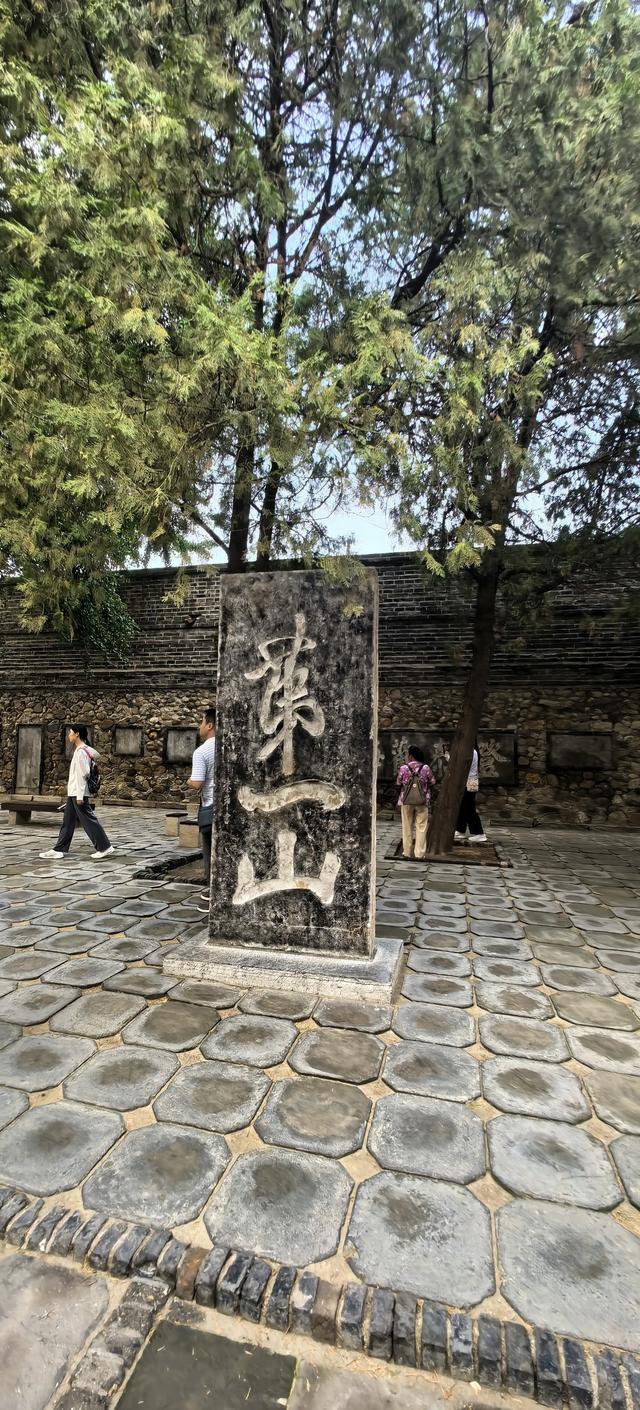

进了岱庙,我若即若离地尾随一支旅游团,蹭些导游讲解。导游带着大家沿着中轴线游览,她说这条中轴线经过泰山入口红门,直通南天门,到达山巅玉皇顶。历代帝王就是走这条路上泰山顶封禅的。

像曲阜孔庙一样,岱庙的修建规制也参照了皇宫体例,特别是主体建筑天贶殿,采用“九五之制”,尽显皇家法度。“天贶”意为“上天赐予”,在宋朝皇帝中,宋真宗功绩不仅不如宋太祖,还签订《澶渊之盟》与辽国妥协,按照惯例他并不具备泰山封禅条件,于是他伪造“天书”降临泰山的祥瑞事件进行封禅,并敕建天贶殿存放“天书”,昭示“天命所归”形象。

为什么宋真宗之后再无帝王封禅泰山?据说是因为他德不配位,有损封禅的神圣性。不过,他封禅时在岱庙和泰山敕建的诸多建筑却成为今天的名胜古迹,为我们走进泰山乃至中国历史留下了方便之门。他敕建的天贶殿,如今与故宫太和店、孔庙大成殿同级,为中国古代三大宫殿式建筑。

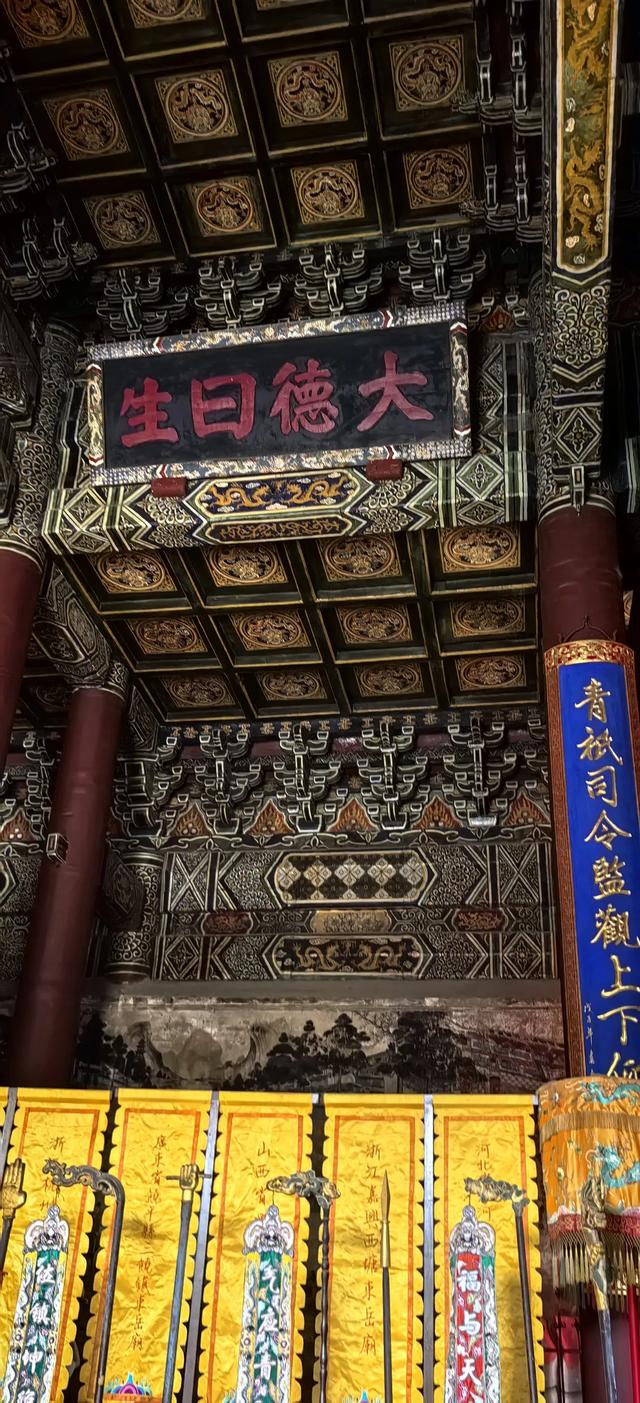

后来的皇帝虽然不再兴师动众地去泰山封禅,但前往祭祀的仍然不少,康熙和乾隆就登过泰山,乾隆曾十次拜山,六次登顶。至今,天贶殿还悬挂着康熙的“配天作镇”匾和乾隆的“大德曰生”匾,与巨幅壁画《泰山神启跸回銮图》相得益彰。壁画描绘泰山神出巡回銮的宏大场面,是中国古代壁画艺术的珍品。

天贶殿供奉的是泰山神,也就是东岳大帝。在济南时,我了解到古人把五岳与四渎神化,并进行祭祀,称为五岳大帝或山神,体现古人对自然山川的敬畏,后来为昭示皇权“受命于天”,达到巩固政权目的,形成五岳制度,以祭祀天地、沟通神灵,逐步演变成地理空间与人间秩序、阴阳五行相结合的信仰体系。作为五岳之首,东岳大帝不仅承担泰山的山神职权,还要掌管人间生死祸福、贵贱寿夭。我记忆中邛崃过去有多处东岳庙,民间流传东岳大帝还要主管善恶轮回、降福消灾,可见其影响已经遍及全国。

历代帝王在封禅期间留下了不少祭祀建筑和大量碑刻。最久远的刻石是李斯的手笔,公元前219年,秦始皇东巡封禅泰山时,他刻下144字“始皇刻辞”;十年后,秦二世东巡封禅泰山,他又在同一块碑的余面刻下78字“二世诏书”。虽然现在只剩下9个半字了,仍无比珍贵。

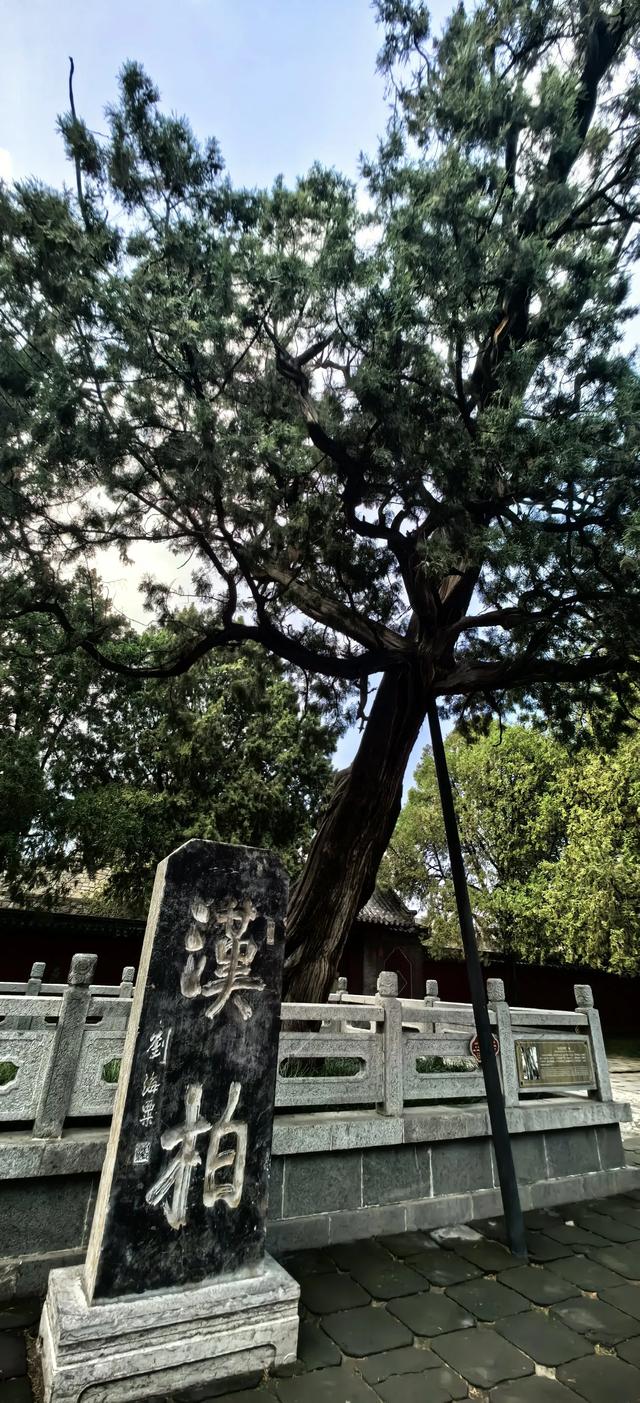

帝王们还喜欢在岱庙种树,炳灵门和延禧门分立中轴线两侧,里面的汉柏和唐槐至今冠盖如云。为避免蹭导游讲解之嫌,我不再跟随旅游团,独自走到古树下,触摸历史的年轮。汉柏园有几株柏树2100多年了,标注是汉武帝手植,站在树下仿佛就可以与他隔空对话。

在唐槐园,有个“唐槐抱子”奇观,植于唐朝的槐树因为空心枯死了,后人在中间种下的树苗已经长成参天大树,被千年树干环抱着。这时节正是槐花盛开的时节,淡黄色花朵像珍珠般点缀在绿荫里。故乡的槐花早在春夏之交就开过了,花朵比这繁硕。我知道槐花有国槐洋槐之别,这些唐朝的槐树自然是国槐了,读过不少古人写的槐花,今天算遇到了故交。

站在一棵棵饱经风霜的古树下,我把自己想像成一棵树,看着一个个帝王从面前走过,走向“五岳独宗”“万代瞻仰”的泰山……

2025年8月3日

还没有评论,来说两句吧...