在乐山大佛与峨眉山双星闪耀的文旅版图上,城市中一条9.9公里的河道正悄然酝酿一场变革。竹公溪,这条贯穿乐山市中区的城市河流,通过“龙游竹溪”工程启动全面升级,目标直指乐山文旅“第三极”。当34个老旧小区外立面焕新、河道清淤工程加速推进时,一场关于城市更新与文旅经济深度融合的试验已拉开帷幕。

于铁成/文

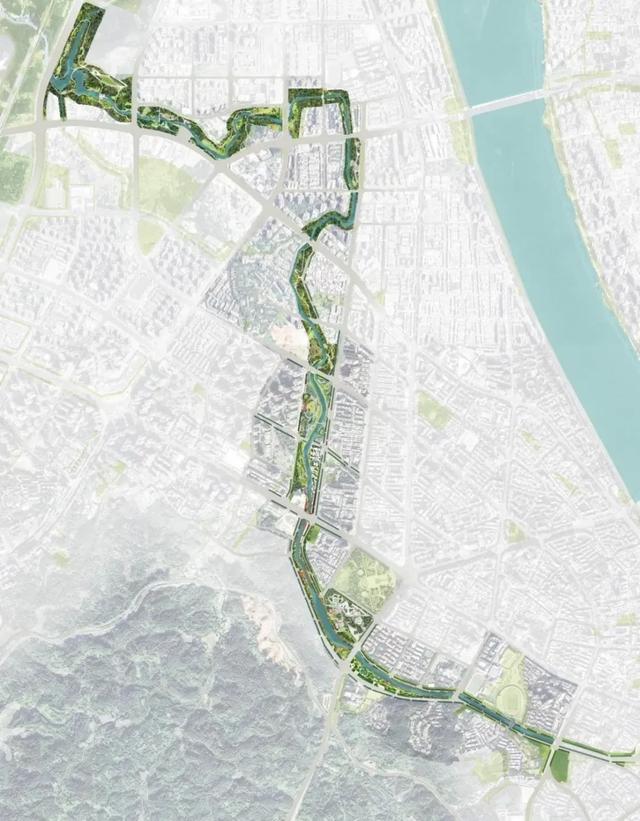

战略落子:9.9公里的价值重塑竹公溪的改造绝非简单的河道美化。规划显示,这条9.9公里水道被划分为三个功能鲜明的段落。

上段自然生态段(瑞祥路—龙游路,3.6KM);中段城市活力段(龙游路—春华路南段,4.6KM);下段历史烟火段(春华路南段—滨江路中段,1.7KM)。

规划图

规划图

在铁成看来,这种差异化定位,暗合了城市河流的复合价值开发逻辑——既保留生态本底,又植入商业活力,同时唤醒历史记忆。而中段作为“核心战场”,率先启动河道清淤、河岸治理与生态修复,目标明确,就是打造能“留住人”的休闲胜地,让市民从“经过”变为“停留”。

“第三极”的野望:重塑乐山文旅格局“乐山文旅第三极”的定位,背后是一场城市能级的博弈。长期以来,乐山旅游呈现“双峰并立”:峨眉山的佛禅文化与乐山大佛的世界遗产吸引全球游客,但主城区缺乏深度体验空间。举个例子,去大理丽江能在城区有耍头,在乐山,城区只有美食街。所以,竹公溪的升级,正是要填补这一空白。

值得注意的是,“第三极”的争夺早有先例。犍为县、夹江县曾凭借嘉阳小火车、罗城古镇、东风堰千佛崖等资源提出打造“乐山旅游第三极”,且均有一定建树。而市中区此次以城市滨水空间为载体,试图通过“市民休闲胜地+文旅增长极”的双重定位,将游客从景区引流至城区,延长消费链条。

在铁成看来,这一战略与乐山全域旅游规划不谋而合:通过“景城融合”破题,将旅游业态从观光向休闲、消费、夜经济延伸。

经济账本:老旧小区改造的溢出效应竹公溪改造的财经逻辑,在老旧小区改造中体现得尤为清晰。

34个老旧小区、67栋建筑沿河“焕新”,改造内容涵盖外立面翻新、排水系统升级、地面黑化等。

这些小区集中于中段“城市活力带”,年底前将完成改造,与河道景观升级同步呈现。

老旧小区改造规划图

此举堪称“一箭双雕”。一方面,提升居民生活环境,增强市民获得感;另一方面,重塑滨河土地价值。整洁的小区界面与高品质河道景观结合,带动周边商业、地产溢价。

类似案例已在多地验证:西安沣河治理拉动两岸文旅产业年收入超40亿元,常德穿紫河修复后带动沿岸商圈开发,实现“生态账”与“经济账”双赢。

效果图

政府加速度:执行力背后的城市雄心竹公溪项目的推进速度,折射出乐山市市中区政府的强执行力:

34个小区改造7月底开工,预计12月全面完成;中段河道治理计划在明年春节前开放。这种效率得益于顶层设计的强力推动。政府主导的高效执行,成为项目从图纸走向现实的核心保障。

效果图

未来图景:水岸经济的想象空间当竹公溪中段在2026年春节开放时,市民将看到这样的场景:“水清岸绿,步道整洁,老人散步、孩子嬉闹、游客打卡……”

但这仅是起点。参照大运河山东段的经验,水岸经济的真正价值在于文化活态转化。台儿庄古城通过40余座文化展馆和非遗展演,让“躺着的历史站起来”。而竹公溪下段“历史烟火段”的规划,正预留了类似的叙事空间。

效果图

更值得期待的是夜游场景的植入。在近期专题会议中,“龙游竹溪夜游”方案已被纳入审议,暗示未来可能通过光影艺术、滨水市集等延伸消费时段。

竹公溪改造工程的启示在于——城市河流不仅是生态廊道,更是驱动文旅消费升级的“黄金水脉”。#分享城市新鲜事##头号创作者激励计划##城市观察员##乐山头条##乐山#

还没有评论,来说两句吧...