乌鲁木齐作为新疆维吾尔自治区的政治、经济、文化中心,位于北天山北麓、准噶尔盆地南缘,深居内陆,是亚欧大陆的中心。也是第二座亚欧大陆桥中国西部桥头堡和我国向西开放的重要门户,全市辖七区一县,总面积1.42万平方千米,城区面积261.88平方千米。

现在乌鲁木齐(Urumqi)的称谓源自准噶尔蒙古语,意为“优美的牧场”或“好大牧场”,这一名称最早由15世纪中叶迁徙至此的和硕特蒙古人命名,反映了当时草原水草丰美的自然景观。

其实,在此之前你或许不知道,如今的新疆还有乌鲁木齐曾经是一片汪洋大海,由曾是镇迪道辖地的古城奇台盛产的硅化木判断,1.8亿年以前,整个新疆还是一片汪洋大海,那时候的人们距离海洋并不遥远。

沧海桑田,物换星移,随着欧亚大陆板块与南亚印度板块的碰撞,地壳的运动、变化,昔日宽阔的海洋变成了屹立苍穹的西部高地——新疆,也就有了我们现在称之乌鲁木齐的地方。

今天我们就沿着历史的脉络,捋一捋乌鲁木齐这个城市的历史变迁,看乌鲁木齐做城市发展的前生后事,了解乌鲁木齐名称的由来。

01 秦汉至南北朝时期——命运多舛的乌鲁木齐

西汉宣帝神爵二年(公元前60年),匈奴日逐王降汉,汉朝始置西域都护府于乌垒城,统辖西域南北道三十六国,汉朝号令自此行于西域。

此后,汉朝大破车师,其地随即分为车师前后部及山北六国。乌鲁木齐当时即为山北六国的劫国、卑陆国所在地。此时,驰骋草原的人还没有习惯建立固定的城池,乌鲁木齐及其周围地区居住着十几个部落的游牧民,史称“十三国之地”。

东汉时期,乌鲁木齐是车师六国的一部分,班超在固守疏勒国十八年时间,乌鲁木齐还只有居民三百二十户。

三国时期山北六国为车师所灭,乌鲁木齐地区属于车师后部,车师后国在此建城,名为淤赖城。当时乌鲁木齐南郊已居住着较多的人群。他们主要从事农业或兼营畜牧业,同时也有了比较发达的制陶、金属加工等手工业。

魏文帝黄初三年(公元222年),乌鲁木齐属魏西域戊己校尉管辖。同时,魏赐车师后部王壹多杂守魏侍中,号大都尉,并颁魏王印。

前凉建兴二十三年(公元335年),西域悉归前凉统治,乌鲁木齐由前凉西胡校尉杨宣管辖。

北魏明元帝神瑞元年(公元414年),柔然可汗大檀自立后,他的势力日渐强大,乌鲁木齐一带改由其统治;

北魏孝文帝太和十一年(公元487年),高车反抗柔然,西迁至车师西北部包括乌鲁木齐一带,这些地区皆受其控制;

宣武帝正始二年(公元505年),高车首领穷奇之子弥俄突被嚈哒国王立为高车王,从此嚈哒王控制了高车,乌鲁木齐亦由其统治;

孝明帝熙平元年(公元516年),柔然大败高车,其王弥俄突被杀,乌鲁木齐又重新被柔然占据。其后弥俄突之弟伊匐还国收复故土,大败柔然军。西魏文帝大统七年(公元541年),高车为柔然汗国所灭,乌鲁木齐又为柔然所统治。高车和柔然百余年的较量中,乌鲁木齐在反反复复的争夺不断易主;

废帝二年(公元553年),突厥取代柔然雄踞漠北,此时突厥木杆可汗继位,准噶尔盆地南部的铁勒诸部悉归其统治。

02 隋唐至宋元时期——朝代更迭下的乌鲁木齐

隋炀帝大业元年(公元605年),铁勒各部落联合反抗突厥的统治,并获得胜利,事后各部落共推契苾部首领歌楞为可汗,居贪汗山北,又以薛延陀部首领乙失钵为也咥小可汗,居燕末山北,当时乌鲁木齐即在契苾、薛延陀部境内;

大业七年(公元611年),西突厥射匮可汗继位以后,以契苾部为首的铁勒诸部臣属于西突厥,乌鲁木齐遂由西突厥统辖。

唐朝统一西域后,贞观十四年(公元640年),设置庭州,辖金满、蒲类、西海、轮台4县,今乌鲁木齐为轮台县。

武周长安二年(公元702年),庭州升为北庭大都护府,乌鲁木齐是重要的驻军和屯垦处所。

唐武宗会昌年间(公元841~846年),回鹘汗国为黠戛斯所灭,部众外迁,其中有一支迁入北庭,并相继占领了庭州及西州(今吐鲁番)一带地方,从此这部分回鹘称西州回鹘,乌鲁木齐属其管辖。

公元 925 年,古和田塞语文书《使河西记》中。记载了当时于阗李氏王朝派往河西沙州等地的使者所见的乌鲁木齐。自此,乌鲁木齐一名称开始在历史上留下印记。

宋徽宗宣和六年(公元1124年),辽王朝贵族耶律大石率部众至西域建立西辽王朝,西州回鹃臣属西辽,北庭(包括乌鲁木齐一带)随之也属西辽。

蒙古太祖四年(公元1209年),西州回鹘主动向蒙古称臣,并从此开始自称畏兀儿,至此乌鲁木齐归属蒙古,属于回鹘五城的统辖范围。

03 明清时期——乌鲁木齐命运的一次转折

明代厄鲁特蒙古(明代称为“瓦剌”)进入天山北路。乌鲁木齐成为厄鲁特蒙古和硕特部的游牧之地。至明末清初,乌鲁木齐先属和硕特部,和硕特东迁之后,成为厄鲁特蒙古准噶尔部的游牧之地。

清军入关后,西指新疆,欲成一统之势,自然与厄鲁特蒙古人发生了碰撞。两个马背民族,在西部草原上展开了一次次激烈角逐和疯狂厮杀。

乾隆二十年(公元1755年),清军平定准噶尔贵族叛乱时,在乌鲁木齐筑土垒,彻底平定准噶尔汗国的叛乱后,这片土地正式纳入清朝的版图。为了加强对边疆地区的统治,驻兵屯田、发展经济成为当务之急。

为巩固平定西部边陲,在统一新疆的进程中,乾隆二十三年(1758年)清军在乌鲁木齐河东岸筑土垒修筑了一座屯城,起名叫作乌鲁木齐(urumqi),这便是乌鲁木齐最早的城郭。次年设乌鲁木齐副都统,管理乌鲁木齐屯田及贸易事务,这座土城规模虽小,周长仅一里五分,高也只有一丈二尺,却是乌鲁木齐建城的开端,宛如一颗种子,在历史的土壤中开始生根发芽。

乾隆二十八年(1763年,为了适应城市发展的需要,乾隆皇帝下令将旧土城向北扩展,扩展后的城池周长达到了五里四分。

乾隆三十年(1765年),竣工之时,乾隆帝将扩建后的城池命名为“迪化”,取“开导教化”之意,隐含巩固边疆统治的政治意图,俗称汉城,又称红庙子;

清光绪十年1884年,新疆建省,这是新疆历史上的一个重要事件,标志着新疆地区的行政管理体制进一步完善。而迪化,因其地理位置优越,处于新疆的中心地带,交通便利,经济相对发达,取代了伊犁成为新疆的首府。使迪化在新疆的政治、经济、文化等方面的地位得到了极大的提升,成为了新疆的核心城市。

清光绪十二年(1886年),迪化直隶州升为迪化府,并设迪化县,为附郭首县。原迪化直隶州所管迪化城乡之户籍、田赋、驿刑、考试及地方一切事宜,概由迪化县经理。

04 中华民国时期——乌鲁木齐动荡时局下的起起伏伏

1913年,新疆督军杨增新将镇迪道尹改为观察使,并同时撤销迪化府,保留迪化县。

1931年,迪化道改称迪化区行政长公署。1935年初,经省政府会议决议成立迪化市政府,并呈报南京国民政府。1938年,国民政府以城市规模和人口等条件不足建市为由未予批准,市政府随即撤销。1940年成立迪化市政府委员会。1943年,改称迪化区行政督察专员公署。1945年,改称迪化区专员公署,同年11月1日,迪化正式设市并成立市政府;

1943年,新疆督办盛世才为示好苏联,曾计划将“迪化”改为“红城”,却在《新疆日报》引发激烈论战:汉族士绅联名上书称“迪化乃乾隆御赐,岂可轻废”,而维吾尔知识分子艾沙•玉素甫在《觉醒》杂志撰文反问:“用汉语‘教化’之名统治多民族地区,与殖民何异?”(《新疆近代史档案汇编》第7卷)。这场争论最终因政局动荡无果而终,却为十年后的更名埋下伏笔。

05 新中国成立后——乌鲁木齐以崭新的姿态重塑发展进程

1949年新中国成立,同年新疆实现了和平解放,迪化市人民政府挂牌成立,确立各民族平等团结的基本国策刻不容缓,人们逐渐认识到“迪化”这个名字在维护民族团结和尊重少数民族方面可能存在潜在问题。

1951年,全国人大代表、新疆民主人士马丕英率先呼吁更换“迪化”之名。这个提议并非孤立呼声,它契合了国家根本政治理念的转折方向——我们要坚决告别一切民族歧视的陈迹,以崭新的姿态投入民族关系重塑的历史进程。

1954年2月1日,中央人民政府政务院颁布《关于处理带有歧视或侮辱少数民族性质的称谓、地名、碑碣、匾联的指示》,为消除旧名称中的文化歧视色彩,加强民族团结,“迪化”这一可能引发“教化”歧义的城市名称被弃用,重新恢复为乌鲁木齐,沿用蒙古语原义。

2008年乌鲁木齐市博物馆策展人李翔在《西域研究》披露,馆藏清代“迪化城”地图与元代《经世大典》记载的“委鲁母”驿站(即乌鲁木齐古称)直线距离仅3公里,证明更名不是断裂而是历史层累的再现;魏长洪先生说“urumqi”一词最早见于顾炎武的《天下郡国利病书》,译作“委鲁母”。傅恒等所著的《西域同文志》、王初桐著的《西域尔雅》及徐松著的《西域水道记》当中均把乌鲁木齐译作“格斗”;《新疆图志•古迹志》则说“乌鲁木齐”意为“好大围场”之意。当时的乌鲁木齐并非专指一座城池,而是因为乌鲁木齐河将其作为一个地区的名称。

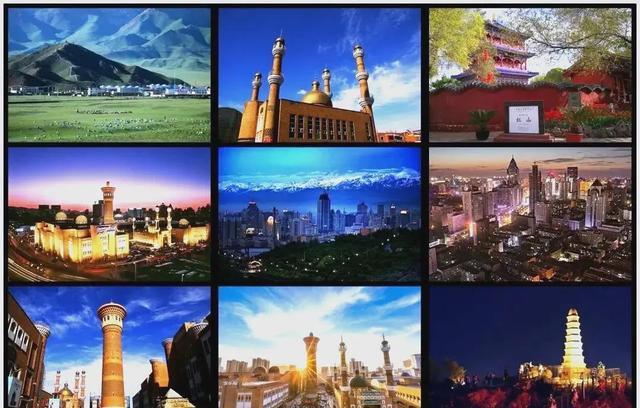

而今已成高地的乌鲁木齐作为一个多民族聚居的城市,不仅是一座混血之城、融合之城,更是东西方经济文化的交汇点,中原与西域经济文化的融合地,其自古以来,便是沟通东西商贸的一个重要枢纽,被誉为“亚心之都”,其地名中融合了蒙古语、维吾尔语、汉语等多民族语言特色,已经成为了多民族文化交流与融合的生动见证。

还没有评论,来说两句吧...