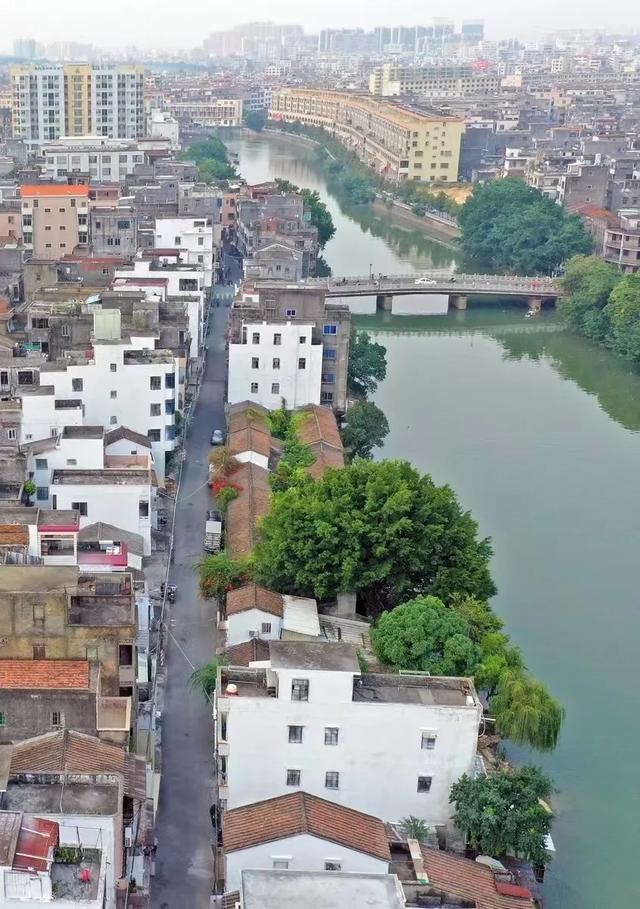

漠阳江畔的阳江老街区,热闹与忙碌从清晨持续到深夜。这里是阳江的繁华之地,各种老字号商铺、食肆琳琅满目,以太傅路、河堤路为骨架,向南北方向延伸排布,又以南恩路为轴,向东西方向渗入坊巷。每逢端午、中秋、春节等传统节日,这一带更是市民游客“打卡”的热门之地,扒龙舟、逛庙会、尝美食……热闹在纵横交错的老巷中氤氲,一直蔓延到西濑河道穿梭的游船上。

漫步其中,骑楼建筑群独具特色,皆为狭开间、长进深、低层高,中间设天井。这样的建筑格局,源于百年前“前店后仓”的功能性布局,“阳江厅广州会馆”“和昌店”“会德店”等闻名阳江城的老字号商铺旧址,在时代变迁中几易其手,依然延续着商业基因,至今仍是阳江城里的“旺铺”,财源广进,客似云来。

岁月不语,唯石能言。这些融贯中西、美轮美奂的老建筑历经岁月洗礼,依旧活跃在人们的三餐四季中,与现实的热闹繁华相融,却又仿佛孑然独立,诉说着先民依水而兴的创富故事。

『富』从何来?

漠水流淌千年脉 商帆借力万里风

财富故事

常常要从“老天爷赏饭吃”开始讲起

河堤路、太傅路、南恩路

一带“沿江旺地”

手牵大河,背靠大陆

面朝大海

漠阳江水系叶脉状的航道网

如跳动的脉搏

为这片土地源源不断地输送着蓬勃的生命力

商贸在这里聚集

在这里繁荣

可以说是水到渠成

漠阳江发源于云雾山脉,是贯穿整片漠阳大地的天然动脉,三面环山,一面朝海,自古便是阳江内河与海上贸易的黄金水道。早在秦汉时期,阳江已处在海上丝绸之路的通道上。

唐宋时期,阳江港运体系已经相当成熟。北宋地理著作《新编舆地纪胜》称恩州(州治在阳江)“海舶所经,当五州之要路”,《舆地纪胜》则称这里“为二广之名邦,据七州之要地”。江海交会的地理优势,使阳江成为天然中转枢纽。

如今,说起阳江港,人们首先想到的是海陵湾日夜轮转,犹如“集装箱森林”的现代深水良港。很多人不知道的是,城区石觉头一带,曾经也有个依托漠阳江河运而兴的“阳江港”。

民国14年版《阳江志》记载:清代,阳江曾有134个渡口,其中一个就位于漠阳江下游的石觉头。石觉头地处漠阳江下游,阳江港货物溯漠阳江北上,可通达阳春,转陆路至云浮、新兴,最终连通西江航道抵广佛,形成“江—陆—海”贸易链;航道经北津港可进入海路,直抵徐闻、番禺等广东沿海大港。水运货物多,还催生了一个被称为“担仔”“估俚”的群体,他们多是城里生活贫苦的居民,常年在漠阳江边讨生活,用一条竹杠、两条麻绳为商旅担托行李、搬运货物,赚取微薄的生活费。

这个紧挨着阳江城的河运港口,在陆路交通尚不发达的年代,犹如一个锚定的圆心,向更广阔的世界和市场延伸出一条条犹如水上银线的航道,为这座漠水之滨的城市带来源源不断的财富。

- 运载着货物的商船从广州等城市沿水路航行数日便可抵达阳江,在此补充淡水、物料、食物等必需品;同时,装载阳江窑烧制的瓷器,从石觉头出发,经北津港“放洋”至海外。明末清初,大批商人汇聚于此,设肆经商,石觉头一带曾呈现“十里长街市井连”的盛况,正所谓货如轮转,商贾辐辏,廛市云集。清代阳江海关机构也设于此。

阳江诗人、文史研究者陈计会通过梳理历史和实地考察,还原阳江在宋代作为岭南海丝重镇的光辉历史,其中便提到:石觉头一带曾有“小苏州”之称。

清朝阳江县官庄大中有《江城竹枝词》:

江干如钵塔光浮,碧树红云水上楼。

暇日荡舟乡思动,居人争说小苏州。

苏州自古就是江南繁华富庶之地,诗人以“小苏州”誉之,可以想象阳江商贸繁荣景象。

老天爷赏饭

如何接住这“泼天的富贵”?

数百年前

精明的阳江人便开始思考这个问题了

阳江文史学者陈慎光认为

本邑先民在天时地利背后

筑起坚固海防

拼起了财富故事中“人和”这最后一块拼图

阳江海湾要隘众多,山海寇并列为患,历史上是海防重地,早在唐代已于此置清海军。民国《阳江志》载:“唐天宝元年(742)春正月,置岭南五府经略使,绥靖夷僚,统经略、清海二军。清海军,在恩州城内,兵二千人。”宋元亦驻兵守御。为了防御海上倭寇和海盗的侵扰,明朝在沿海地区建立了许多卫、所,并设备倭官员。到了明朝,阳江已经形成了东有海朗城、北津城,中有阳江城,西南有双鱼城,北面有春州的海防格局,在抗击倭寇、海盗、山贼中起到了重要作用,同时为商贸活动保驾护航。

“用现在的话来说,这就是创造了一个良好的营商环境。”陈慎光说。

谁在这里创业?

商脉百年贯南北 十里长街市井连

南恩路、太傅路、龙津路交会处,形成了一个车水马龙的十字路口,“老阳江”称之为“十字路”。十字路口附近有食肆、百货、日杂、土产、五金、食品、烟酒等商店,还有中西药店、糕饼店等。从“十字路口”拐进太傅路,沿老街一路探寻,一栋栋融合中西特色的老建筑,一砖一瓦砌出阳江完整清晰的商业发展脉络。

阳江民间收藏家陈泽满,在附近的渔洲路经营着一家博物馆,生于斯长于斯的他,闲暇时间最喜欢做的,便是漫步在这些老街区,细细聆听沿街老建筑的历史回音。

“这里是‘阳江厅广州会馆’旧址,2011年,药房老板装修的时候,发现了三块石碑,上面写着‘阳江厅广州会馆碑记’和商户‘芳名谱’。”陈泽满指着太傅路骑楼街25号一栋老建筑介绍,明清时期,得益于内河与海上交通的便利,各地商人汇聚在这一带,他们在周边沿街开设商行,沿着漠阳江形成了多条连贯的商业街。“把生意做得最大的是广府商人,广州会馆就是他们的组织,把这群人凝聚起来,异乡经商,抱团取暖。”陈泽满说。

“广州会馆”旧址

石碑的存在,为后人临摹出了广府人以“河堤—太傅路”为核心,借助发达的水运,编织出的商业网。阳江楹联名家康斯馨曾对碑文进行鉴定和注译,经考证,广州会馆设立于清同治十年(1871),碑记描述,阳江地理位置重要,是南路沿海的重要商埠,古时已十分繁华,吸引众多外埠商家前来做生意。

早在乾隆年间,已有广府人,包括中山、南海、番禺、顺德、新会等地商人,到阳江开铺做生意。广州会馆石碑上的商家“芳名谱”,超过100家,分别经营绸布、酒米、药材、烟丝、五金、木材等各种南北行业。这些店铺大多集中在太傅路、渔洲路等“十二街”,太傅路街区成为当时阳江城著名的南北商行聚集地,其商铺规模之大、渠道之多,皆是当时阳江商界的“执牛耳者”。

“广府人开的商号,首屈一指的就是会德。”沿着太傅路向北而行,陈泽满停在太傅路88号一家商铺前。这里便是在商海兴衰交替近300年的老字号——“会德店”的旧址。据介绍,“会德店”在乾隆年间由佛山郭姓商人开设,经营油糖、京果、海味,以批发为主。这些大商号不仅坐贾,还行商四方,他们与全国各大城市均有联系网,远赴天津、汉口、青岛、上海等地大量进货,产品在阳江、阳春等地销售,同时收购阳江大米、海味、黄麻等土产远销外地。

“会德”旧址

广府人生意做得大,最重要的是他们有一条承上连下的经营渠道,业界称为“上联下挂”,如上联汉口、广州、佛山、香港;横联阳春、高州、电白;下挂县内各圩镇。

这种经营模式,广府商人曹月波就做得风生水起。

曹月波是南海人,十多岁时,在佛山南北行颠勺做“火头”。半大的小伙,不愿意囿于厨房的柴米油盐,一路打拼成为业务员,积累了一定资本之后与同乡一路西行,来到阳江“掘金”。在阳江七闸(现太傅路、兴仁路一带)开设“和昌”南北行商店。“和昌”商店所销售的商品,货源多来自香港的南北行和广州、佛山的副食纸料等厂店,他们经常从香港以百多吨位的风帆船运货,直运至店后面的码头卸货。“和昌”的生意一度做得很大,在20世纪30年代的前十多年间,是阳江头号大商店,后来因日寇侵入被两度洗劫而转向式微。

“和昌”旧址

陈泽满介绍,曹月波是个乐善好施的人,在阳江经商期间做了很多好事,常常自掏腰包扶贫济困,店里常备急救药品,免费送给有需要的人,颇受当地人尊重。“和昌”倒闭后,他离开阳江的时候,还有群众赠联:

鼍邑耕耘几十秋,民众咸沾硕德;

别井奔波卅余载,凯旋两袖清风。

与“风风火火闯九州”的广府商人不同,这个时期阳江本土商人依然有深厚的“土地情结”,把土地视为身份和信誉的根基,商业资本与土地资本形成紧密的循环:收了地租投入商业,商业利润又回流购置田产。这种“以地养商,以商置地”的经营模式,使得他们较少向外地拓展,商业活动多局限于本土,经营品类也以地方特产为主,包括油糖、米酒、水产品、药材等日常消费品,以及绸布、成衣、建材等生活用品,多采取零售形式。

“这个时候,阳江人生意做得不如广府人大,但也有很多拿得出手的手工制品,例如木屐。”陈慎光说,木屐是一种用木头做底的鞋子,清末民初,阳江木屐通过江门等地,经港澳转销,风靡新加坡、菲律宾、印尼等东南亚国家。

阳江民俗学者冯峥曾在《漆木屐》一文中,考究过阳江木屐在清末民初的出口盛况。据悉,当时阳江城里做木屐出口生意的主要有“正栈店”和“长利店”,各有固定油漆工人五六十人,向农村的木屐作坊收购“白坯屐”,然后由油漆工人在木屐表面涂上大漆,并绘以彩图,更显美观大方,被称为“漆花木屐”。那时专门走阳江——香港航线的有刘盛、林辅三、刘显三、关来、关定礼、阮辅均、阮辅年等的7艘运输船,每艘船载重两三千担(每担50公斤)。这7艘船,10天一个航次,其出口数量可想而知。

阳江本土商人真正崛起,并开始站在历史舞台的聚光灯下,有一个关键节点——阳江县商会成立。清光绪三十四年(1908),随着生意越做越大,一批具有开拓意识的本土商人开始突破传统经营模式的局限,积极谋求在当地市场中的话语权。他们与广府商人携手,在太傅路太傅庙创办了阳江县商会。

“跟以往的商会组织相比,阳江县商会不再由广府商人独揽,本土商贾同样在其中扮演着关键角色。”陈慎光指出,“如谭香甫、吴达波等阳江籍商人皆在商会中出任理事要职。”据其介绍,该商会通过组织化的运作,为近代阳江商贸发展至少做了三件有益的大事:其一,组建了一支约40人的商民巡查队,分驻在商业繁荣之地,日夜巡逻,保护商旅;其二,完善了原太傅街一闸至七闸、旦场街、珠里街、渔洲街、麒麟街、大埠头等十二街的消防设施;其三,凝聚商界善心人士,在河堤路“醉月酒楼”创办“广爱善堂”,开展赠医施药、赈济贫民、兴办学堂等慈善事业。

商贸何以塑造一座城?

仁商义贾播美名 商道传承行久远

清代,阳江的商业渐臻繁盛,阳江城既是区域性的贸易中心,又是珠三角与粤西地区贸易通道的中转,也是对外贸易的一个口岸。《阳江县商业志》记载,旧阳江城有城厢和城坊之分,城内称坊,城外称厢。“那个时候,阳江城外可比城内繁荣。”陈慎光说,城内为衙署所在地和居民区,酒馆饭店多设在城内,城外因为濒临航运条件优越的漠阳江,水上交通便利,许多商品在这里交换转运,逐步成为城区主要的商业区,大的行业、大的商店多在这一带。

鼎盛时期,漠阳江沿岸形成多条南北走向的商业街,“自十二街到坊巷,大小店铺‘连门俱是’”。辛亥革命后,阳江拆除旧城墙,扩建南恩、太傅、渔洲、龙津等马路,修筑河堤。这个时期,沿街大小商铺鳞次栉比,茶楼、酒馆、客店数十家,行业数十个,这一带是当时盛极一时的骑楼商业街。

春江水暖鸭先知,百业兴旺,市井中总能最先寻到端倪。

民国时期,阳江城已有数个红极一时的酒店,这些酒店大多集中在南恩路、河堤路街区,个个都有自己的招牌,是当时最时髦的去处,觥筹交错间,折射老阳江的繁华。河堤路上的江城酒楼,常邀请省港名伶前来表演助兴,不收特别茶位费,招徕众多的客商。出了江城酒楼,沿着河堤路继续走,便是醉月楼,这里“车房、马房、货仓,至于水厕、浴室、电灯、风扇、靡不具备”,常年座无虚席。南恩路上的南强酒店,则有6间铺面,楼高四层,200多个餐位,在餐饮江湖上获得“楼层精舍,厅房雅洁”的赞誉。尤其难得的是,这些酒楼食肆,不仅提供美食、娱乐,还四处悬挂诗词、楹联以及美术作品,供客人品鉴。“这个饮食文化一直延续到了现在,尽显阳江‘诗词之乡’‘楹联之市’的风骨。”陈慎光说。

商贸活动

同样对阳江城市的轮廓

产生着深刻的影响

一条条窄而密的街巷

与主干道构成“鱼骨状”的路桥体系

连接着码头、商铺和居民区

构筑起近现代阳江鲜活的商业图谱

得益于航运繁荣兴盛,阳江有历史悠久的造船业,据2000年版《阳江县志》记载,唐代,恩州已能建造较大的运输船和渔船;到了明代,阳江已是广东有名的造船中心之一;清代,阳江县的造船业有较大的发展,县城的船坞由西濑洲头扩展至下濑、洲尾。沿江密布的造船厂、船坞和手工作坊,带动了完整的造船产业链——从打铁、制绳到渔网编织、船篷制作等十余种配套行业。专业化的分工催生了阳江城以行业命名的特色街巷,如:卖油巷、豆腐巷、芽菜巷、甜酒巷、织篷巷、金玉巷、打铁巷、厘戥巷、㓥鸭巷等。

“随着时代变迁,城市扩容,阳江城骨架不断拉伸和扩张,高速公路、高铁等现代交通网络发展,阳江的商业重心逐渐沿着东风路主干道向东部延伸拓展。然而回溯河运鼎盛时期,真正的商贸繁华还要看河堤路、渔洲路和太傅路一带。”陈慎光介绍道。

相同行业的店铺往往聚集在同一街市,如太傅路多是京果、海味、布帛、珍玩;河堤路是旅店饭馆与小食品商贩摆卖场所,南恩路西段则是漆器手工业作坊“一条街”。民国时期,龙津路、马洲、河堤、埠尾一带,聚集了30多间木器店和杉木铺,从业人员众多,防虫、风干等杉木加工工序从早忙到晚。这里接近漠阳江,运输方便,大批建筑木材和木器家具源源不断地运往江门、开平、台山、香港等地。“这个时候,正逢五邑侨乡大兴修碉楼建设,大部分杉木、竹子等建筑材料都是从我们这里运过去的。”陈慎光说。

拆城墙建马路后,河堤路一带水陆交通便利的地方,还自然形成了多处定时、定期的农产品交易市场,其中沿江一带主要售卖稻谷、生猪、山草、竹木、石灰、砖瓦等,称为草市。河堤谷埠为船运稻谷集中上市的地方,每天上市量少则几百石,量多可达过千石;县城环城南路豆腐巷口至华濠涌路段,是出售农副产品主的“菜市”。 由于其每晨成市,末午即散,又被称为“朝市”。

沿着太傅路一路向北,行至“卖油巷”附近,一栋中西合璧的骑楼格外引人注目。

“广东省银行阳江办事处”旧址

“这里曾是阳江最早设立的银行所在地,见证了本土近代金融业的萌芽。”陈泽满介绍道。随着商业贸易和手工业的蓬勃发展,阳江金融业应运而生,从这座建筑的气派格局中,仍可窥见当年的繁华盛景。据《阳江市金融志》记载,民国26年(1937),广东省银行阳江办事处在此成立,开创了阳江近现代金融业的先河。该办事处机构设置完备,下设文书、发行、会计、出纳、业务五个职能部门,并设有专门的金库。当时银行经营范围已相当广泛,涵盖代理发行钞票、汇兑结算、机关团体存款、商业贷款以及居民储蓄等多元化业务,为阳江经济发展提供了重要的金融支持。

时光荏苒,百年风云激荡,阳江城里仁商义贾的故事,依然在历史深处闪着光。从明清的商帮到现代企业家,商脉绵延下来的,有开风气之先的冒险、实干精神,也有惠泽桑梓、扶危济困的商道仁心。且看阳江刀剪行销全球、各类海产品漂洋过海,正是恪守商道得来的福报。水道千年,商道永续,从漠阳江边的古渡头,到联通全球的集装箱码头,阳江人的商贸基因在时代的潮起潮涌中完成一场又一场的接力。

说明:文中除引用历史文献外,还参考了《阳江文史》系列书刊。

还没有评论,来说两句吧...