50多年前去的曲阜,我想着是1973年的秋天,但我小妹记得清楚,她说是一九七四年,还写了一篇回忆录,那是我们第一次远行,回来的路上又出了车祸,惊心动魄,所以记忆犹新。

第一次远游

1974年初夏,根据当时运动形势的需要,有条件的单位积极组织员工到曲阜参观三孔,即孔府孔庙孔林。

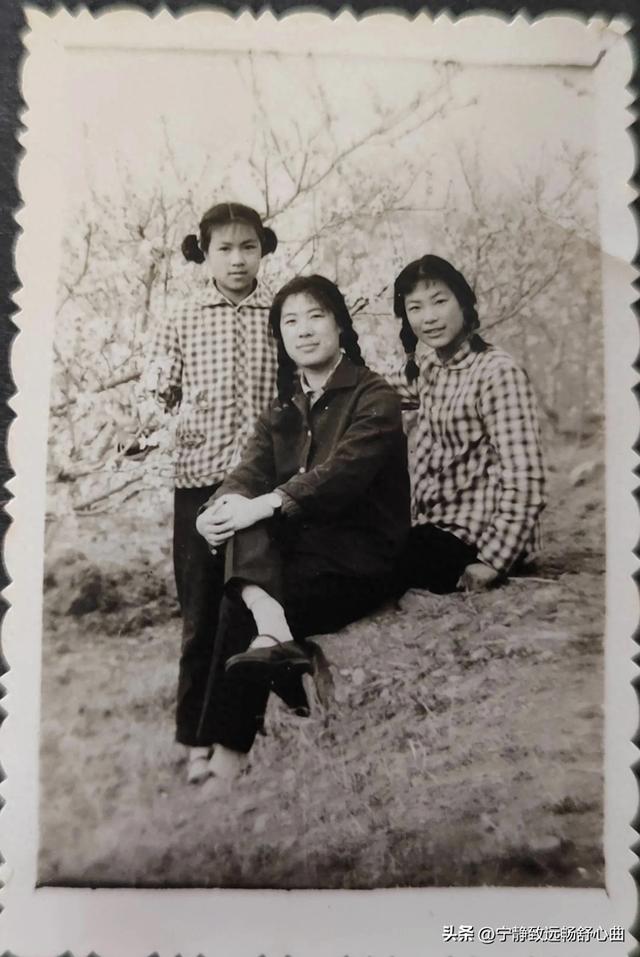

二姐所在的单位也组织职工到曲阜去参观。单位租了一辆大卡车,许多职工都带着家属和孩子,二姐便通知在麦假期间的三姐和我也随同前往,当晚三姐便骑车带我骑行二十多里路去了二姐单位。第二天早上天还未亮,我就被姐姐拉起来,睡眼惺忪地被连托带拽得爬上了大卡车。哦,原来我们坐的这是一辆没有座位的解放牌敞篷货车,我们只能坐在车厢地板上或是靠车帮站着。有心数的人有的带着小板凳,有的带着马扎,而我们姐妹仨准备仓促,我当时只有十岁半,三姐也才十五岁,二姐也是第一次出远门根本就不知道要准备什么,所以我们姐妹仨什么也没带,就找了个靠车厢边的地方坐下了。

那时根本就没有安全意识,当时虽然条件简陋,但是大家的情绪却非常高涨,开始我们和大家互相不熟悉,后来走着走着红彤彤的太阳出来了,三姐喊“快看太阳!”大家便站起来靠着车帮看着太阳从地平线上冉冉升起,听着飒飒的风声从耳边吹过,再也压抑不住兴奋的心情,大家你一言我一语地一同交流起来,一路上又说又唱的,歌声笑声不绝于耳。 虽然麦子已经割完,田野光秃秃的一片,除了路边稀稀拉拉的杨树并无什么景色可看,但就是汽车的颠簸,也会引来一阵尖叫声和笑闹声。

三百华里的路程,要是现在的高速公路一个半小时就到了。可那时是沙子路,而且还上坡下坡的,所以我们的车跑了五个多小时,大约在九点多钟,终于来到了曲阜。

首先映入眼帘的是高大雄壮的石门——我们来到了孔庙。随着一道道石门的进入,里面古木参天,那高大粗壮的松柏,感觉我们好几个孩子都搂抱不过来。虽然艳阳高照,可是在里面我们却没有暑热感,反而是一种庄严肃穆的崇拜感由然而生。看到其他孩子爬上了那块巨大的龟驮碑,我也骑上了龟脖子;来到杏坛,想像“克己复礼”的言论就是在这儿提出来的吧?大成殿的建筑好雄伟啊!隔壁就是孔府,高大的门楣两侧石狮子张牙咧嘴的,里面亭台楼阁,红砖青瓦,雕梁画栋,翘檐回廊,真是感觉眼睛不够使的。古代皇帝过的也就是这样的生活吧?记得孔林较远,我们还是开车进去的,里面特别大,各种树木特别多,我们开车走了好长时间。嗯,太豪华了!占这么多地,这肯定是大地主呀!虽然我只是跟着来玩的,虽然我还没弄明白两个相隔两千多年的人是怎么搞到一起的,但也得把思想调整到符合当时的形势。

我们一行人又看又玩的,往回返时太阳都要落山了。爬上车,大家仍然意犹未尽,加之一起玩了一天,大家都熟络了,所以都叽叽喳喳地互相分享着感叹着讨论着一天的所见所闻,看到的人文景色。走着走着天就黑了,大人们就催着我们这些孩子快点打个盹,可是对于我们这些鲜少出门的孩子来讲,哪里有睡觉的心思,仍然是笑着闹着地玩。天越来越黑了,外面的庄稼地也影影绰绰的,车厢里终于渐渐地安静下来。

不知走了多长时间,我迷迷糊糊左摇右摆地感觉到有凉凉的水滴打在脸上和头上。

“下雨啦,下雨啦!”听到喊叫声我清醒过来,正不知如何是好时,车子停了,身材魁梧的驾驶员到车厢边上找出篷布,给敞车搭了篷布,这下淋不着了。有了棚布的遮挡就趴在车厢边上被风鼓起的缝隙处往外看。我困得不想说话,就继续随着汽车的颠簸东倒西歪地打盹。

那时还没有柏油路,除了沙子路就是窄窄的土路,若是长时间下雨泡透了就泥泞难行,而刚下雨时路上面是一层薄薄的稀泥,而稀泥下边的路面还硬硬的,特别油滑,所以驾驶员开得很慢。随着车子慢慢地颠簸油油地打滑,车屁股左摇右拽的,我和大家一样困意全无,车厢里没有了喧嚣声,大家的心都从胸腔提到了嗓子眼里。会不会翻车啊?——虽然这个念头在心里打转,虽然无比担心,但是错话是不敢说的!一时间,车蓬里静谧得可怕,只听到汽车发动机的轰鸣声和车轮与湿滑的地面摩擦发出的“嘶嘶”声,而终于随着车子向右侧慢慢转弯,车里人的重心都向右侧倾斜,继而人都滑向右侧,而我当时就是坐在车厢最右侧的!一时间惊叫声、哭喊声乱糟糟地响成一片!车子不动了,而我却感觉被压在了最下面,所有的人都在乱糟糟地往外爬去……我不知道发生了什么事情,只是在这种惊恐的氛围中也感觉到害怕。

“翻车啦!翻车啦!”

在一片嘈杂的喊叫声中,几束手电筒的光亮在黑暗中乱晃,我听到了三姐尖锐的哭喊声“晓霞,晓霞!”二姐也大声喊着“我小妹还没出来呢。”在两位姐姐的张皇无措中,我毫发无损地站到她们面前。

“二姐、三姐。”

姐姐们忽然看到我忙问:“小妹你没事吧?”

“没事。”

话音还未落,就被两位姐姐拥入怀中,二姐向前面大声地喊道:“我小妹也出来了,我们齐了!”“好,好!”

循着应声,看到一个拿电筒的中年人(后来知道是院长)和身形魁梧的驾驶员一起,在东倒西歪和嘤嘤啜泣的人群中忙前忙后地清点人数,询问有无伤情。这时我才知道,三姐被人踩得下巴不敢动啦,好在同行的都是医生,手一托就帮助复上了位,三姐就开始喊我。借着手电筒微弱的光我看到汽车在路和田野之间窄窄的沟隙里呈七十度横躺着。车子是侧翻——幸亏只是侧翻,幸亏沟窄,若干年后想想还是有些后怕,若是沟再宽些车子再翻半个身,我们就都被扣在里面了。经过清查,只有一个男孩的额头和一中年人的右胳膊肘破了皮,人们逐渐安静下来,这才感觉到细雨蒙蒙,身上已经湿漉漉的啦。漆黑的夜色中有人问:

“这是在什么地方?”

驾驶员说:“黑风口,属于梁邱地。”

天,听这地名就好吓人,幸好我们这么多人一起。这时看到院长和几个大人以及驾驶员一起商量接下来怎么走。不一会,就看到驾驶员又爬上了侧歪着的驾驶室,大人们都来到斜躺着的车厢这面,驾驶员发动了汽车,随着“一二,一二……”的号子声,只看到汽车悬着的轮子突突的飞转,可是汽车却纹丝不动。我感到惶惶然地无助,却什么也不敢问不敢说。然后就裹紧了湿漉漉的衣服跟随大家深一脚浅一脚地到了梁邱卫生院,雨停了,我们在院子里散散落落地等着,夜风吹过簌簌发抖……好长时间看到他们出来了,那个男孩的头包扎了,那个中年人的右胳膊打上了夹板吊带……

这一天的经历真是太丰富了,心情就像做过山车一样,而这第一次出远门和第一次遇到的车祸必将终身难忘,事情过去了半个世纪了,那一幕幕情景仍然历历在目。

后记:我是二姐,当时带着两个妹妹一起去的,现在想想太后怕了。等我们回到家,给父母学说这件事时,我母亲只是很惊讶,也没有再感到太害怕,因为我们三个都毫发无损的站在他们面前了。前车之鉴,后事之师,以后我们不管去哪里,都是把安全放在第一位。

还没有评论,来说两句吧...