文图:曹溪一滴

温州山地户外发贴活动,岩门下观瀑,山早村玩水。岩门下和山早村,对我而言,山早村名气更耳熟能详些,只因前几年的台风“利奇马”的肆虐,山早村遭遇惨重损失,几乎灭村。自此,对山早村之名印象深刻。但是,我问身边的人,山早村在哪里?知道的人却不多,稍微知道一点的人说,在岩坦山底角落呐,更有人说出“皇天刹宝,岩坦山早”,说得就是这个地方,而岩门下村还在山早村的更深处。可谓山高路远,犄角旮旯用在它身上一点也不为过。

上午我们一行30余人,从温州出发,乘坐大巴车前往岩门下村,沿杭温高速至岩坦出口,再沿省道223岩坦至仙居方向,于黄南隧道口左转,一路深入,直到岩门下村,若是自驾小车,可以直达景区门口。

岩门门下村具体在哪呢?

岩门下村位于永嘉北部山区,属于黄南乡,地处楠漂江源头,与仙居县毗邻。由大里山,里思坑,西坦坑,岩门下四个自然村组成,而今天我们徒步穿越的岩门下,还处在开发之中尚未完工的景区,由岩门下至大里山的一条峡谷。

55座大巴车体庞大,路小车大,不方便再往里开,我们从岩门下村下车,徒步往里走。

穿过岩门下景区大门口,一座三门二层牌楼巍然矗立,黑漆为底,古色古香,气势恢宏,派头足矣。

门后一排仿古建筑,错落有致,飞檐翘角,硬山顶屋脊,颇有湘西韵味,美人靠倚栏而立,仿佛诉说岁月静好与悠远。

前行不远,就拐入游步栈道,脚下是“工”型钢铁和水泥铺设的路径,耳边是山风轻拂低语,眼前山色苍翠,愈发觉得渐入佳境。

游步栈道尽头,接续一段水泥马路,行不多远,眼前豁然开朗,一道瀑布飞流直下,潭水清澈见底。那瀑布的姿态婀娜,非笔直垂落,而是层层叠叠,宛如少女轻舞裙摆,楚楚动人,令人驻足流连。

水丰时的美景

瀑布上方建有观瀑亭,沿着马路而上,可见一处碎石场,我们从碎石场下方的泥巴路拐入,很快便踏上一条由条石铺就的小径,直通观瀑亭,再往里又是一段溪床平坦光滑的幽深峡谷,仿佛进入另一个世界。

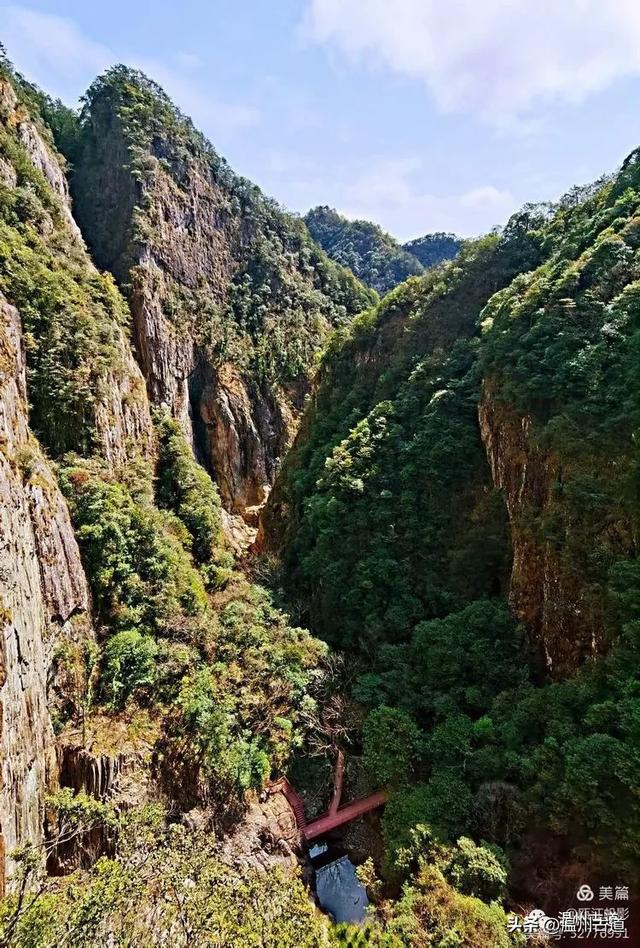

山谷中凉风习习,山色翠绿,驱散夏日酷暑,沿着游步道愈行愈深,抬头望去,两侧峭壁对峙,宛如天门洞开。正前方,一道白练自云端飘落,其间岩壁形似少妇阴阜,大自然竟然有这般神奇造化,天地有灵,造化无穷。

峡谷中岩石嶙峋,形态各异,从地质角度而言,这些岩石有明显的柱状节理,是典型的玄武岩构造。但是我们从状物像形去看,神似万千人群簇拥而上,争先恐后,蔚为壮观,联想浮篇。

栈道依山势蜿蜒而上,时而盘旋,时而直行,仿佛一条灵动的丝带,缠绕在青山之间,渐行渐深,心旷神怡,似乎与自然融为一体,忘却尘世烦忧。

继续前行,眼前赫然出现,一条高度大约有100余米,从悬崖裂隙中倾泻而下,飞珠溅玉,虽然连日的晴朗,水量依旧充沛,气势磅礴,令人叹为观止。

水丰时的美景

沿游步道继续往上行,一座高空观景台映入眼帘,可俯瞰瀑布全貌。今好恰逢几位速降爱好者在此玩挑战,飞身而下,相当惊险刺激,看得比雁荡山灵岩飞渡还过瘾,这种玩法对我来说是看看就好,他们玩的心跳,而我站在观景台都已经暗自腿软。

穿过凰玉亭,继续前行,步入一段平缓溪床,沿途的风景如画,幽深寂静,古人言“空山不见人,但闻鸟虫鸣”,思绪随之飘远,仿佛置身于世外桃源,尘嚣尽褪,心归自然。

前方又见一注水塘,水面静谧如镜,幽深如墨,有人笑言,这么好的水质,在这里游泳,肯定很爽。

旁人善意的提醒,你看湖水颜色这么深,这个水塘深度可不会那么浅呀?有道理。“池塘水越深,其颜色也愈幽深”,确实是这么一回事,看来这个“深谭”之名,名副其实。

我们常说“熟地怕鬼,生地怕水”,意思就是说对一个你不熟悉的地方,不能贸然下水,安全第一,牢记在心。

湖边草色青青,花草树木倒映水中,与蓝天白云相映成趣,宛如一幅天然水墨画,静谧而灵动,令人心醉。

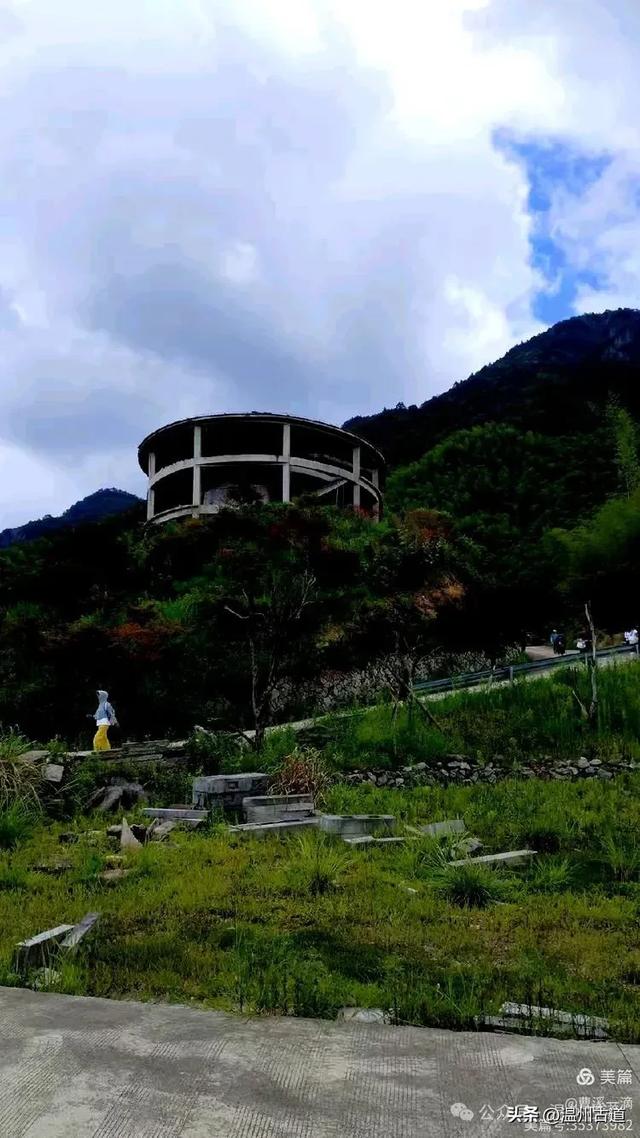

离开古道,又转入公路,行至一建筑群,眼前豁然开朗,一座水库静卧于山间,近处是一处人造园林景观,假山嶙峋,卵石辅路,流水潺潺,别具匠心。按照打照的胚型,似为森林康养基地,汽车可以直达,若将来有闲有钱了,在这休养几天,真心不错,感受山村之趣。

太阳勤力兮,不给你喘息机会,大家纷纷转到这座圆形房子里去,这里倒是山风徐徐,凉意袭人,视野开阔,山色翠绿,远山绵连,令人神清气爽,我们在比享用自带的干粮当午饭了,却也惬意非常。

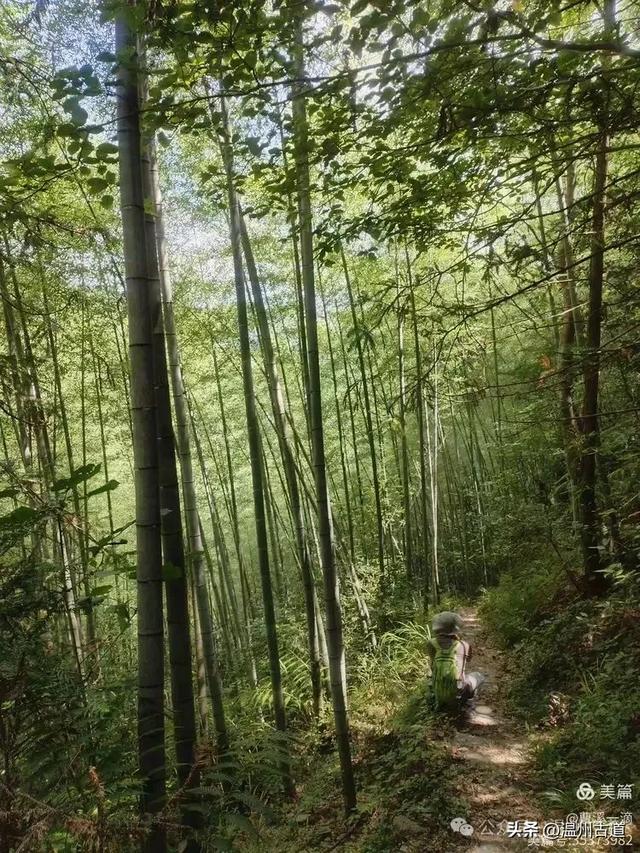

午后,沿公路下来,然后,再拐入岩门下村后山的山路,入口隐蔽,若非队长查看轨迹,恐难发现,所幸户外驴友常至,丝带标记清晰,我们也挂上丝带,提醒落在后面的队友,否则极易错过。

途中偶见蝉蜕,空壳静伏竹壁,诉说着生命的轮回与自然的奥秘,一壳一世界,一蛻一新生。

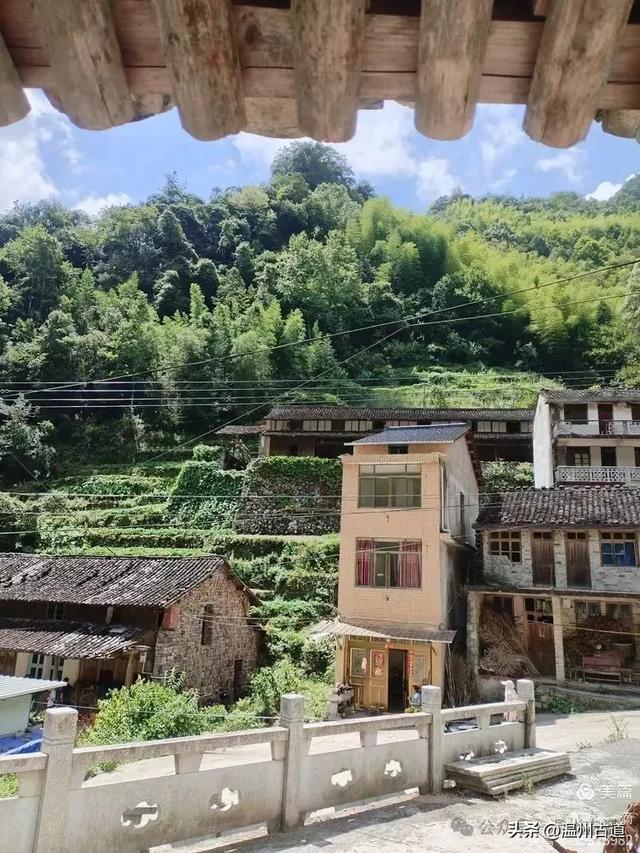

后山回望岩门下村,只见山峦叠翠,村舍稀疏,静谧如画,仿佛时光在此停驻,岁月未曾惊扰。

据村民介绍,现在住在村子里的人已经很少,仅余几户人家,多数人已迁居镇上,甚至多年未归,房屋倾圮,荒草丛生,我们不难想象,多年之后,像这样的村庄或将消逝于山林之间,成为记忆剪影。

我们也不难假想,曾经的这里,没有公路,没有车马,居住在大山深处的人,走出大山是多么的不容易,而能走出大山,唯有读书这条路。

如今虽有路可通,但山的厚重与沉默依旧,诉说着一代又一代山民的坚守与离散。

部分图片为自由世界、瓯江帆影所摄

还没有评论,来说两句吧...