在中国北方,大同这个名字,总带着几分历史的厚重与沧桑。这座曾经的北魏都城,辽金陪都,自古以来便是中原王朝与北方游牧民族文化交流和军事碰撞的前沿。

而大同市博物馆,虽仅属地市级博物馆,却以其独特的陈展布局与丰富的馆藏珍品,声名远扬,成为窥探这片土地千年沧桑的一扇明亮窗口。

步入大同博物馆,首先引人注目的并非琳琅满目的文物,而是其别具匠心的展陈设计。博物馆以“大同之道”为主题,将历史陈列与艺术展示巧妙结合,既避免了单调的年代罗列,又摆脱了枯燥的文物堆砌。

展厅布局开阔流畅,灯光柔和适宜,行走其间,仿佛踏着时间的河流,从史前文明一路走向近代风云。这种布局不仅给人以视觉上的享受,更营造出一种沉浸式的参观体验,让观者不知不觉便融入历史的长河之中。

在众多珍宝中,位于二层“北魏平城”展厅中的司马金龙墓出土的文物可谓馆藏瑰宝。

司马金龙是北魏时期的琅琊王,其墓中出土的石雕棺床精美绝伦,堪称北魏石刻艺术的巅峰之作。

棺床以青石雕成,四周刻有繁复的缠枝纹与神兽图案,线条流畅,刀法精湛。细观之,可见仙人骑龙、伎乐天等形象,充满动感与灵气,展现了北魏时期多元文化交融的艺术特色。

司马金龙漆画屏风 北魏

与之相映成趣的是出土于同一墓葬的木板漆画。这些漆画色彩艳丽,保存完好,描绘了列女古贤等题材,既有中原传统的孝子故事,又带有北方游牧民族的审美元素。

漆画采用渲染和铁线勾勒相结合的手法,人物形象生动传神,衣袂飘逸,眉目如生。

司马金龙漆画屏风 北魏

尤为珍贵的是,画上题写有大量文字,为研究北魏时期的书法提供了实物资料。这些漆画不仅是一件件艺术珍品,更是南北朝时期民族文化大融合的生动见证。

大同作为辽代西京,不仅是军事重镇,更是琉璃烧造技术的中心。其工艺继承唐三彩釉变传统,却以铝釉替代铅釉,成就了琉璃胎质坚致、釉色沉着的北国气韵。

鸱吻既是宫殿等级的象征,也是游牧文化与中原建筑智慧的融合见证——它屹立于殿脊,守护着平城风雨千载,更默默诉说着西京作为多元文明交汇之地的辉煌过往。

这件出自华严寺的辽代琉璃鸱吻,高逾1.5米,龙首鱼身,碧釉凝翠,既承唐风之雄浑,又融契丹对龙神的崇敬,堪称辽代琉璃工艺的巅峰之作。展现出游牧民族审美与中原琉璃工艺的完美结合。

在众多馆藏中,北魏玻璃碗可谓特殊的存在。这件来自波斯的进口奢侈品,通体透明略带淡绿色,采用无模自由吹制成型技术,器壁薄如蝉翼,体现了古代波斯玻璃制作的高超技艺。

它如何来到平城(大同古称),又是为何人所用,都已湮没在历史长河中。但它的存在本身,就是北魏时期丝绸之路繁荣的物证,见证了大同作为北方重要城市,在中西文化交流中所扮演的角色。

站在这些玻璃器皿前,不禁想象它们曾经如何被人喜爱,又经历过怎样的旅程,方才跨越千山万水,最终在这片土地安家。

同样引人遐想的还有胡人牵驼俑。这件陶俑生动塑造了一位深目高鼻、满脸胡须的胡商形象,他手牵骆驼,仿佛正在丝绸之路上跋涉。

俑像造型写实,人物的面部表情、服饰细节乃至骆驼的神态都被刻画得栩栩如生。这件文物不仅具有很高的艺术价值,更是大同作为北方商贸中心的历史见证。

透过它们,我们仿佛能看到当年大同城内各族商人云集、货物流通的繁华景象。

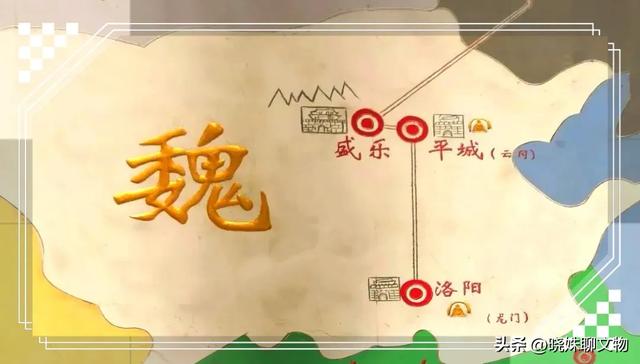

大同博物馆的珍贵馆藏,与其历史沿革密不可分。大同古称平城,公元398年,北魏道武帝拓跋珪迁都于此,使之成为北方政治、经济和文化中心。

北魏时期开凿的云冈石窟,更是佛教艺术东传的里程碑。辽金时期,大同作为西京,继续保持着北方重镇的地位。

明清时期,大同则是九边重镇之一,军事地位显著。这样悠久而丰富的历史,为大同博物馆提供了深厚的文化底蕴和丰富的馆藏资源。

走出大同博物馆,回望这座现代建筑,不禁感叹:博物馆虽小,却容纳了千年;城市虽偏,却曾经是中心。

这里每一件文物都不是孤立存在的,它们串联起来,构成了一部立体的大同编年史,讲述着农耕文明与游牧文明的碰撞融合,中华文化与外来文化的交流互鉴。

好了,今天的内容就到这里,我是晓姝。原创不易,欢迎您的关注、点赞以及在评论区的留言,我们下周一再见。

还没有评论,来说两句吧...