——袁庄镇文化遗迹抢救性拍摄与全域整治融合发展

文图:缪根山

我作为一名土生土长的袁庄人,对家乡有着深厚的情感。记得从小我跟着大人们游走到各个村口去观看《白毛女》《地道战》《英雄儿女》等电影,在没有几分钱买一张票的情况下为能看一场戏,竟徒步到袁庄影剧院外去听戏看热闹,看到年长一点的朋友不顾被人抓到的危险,纷纷翻墙进去而我不敢。可见那个时代人们对古老的文化渴望,如一条河流淌千年奔涌不息。

文化是城镇的灵魂,遗迹是历史的见证。半个世纪来,袁庄为满足人们日益增长的文化需求,先后兴建了许多文化设施,留下了许许多多的文化遗迹,成为历史的珍宝。

近日,在袁庄镇宣传部门的精心组织下,我有幸以职业摄影师的身份,对散落全镇的数十处文化遗址进行了系统性探寻与拍摄。从沿南影剧院、幼儿园、老医院、康庄羊肉厂到水杉大道;从袁庄豆腐房、食品厂、渔网社、粮站、老医院、民营布鞋厂到孙庄村史馆、孙庄村红色景点建设;从铁果门的老寺庙、百年古井(南通市保护)、老窑厂到时桥村的红木家具厂、古梧桐树等,这些承载着几代人集体记忆与乡愁的地标,既是袁庄深厚文化底蕴的直观体现,也面临着时代变迁下的存续挑战。

沿南影剧院与文化中心。缪根山摄

此次抢救性影像记录工作,旨在为即将全面展开的全域整治工程留存珍贵的历史档案,并探寻文化传承与现代化进程相得益彰的融合发展之路。

一、 底蕴深厚:袁庄镇文化设施与历史遗迹的全景扫描

袁庄镇的文化底蕴,并非仅存于典籍记载,更生动具象地镌刻于那些历经风雨的一砖一瓦、一梁一柱之中。此次拍摄所涵盖的遗迹,构成了一个多层次、多维度的地方文化生态系统:

1. 公共生活记忆核心: 如沿南影剧院、沿南初级中学等,曾是群众文化娱乐、教育启蒙的重要场所,见证了袁庄公共文化生活的繁荣与变迁,承载着社会交往与集体情感的记忆。

2. 传统产业技艺印记: 袁庄豆腐房、食品厂、渔网社、粮站、民营布鞋厂、红木家具厂、康庄羊肉厂等,是袁庄历史上手工业、副业、商业发展的实物例证。它们记录了本地的产业特色、传统工艺(如豆制品制作、渔网编织、布鞋加工、羊肉加工、红木雕刻)以及计划经济向市场经济转轨的时代足迹,是研究地方经济史、社会史的活化石。

袁庄渔网厂工人采用新技术机织渔网。缪根山摄

3. 民生服务与基础设施: 沿南老医院、袁庄老医院等,反映了不同时期基层医疗卫生事业的发展水平与服务模式,是民生保障历史的重要组成部分。

4. 生态景观与信仰空间: 水杉大道、古树等作为生态景观廊道,不仅美化了环境,也成为了地域标识;铁果门寺庙等宗教场所,则满足了群众的精神信仰需求,体现了民间文化的多样性。

5. 时代教育传承节点: 沿南幼儿园、孙庄村史馆、孙庄村红色景点建设等教育设施,标志着袁庄对早期教育的重视与投入,是培养下一代、传承文化的重要基地。 这些星罗棋布的文化“星星”,共同勾勒出袁庄镇从过去走向现在的生动画卷,是其独特地方文化身份和深厚历史底蕴的坚实支撑。

二、 存续挑战与时代意义:抢救性拍摄留存的必要性与紧迫性

随着新型城镇化、乡村振兴战略的深入推进,袁庄镇即将实施的全域整治工程,旨在优化空间布局、改善人居环境、提升发展质量。在此过程中,部分老旧建筑、设施不可避免地需要进行改造、更新甚至拆除。这使得对这批文化遗迹进行抢救性拍摄留存显得尤为迫切和重要。

1. 应对消失风险,保全历史档案: 许多传统建筑、旧厂房等因年久失修、功能转变或规划调整,正面临自然损毁或人为拆除的命运。通过高精度的影像记录,可以为这些即将消失或改变的实物建立数字化档案,永久保存其原始风貌、建筑细节,为后世留下无可替代的视觉史料。

孙庄村百年古树。缪根山摄

2. 守护集体记忆,凝聚乡土情感: 这些遗迹是袁庄人共同乡愁的载体,关联着个体的成长经历和群体的集体记忆。抢救性拍摄是对这份情感价值的尊重与挽留,有助于增强社区居民的文化认同感和归属感,为全域整治中可能带来的空间变化提供情感缓冲和文化衔接。

袁庄规模最大的红木雕刻厂。缪根山摄

3. 挖掘文化价值,赋能未来发展: 全面系统的影像调查,有助于更深入地梳理、评估这些遗迹的历史、艺术、科学和社会价值。这不仅是为过去存档,更是为未来赋能。所收集的影像资料将成为文化研究、旅游开发、创意设计、宣传教育的重要资源库。

4. 符合政策导向,践行文化责任: 国家对历史文化保护传承日益重视,强调在城乡建设中系统保护、利用、传承好历史文化遗产。袁庄镇的此举正是响应国家号召,履行保护地方文化血脉责任的积极体现,展现了前瞻性的文化视野和历史担当。 三、 融合创新:发挥文化遗迹作用服务全域整治,奋进新时代抢救性记录是基础,活化利用才是目的

将文化遗迹的保护传承有机融入全域整治与新时代发展的宏阔背景中,实现文化效益、社会效益与经济效益的统一。

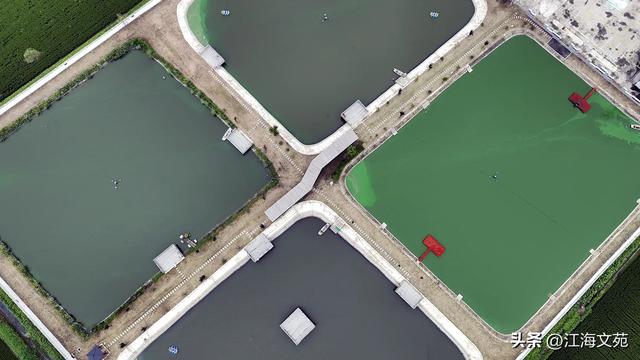

竹园村渔池。缪根山摄

1. 规划先行,将文化基因植入空间重塑: 在全域整治规划中,可充分借鉴此次拍摄成果,进行文化价值评估和分类施策。对具有重要价值且条件允许的遗迹(如特色鲜明的厂区、具有时代特征的公共建筑),探索采取保护性修缮、适应性再利用等方式,将其转化为社区活动中心、历史展陈馆、特色民宿、文创空间等,直接服务于整治后的人居环境提升和产业升级。例如,旧粮站可改造为粮仓艺术中心,渔网社旧址可设立渔业文化体验馆。

2. 文旅融合,打造特色文化名片: 精选一批代表性遗迹点,串联成文化探访线路或主题游径(如“袁庄工业记忆之旅”、“老街生活体验游”),并利用拍摄的影像资料制作导览图、宣传册、线上VR展示等,增强游客体验。将水杉大道等生态景观与人文遗迹结合,发展生态文化旅游。

袁庄水杉景观大道。缪根山摄

3. 教育传播,激发文化自信与创新活力: 将高质量的影像资料用于编纂镇志、地方教材、举办主题摄影展、建设数字博物馆等,面向居民特别是青少年开展乡土教育,传承历史文脉,激发文化自豪感。同时,鼓励基于这些文化元素进行艺术创作、文创产品开发,让传统文化在现代生活中焕发新生。

4. 数字赋能,构建永久性文化资源平台: 建立袁庄镇文化遗迹数字化档案库和资源共享平台,不仅用于内部规划管理,也可适度向社会开放,供研究者、设计者、创业者使用,促进文化资源的可持续利用和价值转化。

孙庄村史馆。缪根山摄

5. 社区参与,共建共享文化家园: 鼓励原住民、老职工、知情者提供口述历史、老照片等,丰富影像记录的内涵。在遗迹活化利用过程中,注重听取社区意见,让居民成为文化传承的参与者、受益者,形成保护与发展的合力。 袁庄镇宣传部门的这次文化遗迹的抢救性拍摄,是一项与时间赛跑的文化抢救工程,更是一项关乎未来发展的文化奠基工程。它不仅仅是为了留存过去的面貌,更是为了照亮未来的道路。通过将这份珍贵的文化遗产有机融入全域整治和新时代发展蓝图,袁庄镇完全能够在提升城镇功能品质的同时,守护好历史的根脉,传承好独特的文化基因,让深厚的文化底蕴转化为驱动乡村振兴、促进人民幸福的强大动能,书写出传统与现代交织、文化与经济共荣的崭新篇章。这是一次对历史的负责,也是对未来的投资,必将为袁庄的高质量发展注入持久而深沉的文化力量。

还没有评论,来说两句吧...