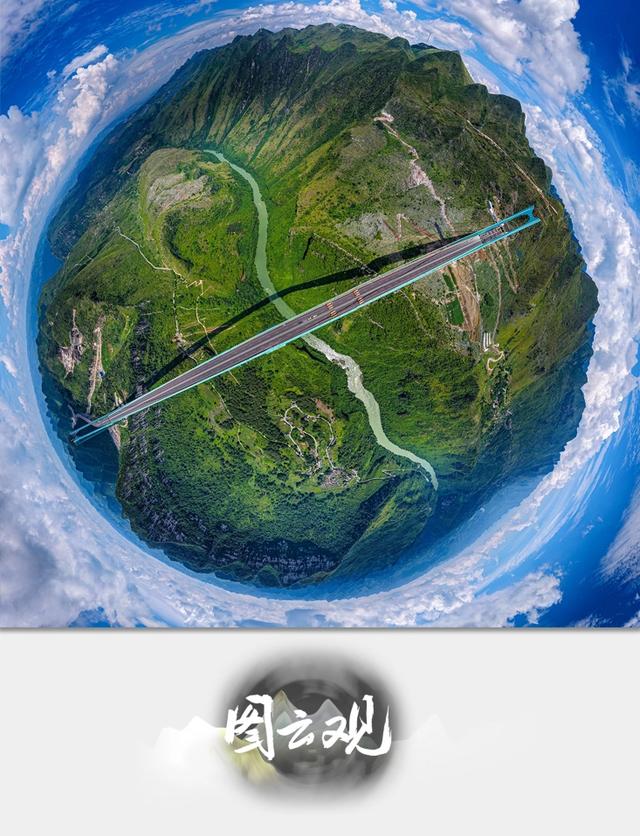

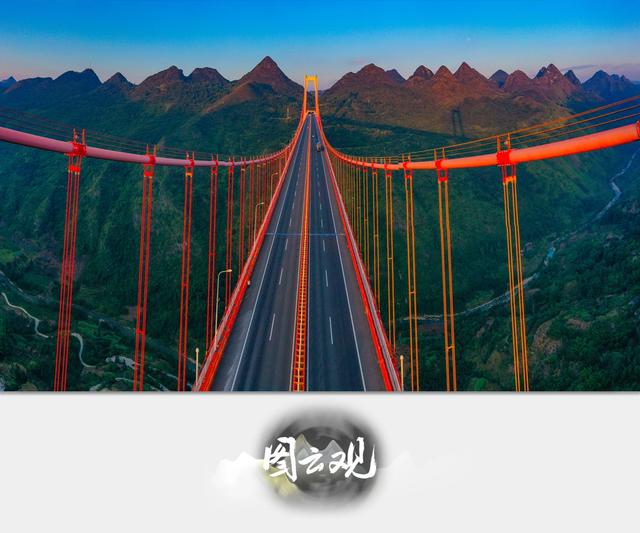

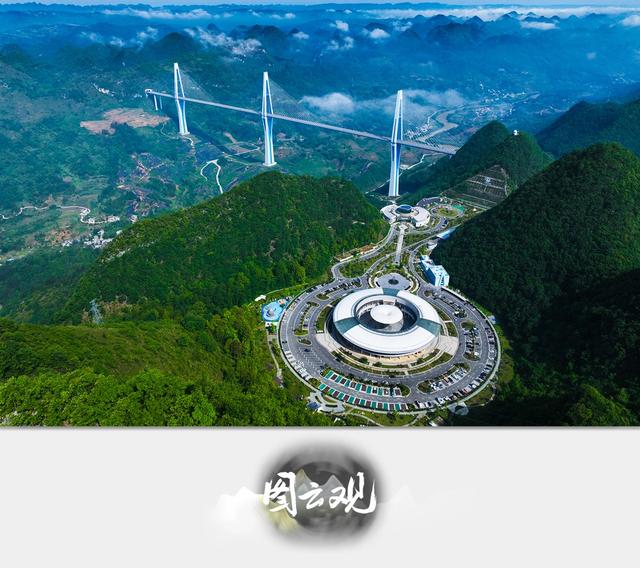

9月28日,花江峡谷大桥通车,以 “世界第一高桥”和“世界最大跨度山区悬索桥” 的双重桂冠,续写着贵州桥梁跨越峡谷的传奇。

在贵州的崇山峻岭之间、江河湖溪之上,一座座桥梁不仅是跨越天堑的交通设施,更是承载历史、融合智慧、见证发展的立体史书。从明代的古桥遗韵到现代的超级工程,从侗族的人文巧思到红军的红色记忆,每一座桥都有着独特的故事,共同勾勒出 “桥见贵州” 的壮阔图景。

跨越世纪的桥梁对话

在关岭花江大峡谷,一场跨越百年的 “对话” 正在上演。始建于清代的花江铁索桥,曾是连接滇黔的咽喉要道,历经风雨、洪水与战火的洗礼,多次损毁又重建。如今,它虽卸下了交通津衢的重担,却以历史见证与旅游景点的身份,静静矗立在峡谷间。

新建成的花江峡谷大桥堪称山区桥梁建设的典范,与花江铁索桥一古一今隔空相望,一个镌刻着古代商旅的艰辛与智慧,一个彰显着当代中国桥梁工程的顶尖实力,共同见证着贵州交通的千年变迁。

这样的古今交融,在贵州并非个例。黄平县重安江上,清代古石桥的斑驳石缝里藏着百年风雨,20世纪30年代钢架桥的金属骨架留存着近代工业的痕迹,现代新桥的平整桥面则承载着当下的车流与人潮。三座不同年代的桥并列江上,如同展开一幅纵向的交通历史画卷,每一道裂痕、每一颗铆钉、每一寸路面,都在诉说着不同时代的技术与需求,让 “桥见贵州” 有了清晰的时间刻度。

沪昆高速红枫湖段的 “一湖三桥”,将历史的交织演绎得更为灵动。老红枫湖桥的沉稳、新红枫湖桥的便捷、铁路桥的繁忙,并肩横跨在碧波荡漾的湖面之上。桥影倒映水中,与湖中散落的岛屿相映成趣,既有交通枢纽的实用价值,又兼具山水景观的审美意义。

古桥里的历史印记

贵州的古桥,不仅是建筑艺术的载体,更是历史事件的见证者。镇远祝圣桥横跨㵲阳河,始建于明代,西端的魁星阁(又称 “状元楼”)飞檐翘角,古韵悠然。数百年来,它不仅是镇远的地标,更是当地文化传承的象征,往来的行人、商旅与船只,都在这座桥上留下了岁月的痕迹。

明代石桥葛镜桥位于福泉,建造历时30余年,工匠们采用 “借礁筑墩、三拱连跨” 的精妙技艺,让这座桥历经数百年风雨仍坚固如初。它不仅展现了古代贵州工匠的高超水平,更成为研究明代桥梁建筑技术的重要实例,每一块青石都仿佛在诉说着当年建造时的艰辛与执着。

黄平县飞云崖旁的圣果桥同样始建于明代,作为古代通往黔桂驿道的重要节点,它曾见证过无数商旅、官员与文人的足迹。清代名将张广泗、民族英雄林则徐等名人都曾途经此处,并留下题咏之作。这些诗文与桥梁本身融为一体,让圣果桥不再仅仅是一座交通设施,更成为承载文学与历史记忆的文化地标。

在众多桥梁中,黎平少寨红军桥有着特殊的红色印记。1934年12月,中国工农红军长征途经黎平县高屯镇少寨村时,当地村民与红军携手搭建了这座木质桥梁。它不仅是红军主力部队向黔川方向挺进的关键通道,更见证了军民鱼水情深。桥上的每一根木梁,都承载着长征路上的红色记忆。

风雨桥里的生活智慧

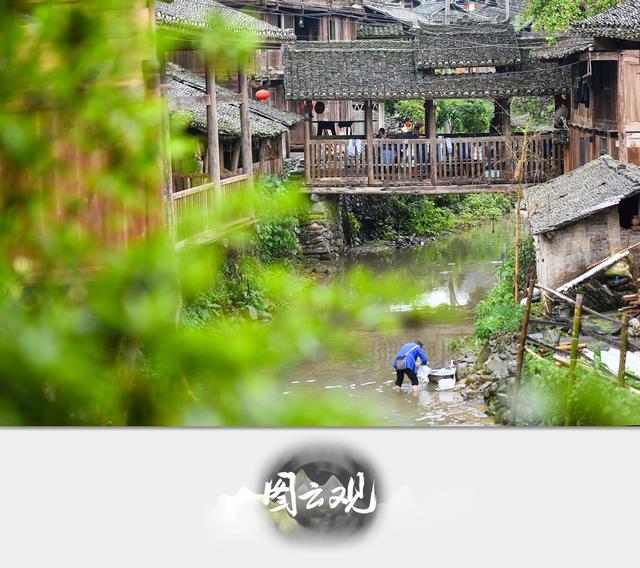

在贵州的少数民族文化中,桥梁更是融入日常生活的艺术瑰宝。侗族的风雨桥(又称“花桥”),便是当地文化的集中体现。在榕江大利侗寨,溪流纵横交错,数座风雨桥与石板桥点缀其间。

侗族风雨桥集桥、廊、亭于一体,采用全木结构建造,不用一钉一铆,仅靠精湛的榫卯工艺便将构件牢牢连接。这种建筑方式不仅展现了侗族工匠的非凡智慧,更与当地的自然环境完美适配 —— 廊亭可以为行人遮挡风雨、遮挡烈日,让过桥成为一种舒适的体验。

更重要的是,风雨桥早已超越了交通功能,成为侗寨村民的“公共客厅”。农闲时,老人们坐在廊下纳凉聊天,孩子们在桥上追逐嬉戏,村民们则在此议事、社交,甚至举办小型的文化活动。它是侗族社会生活的缩影,也是侗族文化传承的重要场所,每一座风雨桥都承载着侗寨的集体记忆与生活智慧。

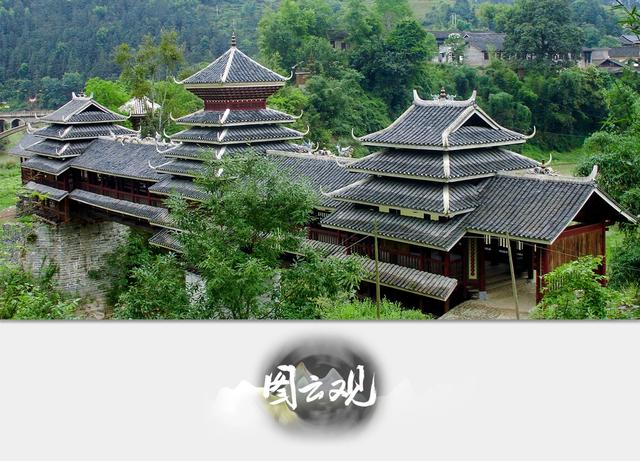

黎平地坪风雨桥横跨南江河,始建于清代,集交通、休憩、聚会功能于一体。桥上的雕刻、彩绘精美绝伦,既有民族特色,又蕴含着吉祥寓意,是侗族文化与建筑艺术完美融合的典范。

现代桥梁书写贵州奇迹

进入现代,贵州的桥梁建设更是迎来了跨越式发展,一座座超级工程不断刷新着世界纪录,成为 “世界巧桥梁博物馆”的闪亮名片。

坝陵河大桥位于安顺,作为沪昆高速的关键工程,曾是世界最高桥。如今,它不仅承担着繁忙的交通任务,还凭借独特的高度优势,成为贵州首座可体验蹦极、跳伞等极限运动的桥梁,将交通功能与旅游体验完美结合,展现出现代桥梁的多元化价值。

平塘大桥因其高耸入云的桥塔与优美的弧线,被人们称为“天空之桥”。更具创新性的是,天空之桥服务区打造了全国首个桥旅融合示范项目——游客不仅可以在此休息,还能登上观景平台,近距离感受大桥的雄奇,欣赏周边的山水风光,让“过桥”变成一种深度的旅游体验,为贵州的旅游发展注入了新活力。

贵阳黔春立交则是山区城市交通工程的奇迹。作为亚洲规模最大的山区城市立体交叉桥,它共5层,高低落差近70米,复杂的结构如同立体迷宫。在地形崎岖的贵阳,黔春立交巧妙地化解了城市交通的拥堵难题,将不同方向的车流高效连接,展现了现代交通工程对复杂地理环境的适应性,令网友啧啧称赞。

从古代的石板桥、铁索桥,到现代的悬索桥、立交桥;从承载历史记忆的古桥,到书写时代奇迹的超级工程;从融入民族生活的风雨桥,到见证红色征程的红军桥——贵州的桥梁,早已超越了“跨越”的本质,成为镌刻在山水间的文明印记。桥见贵州,见的是历史的厚重、文化的多彩,更是发展的蓬勃与未来的可期。

贵州日报天眼新闻记者

文、图/吴蔚

编辑/赵珊珊

二审/陈江南

三审/黄蔚、陈曦

还没有评论,来说两句吧...