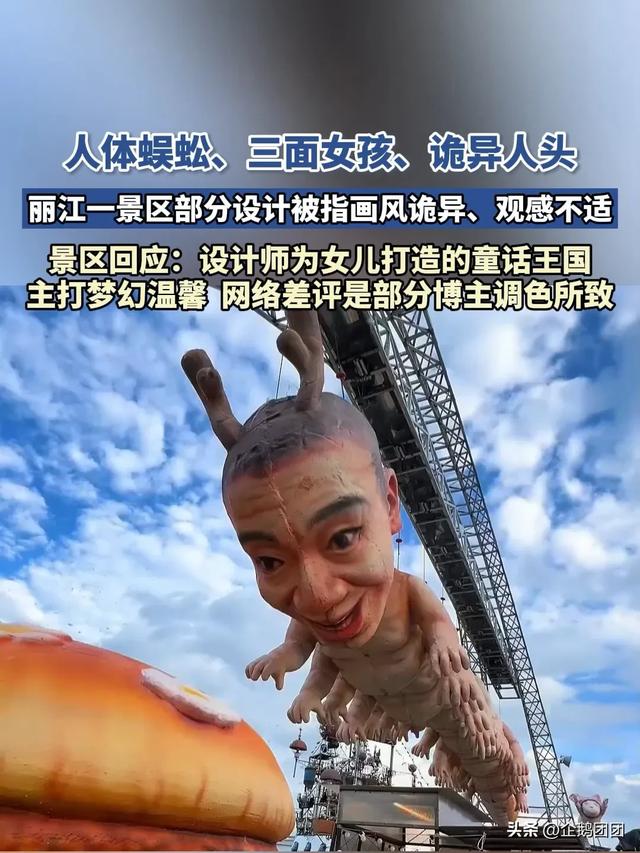

事情挺突然的,就前几天,有网友拍了段视频扔到网上,说丽江这个荒野之国景区“画风诡异”。

视频里那些装置艺术,特别是那个听着就瘆人的“人体蜈蚣”和“三面女孩”,让不少人直呼看了浑身不舒服。

网友们立马分成两派,吵得不可开交。

嫌弃的那拨人说啥的都有:“这哪是童话王国啊,分明是恐怖屋”、“带小孩去?别开玩笑了!”、“艺术可以冷门,但不可以邪门”……反正就是觉得这风格既诡异又难看,完全欣赏不来。

可另一边也有人不乐意了:“多有意思啊,凭什么说诡异?”、“这不就是超现实的梦幻感吗?”在他们眼里,这种不按常理出牌的设计,恰恰打破了传统景区的沉闷,让人眼前一亮。

我翻了好久评论区,愣是没看出个胜负……这审美的事儿,还真是公说公有理,婆说婆有理。

景区回应:就是个爸爸给女儿的礼物

面对这波争议,景区工作人员也是有点懵。他们赶紧出来解释,这一解释,倒解释出一个温暖的故事来。

原来,这个荒野之国根本不是哪个商业团队捣鼓出来的,而是被称为“斜杠青年鼻祖”的乔小刀给他女儿准备的礼物。

这个音乐人出身的艺术家,用回收的废铜烂铁、旧木材,亲手给女儿搭建了一个童话王国。说白了,初衷就是一个父亲对女儿的爱,想给她一个可以自由玩耍的梦幻乐园。

对网上那些差评,工作人员也挺委屈——他们认为有些博主故意调色,把画面弄得阴沉沉的,跟实际情况根本不一样。是啊,这年头滤镜和调色功能太强大了,白的都能调成黑的……

他们倒也实在,承认部分作品设计确实比较夸张。但也说了,景区里其他区域在晴天的时候拍照很好看,特别“出片”。最后给游客的建议也很贴心:“您最好提前了解下我们这的风格,再决定来不来。”

深挖一下:这事儿真没那么简单

- 首先,艺术这东西,到底该迎合大众还是坚持个性?

华中师范大学的梅志罡教授说得挺在理:景区作品设计有自己的文化和艺术背景,可以迎合大众,也可以坚持艺术家自己的小众审美。其实吧,我觉得这个世界既需要人人都懂的美,也需要这种“看不懂”的艺术。关键是得有个度,对吧?

- 其次,咱们是不是都太容易被网络滤镜带节奏了?

景区说那些诡异效果是博主调色调出来的,这话我部分信。现在刷短视频,哪个不是滤镜拉满?真实的场景到底啥样,还真得亲自去看看才知道。所以也别急着下结论。

- 最后,个人创作和公共空间之间,该怎么平衡?

荒野之国从一个爸爸给女儿的私人礼物,变成了对公众开放的景区,这个转变本身就很有意思。私人的情感表达,放到公共空间里,接受大众的审视和评判,这中间产生的落差,或许正是争议的根源。

给你点实在的建议

如果你正琢磨着去不去,我这儿有几个小贴士:

· 提前做功课:别光看那些调过色的视频,多找找不同天气、不同角度的照片和评价。

· 挑个好天气:景区自己也说了,晴天去,体验感和拍照效果会好很多。

· 放平心态:这就是个挺个人化的地方,喜欢这种“废铁美学”和天马行空风格的,可能会觉得很惊喜;如果偏好传统意义上的温馨童话,那……就得再想想了。

最后总结

要我说啊,这个世界之所以有趣,不就是因为它五花八门、千奇百怪嘛。丽江这个荒野之国,就像一面镜子,照出了我们每个人不同的审美和接受度。

你可以不喜欢,但得允许它存在。毕竟,一个只有一种风格、一种声音的世界,该多无聊啊。下次遇到这种“看不懂”的艺术,不妨先别急着否定,也许它只是想给你讲一个爸爸如何用废铜烂铁,为女儿建造童话王故事。

大家觉得呢?

还没有评论,来说两句吧...