下一站:希望

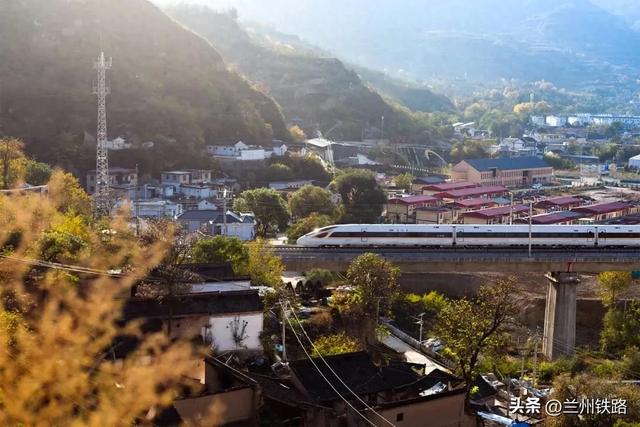

离开兰州的高铁缓缓驶出站台,车窗外的世界开始流动起来。夏日清晨的风,还带着黄河边夜雨未干的清凉,吹得人心绪微动。远处连绵的山脉被晨曦染上一层温润的金光,零星的村庄、农田、电线杆像一部无声的纪录片缓缓放映着,庄户错落分布在山脚边,白墙黄顶,仿佛从风沙中探出头来的岁月剪影。

成片的玉米与马铃薯地,在风中轻轻翻滚着绿色的波浪。电线杆和铁轨在荒凉中交错延伸,那是这片土地通往远方的脉络。车厢内静谧而温暖,乘客大多靠在椅背上打盹,或低头刷着手机。我收起耳机,望着窗外,不知怎么心里空落落的,也许是离家的情绪太重,总觉得眼前这片景色,好像在哪个梦里反复出现过。就在这时,一个场景悄然闯入了我的视线,像一道光,照进这趟略显漫长的旅程。

那是一对父子。

父亲年近半百,头发已经全白,身形却挺拔端正。他穿着深蓝色外套,领口笔挺,脚上的黑皮鞋擦得锃亮,一尘不染。站在他身旁的儿子个子不矮,脸上写着唐氏综合征那种独有的稚气和平和。他穿着整洁的运动装,头发利落干净,看得出是花了心思打理的。他脸上带着孩子般的笑意,眼睛亮亮的,像一汪未被世事搅动的清泉,对这个世界始终保持着天真的信任。

他们走进车厢的动作不算快,却显得格外从容。父亲吃力地拖着行李箱,低声提醒儿子:“别急,慢点走。”车门缓缓关上,列车微微一震,启动了。他们终于找到了自己的座位,前方的大叔立刻起身接过行李,一个使劲儿就放上了行李架。我也赶紧起身,冲他们做了个请坐的手势。老父亲连声道谢,一只手拉着儿子坐下,另一只手还不忘拍拍我的肩膀,那是一种厚重又朴实的谢意,带着老一辈人特有的真诚与礼貌。

儿子却像发现新大陆似的,兴奋地冲向车窗。他掏出手机,贴在玻璃上,对着窗外景色一通录像,嘴里念念有词:“风景、风景、风景......”他的声音不大,却带着一种发自内心的喜悦,让人忍不住想笑。老父亲看着他摇头晃脑的样子笑着摇头:“你老玩这个,有啥意思啊?”语气里没有责备,只有那种哄五六岁小孩才会有的温柔与宽容。他的眼神分明是无奈的,是习惯了儿子的“毛病”,也是习惯了自己的人生节奏。

高铁稳稳当当地飞驰在这片辽阔之地,小白杨在风中摇晃,像是在送别又像在迎客。不久,车开始减速。就在列车即将进站的前一刻,儿子忽然握起包着纱布的左拳,当作话筒一般,神情庄重地宣布:“下一站——通渭,本列车终点站为……”他声音不大,但咬字清晰,节奏、语调、尾音的拖长都一丝不差,甚至连“Tongwei”那个英语发音都标准得惊人。之后每到一个站,他都要模仿一次,脸上带着一种近乎神圣的兴奋感和使命感。我惊讶之余也忽然想起,小时候的我也爱拿遥控器当麦克风,模仿公交里播音员报站的声音。可我从没见过一个人模仿得这么有“职业感”,更没见过有人能在别人讶异的目光里,保持如此热忱的模样。

父亲看着他,一边笑着摇头:“你老玩这个,有啥意思啊?”儿子听完一下子乐了,扬起右手,轻轻啪地拍了一下父亲的脑袋。这个动作在大家眼里多少有些不妥,尤其是晚辈对长辈。但父亲非但没恼,反而哈哈大笑,随后也反手拍了他一下,像打趣又像默契的回应。这一刻,画面像静止一般。两个男人——一个老了,一个始终长不大,在车厢角落笑成了一团。这种亲密,是血缘,是陪伴,更是几十年风霜雨雪下不离不弃的证明。

车还在往前跑着,铃声响起,父亲掏出手机接起电话。忽然,我听到了几个字:“残疾人、招聘。”我的心猛地一紧。原来,父亲穿得如此正式,儿子如此精神,连皮鞋都那么光亮,全是为了今天——他们是去找工作的。老父亲小声地挂了电话,一边翻看手机屏幕,一边低声对儿子说:“咱这回回老家,不能再麻烦你姑姑照顾啦,你看看你想干啥?会议室打扫?洗车店?还有一个是超市理货。”每说一个选项,他就抬头看儿子一眼,等着他的决定。

儿子只是一个劲地笑:“都好,都好。”

“哎呀,问你着呢,这哪能没个主见!”老父亲轻轻皱起眉,佯装责怪,话语里却没有半点责备,他明知道问不出什么答案,却还是一遍遍问着,这是他给儿子的一种选择权。我想,哪怕儿子选不出一个明确的答案,他依然会陪着他一步步走下去。无论结果如何,他都会站在孩子身后,安静而坚定地陪着他。他会一直是那个拖行李、查地图、擦皮鞋、问工作的“领头人”。那通电话不仅是为了找一份工作,更像是一句对儿子的承诺:我不放弃你,也不允许这个世界遗忘你。

下车前我终于忍不住,偷偷拍下了他们的背影。不是为了猎奇,不是为了记录,而是因为这一幕实在太美好了,美好得像一首无声的诗。我希望将这份美好记住,也许多年后,当我也老了,也当了父母,我能记起今天在列车上看到的那一幕,记得那个一直微笑着的男孩和他不动声色托举全家的父亲。

高铁还会继续飞驰,天边泛起一抹粉紫的晚霞,光线愈发柔和,像极了兰州傍晚黄河边的天。我的家在远处,而他们,也许正在奔向属于他们的希望与尊严。

还没有评论,来说两句吧...