写在前面

在大多数人的印象地图里,东莞是一个被高度简化的坐标——“世界工厂”,一个曾因“声色犬马”而登上八卦头条的南方城市。

这些标签如同强光,照亮了它的某一个侧面,却也在周围投下更深的阴影,让人忽略了其完整、复杂而深邃的本体。

今天,让我们尝试调暗这些标签的亮度,走进一个被误读的东莞,聆听一场岭南古邑、产业巨擘与市井烟火之间,跨越千年的灵魂对话。

第一章 古邑的回响:藏在“莞”字里的千年风雅

许多人第一次念“东莞”,总会下意识地读成“东完”。这个美丽的误会,恰恰是东莞被深刻误读的序曲。

其实,那个读作“管”的字,源自水边丛生的莞草,这种植物柔韧异常,古人采之织席,称为“莞席”。“东莞”的本意,乃是“东方的莞草之地”,一个充满植物清香与农耕文明诗意的名字。

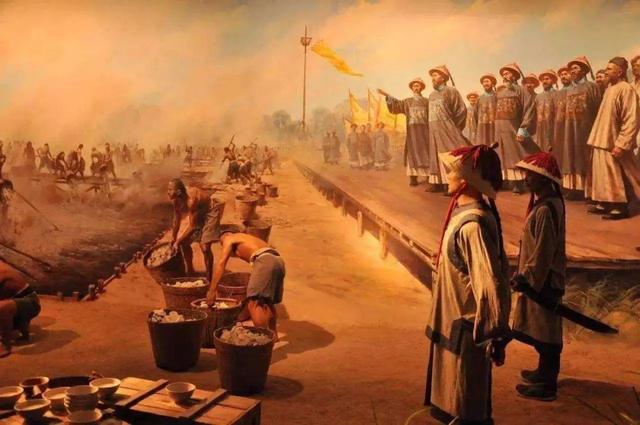

然而,这片土地的厚重,远非一株草木可以概括。若论资历,东莞是当之无愧的“岭南古邑”。东晋咸和六年,公元331年,此地便已立县,名为“宝安”。

历史的吊诡之处在于,唐朝时县治迁至今日的莞城,始称“东莞”,而那个最初的“宝安县”,在岁月的蝶变中,竟成为了今日的深圳。

换言之,东莞,是经济特区深圳不为人知的“老前辈”。这份深藏不露的辈分,是其身世的第一重冷知识。

历史的回响,从不局限于地名。

在莞城一隅,静卧着广东四大名园之一的可园。它远不止是一座精巧的园林,更是一处曾改变中国近现代艺术走向的文化圣地。

清代园主张敬修,一位文武双全的雅士,在此供养了居巢、居廉两位画坛巨匠。二人居在可园的荷香竹影、水榭楼台间,开创了影响深远的“撞水撞粉”花鸟画技法。他们的艺术血脉,直接滋养了高剑父、高奇峰、陈树人等一代宗师,最终催生了席卷中国画坛的革新运动——岭南画派。

谁能想到,中国近代艺术的澎湃浪潮,其重要的思想源头之一,竟在这座以工业闻名的城市里悄然滋生、暗流涌动?

当风雅在纸上晕染,一股刚猛之力也在这片土地上扎根。位于东江之畔的石龙镇,是一个看似普通却“力拔山兮”的地方。这里,是闻名遐迩的“中国举重之乡”。

陈镜开在此打破了新中国体育史上第一个世界纪录;曾国强在此为中国夺得了第一枚奥运举重金牌。一代代力士,用铮铮铁骨与如山信念,将一个小镇的名字,反复刻上世界的体育丰碑。

这份硬核的实力,与书画的风雅,一刚一柔,共同构成了东莞底蕴中矛盾而和谐的底色。

第二章 “散装”的奇迹:一个“经济联邦制”王国的崛起

谈及东莞的经济,一个常见的误解是将其视为一个同质的整体,实则不然。东莞是中国城市中一个极其特殊的样本,其独特的肌理,可以用一个精妙的比喻来理解:它像一个“经济联邦制”的王国。

由于从县直接升格为地级市,东莞形成了“市直辖镇”的独特扁平化结构,下辖的4个街道和28个镇,如同32个高度自治、各怀绝技的“城邦”。它们并非一盘散沙,而是各自修炼独门绝技,形成了“一镇一品”的传奇格局:

长安镇,全球每五部智能手机就可能有一部在此诞生,是OPPO、vivo的帝国心脏,一个镇的GDP足以超越北方众多地级市;

以“虎门销烟”出圈的虎门镇,是中国近代史的开篇地与当代时尚潮流的策源地;

厚街镇,名家具展的招牌蜚声国际;

大朗镇,全球每五件毛衣就有一件来自它的织机,是“世界毛织之都”……

这种“强镇如林”的局面,源于改革开放后“自下而上”的工业化路径。当年“村村点火、镇镇冒烟”的“三来一补”模式,让经济重心深深沉淀在基层。

市级政府更像一个协调各方利益的“联邦政府”,而每个“州”都拥有强大的经济自主权。它们在经济实力上互相不服,在招商引资上激烈竞逐,却又在产业链条上紧密协作。

这种充满张力的“散装”模式,正是“东莞堵车,全球缺货”这一传奇的底层密码,它赋予了这座城市无与伦比的草根活力与惊人的抗风险韧性。

第三章 隐秘的角落:山海、方言与舌尖上的至味

除了硬核的经济架构与厚重历史,东莞还藏着无数不为人知的诗意角落,它们共同构成了这座城市温润而复杂的内里。

人们常误以为东莞是纯粹的内陆工业城,却忘了它拥有超过90公里蜿蜒的海岸线。

在威远岛上,古老的炮台沉默地俯瞰珠江口,见证了百年沧桑;

在滨海湾新区,一条风景绝美的沿海公路被网友爱称为“小镰仓”,海风拂面,落日熔金,是这座工业都市难得的浪漫注脚。

语言,是这片土地上另一张隐秘的文化地图。这里主流的粤语莞宝片、山区片里流通的客家话、以及沙田镇、虎门新湾社区奇特的“军话”(一个源自明清驻军的闽语方言岛),共同绘制出一幅复杂的语言迁徙图,诉说着“客家人迁入、广府人经商、明代军户驻守”的漫长岁月,无声地证明着此地作为移民城市的悠久历史。

而当你尝过大岭山镇的“糯米糍”荔枝,才会真正懂得苏东坡“日啖荔枝三百颗”的狂喜。这颗荔枝中的极品,果大、核小、肉厚、味极甜,在古代是供奉皇家的贡品。

它的甜蜜,足以融化所有关于岭南风物的想象,也提醒着人们,在冰冷的机器与滚烫的产能之下,这片土地依然保持着滋养万物、奉献至味的温柔。

结语 在撕裂与融合中,看见真实

这就是一个超越标签的、完整的东莞。它不是在单一维度上突进的怪物,而是在多重维度上同时展开的、充满张力的生命体。

在这里,可园的风雅与流水线的轰鸣仅一街之隔,千年的古邑与世界的工厂在进行着日夜不休的对话。

它既是“散装”的联邦,又是紧密的共同体;

它既有直面全球的激烈竞合,又有藏于山海之间的岁月静好;

它既有举重若刚的强悍,也有莞草织席的柔韧。

东莞的故事,或许能给我们更深沉的启示:任何一个地方,如同任何一个人,都无法被简单的标签所定义。

真正的理解,源于我们是否愿意走进它的肌理,倾听它古老的心跳与现代的呼吸,感受它在传统与现代、本土与全球的巨大撕裂与融合中,所迸发出的那种不屈不挠、兼容并蓄的旺盛生命力。

它或许充满矛盾,但正是这些矛盾,构成了它真实、动人且值得被深刻铭记的灵魂。

这,才是东莞真正感人至深的力量所在。

(请读者您在评论区积极留言,让更多人受到启发和鼓舞!)

还没有评论,来说两句吧...