前些日子驾车去享有“国保第一市”美誉的运城博物馆参观,走进第一展厅“华夏寻根”馆,首先映入眼帘的就是一个大型的沙盘,上面标注着各个区县的国保文物,其中郭村泰山庙尤为显著。那一刻,胸腔里像被什么东西猛地撞了一下,那些埋在黄土里的日子,那些带着土腥味的记忆,突然就涌了上来,模糊了眼前的沙盘,却把遥远的故村衬得愈发清晰。

郭村这地方,古时属解州夏县(据《乾隆解州夏县志》记载,北魏分治后形成"夏县"与"安邑"两套行政体系:北安邑延续县名,今运城安邑镇;南安邑因禹都传说更名夏县,郭村隶属夏县),如今瞧着也还是老样子——土塬围着村落,尽管有了油路砖房,但风里依然裹着化不开的黄土气息。

村东头黄土塬上兀自立着的,便是泰山庙了。深秋时节,风一紧,塬上的树叶就簌簌往下落,被风卷着掠过庙墙,像无数只干枯的手,轻轻摩挲着这座老庙。它就像村里那些年过七旬的老者,脊背或许有些佝偻,脸上刻满了皱纹,却依旧沉默而坚定地站在那里,看日出日落,看春种秋收,看一代代人从村里走出去,又盼着他们能再走回来。

路上总少不了扛镢提锨、背着篓筐下地的村民,裤脚沾着泥,鞋面蒙着土,脚步却个个沉稳。鸡鸣犬吠是村里永恒的背景音,偶尔还能听见村西头几头驴“昂嗤昂嗤”地叫,拉粪的大爷听见动静,赶紧放下担子,趿着布鞋走过去,用锨把驴粪收进篓里,嘴里念叨着“好东西,能肥半亩地”。

庙内供奉的主神是东岳大帝,多是《封神演义》里黄飞虎的模样:红脸膛,浓胡须,身披铠甲,透着一股威严。在村里人心里,这位大帝管着人间的生老病死、富贵贫贱,连阴间的七十六司、十八地狱都归他辖制,是顶顶神圣的存在。

老人们常说,泰山是离天最近的地方,古时候的帝王都要去泰山封禅,祈求上天保佑江山稳固。从唐代的“天齐王”,到宋代的“仁圣天齐王”,再到元代的“天齐大生仁圣帝”,一代代帝王给泰山神加着封号,村里的人也跟着尊崇,每年农历三月廿八东岳大帝诞辰,总有村民自发前去上香,既是给神灵的献礼,也是给自己的慰藉。

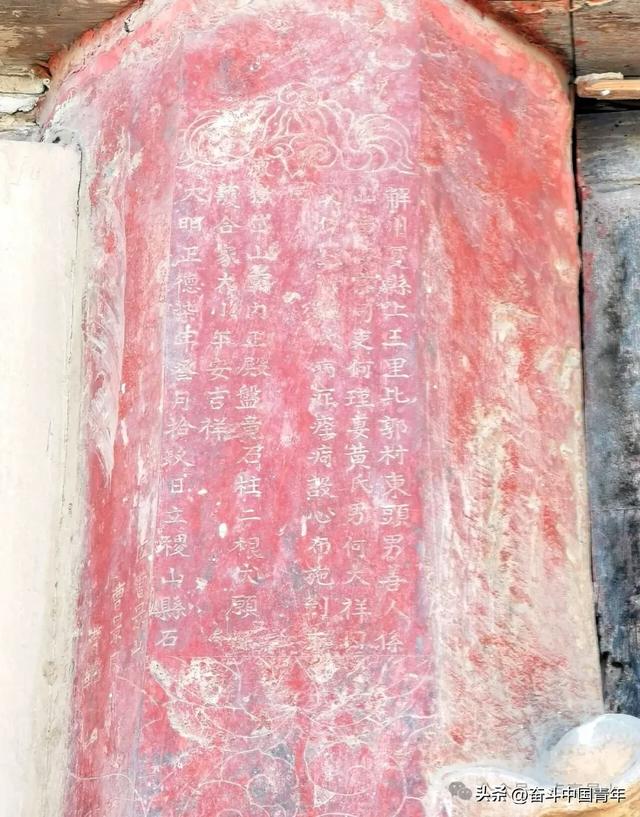

大殿门两侧石柱上的铭文记载这对石柱为郭村何氏先祖捐赠

在中国古老的宇宙观里,“天”是至高无上的,越高的地方,越容易被神灵看到。郭村没有真正的泰山,村里人就堆起一座高大的土堆,把庙建在土堆之上——这土堆便成了村里的“小泰山”,成了连接天地的“宇宙之轴”。土堆四周围着高高的土城墙,能挡得住塬上的狂风,也能聚得住村里的人气,在风水学上,这是“藏风聚气”的好地方。小时候不懂这些玄妙的道理,只觉得那土城墙、那土堆,是我们撒野的好去处。

有一年,隆冬时节,雪下的紧,孩童时期的小伙伴们挤在庙里,透过窗户翘首以盼,等着放映师傅提着放映机踩着厚厚地积雪来到大殿,观看一场期望已久的彩色武打片电影,那种温暖现在想来依然美好。

小时常和伙伴们往庙上跑,不是为了拜神,图的就是那片自在。墙根向阳处,总卧着几位晒暖的老汉,手里捏着烟袋锅子,烟丝燃着,冒出淡淡的青烟。他们不怎么管我们,只顾着唠嗑,说的多是陈年旧事:解放初期的荒年,地里颗粒无收,村里人只能挖野菜、啃树皮;或是谁家的驴下了双驹,谁家买了新牛犊花了多少钱,谁家的麦子打了多少斤,话语里全是对土地的敬畏,对日子的期盼。我们就扒着墙头上的酸枣丛,看庙门口那棵老椿树,叶子落得满地,被风卷着在门槛边打旋,像极了母亲纳鞋底时不小心掉在地上的线头,细小,却牵着人心。

最疯魔的是掏鸟窝、捡酸枣的时节,也是我们这些半大孩子最快活的时候。秋深了,土城墙头的酸枣丛红得透亮,枝桠上还挂着清晨的霜气,咬一口酸得直咧嘴,却又忍不住再咬。我们挎着母亲用旧布缝的口袋,踩着高低不平的土坷垃往上爬,酸枣刺扎得手背通红,渗出血珠也顾不上揉,只一门心思往口袋里塞,直到口袋鼓得像个小皮球才肯罢手。末了嘴唇染得紫红,回到家被大人见了,总要笑着骂几句。

老椿树的枝桠伸得老高,树洞里常藏着麻雀窝,狗蛋是我们中间最胆大的,总自告奋勇抱着树干往上蹭,树皮磨得手心发烫也不叫一声。我们在底下仰着脖子喊“小心点”,生怕他摔下来。他摸出鸟蛋就往下扔,我们手忙脚乱地接,有的没接住摔在黄土上,黄白的蛋液溅开,引得一阵惋惜。

除了掏鸟窝,我们还喜欢在庙门口的土场上玩“攻城”。用土块堆起两道矮墙,分成两拨人你攻我守,土块扔得“嗖嗖”响,身上脸上全是黄土,却笑得格外开心。饿了就从口袋里摸出一块硬邦邦的馍,就着家里带的腌萝卜条,吃得津津有味。

偶尔遇上走村串户的货郎,挑着担子摇着拨浪鼓,“咚咚咚”的声音一响,我们就全围了上去。货郎的担子上什么都有:五颜六色的糖块、花手绢、玻璃球、小风车,还有女孩子喜欢的红头绳。我总缠着父亲买几颗水果糖,糖纸剥开来含在嘴里,那甜味能甜一整天。男孩子则偏爱玻璃球,兜里揣着几颗,课间放学后蹲在地上就能玩半天,输了的懊恼,赢了的得意——那些简单的快乐,如今想起来依旧让人心里发暖。

最让我们盼着的,是村里放露天电影的日子。消息一传开,下午刚放学,我们就扛着小板凳、小马扎往庙前土场跑,抢占最靠前的位置,用石头在地上划个圈就算“地盘”。天黑透前,土场就挤满了人,大人小孩黑压压一片,说着笑着,烟袋锅子的火星在夜色里一闪一闪。放映员架起机器,把银幕绑在老椿树和土城墙之间,白布一拉,借着月光泛着淡淡的光。机器“嗡嗡”启动,光束射在银幕上,《地道战》《少林寺》的画面一出来,全场就安静了,只听见胶片转动的声音和银幕里的台词。我们挤在板凳上瞪着眼睛看,时不时为英雄叫好、为坏人跺脚。电影散场时,月亮已经升得老高,我们扛着板凳往家走,路上还在争论电影情节,模仿着英雄的动作,土路上的脚步声、说笑声,久久散不去。

每年十月十八村里古会唱戏,是一年中最热闹的日子,比过年还要红火。头天夜里,大队部的喇叭就反复吆喝。第二天一早,天刚蒙蒙亮,土路上就热闹起来:邻村的人扛着板凳、挎着布包,有的套着驴车,车斗里载着婆娘娃娃,还有一筐吃食,慢悠悠往郭村赶。庙门口的土场很快挤得水泄不通,卖甘蔗的拉着推车,炸油糕的油锅“滋滋”作响,金黄的油糕撒上白糖,香气能飘到村西头的磨坊,买卖牛的交易在庙墙的一隅。小朋友们手里攥着大人给的块八毛钱能开心的逛一整天。

后来我离村去县城读书,那是我第一次长时间离开家。临走时,特意去了趟泰山庙。土场还是老样子,只是没了庙会的喧闹,没了露天电影的光影,显得格外冷清。老椿树的枝桠光秃秃的,地上落着几片干硬的叶子,被风一吹,打着旋儿往前滚。我摸着斑驳的土墙,上面还留着儿时和伙伴们用石子刻下的歪歪扭扭的名字,有的已被风雨侵蚀得模糊,可那些回忆,却依旧清晰如昨。风从墙头上吹过,带着熟悉的黄土味道,像父母在村口送我时,塞在我怀里的那袋炒黄豆的香气,温暖而踏实。

如今,城里楼越盖越高,马路越修越宽,霓虹闪烁,车水马龙,可心里总觉得空落落的,大抵是生活在了钢筋混凝土的笼子里,思维失去了驰骋在泰山庙撒野的那股劲儿。我时常想起郭村的泰山庙,想起那座土堆、那道土墙、那棵老椿树,想起伙伴们的笑声,想起庙会上的棉花糖和油糕,想起露天电影里的光影——那些简单而纯粹的日子,像刻在骨子里的印记,怎么也抹不去。那泰山庙哪里只是一座庙宇啊,它是黄土塬上长出的一段岁月,是我们这些从农村走出来的人的根。它像一位沉默的父亲,记下我们光着脚丫在土场上奔跑的模样,记下我们在月光下听故事的虔诚,记下我们离开时的不舍与回望。

人这一辈子,就像被风卷着的叶子,从故土出发,飘向四方。可无论飘多远,根永远扎在最初的地方。回望有时不是简单的乡愁,是生命最初的底色,是我们在尘世中奔波疲惫时,能靠着取暖的力量。故乡的土是实的,故乡的记忆是暖的,就像泰山庙那斑驳的土墙,任凭风雨侵蚀,依旧稳稳地立着,护着我们这些游子的魂,牵着我们回家的路。

山河故人,大抵就是这样。(文/姚宁,字/茗灿)

后记:2006年5月25日,郭村泰山庙大殿被中华人民共和国国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

据石柱铭文记载,郭村泰山庙很可能原名叫东岳岱山庙。尽管东岳岱山庙和泰山庙供奉的都是东岳大帝,但是有细微的区别。因历代帝王或者中国本土宗教道教正一派尊崇东岳大帝,其建的供奉东岳大帝的庙宇规格较高,一般称呼东岳岱山庙,而民间信仰所建立的供奉东岳大帝的庙宇多称泰山庙。(道教正一派为江西龙虎山张天师那一派,1949年第六十三代张天师张恩溥迁台,大陆地区由张金涛等后裔延续传承)

还没有评论,来说两句吧...