图片是1977年秋天,我穿着崭新的确良军装,班副沈吉深帮我背了一旅行袋苹果,在兴城县火车站,上的直达牡丹江的165次列车,坐硬板回故乡牡丹江的。

话外音班副沈吉深也是牡丹江人,他父母是牡丹江209医院的军医,父亲上海人,母亲还健在,他80年代末从上海去了澳大利亚,说是人早就没有了。想想他父母该有多悲痛,就这一个儿子。

在家玩了一个多月,骑自行车去过开除我的北方工具厂子弟学校,去过我母亲工厂,去过转盘道守备九师院子里,我跟门岗说,我找你们后勤部长郝明阁家,他儿子在我们团卫生队。

那个年代胞兄在哈尔滨师范学院艺术系教书,返回部队途经哈尔滨,就心情激动的想去大城市哈尔滨去看看,我是小城市牡丹江长大的,当年记忆里牡丹江就一个线路公交车。从出生到当兵也没有坐过公交车,因为牡丹江太小了,从北走到南也就一个小时。但是,故乡再小在我的心里位置大。

我是国庆节那天早上,坐了一个晚上硬板,到的哈尔滨火车站,下了火车就感觉太冷了,我穿夏装 ,那个年代比现在冷。

出了出站口,在人群里发现胞兄推自行车站在出站口小广场上,过来接我。

跟胞兄往公交车站点走,眼前目力所及,都是楼房,公共汽车,有轨电车,无轨电车,在路上跑。哈尔滨真大啊。

胞兄说,你在这(哈站公交车站点)坐101无轨电车,到了和兴路再倒102无轨电车,到动物园站下车,嘱咐了我好几遍,担心我坐错车。

无轨电车先是上了坡道,就是现在的红军街,到了博物馆看到国旅大厦,好惊讶,这么高啊。

无轨电车继续往南,看到文化宫了,跟牡丹江文化宫差不多,就是牡丹江文化宫是灰色的,哈尔滨文化宫是黄色的。接着就到省政府转盘道了,上了和平路上。

我带着两个大旅行包,当年无轨电车上也都是年轻人居多,没有老年人。有些是穿工作服的女工,那个年代没有外来人口,无轨电车上都是哈尔滨人。就感觉人家穿工作服也好看。一个姑娘要下车,说,解放军同志坐我这,我下车。我也没有好意思坐下,那个年代学雷锋风气还是挺扎实的。我是解放军有座我也不能坐。

我在和兴路下车,又倒102 无轨电车到动物园站下车了。

站马路上等我胞兄,我好像等了一个多小时,胞兄骑自行车出现了。

可把我急够呛。

那时候胞兄住师范学院院里一栋二层大筒子楼,应该就是旧教学楼改造的,一条长走廊,走廊两边住着师大结婚跟没有结婚的老师。

家家户户做饭就在走廊做,每家门口一张教课桌子,在桌子上做饭,记不住是用煤气罐还是蜂窝煤做饭。当年哈尔滨应该还没有煤气罐。

反正走廊烟熏火燎,白天也黑咕隆咚的。

到了中午晚上,走廊就热闹起来了,大人孩子吵吵嚷嚷,老师们就开始做饭了。

那个时候有食堂,就一个食堂,不大,靠近师范学院西墙。食堂吃的非常不好,胞兄带我只吃过一次。

胞兄是在他自己房间用电炉子做饭吃,因为胞兄带学生,我去那几天吃饭都有学生过来拿菜带肉,带啤酒过来陪我吃饭。

他们应该是恢复高考头一届大学生。

胞兄人际关系好,带我去外语系翁嘉彬老师家,她丈夫是新四军老战士,当年是省文化厅厅长,翁阿姨带我跟胞兄去她家吃过饭,只是记得她家一条走廊,好几个屋子,吃饭有餐厅。去年我胞兄说翁老师去世了,好像近90高龄。

当年艺术系主任是画家林彦,大个子,他女儿叫三毛,一家人跟我胞兄关系都非常好。后来家父调省城工作,逢年过节都给林彦老师送东西。哈尔滨师范学院是胞兄美术生涯的摇篮,现在叫艺术学院了。胞兄担任过艺术系党支部书记。

胞兄的电炉子电阻丝经常断,一断就由红变黑了。接上又变红了。做一顿饭得接好几次电炉子。

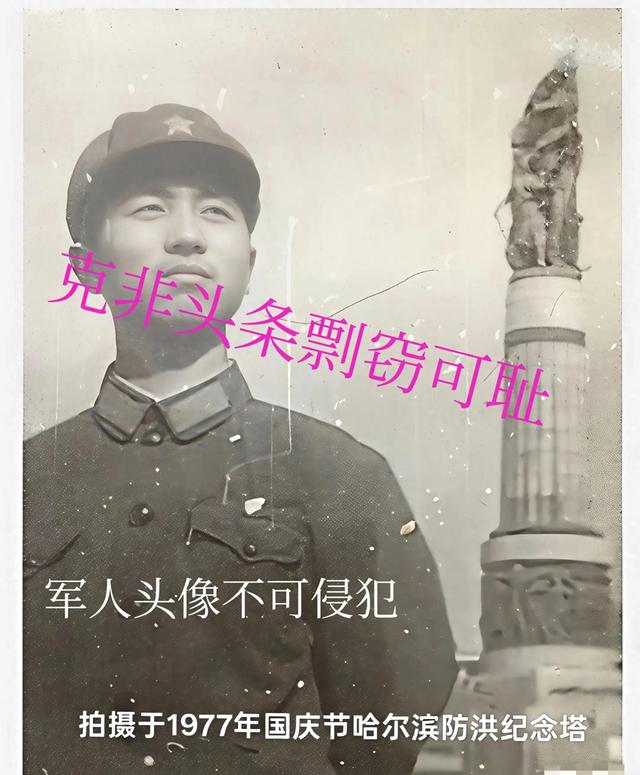

胞兄带我去了防洪纪念塔,去了博物馆。

照片是花钱拍照的,记不住多少钱了,胞兄给的,我留地址。

我到部队,一个多月了照片才到。那个年代人好,没有那么多花花肠子。交钱了,肯定邮寄给你。

一转眼48年过去了,胞兄都70多岁了。

还没有评论,来说两句吧...