最近,澳大利亚正式宣布,向南太平洋岛国图瓦卢的居民们开放世界首批“气候签证”,为的是躲避威胁其祖国安全的海平面上升和极端风暴。目前已有超过3000名图瓦卢人提交了首轮申请。

过去一年中,图瓦卢经历了干旱和洪水两次重大气象灾害,不仅让一部分居民流离失所,岛上一些地貌、建筑也因此损毁。

随着潮水上涨和气候变化加剧,洪水在这里已成为常态,科学家警告说,整个岛屿可能在35年内被淹没。这意味着,这个南太平洋上的小国也面临着文化的消失——岛上不仅有他们的生活,过往的历史、传统与祖先也都在此。

这个世界上也有一些文化,并非因为自然灾害而消失。

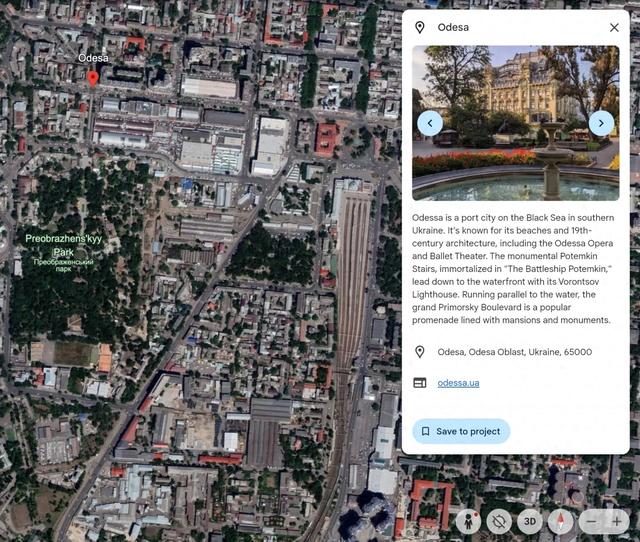

在Google Earth上,乌克兰南部港口城市敖德萨历史中心仍保持着战前的轮廓,街道铺陈,教堂伫立,绿植沿街排列。

这样的街景停留在2021年,在现实中,这片城区早已在连番的轰炸中严重损毁。2023年7月,敖德萨主教堂在空袭中部分坍塌,周边多处历史建筑严重受损。

但在数字地图上,一切“尚未发生”。

2025年6月,Google Earth上的城市敖德萨。

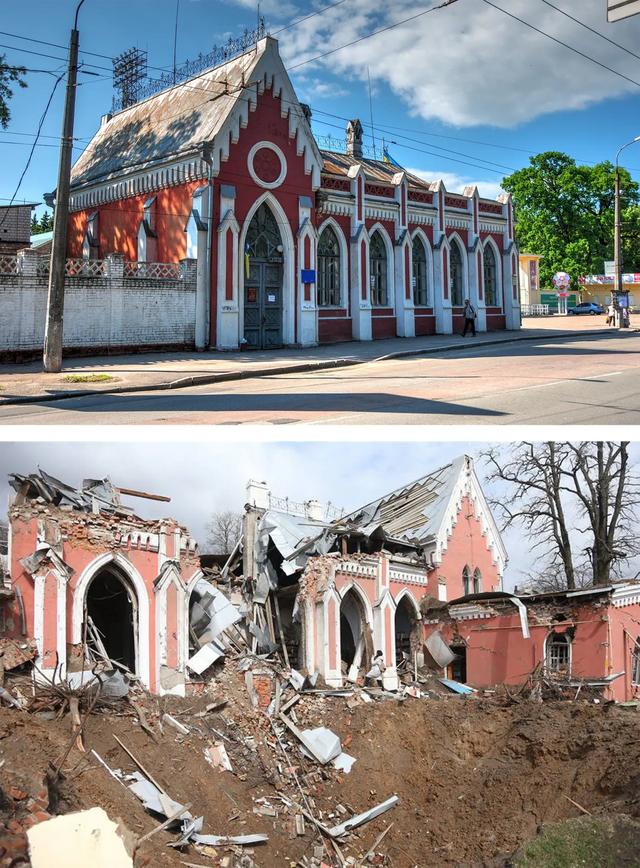

位于乌克兰北部切尔尼戈夫的青年图书馆,所谓的塔尔诺夫斯基大厦(Tarnovsky House)建于1900年,曾长期作为古董博物馆,直到1980年被改造成图书馆。该建筑未来将被修复。

图片来源 / “塔尔诺夫斯基大厦,青年图书馆”,被摧毁的乌克兰遗产展览,莱布尼茨东欧历史与文化研究所(GWZO)

这样的“延迟”,并非技术故障,而是时代的脚注。

联合国教科文组织每年发布的《濒危世界遗产名录》正在不断增长,从被塔利班炸毁的巴米扬大佛,到在ISIS控制下失去庙宇的帕尔米拉古城,从被一场火灾吞噬的里约热内卢国家博物馆,到太平洋上即将沉没的岛国图瓦卢。

文明的断裂,有时发生在炮弹落下的瞬间,有时发生在海平面悄然上升的几十年里。战争与气候正在以各自的方式,重新绘制文化的边界。

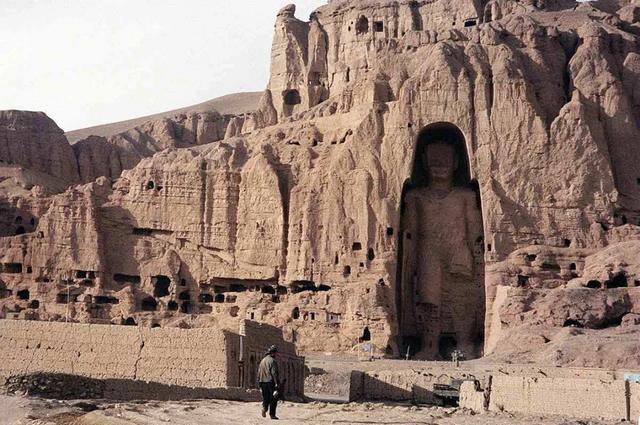

一尊大佛的缺席

在纪录片《巨佛之商》(The Giant Buddhas)中,导演克里斯蒂安·弗雷(Christian Frei)的镜头缓缓掠过巴米扬山谷的断崖,几个阿富汗男孩在废墟和崩塌的石块间奔跑、玩耍,背景是崖壁上巨大而残败的佛翕。这里曾容纳过世界上最大的立佛,如今空无一物。

在阿富汗,两名男孩在联合国教科文组织保护的巴米扬大佛遗址前观看塔利班会议。图片来源 / Nanna Muus Steffensen,卫报

2001年3月,塔利班政权在巴米扬山谷引爆炸药,摧毁了两尊高达53米与35米的佛像。这对开凿于公元6世纪的巴米扬大佛,在丝绸之路的高原地带矗立了一千四百年,曾是中亚佛教艺术最宏伟的遗产之一。一夜之间,它们被夷为平地,只剩两个巨大的空洞。

在纪录片中,一位阿富汗老人站在断崖下望着空洞的佛翕说:“我从小每天都能看见他们,现在他们走了,我们像是被抽掉了影子的身体。”

在所有人为这场突如其来的毁灭感到震惊的同时,也引发了一个持续至今的讨论:失去的文化遗产,能否被“重建”?

自此,曾有多个文化保护团队尝试以激光扫描、3D建模、全息投影等技术“复原”巴米扬大佛。2015年,一场仅持续一夜的3D光影还原在遗址现场举行,两尊佛像在崖壁上以光影的形式短暂“归来”。BBC记者称其为“数字时代的追悼仪式”,也有人称其为科技对历史的缅怀和救赎。

与此同时,这场复原也引发了更大的争议:没有原物,没有信仰的数字“重建”,是否只是一场视觉幻像?

如今,围绕巴米扬的讨论仍在继续,在一些记录阿富汗的影像中,这处曾经庇护信仰的断崖,成为陪伴当地孩子们童年的游戏场。

在炸毁与重建之间,他们成为在“历史空洞”中长大的第一代人。

一座3D凯旋门,

该通向何处?

2016年4月,一座凯旋门静静伫立在伦敦特拉法加广场。它高5.5米,来自曾被誉为“沙漠中的威尼斯”的帕尔米拉古城。

在川流不息的观光人流之间,这件“突兀”的历史遗迹吸引了数以万计的目光。几个月后,它又远渡重洋,伫立在纽约市政厅公园,作为联合国大会期间的特殊景观,接受来自世界各地的注视。

这座有些破败的拱门原本位于叙利亚中部的古城帕尔米拉,却在2015年被ISIS炸毁,只剩下残垣断壁。

过去的叙利亚古城帕尔米拉

被炸毁后的古城,图片来源 / sputniknews via AP

这场历史遗迹的“复活巡游”由英国数字考古所(Institute for Digital Archaeology)与联合国教科文组织合作发起。他们借助历史测绘图、卫星扫描与游客照片构建三维模型,最终使用埃及大理石粉进行3D打印,尝试还原这座罗马时期的凯旋门。

数字考古研究所复制的古巴尔米拉城的罗马凯旋门,在纽约市政厅公园。图片来源 / Rain Embuscado

这座存世超过1800年的石门,曾作为神殿的入口,见证了帕尔米拉作为古代东西方商路节点的辉煌时刻。波斯、印度、地中海的文化在此交汇,也在此留下痕迹。

在导演维姆·文德斯(Wim Wenders)的纪录片《地球之盐》中,被摧毁前的帕尔米拉古城以黑白影像的方式短暂现身于镜头前。如今,这些古迹在空袭与爆炸中几乎灰飞烟灭。

一名叙利亚士兵站在巴尔米拉的古柱廊前。图片来源 / picture - alliance, dpaN.Sharifulin

ISIS撤离后,帕尔米拉废墟虽然得以重新开放,却因为持续动荡与资源匮乏,修复工程迟迟未能开展。

一位当地居民在接受《卫报》采访时说:“我们回来的时候,神殿已经不在了,博物馆变成了兵营。没人告诉我们还留下什么。”他的父亲曾是帕尔米拉古迹的导游,如今只能靠售卖瓶装水维持生计。

负责3D修复的数字考古研究所负责人罗杰·米歇尔(Roger Michel)在演讲中表示:“如果我们无法保护它,就去复制它。这不是重建本身,而是一种提醒。”在他看来,这场数字重建更像一种全球性的文化号召,唤醒人们对历史破坏的警觉。他称之为“起点”,而非终点。

然而,并不是所有人都认同这样的“修复”,2016年凯旋门在纽约展出时,《纽约时报》的专栏作家迈克尔·基门斯(Michael Kimmelman)曾撰文写道:“这是某种文化的立碑式复印,我们不应该把记忆转移到塑料和石粉上,而要思考为何它会消失。”也有学者担心,在“替身性展示品”的安慰下,世界会更快忘记战争本身。

于是,一座凯旋门成了纪念碑,也成了提问者:在废墟上复制历史,是延续文明,还是重置记忆?

在炸弹落下之前

在更近的战火中,文化的“数字抢救”不再只是象征,正成为一种防御。

2022年10月11日,乌克兰在俄乌战争持续推进之际,紧急向联合国教科文组织申请将敖德萨历史中心列入《濒危世界遗产名录》。这项申请于2023年获批时,人们仍心存希望——这座黑海港口的文化心脏,或许能借此免于战火。

然而,仅半年后,从7月19日至24日,敖德萨连续5晚遭受空袭,世界遗产区被轮番轰炸。乌克兰最重要的东正教堂之一——敖德萨主教堂部分坍塌,街区中央多座19世纪的历史建筑严重损毁。

历史学家奥莱克桑德·巴比奇(Oleksandr Babytch)无奈地说:"再过十个这样的夜晚,我们就可以要求教科文组织将我们从名录中删除了,因为不会再有遗产需要保护了”。

2025年6月20日,乌克兰敖德萨,一名消防员在俄罗斯无人机袭击现场工作。图源:路透社

敖德萨市民米科拉·维克扬斯基(Mykola Viknyansky)曾是将该城市申遗的主要发起人之一,他也是一家文化公司的创始人。

回忆起当初的努力,他坦言:“我以为被列入名录可以起到保护作用,但现在看来,那只是一纸哀书。”

敖德萨的变容大教堂(Spaso-Preobrazhensky Cathedral),该教堂在2023年7月23日部分被毁。这座建筑建于19世纪初,仅在20年前进行了修复。图片来源 / 被摧毁的乌克兰遗产展览,莱布尼茨东欧历史与文化研究所(GWZO)

面对持续的毁灭,“数字抢救”成为乌克兰抵抗文化湮灭的应急方案。自战争爆发以来,多个文化机构与民间组织启动了紧急数字建档计划,一种“与时间赛跑的营救”在硝烟中展开。

无人机、高精度激光设备和高分辨率摄影机被派往教堂、歌剧院、博物馆和历史街区,把那些随时可能炸毁的文明碎片上传至云端。

这不是为了未来的重建,而是为了保存一个即将消失的现在。

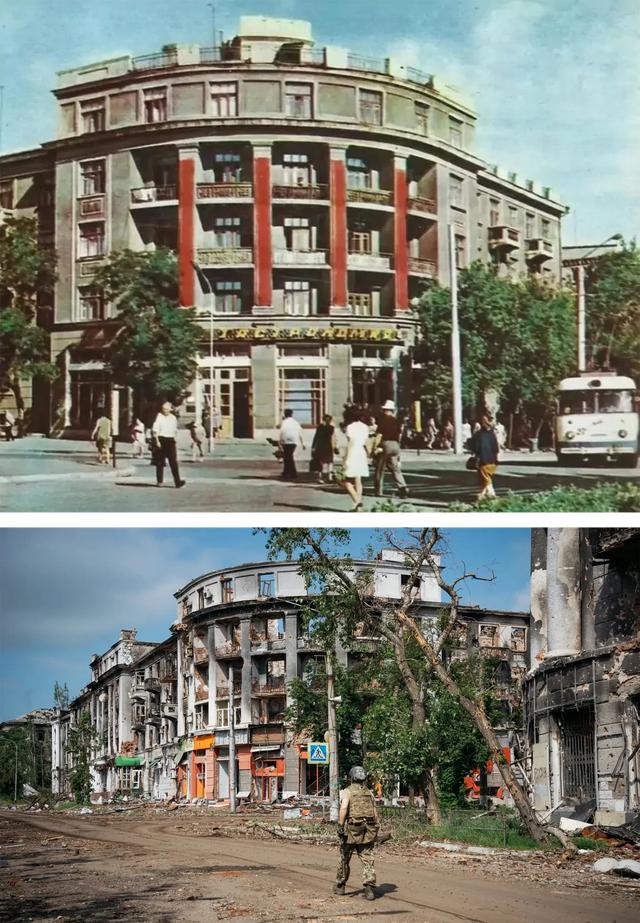

这栋建于20世纪30年代的巴赫穆特的多户住宅。敖德萨城市大部分被毁,这里曾经有74000人居住,如今估计只剩下几百人。图片来源 / “米鲁街42号住宅楼”,被摧毁的乌克兰遗产展览,莱布尼茨东欧历史与文化研究所(GWZO)

参与营救的工作人员将这场行动称之为“文化防御”,在他们看来,这项工作虽然无法阻止炮弹,但可以留下证词。

然而,这种以模拟对抗消亡的模式,也暴露出一种时代性焦虑——我们越来越依赖备份和复刻去留住文明,是不是正在滑向一个没有遗产的未来?一个只存在于数据中的记忆世界?

一栋已经重建的建筑。在袭击之前,这里主要居住着利沃夫国立理工大学的教职工。这栋建筑于2023年7月6日被摧毁。图片来源 / “理工人员住宅”,被摧毁的乌克兰遗产展览,莱布尼茨东欧历史与文化研究所(GWZO)

对于这个问题,没人能给出确切的答案。正如乌克兰前线一位参与数字建档的扫描员所说:“我们做这件事,不是因为有用,而是因为不能不做。”

“我们为什么每次都想重建它”?

2019年10月31日凌晨,一场突如其来的大火吞噬了冲绳首里城的正殿与六座附属建筑,毁坏面积超过4200平米。这是它历史上的第六次毁灭。从明治废藩到美军空袭,这座曾是琉球王国政治与文化象征的宫殿,在同一片土地上屡次化为灰烬,又屡次从废墟中重新站起来。

图片来源 / X@NHK NEWS

在这场大火之前,首里城最近的一次毁灭是在1945年的冲绳岛战役,美军的空袭几乎将这里夷为平地。直到1992年,冲绳归还日本20年之际,人们才根据旧图纸与文物照重建了这座宫殿。

那场“现代材料+传统外观”的重建,曾引发诸多讨论:混凝土结构复刻的“旧时王宫”,究竟是文化再生,还是伪装的复制?这种争论在2019年的大火之后再度浮现——传统,究竟是100%的还原,还是一个不断被记起、被实践的过程?

火灾发生后,冲绳人发起“首里城再建”计划,仅仅一年,民众捐款突破50亿日元。与此同时,东京大学与冲绳县政府启动“首里城数字建档计划”,在现场进行逐块扫描、分类建模与材质分析,试图对瓦片残骸、木梁结构、漆工图案等进行数字化归档。他们的目标不仅仅是还原一座建筑,更是将重建本身,转化为公共可参与的文化教育过程。

在NHK2020年的纪录片《复原首里城:重建之路》中,一位当地的受访者说:“我们不是要还原一栋宫殿,而是去理解,我们为什么每次都想重建它。”在这个意义上,首里城的命运或许不能直接回答“文化遗产到底该如何保存?”这样的问题,但它以一种更动人的方式,反复向我们提出:真正的传统,是不是一种我们始终不愿放弃的集体记忆?

废墟上重建,

是回到原点还是重新定义?

如果说冲绳的首里城是一次关于“我们为何一次次重建它”的集体凝视,那么,巴黎圣母院的重建,则将这个问题引向了另一个维度——我们该以怎样的面貌,记住曾经失去的东西?

2019年4月15日,巴黎圣母院在大火中严重损毁,标志性尖塔轰然倒塌,全球震动。仅仅几周后,法国政府就面向世界发出重建征集令,邀请全球建筑师为重建圣母院提出新的屋顶和塔尖设计方案。

这一举动迅速点燃了想象力:光束、温室、镜面屋顶、金属羽翼、彩色玻璃尖塔......来自世界各地的上千个设计方案汹涌而至,巴黎天际线上的一座“可能的圣母院”被反复勾勒。

这更像是一道全球性文化辩题:在废墟上重建,是回到原点还是重新定义?面对一座古迹,我们究竟该保留哪种记忆,又是否该介入另一种记忆?

图片来源 / Patrick Zachmann,rebatirnotredamedeparis

在法国,这场辩论迅速升温。

支持者呼吁大胆创新,认为巴黎圣母院从来都不是一座静止不变的遗迹,而是一部建筑的时间长卷:从12世纪的奠基,到19世纪维奥莱·勒·杜克(Violet le Duc)改建的哥特塔尖,正是一次次重建构成了今天我们所理解的“原貌”。

而反对者主张原貌修复,强调圣母院作为法国国家象征、文学地标和宗教空间的统一性,不应该被时代风格任意打断。

法国总统马克龙一度支持以现代语言重塑圣母院,然而,在民意的压力下,政府最终于2020年宣布,将完全按照19世纪的圣母院原貌进行修复。那座由勒·杜克设计的尖塔将按原样重建,屋顶也将用1000棵橡树依照传统工艺复刻。整个修复工程计划于2025年对外重新开放。

图片来源 / David Bordes, rebatirnotredamedeparis

这是一个明确的政治与文化选择:危机之后,回归熟悉的形象似乎比探索未知的可能更能带来共识。但这也让人意识到,修复一座文化遗产,从来不只是技术问题,而是一次文化决定,选择修复什么,放弃什么,本质上是在决定愿意记住什么,遗忘什么。

正如维奥莱·勒·杜克所说:“建筑的修复永远不是重现历史,是如今社会选择如何记住。”这句话,也许正是这场圣母院重建最值得留存的注脚。

第一个“数字国家”的诞生

在巴黎,当人们争论需要用哪一种塔尖来铭记历史,在太平洋另一头的海岛国家图瓦卢,则在尝试用全然不同的方式回答“文化保存”的终极命题。

2022年11月,联合国气候大会上,图瓦卢外交部长西蒙·科弗(Simon Kofe)站在一片数字模拟的海水中,郑重宣布:图瓦卢将成为世界上第一个“数字国家”。

随着海平面持续上升,这个太平洋上的小岛国,正在逐年被海水吞噬,现实中的国土或将在几十年内彻底消失。

图片来源 / 图瓦卢政府司法部、通信和外交事务部

“随着我们的土地消失,我们别无选择,只能成为世界上第一个数字国家。”科弗的这场虚拟演讲,在全球社交网络上被传播超过21亿次,也让“数字主权”首次从科幻进入现实。

图瓦卢政府计划通过数字建模技术,将整个国家——从地貌、建筑到语言、制度、仪式——完整复制进虚拟空间。那不仅是一项技术工程,更是一次存续文明的自救宣言。它不是重建,也不是修复,而是将文化从物理世界迁徙到云端的一次前所未有的尝试:在现实空间日渐坍缩时,数字空间将成为文明最后的避难所。

编辑:二郎 运营:小石,yidan 监制:Algae

还没有评论,来说两句吧...