峰峰之名源自峰峰村西部鼓山有两座重叠的最高山峰而得名。它不仅是全国唯一一个双声叠韵的县级行政区域,而且也是河北省邯郸市目前市级地名文化遗产最多的县级区域。

峰峰古时曾称昭德,至今已有7000多年的历史。这里不仅有历史悠久、闻名遐迩的磁州窑文化,而且还有响堂山上的石窟,承载历史,古韵悠长 。

今天,我们就以小知识的形式为大家介绍被誉为“第五大石窟”以及“中国三大皇家石窟”之一的“响堂山石窟”。

响堂山石窟的得名

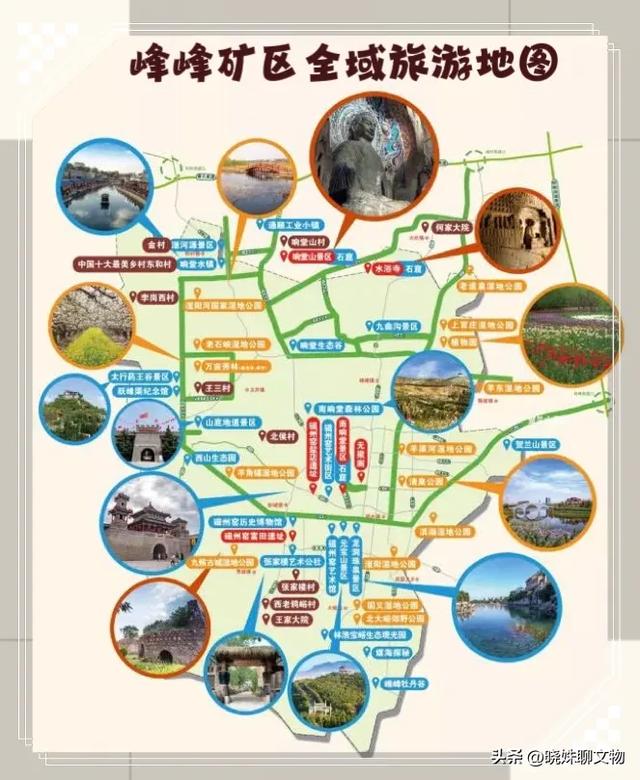

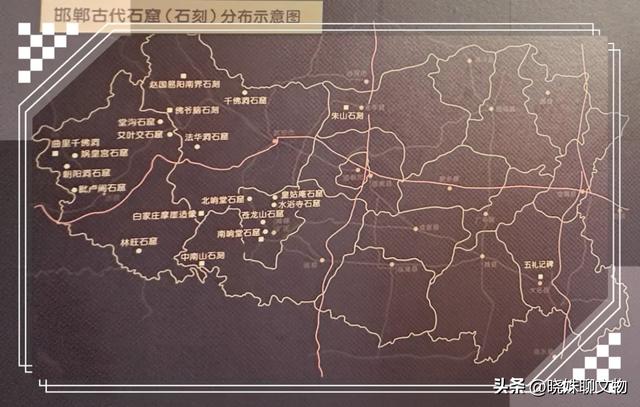

邯郸古代石窟(石刻)分布示意图

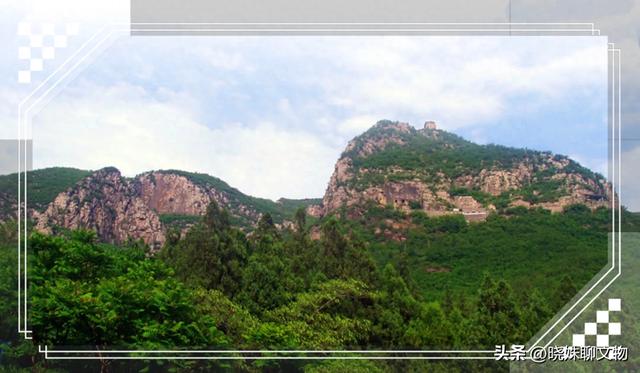

响堂山石窟,又称鼓山石窟寺。位于峰峰矿区和村镇东侧的鼓山之腰。响堂山原名鼓山,是太行山东麓的一条支脉。据史料记载,响堂山上有两大巨石,南北两向,其形状如鼓。传说从晋朝至北齐和隋朝,两石鼓常鸣,鸣则不乱,响堂山由此而得名。

响堂山石窟始凿于东魏末年,主体完工于北齐,之后在隋、唐、宋、元、明等时期均有修缮与增凿。

响堂山石窟为何分南北

响堂山石窟分布图

响堂山石窟分为南北,主要是因为其分布在鼓山的不同位置。北响堂山石窟(含长乐寺)位于鼓山西麓,南响堂山石窟位于鼓山南麓,两地相距约15公里,开凿顺序“先北后南”。而水浴寺石窟(小响堂)因规模最小,常与南北响堂山并列为第三部分。

另外,南北响堂石窟开凿目的也有所不同,北响堂石窟的开凿是为了安放高欢的陵寝,而南响堂石窟的开凿主要是用于北齐皇帝来往于陪都晋阳与邺城之间沿途礼佛、避暑、休憩之用。

响堂山石窟为何被誉为皇家石窟

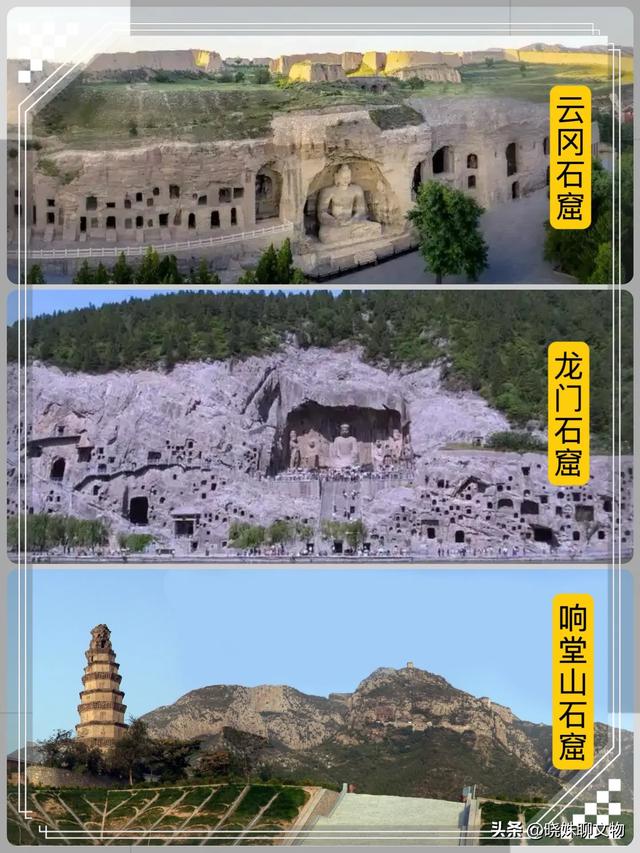

中国三大皇家石窟分别为:南北朝时期由北魏文成帝拓跋濬在山西大同主持开凿的“云冈石窟”;北魏孝文帝拓跋宏由平城(大同)迁都洛阳后,主持开凿的龙门石窟;以及始于东魏末年,却在北齐文宣帝高洋主持下开凿的响堂山石窟。

由于,这三个石窟都是由当时的皇家出资开凿,于是就被后人称为“三大皇家石窟”。

南北响堂山石窟各有多少了石窟

南北响堂共有石窟30余座。其中,南响堂石窟现存9窟,北响堂石窟现存22窟,摩崖造像450余龛,共计佛造像5000余尊。北响堂山石窟气势恢宏,南响堂石窟精美绝伦。

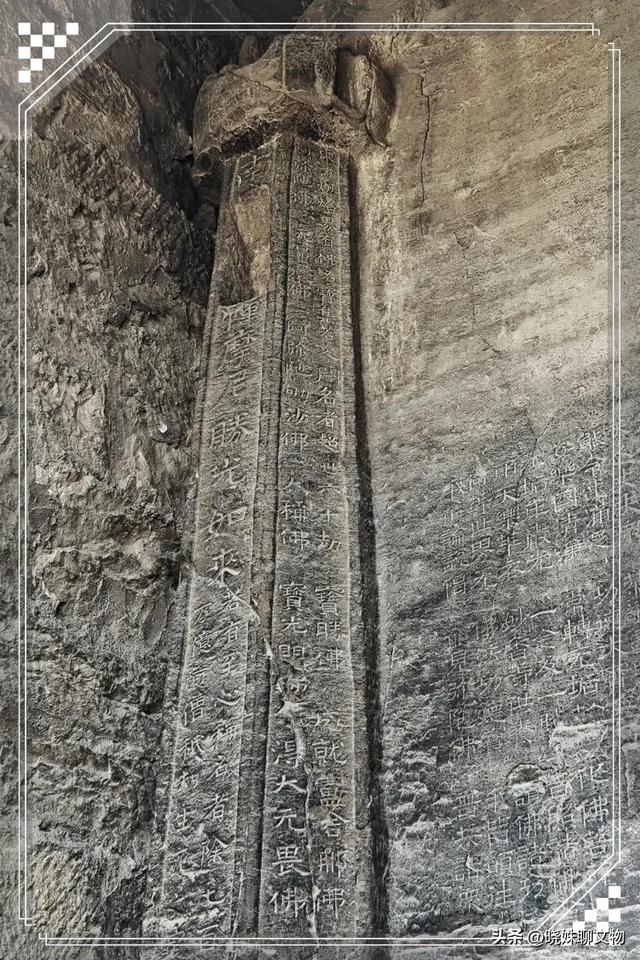

另外,响堂山石窟也是北齐时期重要的刻经地,保存了大量的摩崖刻经,比如《维摩诘经》和《弥勒成佛经》。这些刻经的造像风格创造了独特的“北齐模式”,开创了石窟刻经的先河。

响堂山石窟的建筑特色是什么

石窟依山而建,全部为设计独特的“塔型窟”,窟顶有大型的浮雕覆钵以及塔刹,这种设计在石窟艺术中较为罕见。

窟内雕刻精细,造像生动,展现了中国古代佛教艺术的精华。石窟的布局和设计也别具一格,如中心塔柱式、穹窿顶、人字拱等,具有很高的建筑美学价值。

北响堂山石窟最初是作为凌穴吗

北响堂山北洞、中洞、南洞是北齐开凿的三个大窟。据《资治通鉴》卷160记载,北洞开凿的最早目的是为了安葬北齐高祖高欢的灵柩,因此,响堂山石窟也是五大石窟中唯一的“皇陵石窟”。

北洞也被称为大佛洞(北响堂第9窟),在中心方柱左壁顶部第三龛,传说北齐神武帝高欢的棺椁就葬于此。此洞穴深3.87米、宽1.35米、高1.77米,四面素壁。

北响堂石窟有哪些石窟是北齐所开凿

被专家认定的北齐时期开凿的洞窟有:第一窟双佛洞,第三窟刻经洞,第四窟释迦洞,第九窟大佛洞。其中,大佛洞规制最宏大、雕刻最精美、装饰最华丽。

主持实地开凿北响堂石窟的修建者,虽没有立碑记载,但是根据《北齐书·僧稠传》的内容,高洋曾请北齐高僧僧稠担任石窟大寺的主持。而这个石窟大寺应该就是北响堂大佛寺。

北响堂石窟的大佛洞为何著名

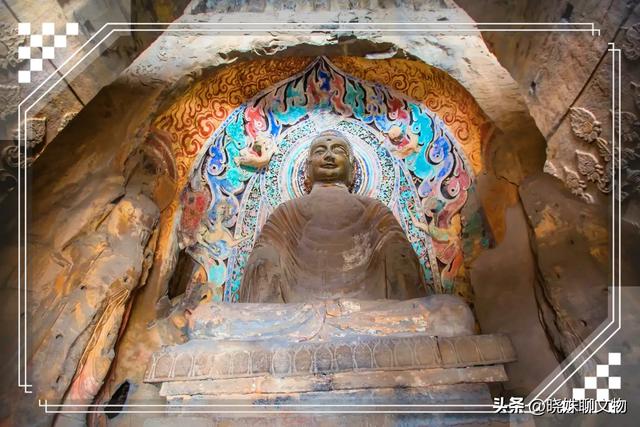

北响堂第9窟大佛洞,开窟年代最早,规制最高,造像精美。洞窟呈中心方柱式,高12.58米、宽13米、纵深12.5米 。中心方柱三面开龛,刻“一佛二菩萨”。

3.5米高的主尊大佛结跏趺坐,体态圆阔、面容丰满,与北魏秀骨清像风格迥异,造型厚重有力。四壁有十六个小龛,受波斯文化影响,基坛有畏兽托立柱,塔柱有忍冬纹,纹饰精美,令人惊叹。

响堂山石窟佛造像为何大多没有佛首

历史上,响堂山石窟所在地区历经多次灭佛运动。北周武帝宇文邕发动“武周灭法”,使其首次遭破坏,部分佛像头部被砸。隋文帝恢复佛教之后,毁坏佛像也得到了修补。

20世纪初期国力衰微,石窟佛像成盗卖目标,盗凿者将佛头贩卖海外获利,众多佛头流失,成为海外博物馆或私人藏品,使北响堂遭遇毁灭性破坏。

南响堂山石窟哪个窟飞天最美

南响堂山第七石窟

响堂山石窟各洞多见飞天形象,南响堂山第七窟窟顶飞天保存最好也最美。此窟称千佛洞,窟顶莲花藻井旁八个飞天姿态各异,曲线优美,衣袂飘飘。走进洞内仿佛进入神国极乐世界。

飞天是乾挞婆和紧那罗统称,他们原是印度神话歌舞神,后被佛教吸纳 ,成为天龙八部众神之中的两位。

响堂山石窟的花纹有哪些

响堂山石窟纹样题材丰富、造型各异,有植物纹和动物纹等多种类型,融合外来古印度风格与本土中华文化元素,构成“响堂样式”重要特色。

其中莲花纹、宝珠纹、火焰宝珠纹、忍冬纹最为常见。尤其是忍冬纹常与莲花、摩尼宝珠、山花蕉叶等组合呈现,这种饱满丰富的叠加风格兼具北朝大气与隋唐奢华,是北齐佛教艺术代表。

被称为响堂山石窟维纳斯的佛像是哪尊

大佛洞中心方柱左侧龛内,一佛二菩萨为同期开凿,约在东魏末年至北齐初年。主尊与右侧菩萨有残毁,左侧菩萨保存较好,虽头手缺失,但身姿娟秀、动作雅致,达到形神兼备的艺术造诣。

其打破早期造像的庄重直立,更具动态美与亲和力,被称为“东方维纳斯”,开启唐代主流造像“浓艳丰肥”“细腰斜躯三道弯”风格之先河。

响堂山石窟的窟壁刻经意义

响堂山石窟的另一大特色是在窟壁上进行了大规模的刻经活动。窟壁刻经不仅为响堂山石窟注入了新的活力,更彰显了其深厚的文化底蕴。

响堂山刻经书体多为隶书,基本上体现了北齐以写经体隶书为主要书法体的特色。最大的特点是以楷法写隶间以篆意,用笔方圆兼顾,无较大起伏。

响堂山石窟刻经活动不仅为后人提供了研究佛教经典版本的重要材料,也反映了当时佛教文化的繁荣与信仰的深厚。

响堂山石窟的破坏

响堂山佛造像

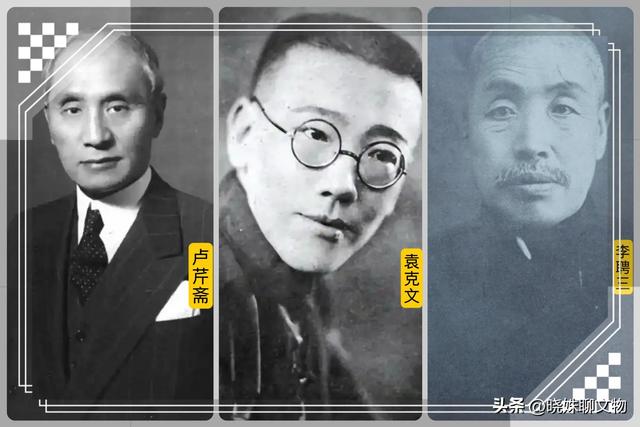

文物商贩卢芹斋是中国文物流失海外的罪魁祸首之一。早在1910年前,他就通过来远公司,勾结巴黎古董商盗卖响堂山石窟精美造像。后来公司改名卢吴古玩公司,他多次盗卖响堂山文物,累计近三十件。

1912年,武安县知事李聘三受袁世凯之子袁克文指使,盗卖响堂山石窟佛像。常乐寺方丈1918年所写内容、1925年《补修常乐寺北堂石佛序》 、民国二十九年《武安县志》,都记载了此次盗凿,足见袁克文、李聘三官宦勾结对响堂山石窟破坏之惨烈。

响堂山石窟开创的“北齐模式”

北齐模式是指以北齐邺城(河北临漳)响堂山石窟为代表的北齐石窟造像艺术。北齐承北魏佛教文化,在邺城境内开凿了属于皇室的响堂山石窟。

虽然北齐只有28年国祚,国力有限,响堂山规模不及云冈、龙门,但它却开启近都石窟艺术之风,于北魏、隋唐间的过渡中地位重要。

另外,响堂山石窟独创将石窟券面做成佛教墓塔之形,内部造像风格也有重大变化,摆脱清癯瘦削审美,转而崇尚健壮之美。

千年之前,古人怀着虔诚之心雕琢佛像,以鬼斧神工赋予冰冷石块鲜活灵魂。那眉眼间的慈悲、衣袂上的褶皱,皆是极致之美,承载着深厚的佛教文化。

然而,响堂山石窟却惨遭盗掘,曾经的庄严化作如今的满目疮痍,令人痛心疾首。希望大家能亲临石窟,拂去历史尘埃,感受这跨越1400多年的佛教艺术魅力,让这份瑰宝在珍视中延续传承 。

好了,今天的内容就到这里,我是晓姝。原创不易,欢迎您的关注、点赞以及在评论区的留言,我们下周一再见。

还没有评论,来说两句吧...