重华镇位于江油中西部偏北,距市区43公里,成都190公里,京昆高铁江油北站(厚坝站)约20分钟车程。1953年1月20日,由梓潼县划归江油。

重华者、乃“层层光环,伟大光辉”之意。太史公司马迁“史江天宫中”,“岁星曰重华”。《史记.帝王本记》:“禹舜者”名重华。舜帝年轻时,随尧帝治水有功,六十一岁登帝位,重华为此采用了舜帝之名。

唐龙朔二年(662年),县令刘凤仪组织民众在小溪坝阴平村西北两里外,开一渠引马阁水溉田,因此激发“石井里”老百姓,也在今老街十字口,向东南凿一渠(渠长4000米,宽2米),引广利河水灌田1000余亩。有识之士为这一壮举所感,联想古舜治河兴农大业,为激励后人,以舜帝之名,将河堰取名:重华堰,将石井里改名重华场。

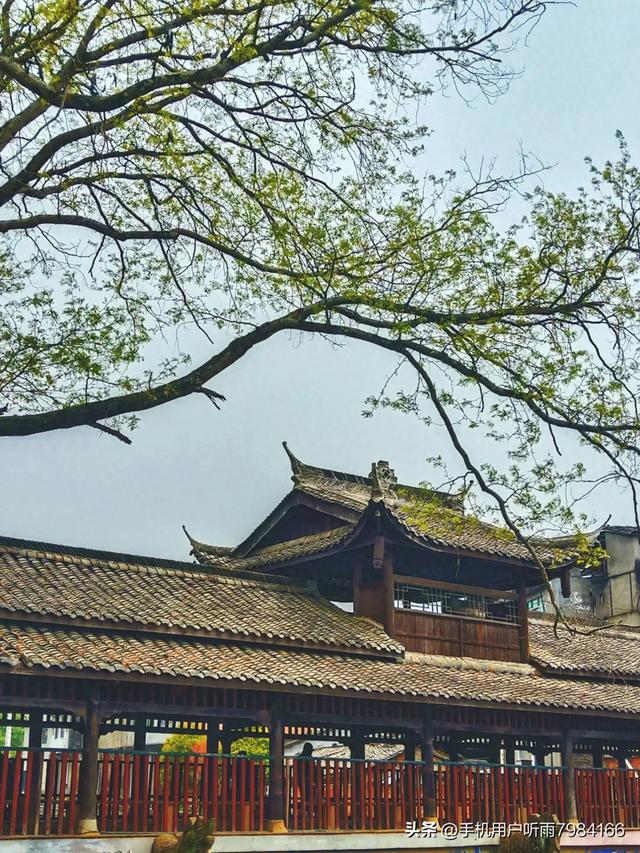

上世纪末,因公取道重华,走马观花,乃是一座典型古朴的的川西北普通场镇,小青瓦木结构穿逗街房。街道狭长、曲折、紧凑,物丰民阜,集市交易活跃,村镇生活气息浓郁。给人印象最深的是那座被当地人称作“桥楼子”的风雨廊桥——公安桥。

这是一座集川西北民居建筑于一体的风雨廊桥,长29.35米,宽6.6米,桥高4.5米;桥楼为双层结构,青瓦座脊,中部有一方形翘角楼,通高8.2米;梁枋石柱绘有花、鸟、鱼、虫、山水,及勉励农耕、劝桑麻、戒赌博的图画。

桥为两孔平板桥,桥面由石条铺垫而成,两条雕刻精美的石龙穿桥而过,以龙身为桥基,横跨灵溪河,是古时重华的交通枢纽,旧时梓潼八景之一。这是重华古镇遗留下来的重要古迹之一。

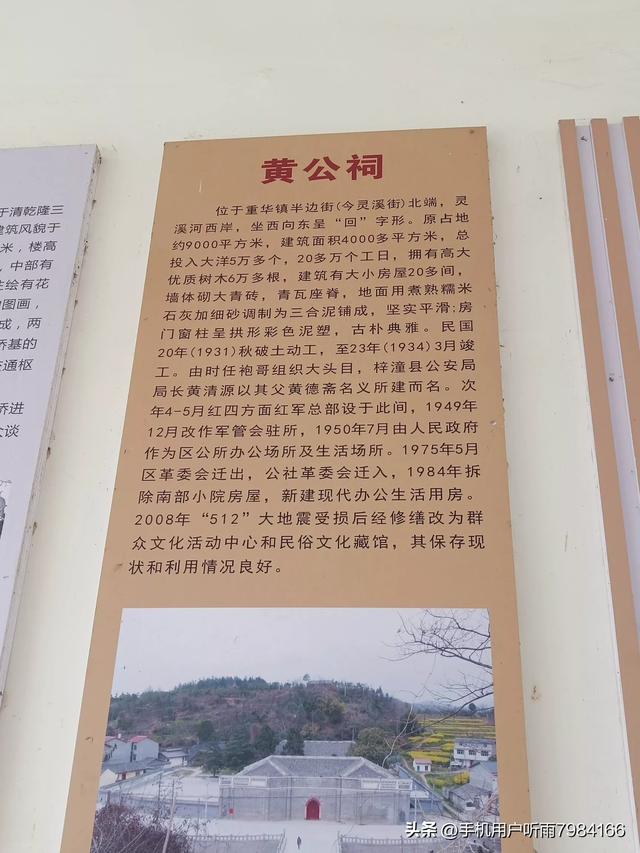

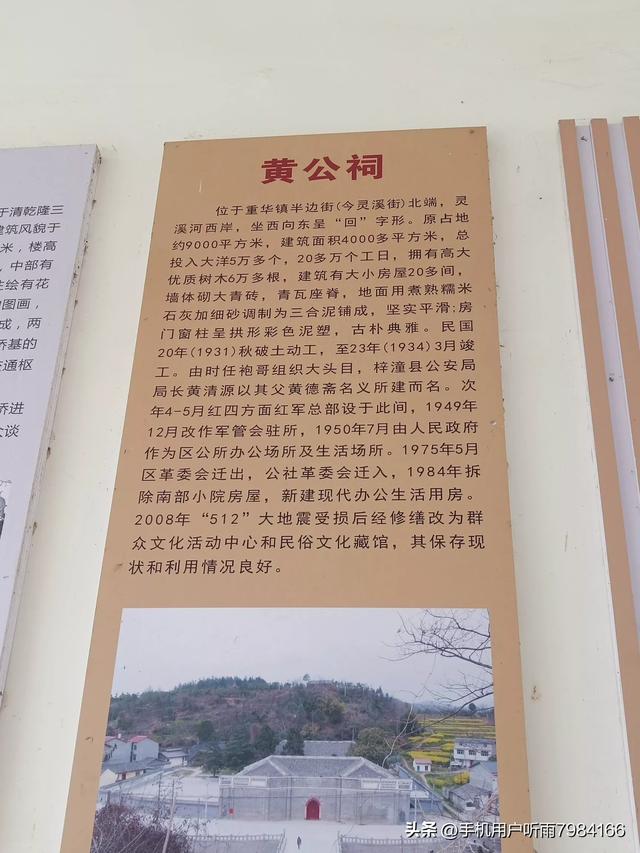

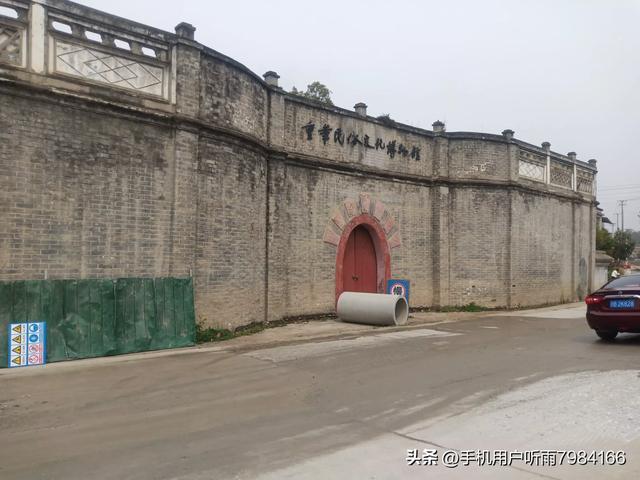

另一个能够代表古镇风貌的旧建筑是黄公祠。黄公祠位于重华半边街北端,灵溪河西岸,坐西向东,呈“回”字形。占地约9000平方米米,建筑面积4000余平方米,总投入银洋五万余个,工日二十余万个,木料六万余根,大小房间二十余间。大青砖、青瓦座脊,地面用煮熟的糯米、石灰加细砂的三合泥铺就,异常坚实平滑。门、窗、柱呈拱形彩色泥塑,古朴典雅。

民国二十年(1931年)秋破土动工,至二十三年(1934年)三月竣工。由时任袍哥组织大头目,梓潼县公安局长黄清源,以其父黄德斋名义所建而名。

次年4至5月红四方面军总部设于此间。1949年12月改作军管会驻所。1950年7月由人民政府作为区办公及生活场所,后曾改为民俗文化藏馆(现空置)。

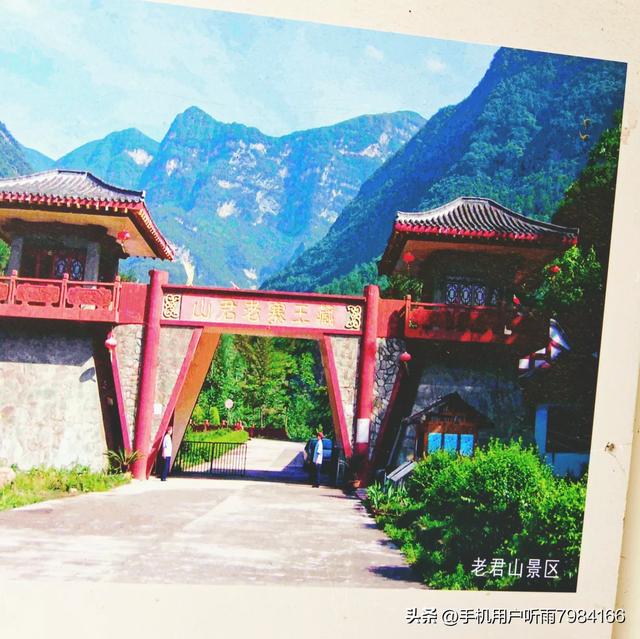

现在的重华除上述两处遗迹和旧会馆禹王宫外,增添了海灯法师陵墓。楼房街道新建,已基本上失去了原有古风貌。

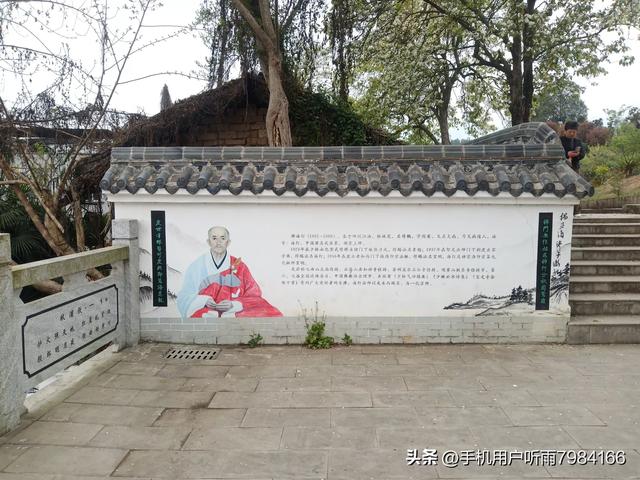

路上听得人们谈论起梅老先生的民俗文化藏馆,及诸多古旧文物,激发起好奇心,慕名而往。民俗文化藏馆属于私人藏馆,馆主是现年八十五、六岁的梅老先生。民俗文化藏馆曾借用黄公祠,现已迁出,租用重华车站后民房屯藏各种民俗文物。

馆主老先生是位民间雕刻艺人及民俗文化爱好者,个人保有、收藏民俗文物约上千件,有古雕花桌、椅、床等生活用品,及各种旧民俗文物,皆私人出资(或借贷)收蓄。其藏品曾被地方、省、市、中央电视制作成专栏节目播放。也曾接待过省、市内外及地方民俗文化爱好、收藏者,享有盛名。

由于社会的变迁及人们的居住条件、生活习惯的改变,藏品的实用性已大打折扣,人们对旧物件的兴趣转移,这么多价值不菲的实物握在手中,其压力可想而知。言谈中,梅老先生每多感慨,一种时不我待的困惑及不堪重负的生活高压溢于言表。除了对老先生的落寞深表同情、爱莫能助,只有深深的叹息。临别一声“保重!”,再回首时,只有车后扬起尘土和惋惜。

还没有评论,来说两句吧...