苏州“平”谈

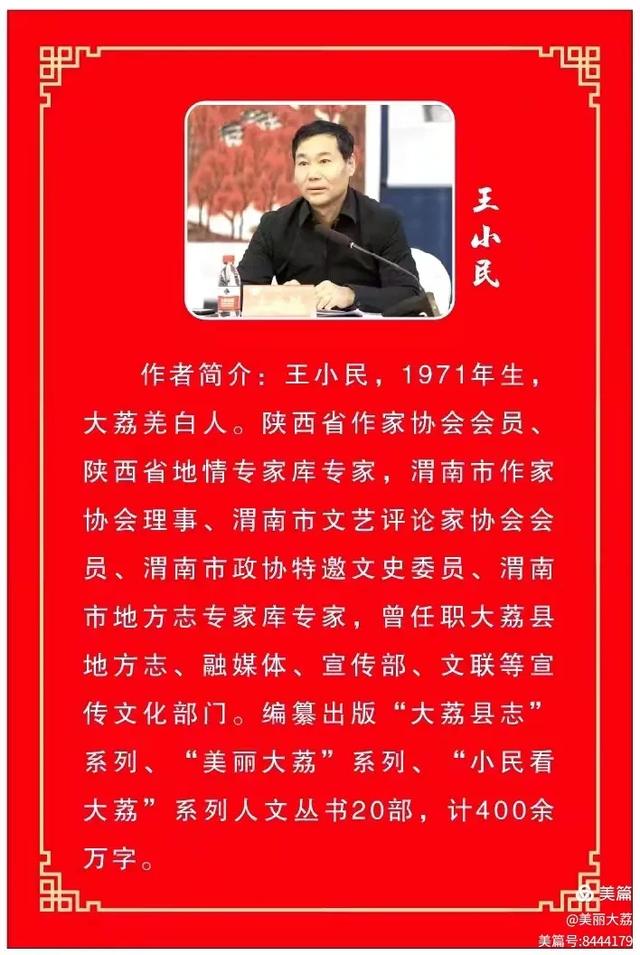

文/王小民

上有天堂、下有苏杭,“人间天堂”苏州确实美。“一朝入姑苏,满眼皆江南”,从烟波浩渺的太湖到千帆竞发的运河,从精巧雅致的园林到邻水而居的古镇,从石板铺陈的街巷到灯火通明的万家,平和、平静、平淡,古老又年轻的苏州尽显历史、自然与人文交织的极致之美。

苏州之美,是财富的累积

因公或私,二十年间六到苏州,数的上的景点旅游区基本都去过。每每穿梭在“园林之城”“东方威尼斯”“地表最强地级市”的角角落落,最强烈的感觉就是这些美誉绝非浪得虚名。苏州园林闻名天下,270余处充分展示江南文化的精髓,其中9座列入《世界文化遗产名录》的园林更是将传统与现代交融的东方美学艺术传播到了全世界。意大利有个威尼斯,中国有个苏州,水城水乡,河街相邻,小桥流水,河湖相依,独特风貌毫不逊色。“苏湖熟,天下足”,苏州自古就是重要的经济中心,GDP总量全国前十的位置非省会城市至今难以撼动。

苏州诸多历史遗存与现代成果闪耀着财富的光芒。公元前514年,吴王阖闾在伍子胥的辅佐下筑大城,设守备,实仓廪,治兵库,国力日渐强盛,苏州以攻伐天下的政治、军事和经济中心,成为世界上唯一一座2500年来没有迁移挪动过的城市。战国后期,楚国春申君黄歇发展水系,苏州“三纵三横一环”的生态动脉和经济命脉渐次形成。隋唐时期,两个与大荔有关的历史人物舞动风云,隋文帝杨坚因城西姑苏山赐名“苏州”,大诗人白居易任职刺史开凿山塘河促进商业发展,苏州驶入了水陆并行的快车道。

环境是投资兴业的第一资源,苏州驰名中外的热门景致充分说明了这一点。苏东坡有句名言:“到苏州不游虎丘乃憾事也!”吴中第一山——虎丘,山以塔显、塔以寺名,云岩禅寺的形成得益于东晋司徒王珣、司空王珉慨然捐赠私产。王氏兄弟出身名门望族,才干俱佳,颇有资财。《虎丘镇志》载“东晋时,司徒王珣与弟王珉于剑池东西各建有别墅,后舍宅为东西两寺”。后人知恩图报,在虎丘山设东、西山庙,分别纪念王珉(长泾大爷)、王珣(长泾二爷)。中国四大名园之一——拙政园占地78亩,建成500多年间数易其主,也正因了这些财富拥有者的接续投入,才有了如今山水萦绕、庭院错落、亭榭精美、花木茂盛,充满诗情画意的盛况。周庄古镇有名,沈万三更有名,这位“富可敌国”的元末明初大商人,继承父业,率子弟尽力农事,广辟田宅,富累金玉,又以周庄作为商品贸易与流通基地,广集货资,迅速成为江南第一豪富。周庄“以村落而辟为镇”,实乃沈万三一人之功。

苏州之美,是文化的沉淀

苏州突出古典园林和古镇水乡,千年文脉不断传承与超越,吟唱出一首优雅韵美的江南史诗。苏州的根深植千年,“姑苏”之名随运河商船、丝绸刺绣与评弹丝竹,流淌于中华文明的浩荡江河。苏州的魂藏在园林,咫尺之内再造乾坤,以水为脉,以石为骨,移步换景中演绎“虚实相生”。苏州的智见于守正创新,博物馆片石假山“绘”就远山,六角窗棂“框”定四季,传统意境与现代建筑美学同频共振,文化的传承发展让老城永葆青春,广阔开放的胸襟使苏州活力四射。

吴地风光无限,先贤佳作有存。穿行苏州青石板铺就的街道上,评弹的琵琶声娓娓道来王侯将相呈江湖风流、开太平万世的千古韵事。吴国君主阖闾,在位期间广罗人才,任贤用能,施恩行惠,发展农业生产,整治军队,数年间使吴国成为称霸一方的强国,史称:“口不贪嘉味,耳不乐逸声,目不淫于色,身不怀于安”。三国时期吴国大都督陆逊,一生出将入相,被赞为“社稷之臣”,孙权将他与商朝的伊尹、周朝的姜子牙相提并论,为孙吴建立三分天下的王霸之业立下赫赫战功。北宋杰出政治家、文学家范仲淹,文武兼备、智谋过人,在朝主政、出帅戍边,系国之安危、时之重望于一身。他倡导的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”思想和仁人志士节操,对后世影响深远……雅正、尚德、包容、融合、通变及刚柔并济的地域文化特点,正是造就苏州人才辈出的精神沃土。

苏州,江南鱼米之乡,人文荟萃之地,商贾云集之所,值得用心去细细品味。诗人笔下的吴言侬语、小桥流水,三秋桂子、十里荷花,画舫兰舟、楼亭水榭,别有一番生机勃然。诗仙李白“姑苏台上乌栖时,吴王宫里醉西施。”诗魔白居易“吴酒一杯春竹叶,吴娃双舞醉芙蓉。”苏州居江南之中心,倚江湖之灵动,在文人墨客的眼中确是自古多姿多彩,从来别有风味。“江南四大才子”可谓苏州名片,唐伯虎少以神童闻名,仕途断绝后留恋江南烟柳,“琴棋书画诗酒花,当年件件不离他”,艺术造诣超凡脱俗,今人难以企及。祝枝山出身官宦世家,书法熔铸晋唐风骨,小楷和草书几乎可坐明代头把交椅,狂草更是笔走龙蛇,“如鹤立鸡群,风格孤峻”。文徵明大器晚成,诗文书画皆精,尤擅细笔山水,画风清逸而不失法度,九旬高龄仍维系吴门画派,艺术影响直至近现代。徐祯卿,虽非苏州人(常熟籍),然与苏州才子交往甚密,文学才华横溢,诗风“熔炼精警”,“因情立格”的诗学理论地位崇高。四大才子犹如四颗明星,代表了明代江南文化的高度,也彰显了苏州文学艺术领域卓越成就的深度。

苏州之美,是生活的智慧

很多人羡慕苏州人,苏州人的生活是传统与现代、悠闲与忙碌的结合,“浪漫”属于刻进骨子里那种,在园林城市中漫步、品茶、听曲,宜居环境与文化生活的惬意难以用言语准确形容。作为经济发达的“新一线城市”,苏州人的生活节奏远比想象中慢,传统生活方式依存,注重生活高质量,整体氛围平和悠闲,和北上广深快节奏、高压力的紧张感大有不同,讲究仪式感又不失烟火气的双面平衡让人叹服。

苏州人会生活是有传统的,低调务实的文化基因深入骨髓。苏州最古老的园林——沧浪亭,建于北宋庆历四年(1044),创建者苏舜钦退居苏州,临水筑亭,不过度追逐宏大叙事,突出竹、水、风、月,在方寸园林里造出逃离“荣辱之场”的心灵避难所,自然之趣全然转化为精神自由的身心和谐。在苏州,“以景载道”的点位众多,同里古镇有所“退思园”,初代主人任兰生在清光绪十一年(1885)被弹劾革职后,取意“进思尽忠,退思补过”建造,“莫道园林小,佳境知多少”,景面文心,天人合一。既隐“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”的赤胆忠心于园林山水间,又融步移景异的美景和“种竹养鱼安乐法,读书织布吉祥声”的文化元素入画,主人淡泊功名、寄情山水的洒脱与韬光养晦、忧国忧民的忠魂跃然呈现,艺术之美思想之美美不胜收。

夜幕降临,店肆林立、会馆齐聚的七里山塘最为招人,街河并行,枕河人家,灯笼映照石桥,橹声搅碎星辰,窗棂间透出绣娘银针的微光,这处在《红楼梦》被誉为“最是红尘中一二等富贵风流之地”精彩纷呈。七里山塘对于苏州人和到苏州的人来说,一半是生活,一半是诗和远方,市井呼吸与温度同在,诗情画意让我们看尽世间繁华,生活的不易又让我们归于平淡和本真。只是、只是,观念上的差距犹如鸿沟,我们眼中过于商业化的开发淡漠人情,让原本可以更出彩的出游品享打了折扣的遗憾,正是苏州人不避凡世喧嚣,不争论不折腾,闷声发大财,以把眼前事做到极致就是最体面活着的行动姿态,把日子过成了诗的生活大智慧吧!

从苏州回归同州,看到有关“苏超”常州队一输再输,输到笔画都要靠借的笑谈,凄然认识到“州”与“州”之间的差距如此巨大。苏州、同州,历史皆源于春秋,文化长江黄河同脉,设州置府的时间均以千年为计,然两地终在“水”的兴废中分出了天地。十年前,家乡也曾轰轰烈烈打造“北国水乡”,岂料人算不如天算,“好的坏了”“有的没了”“活的死了“……一切归于平寂的同州和由希望到失望的同州人人除了无奈还是无奈,对天堂里的那个苏州成了永远的向往。

还没有评论,来说两句吧...