文/石渝生

一

我的父亲是老八路,在1939年6月离家投身抗日战争,所在的部队是贺龙领导的120师。该师在山西兴县创建了晋绥边区。父亲在这里待了9年,直到他所在的医疗卫生部门集体南下大西南,在重庆安家落户。

我的母亲是在1945年来到晋绥边区的,她和我父亲都是河北老乡,父亲束鹿县人,母亲曲阳县人。他们在晋绥边区相识,并且建立了感情,打下了结伴终身的基础。于是在1951年7月8日于重庆结婚,第二年我便出生了。

现在我已步入老年,感到我的根在晋绥边区,可是我还没有去过兴县,尽管我是个喜欢旅游的人,走过全国许多地方,可是由于认识的问题,我始终没有前往兴县的想法。直到2025年的6月,也是父亲参军86年,冥诞100周年,抗日战争胜利80周年之际,我决定前往兴县,到父亲曾经战斗过的地方去看看,接受革命老区的教育。

我是做过前期准备的,因为父亲在世的时候,时不时的提到过一些地名,如蔡家崖、碧村、盘塘、贺家川、黑峪口、府谷、神木等等,都是他去过并且住过的地方。别看兴县在山西靠北的位置,但是日本鬼子为了消灭抗日的力量,前后8次来到这里,烧杀抢掠,无恶不作,能破坏多少是多少,就是不想让八路军在这里待下去。所以父亲他们能躲就躲,有时过了黄河跑去陕西,等到鬼子走了再回来。

抗战时兴县才有9万人口,竟然驻扎了4万八路军,但多是没有什么战斗力的后勤人员。待到抗战胜利,人口减少到7万。兴县的面积很大,是山西最大的县,达到3169平方公里,人口30万。

在做行程准备时,我通过努力,与父亲的入党介绍人董炳琨伯伯联系上了,他已经102岁,著有回忆录《九秩沧桑路》。我迫不及待地讨要了一本,仔细拜读之后,被晋绥边区的子弟讨要去了。我只好硬着头皮再要了两本,计划带去山西,一本赠送党史办,一本转送当地的纪念馆收藏。

我本准备去兴县东南部的黑茶山“四八烈士纪念馆”看看的,考虑到离县城60公里,遂打消了念头,毕竟与父亲没有什么关系。后来才知道,如果没有到这里的话,损失该有多大。我想去兴县的烈士陵园祭拜一番先烈,尤其这里安葬着我敬佩的高如星先生,他创作了电影歌曲《九九艳阳天》、《汾水长流》和《蟠龙山高顶着天》。这些歌曲实在好听,我都喜欢。高如星一个牧羊娃有这本事,绝对是个天才啊。

我计划用3天时间完成此行,即周一出发,至周四转完要去的地方。然后去陕西渭南到父母的坟头烧纸,并且看望我的弟弟。另外记得他那里有许多父母亲的老照片(父亲故去后各分一半),我得看看,该拍照就拍照,说不定会有一些新发现。

我买的是2025年6月9日的火车票,这时学生还未放假,河北刚开始收麦子,天气还不算炎热,是出行的好时候。我计划先到太原,然后再买去兴县的火车票。结果两个多小时到太原之后才知道,太原每天只有一趟去兴县的火车,于是改乘长途大巴前往。

山西果然比河北凉爽,皮肤马上舒服多了。望着山西的黄土高坡,这种地势延绵不断,满目皆是。此地属于吕梁地区,马烽、西戎的长篇小说《吕梁英雄传》,正是发生在这样的地方。

经4小时行程,大巴先到的兴县县城,再往前就是晋绥边区的首府蔡家崖了。在哪下车好呢?考虑到已经下午5点多了,再晚就到下班时间,先把书送到是主要的。我便一路打听,县政府的门卫说,党史办在蔚汾大厦。我颇奇怪,他们怎么会在巨大的办公大楼之外上班呢,难道容不下他们?我很着急,等到了地方,说不定就扑空了,在这里分分秒秒都是很珍贵的。

二

想不到党史办在6楼,房间不大,有牛亚平老师和王金平老师在,他们都没有下班。我高兴极了,说明来意,并拿出董老的书,他们非常高兴地接待我,因为他们未闻此人,非常需要董老的回忆录。

从交谈中得知,他们在晋绥这个抗战的老根据地,为各种各样的史料奋力耕耘了一生,他们对家乡发生的一切既熟悉又热爱。尽管到了退休之际,仍然孜孜不倦地探寻,没有半点的厌倦和懈怠,这种精神令我敬佩不已。如今还有这样的人吗?还有将工作作为事业奋斗不息的人吗?

我写作一生,从抗美援朝小说开始,到侦探小说,到明史、宋史,写了千万字的文章,方向一变再变。如果能像他们一样一生做一件事,该有多大的成绩啊。我还发现,他们的知识非常渊博,思考深入,对事物看法客观公正,都能说到我的心里去。想不到在兴县这样的僻地竟然藏龙卧虎,高人就在眼前。

兴县因为地位特殊,北京及全国各地老革命的后辈,不断跟他们接触、联系。可以说他们上通天庭又辐射八方。这里不存在经济关系,全是晋绥边区的内容。

牛老师架起相机对我进行采访,听我讲父亲在兴县的故事,尤其是台面上听不到的内容。不知不觉我们的交流早过了下班时间,但是他们仿佛忘记了这些,全身心投入到工作之中。一切在有条不紊地进行,我看出了他们的敬业精神,真的是最合格的干部,老区人令我刮目相看。

我们商量明天的安排,牛老师说他带我去所有想去的地方,连我准备放弃的黑茶山也在安排之中。牛老师说由他开车,先看晋绥边区的烈士陵园,然后去“四八烈士纪念馆”。来回路程需要两个小时,再加上活动,需要一个上午,下午再去蔡家崖等地,保证今天能转完所有的地方。

前往黑茶山的安排,想不到发生了重大意外,天下竟有这样的事情,回想起来令人思绪难平。如果按照我的行程计划,我得去找公交车,还得等车,还得步行,这要耗费太多的时间和体力。而有牛老师的开车相助,无缝连接,这些都不是问题了。

在牛老师的办公室,在存放了大量的书籍,甚至还有八一电影制片厂严寄洲导演的回忆录。因为他曾在晋绥边区的“战斗剧社”工作,社长陈播后为八一电影制片厂的首任厂长。二人之间是上下级关系,于是陈播调他到身边工作,严导不负重托,拍出了许多脍炙人口的好电影。

夜幕降临,在共进晚餐之后,我先住下,说好明天一早牛、王二位老师前来接我,一同出发。

兴县的夜晚同样看不到星星,但是狭窄的街道倒是人声鼎沸,灯火通明。县城挨着一条算不上宽阔的蔚汾河,因为此地在北齐设县“蔚汾”,这是最早的县名。古人说汾阳北山出汾水,流经兴县南蔚山,始得蔚汾之名。

以前哪知这里的河流,恐怕亦无几人知道兴县和晋绥边区。我是老晋绥的后代,才投入特别的关注。父亲常说山西人好,我亦有此感,从他们对工作的态度看出,内心有多么地热爱家乡。

我对家乡河北束鹿县(辛集市)的热爱,随着岁月的流逝渐渐变冷。现在我更关注海南岛,这是我的第二故乡,很愿意为海南做一些贡献。能有一个深爱的家乡和地方,才是幸福的人。

一夜安眠,山西昼夜温差明显。深切感受到“抱着火炉吃西瓜”,我喜欢山西的气候。早饭之后,我跟牛、王老师上了公路。上一次行驶是在陕西的商南山区和广西的永福山区。若论景色,山西不如,但是黄土高坡也是一大景观,一方水土养一方人,这才养育了淳朴和优秀的山西人。

兴县的晋绥烈士陵园建于1953年,座落在玉景山下,有一座绿莹莹的水库映着蓝天。陵园占地8000余平方米,建筑面积1200平方米,为全国重点保护单位,这里有722座烈士的坟墓。

牛老师对这里的一切了如指掌,他为我指引6号墓地高如星和妻子王云霞的墓碑,我对他们深深地鞠躬悼念。这里还有成荫、申伸夫妇之墓。成荫江苏人,曾在120师战斗剧社,后在北影厂任导演。他有许多脍炙人口的佳作,是大名鼎鼎的电影艺术家,终身取得了很高的成就。

我给全体烈士鞠躬,在这里每年的清明节,都有许许多多的人来悼念先烈们。我觉得这里是山西的“井冈山”,是中国革命最北的圣地。后来兴县的革命火种遍布了全国各地,兴县真是个了不起的地方。

三

向黑茶山“四八烈士纪念馆”进发,想不到兴县的东南方向不再是黄土高坡了,其山峰高达2203米,山势雄奇峻伟,气候变化莫测。四季景色各异,褐马鸡、金钱豹、麝、山狍等珍贵动物出没其间。

1946年4月8日,美国飞机迷航撞山,机上人员全体遇难。他们是中央委员王若飞、秦邦宪,新四军军长叶挺,中央职工委员会书记邓发等13位领导人物及4名美国机组人员。在纪念馆里有一架c——47运输机展出,这是当年烈士们乘坐的同型号飞机。

来到这里的并不是我们几个人,陆续有游客前来。我爱搭讪,先看到一群老人,一问才知道他们是老铁道兵。在解放军的诸兵种中,我与铁道兵最熟,因为我就住在铁道兵干休所,与他们的子弟朝夕相处。

又见到几位说北京话的老年妇女,问她们为何要来这里,回答说50年前她们作为知青来这里插队落户。北京知青插队陕西和内蒙的不少,想不到还有来山西的。再问下乡在什么地方,原来住在蔡家崖。而牛、王老师就是蔡家崖人。我急忙说于二人知道,大家一见面,天啊,竟然都是熟人、邻居,知青还当他们的教课老师。当时的场面极为感人,怎么会有如此的巧遇啊。在千千万万的知青中,偏偏在此时此刻,丝毫不差地遇上了,这样的巧事一辈子能有几回。

老知青们来兴县好几天了,蔡家崖的老乡们都还认识,有过亲切的交流。说这里是他们的第二故乡,一生一世忘不了山西。我也为此高兴,竟然能为热心助我的兴县老师们做点贡献。

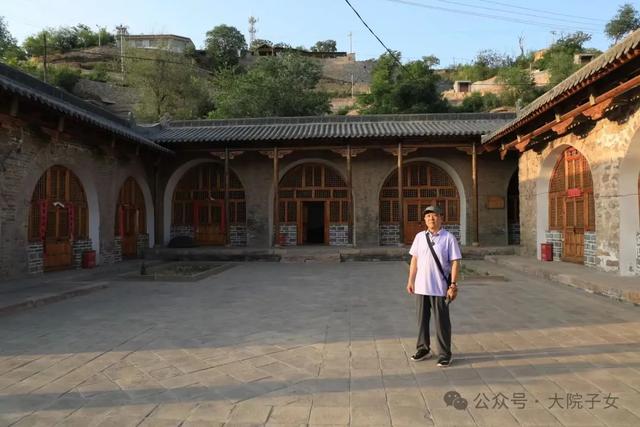

车往回开,前往我最牵挂的蔡家崖了。这里是晋绥边区政府的所在地,相当于首府的分量。这里的“行宫”是一排排的窑洞,有120师最高首长贺龙的住所,而延安来的首长也住在这里。

1947年刘少奇来蔡家崖住过,我想起母亲说起的一件事。她被领导安排给刘少奇当看护,那时她19岁,正是风华正茂的好年纪。后来她不干了,提出要回单位,说受不了刘少奇的保姆呼来喝去的指使。原来大首长的保姆也很有架子呢。

王金平老师在蔡家崖长大,度过了漫长的苦日子,对这里的一草一木都非常的熟悉。他带我走进一间一间窑洞,甚至连伙房也没有落下,对里面的实物和照片进行详细的讲解。他长期搞文史工作,实物的来龙去脉,人物的历史状况,照片的年代背景,都一一说明,不厌其烦,使我内心充满了感激。我去过很多的革命景点,那里的讲解那是工作,而王老师是对朋友的热情。

我们走在蔡家崖的街上,王老师说脚下大青石铺就的马路,是那年中央首长将临,于是连夜运来了石块,动用一个团的官兵加班加点完成的。道路铺的确实平整结实,像是古人搞的驿道,估计用一千年也不会坏。

王老师还说了小时候的用水困难,说了保卫首长的狙击手和便衣警卫的故事。并指着远处高大的宾馆说,某某首长来时,就住在那里。幸运我遇上了兴县精通文史的好老师,使我此行的收获翻倍增加。我爱兴县,爱兴县的老革命,也爱这里的人。

四

我早知道,山西人有个午休的习惯,王老师牺牲自己的午休习惯陪我,内心再次感动。牛老师开车辛苦,回家午休了。下午我们还要去很多的景点,跑很远的路,他是应该休息的。

下午,牛老师开车带我们到处转,在离蔡家崖不远的地方,有个当年“战斗剧社”严寄洲设计的大礼堂,后来被日本鬼子平毁了,但是遗址还在。如果不是牛老师的告知,将被忽略过去。牛老师和王老师每到一个地方都要讲解一番,什么菜园沟、贺家川、赵家川、温家川、盘塘、彩林、黑峪口等等。哎呀,这些地名我都记乱了,各地从外表看都差不多,如果不是专门的说明,根本不知道它们的由来。

牛老师有一个嗜好,喜欢拍摄动物,沿途凡是见到小鸟,他都要解开保险带,拿出长焦距相机,急忙下车拍照。他说曾在陵园前面的水库边蹲守好几天,为的拍摄那些觅食、嬉戏的水鸟。在保护大自然的摄影展上,300幅照片中有他的200幅。

轿车一路前行,道路不通就掉头绕过。结果过了黄河,进入了陕西,见到了陕西风景。晋绥边区毗邻黄河,鬼子来了就过河远走高飞,甚至去了神木、府谷。父亲的两脚没有了大拇趾甲盖,说是夜间行军踢掉的,老八路日行百里是家常便饭。

站在陕西的黄土高坡上,能一眼望见天尽头的黑茶山,如果老师们不说,我是不知道的。这种极目远眺,很少有过。在贺家川晋绥军区后方医院旧址陈列馆,大门锁着进不去。牛老师带我们走到旧址的房顶上,俯视和拍照整个院子。尽管此地常来,他仍然拍照不停。

昨天牛老师刚获得董炳琨回忆录,当晚即将有关晋绥部分看了两遍,记住了董老的足迹,他要将每一个地方走到,看得出他对工作精益求精的精神。我所担心的是,天黑去不了我最惦记的碧村,这是父亲经常提到的与蔡家崖同等重要的地方。

在返回的路上,王老师手指路边老百姓弃种的枣林,全都没人管没人要了,到了秋天可以满地拾枣。我想起父亲说过他们当年也捡拾枣子果腹,而不必担心群众纪律。凡是晋绥边区的老八路都吃过黑豆,这是一种山西吕梁特有的肾形豆类,与普通的黑豆不同。既难吃又不好消化,我的父亲、母亲都没有少吃这里的特产。

牛老师把我带到一个我没有想过也不知道的地方——晋绥边区公安总局遗址。当年算是晋绥边区的保卫机关,抓特务、内奸是他们的主要工作,是个令人害怕的单位,因为少不了办一些冤假错案。董老在回忆录中提到兴县的“彩林整风”,真的是鸡飞狗跳、腥风血雨。延安的文化人王实味被杀,与他们是有关系的。王的后人曾经想找到父亲被杀的地点,但是谁都记不起是在什么地方了,结果始终没有找到。

“总局”也在装修,每个窑洞里配置了许多放大的老照片,我看的不太明白,估计游客也差不多。山西人办事非常认真,在兴县每一处与晋绥沾边的地方,事无巨细搞得像模像样,这种精神很了不起。

路过一处高大雄伟的建筑时,王老师说那是兴县的党校,花费了五六个亿建的。我见过崖县(三亚)的党校,见过束鹿县的早期党校,都是颇为简陋的地方。而兴县的党校令我震惊,猜想全国不会有超过他们的。

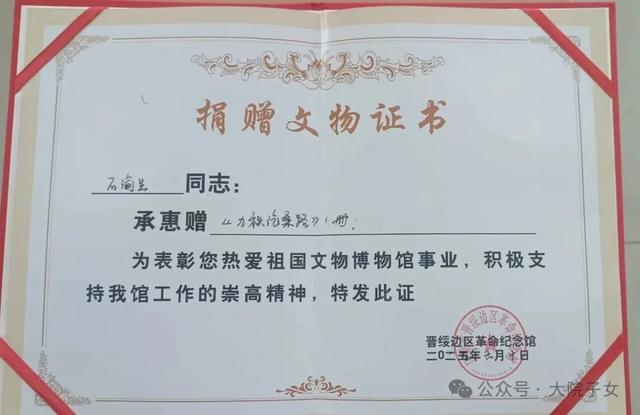

小车开进晋绥边区革命纪念馆院子,我把一本董炳琨的著作《九秩沧桑路》赠送于他们。

馆长开具“捐赠文物证书”,写着:为表彰您热爱祖国文物博物馆事业,积极支持我馆工作的崇高精神,特发此证。盖了馆章,日期2025年6月10日。

五

天色已经不早,终于到碧村了,原来是这个样子啊,我内心发出无尽的感叹。村子靠近黄河,村边的高台上横卧粗糙的巨石,布满长期被水冲刷的痕迹。石下是沙土,夹杂着大小不一的鹅卵石,我抠出两块,放进裤兜,是要带回去作纪念的。

一块红色的牌子上写着:兴县重点革命老区村——碧村。碧村是中共晋西区党委、白求恩国际和平医院第六分院等晋绥党政军机关驻扎地。

这里有许多院落在搞装修,使得窑洞式的建筑焕然一新,甚至感觉金碧辉煌。其实当年哪有这般模样,破破烂烂的担心垮掉。王老师说,有个院子是医院工作的地方,有个院子是医务人员居住的地方。而每个院子都有马厩和马槽,这些马匹是用来运送什么东西的吗?

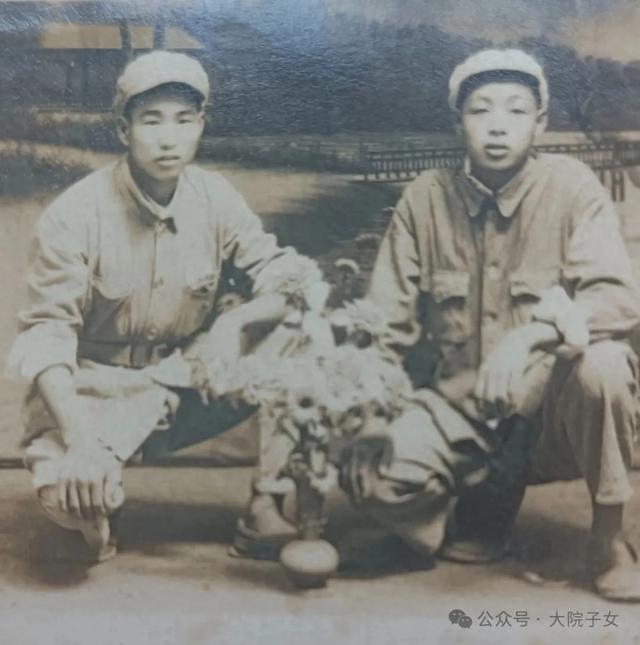

父亲生前经常提到碧村,看来他对这里的印象很深。我见过父亲的一张旧照,他站着,另一位战友坐着,戴着八路军军帽,扎腰带,没有打裹腿。照片的背面清楚地写着碧村,1946年5月16日,留给葛莹同志存。父亲的名字看不清了,但是“石”字还是可以识别的,而战友的名字则完全模糊了。

1946年父亲21岁,这是我见到父亲最早的形象了。他并非英俊小生,亦非高大英武,看起来普通极了。母亲也有一张陈旧相似的老照片,她和一位女兵坐在一起,母亲左手握着她的手,右手拿着一本书放在膝盖上。可惜照片背面没有写字。

母亲还有一张照片,同样的军装,同样的齐耳短发。她和另一位女兵蹲在地上,母亲左手拿着掀开的笔记本,右手握一支钢笔,旁边的女兵也拿着笔记本,莫非她们在课间休息时拍照吗?

1946年父亲21岁,母亲18岁,兵龄刚1年。父亲给母亲送照片,可能心里有那个意思了。战争年代的说法,部队结婚必须“258团”,即25岁,8年兵龄,团级干部。46年父亲正好8年兵龄,不过他们结婚时,父亲兵龄11年,年龄26岁,而母亲23岁。对我来说,所见的是,他们在碧村结下了爱情的种子,奠定了我生命的基础,碧村在我心里的分量自然不轻。

母亲的家乡曲阳县离父亲的家乡有300里,离董炳琨的家乡150里,离演员田华的家乡70里,这些地方都是抗战打日本鬼子的战场。当年有许多优秀的河北儿女参加八路军,他们成为了好战友。

在母亲的照片中发现,她有个要好的同乡叫刘英,她在照片的背面写了“留给亲爱的刘英妹留念”。并且写明“碧村”两个字和“1946年5月12日”;另外母亲还有一张军装相同的单人照,她立姿右手握在腰带上,左手背于身后。这是有人教她还是跟人学的?因为许多将校级别的军人,都用这种姿势照相。可知在1946年5月的碧村,她和我的父亲都照了相。由于种种原因,照片显得颇为陈旧、模糊。这是所有老照片的特征,毕竟80年了啊。。

虽然忙了一天,但牛老师在碧村显得更加活跃。他拿着董炳琨的书,翻到董老2002年来到碧村,在某个院子里与女儿的合影,他要找到这个院子。董老的三个如花似玉的女儿,名字的中间都有个碧字,我猜一定与碧村有关,可见碧村在董老心中的分量。

想不到照片中的院子真不好找,一个一个院子看过后都否定了,因为与照片都对不上。有的院子锁了门,从门缝又看不清,牛老师索性费力地爬上拖拉机的车斗,站在上面观察院里的房屋。我真怕他摔下来,但他又爬上摇晃的砖垛继续观察。我实在佩服他的执着和认真,有了这种精神,还有什么做不好的事情呢?

天色渐晚,仍无收获,牛老师向村民打听亦无果。他对一位老农说,以后你找到了告诉我吧,并且留下了联系方式。这位老农说,那年董炳琨来村里见了许多村民,说有病可以到北京协和医院找他,保证给予周到的治疗。后来也真的有村民去了北京找他看病,可见董老在村子里是很有影响力的。

来到碧村,我心里才彻底的踏实了,只是村子也在到处装修,大概几年之后才能完成。到吃晚饭时,已是晚上8点。山西比河北天黑得晚,我们一行四人(还有一位小琴女士)返回了兴县县城,大家带着满满的收获各自回家。

牛老师、王老师、小琴女士,为了我一个普普通通的晋绥后代,满兴县地跑,甚至还去了陕西。尤其牛老师一个人开车,估计驶出200至250公里。所行的道路高高低低、弯弯绕绕,仿佛车在黄土高坡上盘旋。让我的三天计划只用一天圆满完成,大大节省了我的时间、体力和财力。还有大量信息接受,如果没有两位老师的讲解,我所了解的就很有限了。

兴县之行令人难忘,我去过许多地方,这是最令人感动的一天。我在出发之前,绝对想不到会是这样的结果,发生这样的故事。兴县,在我心中是个永放光芒的地方。

作者近照

作者简介

石渝生,1952年生于重庆,58年在桂林,66年在海南,69年服役于海南军区榆林要塞任参谋,82年转业于河北辛集市文联。2012年退休,居住石家庄。

还没有评论,来说两句吧...