6月10日至11日,省委书记王宁在红河州建水县、石屏县调研时强调,要深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,认真谋划“十五五”时期经济社会发展,保护好古城古村, 守护好碧水蓝天,转化好资源优势,持之以恒做强做优做大云南文旅这一民生产业、幸福产业。

当“旅居云南”的春风拂过滇南,建水县正将千年窑火淬炼成金钥匙——以国家级传统村落碗窑村为“陶文化会客厅”,推动紫陶产业与文旅体验共生共融。这里,创作者执泥为纸,旅居者以陶为家,“陶创+旅居”的融合样本,正焕发出蓬勃的产业活力与文化吸引力。

在碗窑村一处充满陶艺氛围的空间里,来自湖北的紫陶从业者周冬英正与顾客热情交流。她与丈夫范成雄,这对从小“玩泥巴长大”的陶艺夫妻,被建水紫陶承载的中华传统陶艺精髓与淳朴民风深深吸引,最终决定举家迁居建水,以紫陶为生,让下一代也浸润在这份热爱之中。周冬英坦言,吸引他们举家南迁的核心,在于“建水紫陶成功将中华优秀传统文化精髓融入器物之中”,她表示,“正是紫陶本身和当地人的魅力,促使我们全家选择扎根建水,以紫陶为业,也熏陶着孩子们传承这份热爱。”

作为“新建水人”,周冬英亲眼见证了紫陶产业的飞速发展。从当初的寥寥数家,到如今的百家争鸣,建水展现出的巨大包容性,吸引着像她这样的外省陶艺人,也汇聚了八方技艺与文化精髓。对此她深有感触,作为湖北人,建水以开放包容的胸襟接纳外省陶艺家,让她能将家乡的制陶技艺与文化引入建水。这里产业蓬勃发展,前景广阔,周冬英对未来充满信心。

周冬英的故事,正是碗窑村吸引力的一个生动写照。这座窑火千年不息的古村已然成为建水紫陶振兴的强力引擎。通过全域风貌管控与产业孵化,碗窑村已汇聚紫陶企业及个体户超500家,吸引了来自全国各地的129户像周冬英这样的旅居陶艺人扎根创作,直接带动就业2000余人。

为了满足更多创作者以及游客的多元需求,建水县在根植传统的同时,不断拓展着紫陶产业的边界。特色旅游、深度手工体验、寓教于乐的研学旅行、沉浸式的文化艺术空间等多元业态蓬勃兴起,创新孵化出的“陶茶”“陶咖”“陶居”等新业态,共同构成了生机勃勃的“陶创+文旅”融合生态体系。

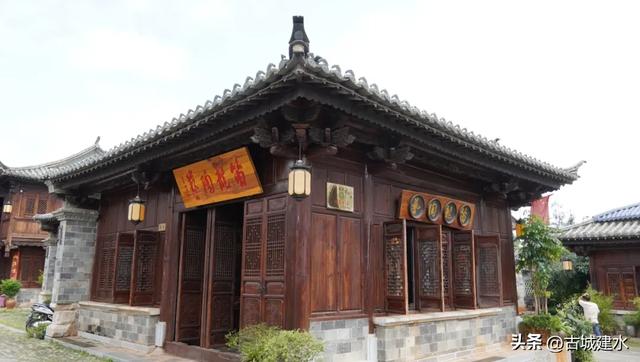

占地面积超3000平米的“春山外·陶居”民宿,是这套融合体系的标杆之作,它不仅仅提供了22间风格各异的特色客房,其核心更在于深植的紫陶文化基因。游客置身其中,不仅能宿在陶乡,更能通过展览、茶叙、品咖,全方位、沉浸式地体验紫陶文化的恒久魅力,感受“陶居”生活的深厚内涵。正如游客吴华体验后说的,选择“春山外·陶居”,正是因其以紫陶文化为魂的建筑风格,搭配四合院的雅致格局,环境清幽雅致,深受打动了他。原打算在此停留半个月,但因住下后舒适如家,最后住了一个月。

要让这份独特的陶文化魅力持久绽放,离不开坚实的产业基础支撑,建水县坚持软性文化体验与硬核产业筑基并举。古垚水紫陶艺术标准化厂房项目拔地而起,推动紫陶生产走向规模化、精品化;在建的龙窑遗址示范园,未来将为40位大师提供创作空间,再添200个就业岗位——产业筋骨日益强健,为紫陶产业的繁荣持续注入动能。

从零星工坊到企业集群,从紫陶器物到“陶创+旅居”的生态体系——建水县以碗窑古村为“核”,以紫陶为“媒”,将“旅居云南”蓝图转化为“陶中有旅、以旅兴陶”的生动实践。2025年上半年,全县紫陶企业及个体户超2700家,带动上下游就业7万余人,产值突破50亿元。2024年,全县接待游客1709.34万人次,其中碗窑村接待678.49万人次,占比39.69%;全县旅游总花费209亿元,碗窑村旅游花费83.41亿元,占比39.9%。建水紫陶这张千年名片,在创新融合中熠熠生辉,正展现出强大的生命力与吸引力。

记者:李梦宇 吴俊松 实习记者:施兰

编辑:李梦宇

审核:张垒

法律顾问:云南毛荣芳律师事务所 毛荣芳律师 13808775229

还没有评论,来说两句吧...