四川文旅深度融合:从文化大省到全域旅游强省的跨越之路

当清晨的薄雾还未散尽,乐山大佛脚下的九曲栈道已响起游客的惊叹声。这座历经千年风雨的世界文化遗产,正通过毫米级精度的三维拟真影像重焕新生——游客只需戴上VR眼镜,即可“穿越”回唐代,见证工匠们凿刻大佛的震撼场景。这只是四川文旅深度融合的一个缩影。近年来,四川以“文化为魂、科技赋能、品牌筑基”为核心,构建起“政策引领+项目驱动+资本激活”的全域发展格局,推动文旅产业从“资源依赖”向“创新驱动”华丽转身。

一、政策赋能:构建融合发展的“四梁八柱”

四川将文旅融合上升为全省战略,2023年出台的《中共四川省委关于推进文化和旅游深度融合发展、做大做强文化旅游业的决定》明确提出,到2030年建成文化强省、旅游强省的目标 。为此,四川打出“组合拳”:

- 资金杠杆撬动:省级财政设立17.1亿元专项资金,支持181个文旅融合重点项目,吸引社会资本投入超1500亿元 。例如,乐山大佛数字化保护项目一期投入210万元完成58处窟龛的高精度采集,后续计划投入数千万元建设川渝石窟保护研究联合实验室 。

- 产业链协同发力:制定文化和旅游产业链专项工作方案,聚焦数字文化、研学旅游等10个领域,推进重点项目超500个,累计完成投资超1100亿元 。自贡灯会通过“IP+科技+全球巡演”模式,2024年在49个国内外城市举办近300场灯展,带动相关产业收入超10亿元 。

- 品牌培育工程:实施“非遗四川·百城百艺”计划,已打造60个县域非遗品牌。崇州道明竹编通过与中央美院合作,开发300余种时尚潮品,带动竹艺村年接待游客128.6万人次,旅游综合收入12.55亿元 。

二、项目引擎:激活文化资源的“一池春水”

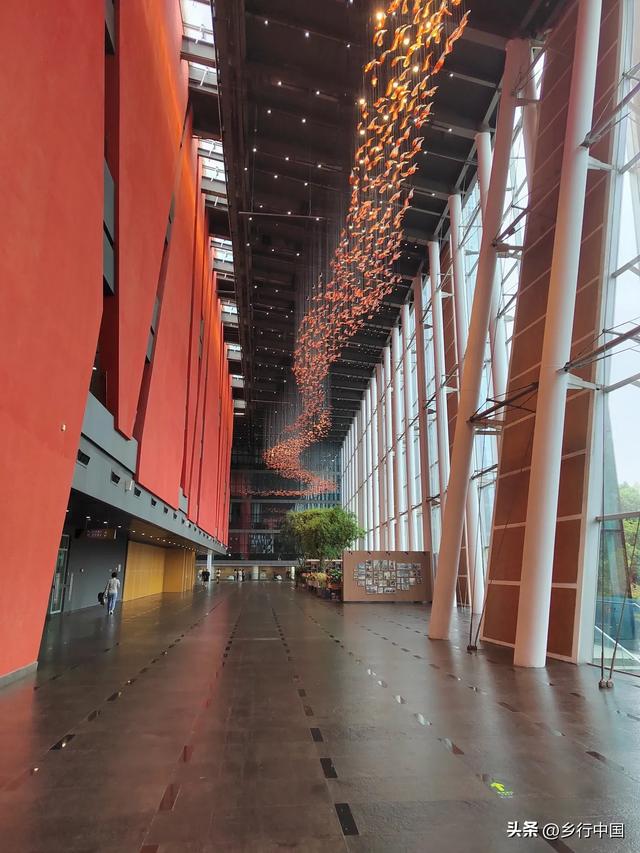

四川以项目为载体,将文化资源转化为体验场景,形成“科技赋能、红色铸魂、非遗焕新、康养升级”的多元业态:

- 科技+文物:让千年遗产活起来

三星堆博物馆通过虚拟现实技术,让游客“亲临”考古发掘现场,2024年文创产品收入达1.96亿元,同比增长1倍多 。乐山大佛景区推出“凌云探秘”VR项目,游客可“进入”大佛内部探秘藏经洞,日均接待量超2000人次。

- 红色+研学:传承精神谱系的生动课堂

仪陇县投资6.5亿元建成四川张思德干部学院,开发《信仰的力量》等20余门课程,年培训学员超22万人次 。朱德故里景区打造“六个一”特色研学(重读经典课文、重学家书等),年均开展活动600余场,接待研学人员超30万人次。

- 非遗+消费:指尖技艺变身指尖经济

甘洛县通过“合作社+企业+电商”模式,培育4930名彝绣绣娘,产品打入国际奢侈品牌供应链,带动1700名妇女年人均增收5000余元 。绵竹年画开发1000余种文创产品,线上线下年销售额近千万元,成为城市文化新名片 。

- 康养+生态:打造诗意栖居的慢生活圈

筠连县依托“中国天然氧吧”优势,投资25亿元建设南丝绸之路不夜城,日均游客超1万人次,春节期间达8万人次 。龙盘片区4.6亿元康养项目整合茶园、温泉资源,打造“云上龙盘”品牌,年接待康养游客超50万人次 。

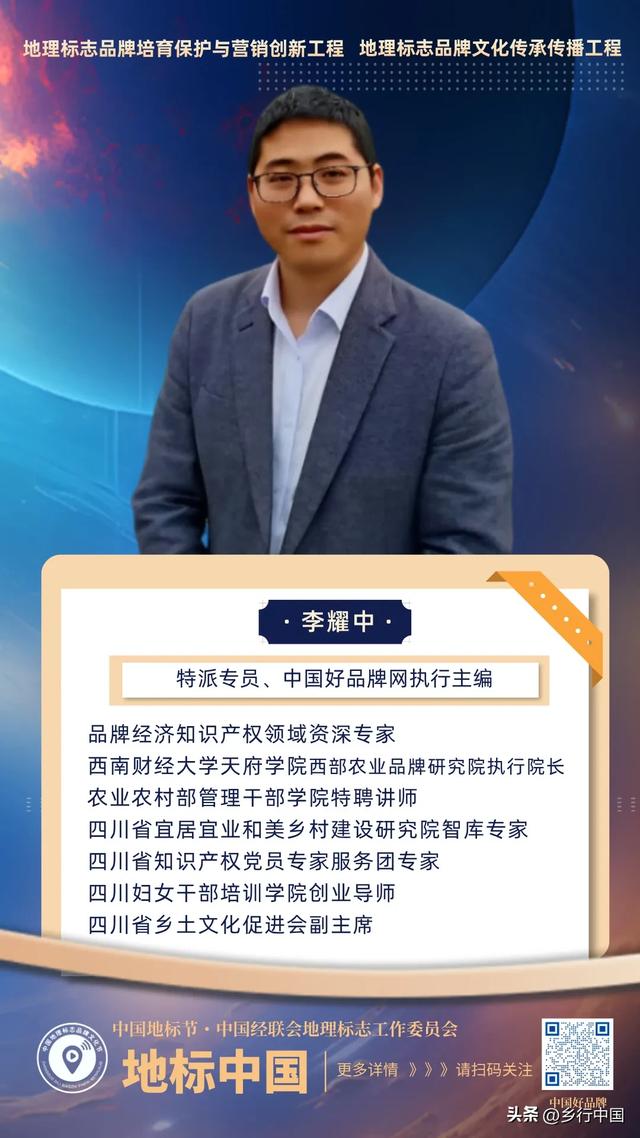

三、专家视角:文旅融合的“四川密码”

四川乡土文化促进会副主席、品牌经济专家李耀中指出,四川文旅的成功在于精准把握“三化”逻辑:

- 在地化:文旅项目需深植本土文化基因。如宜宾哪吒研学项目以“哪吒行宫”为核心,开发涵盖神话传说、传统手工艺的沉浸式课程,日均游客量达4000人次,较往年增长300%。这种“文化根脉+在地体验”的模式,让游客在探秘太乙观、学习哪吒武术中,真正触摸到地域文化的灵魂 。

- 品牌化:通过IP塑造提升辨识度。道明竹编通过“非遗四川·百城百艺”品牌培育,从传统农具转型为国际时尚单品,产品溢价率超300% 。自贡灯会以“天下第一灯”为核心IP,融入人工智能、无人机等技术,成为全球文旅市场的“中国名片” 。

- 资本化:创新“政府引导+社会参与”的投资机制。五环路龙泉段引入中建集团,采用“以路带产”模式,沿线配套建设12个产业社区,预计带动就业3万人 。筠连县通过PPP模式引入社会资本,推动硒山湖康养度假区等项目落地,实现生态价值向经济价值的转化 。

四、未来图景:从“流量”到“留量”的质变跃升

四川文旅正从“景点旅游”向“全域旅游”升级,构建“快进慢游”的立体网络:

- 交通赋能:七环路串联成德眉资16个区县,使德阳孝泉古镇、眉山三苏祠等景点游客量增长超80% 。八环路规划中预留磁悬浮通道,未来将实现成都与川西北“2小时直达” 。

- 数字孪生:四环路2025年将实现“车路协同”全覆盖,自动驾驶测试路段扩展至50公里;七环路建设“零碳服务区”,全部采用光伏供电 。

- 跨界融合:成都世运会期间,“好运市集”将蜀绣、皮影等非遗与巴蜀文化深度融合,吸引1500余名国际运动员参与,熊猫扎染系列产品持续热销 。

从三星堆青铜神树的神秘光晕,到九寨沟五彩海子的梦幻涟漪,四川正以文旅融合为画笔,在巴蜀大地上勾勒出一幅“文化繁荣、经济发展、生态优美”的壮美画卷。正如李耀中所言:“当文化基因注入旅游血脉,当科技力量激活传统资源,四川不仅是游客的诗和远方,更是文化传承与创新发展的生动范本。”未来,随着文旅深度融合的持续推进,这片充满活力的土地必将绽放出更加璀璨的光芒。

还没有评论,来说两句吧...