掀起你的盖头来——汕头,一座以悄然巨变之貌示人的跨世纪历史名城

全国“四大经济特区”之一的广东汕头经济特区,早在1860年1月1日开埠伊始就从粤东一处籍籍无名的海滨小渔村逐步扬名于世。至1921年与广州同年立市,成为彼时广东仅有的两座最早的近代工商业名城以及全国进出口货物吞吐量第三大港口。曾经一大堆桂冠和辉煌的汕头的开埠立市,深刻影响了中国南方的历史面貌和发展进程。

通过汕头港乘红头船漂洋过海到世界各地打拼的一批批潮汕人。慕名而来的八大世界列强国家纷纷到汕开设领事馆,以保护各自在汕头的外国公司企业和人员。汕头作为著名工商业都市和对外工商业贸易口岸的历史在广东是一枝独秀,独领风气之先的。

有人说,汕头凭什么能够是四个经济特区之一?那是不了解汕头的历史。他们不知道,彼时作为全国特区伊始,汕头是以年15亿元GDP遥冠四大特区之首的。是那时深圳、珠海、厦门的老大。

一个地方,一个城市的发展,其实与其所处的地理位置优劣、发展时机好差以及地方人文素质高低关系极大,而且三者缺一不可。

论地理位置,汕头虽是粤东老海滨港口城市,地理位置优越;且外贸历史悠久;海外华侨众多等优势。

然则离港澳及珠三角城市群太远,在彼时交通水平较低的情况下,汕头自然而然处于发展中心边缘。这是地理位置上的利与不利。有人说,别说深圳后来者居上,若将香港换个地方,汕头一点不比深圳逊色。这个完全可以想象。

以上都是过去式,回头来看现在式。

有人把汕头作为特区,今天年GDP却长期居于四个经济特区末尾,甚至长期居于广东21个市第11位,连前十都进不了。

有人将此归因于1991年的汕头一分为三。这个有点道理,但不是全部原因。

客观上说,从汕头分出去,刚刚立市的潮州、揭阳两市要自己独立发展,难度也不小,尤其是背负两三个山区县的揭阳市。虽然分出去后潮汕三市难免有重复建设甚至相互竞争情况。

但有人说,其实分家后两次扩区,全域作为特区的汕头现在的六区一县尽是优质资源。还继续发展缓慢就讲不过去了。甚至有人还在不停揶揄汕头特区为“经济特困区”。这个就是只看表面不知内里的瞎评了。

其实,汕头的发展,一如低调的潮汕人。看似扫地僧,实则功夫深。汕头市区的发展历来是不动声色,不事宣传的。

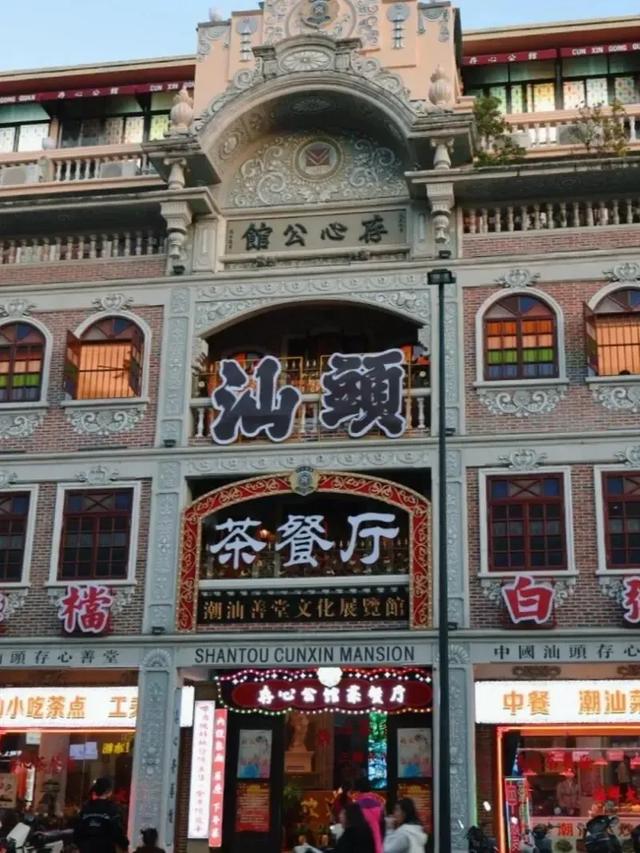

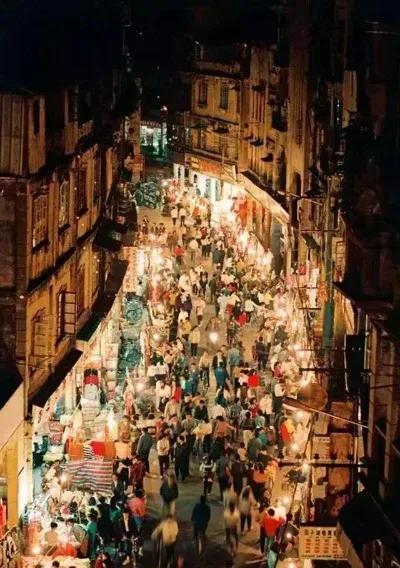

首先,从城市中心区的发展看,仅仅汕头原有三个市区中心区中的两个主城区金平和龙湖区就有城区建成区实际面积268平方公里(两区属全域无农地)。而坐落在汕头内海湾北岸的这两个主城区是从西向东沿出海口发展的。从上世纪20年代就有“广东小上海”之誉的汕头近代都市CBD的小公园街区

到六十年代的汕头人民广场;再到90年代的汕头时代广场CBD;汕头市区的城央CBD缓慢东移了十余公里。然而,汕头市区中心区的城建从未止步。

继直贯城区东西的金山路和中山路两条市区主干道马路不断东延后,另一条并行的东西向海滨路景观马路也已全线贯通,其全长达到27.5公里,是目前全国地级市最长的沿海景观马路。

而龙湖区东部大面积填海而成的“东海岸新区”就以24.5平方公里的新城区,原生态的侨韵公园、红树林公园等四大公园的建成开放;四家三甲大医院即将竣工;汕头大学东校区和十几所高等级中小学;“万象汇商摩”开业,“山姆”选址落户;“华侨实验区”引资部分高科技企业入驻基建次第落成;

粤东最大国际会展中心,五星级白天鹅酒店投入使用……。现在的东海岸新区,马路笔直交错,高楼林立,入夜灯火辉煌,给汕头市区的卫星灯光图又添一片热力和光芒。凸显这座老牌工商业历史名城的繁华与光彩。又一个汕头市区CBD拔地而起。

汕头东海岸新城区,是广东省委省政府予以高度评价的现代都市新区的典范。

从最早最西边的近代小公园商业中心,到现代的东海岸新区之间的市区直线距离是20公里。驱车沿着海滨景观带马路兜风抵达全程是27.5公里。

伴随着全国地级市最大的11线24台的高铁站的投入使用,以及高铁站周边商业园区配套建设的进程,350公里时速的漳汕高铁、穿海隧道和汕汕高铁的联通,作为国家八纵八横海西枢纽中心的汕头将迎来4000万以上的客流量。

现在,汕头正在为明年联通汕头、潮州、揭阳三市主城区时速160公里的城际列车开通,而加紧完善大量的城建配套设施。

而这一切,除了汕头自己的努力外,也离不开广东省政策倾斜的大力支持。

作为特区城市、省域副中心城市和粤东中心城市三料桂冠的汕头,相信GDP也会很快得到提升。汕头,不加倍努力不行哦!

还没有评论,来说两句吧...