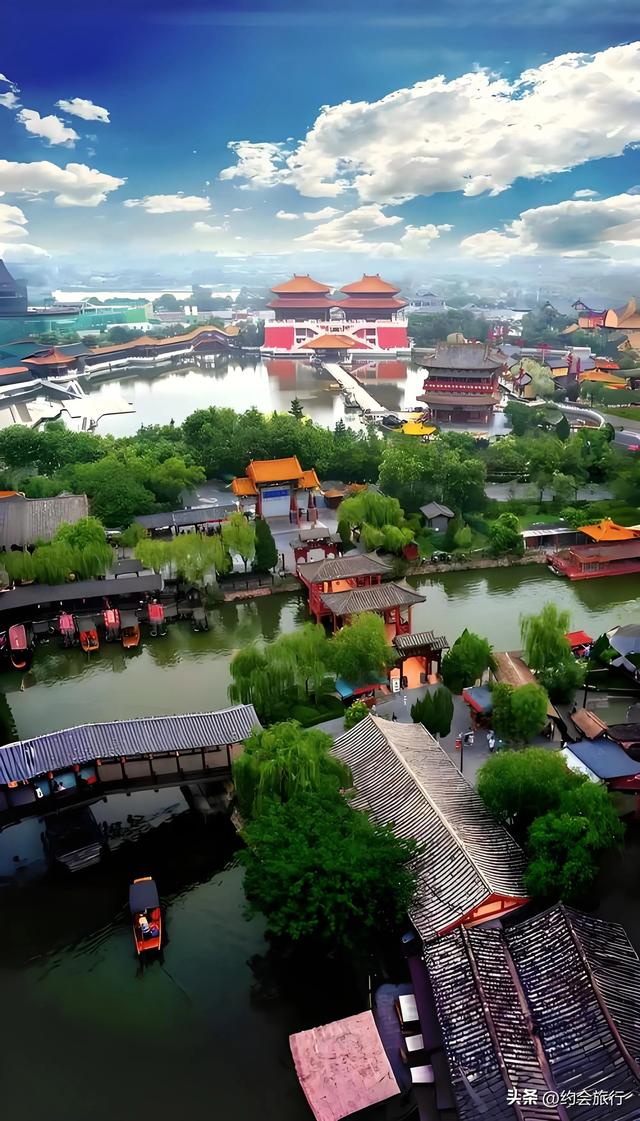

在旅游市场瞬息万变的当下,无数网红景点如流星般划过,凭借短视频炒作短暂爆红后便迅速沉寂。然而河南开封的清明上河园,却在20余年的运营中始终保持热度,游客数量逐年攀升,甚至有游客一年到访8次仍意犹未尽。这个以北宋画家张择端《清明上河图》为蓝本打造的主题公园,没有依赖流量炒作,而是用一套"反套路"的运营逻辑,走出了一条文旅融合的持久之路。

## 一、年卡锁客:拒绝"一锤子买卖"的长期主义

清晨的清明上河园正门前,总能看到手持年卡的游客熟练地刷码入园。本地居民李女士就是其中之一,她的198元年卡已经连续办了五年,"每个月来都有新花样,比逛公园还划算"。这样的年卡策略,正是清明上河园留住游客的核心密码——本地年卡198元可全年无限次入园,外地游客398元的年卡也比三次单次门票总价更低,这种看似"让利"的定价,反而锁定了大批稳定客流。

三月的清明文化节期间,园内随处可见插柳戴花的游客,工作人员会手把手教孩子们制作柳编、绘制彩蛋,还原北宋"清明插柳"的习俗。傍晚时分,"寒食祭"表演在虹桥边准时上演,身着宋装的演员们手持祭品行礼,游客可以近距离观摩这场延续千年的传统仪式。到了七月,园区变身"大宋不夜城",数万只仿真萤火虫灯在树梢间闪烁,穿汉服的姑娘们提着宫灯夜游,仿佛穿越回《东京梦华录》记载的繁华夜市。

中秋佳节的"大宋中秋宴"更是一票难求。游客需提前预约宋装,在仿宋建筑"樊楼"内围坐,桌上摆着"蟹酿橙""东坡肉"等宋代名菜。当"皇帝"与"皇后"携宫人出现,带领众人举杯赏月时,不少游客会拿出手机记录这沉浸式的体验。这种月月有主题、季季有新意的活动设计,让年卡用户有了持续到访的动力,也让园区摆脱了"一次性消费"的困境。

反观那些昙花一现的网红景区,往往开业初期将门票炒至200元以上,靠滤镜照片吸引游客,待新鲜感消退后便陷入降价促销的恶性循环。某曾因"天空之镜"爆红的景区,开业三个月后门票从180元降至60元,仍因缺乏实质内容而门可罗雀。清明上河园的运营逻辑恰恰相反:用低价年卡降低复游门槛,靠持续创新的内容吸引游客重复消费,形成良性循环。

## 二、演员入心:从"NPC"到"文化传递者"的蜕变

在清明上河园的"孙羊正店"前,卖茶的掌柜正给游客讲解"交子"的故事。一位外地游客好奇地问:"这宋朝纸币能当钱花吗?"掌柜当即从怀里掏出一本线装的《大宋货币史》仿制品,指着上面的图案解释:"您看这交子上印着房屋、树木,就是为了防止伪造,当时在四川地区流通,比欧洲纸币早了600多年呢。"这样的互动场景,在园区内随时都在发生。

"包拯巡街"是最受孩子欢迎的表演之一。当身着官服的"包拯"带着"衙役"走过石板路时,常有孩子追着喊"包大人"。一次,一个小男孩举着画满圈圈的作业本跑上前:"包大人,我同桌总抢我橡皮!"扮演包拯的演员立刻停下脚步,蹲下身笑着说:"来,本官为你'断案',咱们找他评评理如何?"周围游客被这童真的互动逗笑,纷纷拿出手机拍摄,这段视频后来在社交平台获得百万点赞。

这些演员并非科班出身,不少是本地居民,经过半年的专业培训才上岗。他们不仅要背熟台词、练好身段,还要掌握宋代历史知识,以便应对游客的各种提问。扮演"王员外"的张师傅已在园里工作15年,他能准确说出北宋科举的流程、不同品级官员的服饰特点,甚至会唱几段宋代小调。"游客来这儿是想感受历史,不是看木偶戏,得让他们觉得自己真的走进了大宋。"张师傅说。

这种投入感与某些景区的敷衍形成鲜明对比。不少网红景区的NPC穿着廉价服装,低头刷手机等待下班,游客要求合影时一脸不耐烦;问起景点历史,只会机械地重复"前面有介绍牌"。游客带着期待而来,却因这些冰冷的互动败兴而归,自然不会再来第二次。清明上河园的演员们用专业与热情,让静态的历史"活"了起来,也让游客的体验感成倍提升。

## 三、消费有道:把"花钱点"变成"记忆点"

清明上河园的门票定价120元,这个价格包含了园内绝大部分表演和体验项目。游客入园后无需再为看演出单独付费,就连虹桥、上善门等核心景点也没有额外收费,这种透明的消费模式让游客倍感安心。

园区里的付费项目都带着浓浓的文化味。花30元在"孙羊正店"喝杯米酒,掌柜会附赠一张小卡片,上面印着这杯酒的配方——源自《东京梦华录》记载的"羊羔酒"古法酿造工艺。花50元体验"大宋科举",游客能在仿宋考场内答题,考上"状元"可获得证书,凭借证书还能兑换下次入园的优惠券。这些消费不强制,却因独特的文化体验让游客愿意买单。

景区内的"官驿"酒店定价1000多元一晚,却常年满房。住客能获得专属福利:参与清晨的"开城仪式"彩排,与演员一起迎接开园;深夜可跟随"禁军"夜巡皇城,看到普通游客无缘得见的夜景;早餐能吃到宋代皇家点心"糖蒸酥酪",由厨师现场制作。这种"高价高体验"的模式,让溢价变成了值得回味的记忆,而非单纯的价格收割。

这与部分景区的"消费陷阱"形成鲜明对比。有些景区门票看似便宜,入园后却处处收费:看表演50元、坐电瓶车80元、进核心景点再收100元,最后游客花了几百元,看到的内容却寥寥无几。某以古镇为卖点的景区,甚至把公共厕所设为收费项目,引发游客强烈不满。清明上河园的做法恰恰相反:把基础体验做到位,让付费项目成为锦上添花的选择,用真诚赢得游客的信任。

## 四、差评反转:从"投诉"到"亮点"的进化

清明上河园的办公室墙上挂着一块白板,上面记录着近期游客的意见:"夜晚路灯太暗""演出时间表看不懂""卖花姑娘过于热情"。这些看似普通的差评,在园方手中却变成了创新的灵感。

有游客反映"晚上走路怕摔",一周后,园区新增了200多个仿古宫灯,灯柱上雕刻着《清明上河图》的图案,既解决了照明问题,又增添了文化氛围。针对"演出时间表复杂"的问题,第二天清晨,每个路口就出现了"大宋报时人",他们身着宋装,每隔一小时敲锣播报:"巳时三刻,虹桥处有'汴河漕运'表演,望各位客官移步观赏。"

最有趣的是对"卖花姑娘太缠人"的回应。园方没有简单批评员工,而是推出了"大宋防缠攻略":制作图文手册教游客用宋朝话婉拒,比如"姑娘美意心领,只是在下行囊已满"。还专门设计了"斗嘴"互动——游客若能用三句宋代诗词回应卖花姑娘,就能获赠鲜花一支。这个原本的投诉点,反倒成了热门打卡项目,不少游客特意去找卖花姑娘"切磋"。

这种积极应对差评的态度,与很多景区形成反差。有的景区面对"厕所脏"的投诉,回复"游客太多难以维持";遇到"服务差"的反馈,辩解"旺季人手不足"。即便发布道歉声明,也多是流于形式,问题依旧存在。清明上河园的工作人员有个共识:"游客提意见,说明还在乎这个地方,敷衍只会把他们推走。"正是这种直面问题的态度,让园区在不断改进中越来越受欢迎。

傍晚的汴河岸边,夕阳为虹桥镀上金边,"大宋东京梦华"的演出即将开始。游客们早早坐在岸边等待,有白发老人给孙子讲北宋的故事,有年轻情侣穿着宋装拍照,还有年卡用户熟门熟路地找到最佳观赏位。这场持续了20多年的"大宋梦境",没有靠流量炒作昙花一现,而是用真诚的服务、深厚的文化和不断的创新,让每个到访的游客都能找到属于自己的乐趣。在这个网红景点快速更迭的时代,清明上河园的故事,或许正是文旅行业最该借鉴的范本。

|

内容声明:本站内容来源于合作伙伴及网络搜集,版权归原作者所有。如有侵犯版权,请立刻和本站联系,我们将在三个工作日内予以改正。邮箱:88@88.com

还没有评论,来说两句吧...