孙同学有话说:

榆林有多高?量量才知道~

站在黄土高原,榆林如同一部摊开在天地之间的史诗。

当我们以生态标尺丈量山河骨骼,以时光刻度解析历史年轮,以精神海拔触摸文化肌理,这座边塞之城便化作立体的文明坐标,在风沙与星光的交织中,向世界展开一幅壮阔画卷。

陕北之北的榆林,如同一部折叠的地理典籍,以风沙为笔锋,以长河为墨迹,在天地间书写着传奇。这里的高度,不仅是海拔计上的冰冷数字,更是自然造化的鬼斧神工、历史长河的惊涛拍岸、文化星河的璀璨辉光。

当我们以生态标尺丈量峰峦,以时光刻度追溯岁月,以精神海拔触摸文脉,一座立体鲜活的塞上名城正冲破二维地图的桎梏,在三维坐标中焕发永恒的生命力。

榆林的自然之美,是一种粗犷与细腻并存的美。它既有黄土高原的苍茫壮阔,又有毛乌素沙漠的绿洲奇迹;既有黄河的奔腾不息,又有红碱淖的湖光山色。

这里的每一寸土地,都在诉说着自然的馈赠与生命的奇迹。一幅幅美丽的生态画卷,绘就丈量榆林自然高度的生动标尺。

当第一缕晨曦刺破毛乌素沙漠的晨雾,榆林便以一场无声的生态史诗,向世界展开它的山河画卷。这里曾是“沙进人退”的荒凉之地,如今却成了“绿染黄龙”的奇迹之城。

黄沙与绿洲的博弈,在榆林大地上演了半个世纪——从“寸草不生”到“绿毯铺地”,从“风沙蔽日”到“碧波荡漾”,榆林人用铁锹与汗水,在黄土高原上写下了一部生态复兴的传奇。

漫步榆林,每一步都踏在自然的呼吸里。红石峡的赤壁如烈焰灼烧天际,峡谷中潺潺溪流与摩崖石刻相映成趣,仿佛天地以鬼斧雕琢的艺术长廊。

镇北台上远眺,大漠孤烟与长河落日间,竟藏着连片的樟子松林与沙柳绿洲——这是榆林人用“草方格”锁住风沙的智慧,更是生态文明的现代注解。

香炉寺,榆林诸多古刹之一,因其形似香炉、云雾缭绕而得名,是众多登山爱好者的心头好。

香炉峰四周景色十分壮观,自山脚拾级而上,苍穹如洗,白云悠悠,道路两旁林木葱郁,生机盎然。抵达峰顶,香炉寺庄严矗立,气氛沉静肃然。极目远眺,黄河与葭州古城风貌尽收眼底,美不胜收。

凤凰山则以其独特的石景而闻名。这里形成了山奇、石怪、林幽的奇特自然景观,是榆林石文化的杰出代表。

如今,凤凰山绿意盎然,草木葱茏。漫步其间,仿佛周身的喧嚣与尘埃被渐渐洗涤而去,身心变得清澈而轻盈,与山峦共呼吸,融为一体。

日破云海间,缱绻笔架山。位于清涧的笔架山,就是一座适合极目远眺,“一览众山小”的山峰。这里因山间常年云雾环绕而闻名,若隐若现的雾气,也给此处的秀丽风景增添了一抹“仙气”。

于山巅之上,静观日升月落。笔架山顶的清涧革命历史纪念馆,隐于层叠群峰之中。遥瞻之下,宛如在浩渺翠色的峰巅,嵌着一颗璀璨金珠。

榆林的生态之美,是“人定胜天”的豪情,更是“天人合一”的哲思。

在石峁遗址旁,四千年前的先民垒石筑城,与自然共生;今天的榆林人退耕还林、引水治沙,让毛乌素沙漠从中国地图上“消失”。

这片土地,用绿意丈量文明的刻度,用山河书写生命的尊严。

榆林的时光,是青砖斑驳的纹路,是窑洞窗棂的剪影,是信天游穿透云霄的回响。这座“九边重镇”,将边塞烽火、丝路驼铃、商贾繁华统统揉进黄土,酿成一杯浓烈的时间之酒。

在这片古老的土地上,每一寸土地、每一条街巷,都仿佛是沉默的史官,静静记录着过去的风云变幻,承载着厚重的历史记忆,成为丈量榆林历史高度的时光刻度。

榆林,古称驼城,600多年的建城史,赋予了这座城市深厚的历史底蕴,而历经时光沉淀的三十六营堡无疑是这份厚重历史的忠实见证者。

登临长城营堡,极目远眺,榆林城全貌尽收眼底,此刻,仿佛能听见历史的钟声在耳畔回响,看见曾经的壮志豪情。

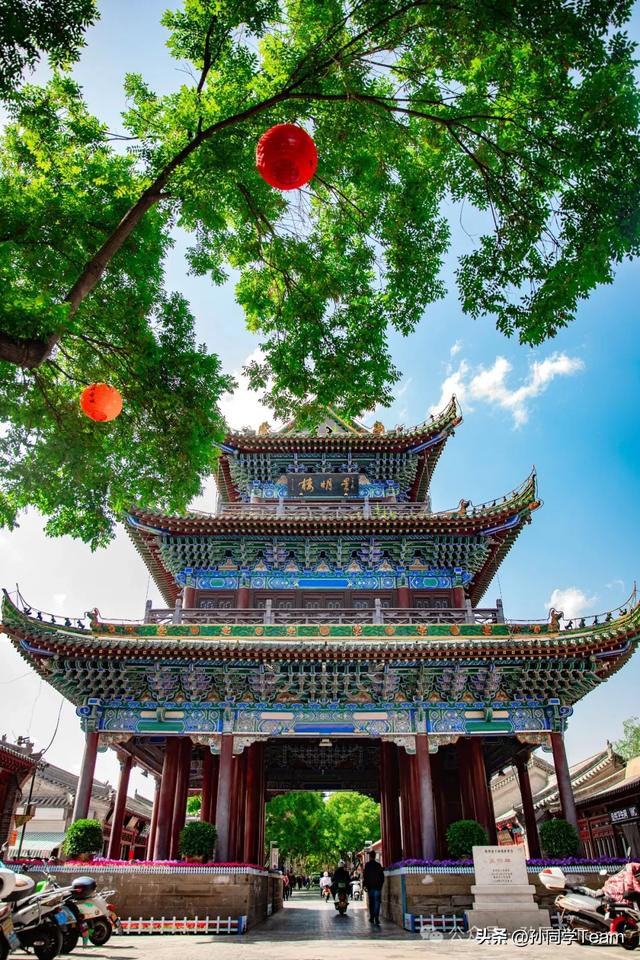

诗意流彩的楼阁、古色氤氲的街巷,榆林古城以时光为纸、清风为墨,书写着往昔与今朝交织的故事。

转过街角,凌霄塔的飞檐下飘来信天游的高亢,让黄河的波涛、黄土的沟壑、历史的烟云都在旋律中苏醒。

触摸城墙,指尖划过明代砖石的粗粝,耳畔似有金戈铁马之声。

榆林古城墙,以其独特的高度,承载着榆林百余年的历史记忆,让后人得以触摸这座城市古老的脉搏。

城墙根下,驼铃声早已远去,取而代之的是非遗展示馆里说书人的三弦声响,是剪纸艺人手中翻飞的“抓髻娃娃”,是夫子庙夜市里一碗热气腾腾的羊杂碎飘散的香气。

走进统万城遗址,匈奴大夏国的白色城墙依然倔强挺立,残垣断壁间仿佛能听见赫连勃勃“统一天下,君临万邦”的誓言,与今日治沙人的号子声穿越时空交响。

触摸着以“蒸土筑城”法夯实的白色墙体,指尖传来的不仅是沙粒的粗粝,更是大夏王朝铁血与浪漫交织的心跳。

在绥德,扶苏、蒙恬的故事流传古今。

作为公子扶苏的长眠之地,扶苏墓不仅是一座陵墓,更是一种精神的象征,它代表着中华民族忠直诚信、坚韧不拔的精神品质,也是连接中华民族历史与文化的重要纽带。

榆林的时间,是凝固的,也是流动的。石峁遗址的石雕神面凝视着四千年前的星空,而博物馆的玻璃展柜里,汉代画像石上的狩猎图与参观的人群,正进行着一场跨越千年的对话。

以时光刻度追溯岁月,这些历史元素,如同璀璨的星辰,镶嵌在榆林的历史长河中,共同构成了榆林这座城市的历史高度。

榆林,无疑是一座文化底蕴深厚的名城,自古以来名人辈出,让传承的文脉成为丈量榆林文化高度的精神海拔。

榆林的精神海拔,是非遗璀璨绽放光华,是杨家沟窑洞里的油灯照亮过中国革命的曙光,是路遥笔下《平凡的世界》中永不服输的脊梁,是柳青文字中的乡土气息,更是能源新都的璀璨与未来的星辰大海。

这里,是黄土文化的基因宝库。信天游的高亢穿透云霄,道情戏的婉转如泣如诉,剪纸艺术在巧手中幻化出生命图腾,泥塑神像凝聚着民间信仰的温度。

国家级非遗“榆林小曲”融合江南丝竹与塞北豪情,一曲曲唱尽生活百态;绥德石狮雕刻粗犷中见精微,被誉为“石雕艺术的活化石”。这些非遗不仅是技艺的传承,更是一个民族集体记忆的活态延续。

站在杨家沟革命旧址的曙光台上,仿佛能听见转战陕北的马蹄声穿透历史帷幕;靖边小河会议旧址的油灯,曾照亮中国革命的战略转折;绥德师范的琅琅书声,孕育出西北革命的星星之火……

这些红色地标不是冰冷的纪念碑,而是融入城市肌理的精神灯塔,在新时代继续照亮初心之路。重走转战陕北路,“穿越”到那段峥嵘岁月,历史的血性与数字的光影在此共振。

路遥纪念馆的手稿墙上,《平凡的世界》修改稿的密密麻麻批注,勾勒出黄土地作家攀登文学高峰的精神轨迹。

在路遥文学村,窑洞窗棂投下的光影恰似小说中孙少平在煤矿巷道看到的微光,照亮无数平凡生命的尊严与梦想。这些精神地标构成的人文等高线,标记着这片土地的精神海拔。

榆林城的文化品格,在传统与现代的碰撞中清晰。北宋时期,杨家将世代戍边;明清两代,军民共建长城防线;新中国成立后,石光银、牛玉琴等治沙英雄接力播绿,将860万亩荒漠变为绿洲……

这种“不畏艰难、敢为人先”的精神,构成了榆林文化的“精神等高线”。

榆林的人文高度,也扎根于市井巷陌的烟火气。清晨的羊杂碎铺热气蒸腾,老板的吆喝声中飘散着麻辣鲜香;正月里的秧歌队穿街走巷,秧歌队员们身着彩装,把欢快的鼓点踩进黄土;石磨碾过的钱钱饭、炉火烤熟的黄馍馍,每一口都是土地馈赠的滋味。

这种“活着”的文化,让榆林的人文精神既有历史的厚重,又有生活的温度。

当然,新时代的追光者也正在续写传奇。在一座座矿区,戴着头盔的矿工,让“黑金”流淌成点亮半个中国的能量;在一所所光伏园区,百万块蓝色硅板如海洋般铺展,将阳光转化为绿色能源。

从先民垒砌的第一块城砖,到今日涌动的绿意;从长城烽火台上的狼烟信号,到互联网传递的时代强音……这些新时代的奋斗者,用智慧与汗水标定着文明的新高度。

从连绵的群山到古老的街巷,从深厚的历史底蕴到璀璨的文化名人,榆林以其独特的高度吸引着人们的目光。每一座山、每一条河、每一个典故,都是榆林这座城市的生动注脚。

榆林的高度

在于巍峨挺拔的自然风光

在于深邃悠长的历史积淀

在于璀璨夺目的文化底蕴

行走其间,尽诉魅力与传奇

榆林有多高?

由你说了算

你眼中的榆林是怎样的?

欢迎在评论区留言讨论~

还没有评论,来说两句吧...