悠悠南山情未了,吾心深处是故乡。山西人恋家,一如明清晋商巨贾,汇通天下而不离其根。再读三贤故里,清官廉吏,告老还乡而不忘其宗。看山野僻壤,贩夫走卒,早出晚归,不辞茅屋草舍。粗茶淡饭,不愧令尊其母。于天地之间,一犁犁黄土,层叠梯田。站在樊王河畔西岭之上。放眼望,绵延数十里,沃野深处,群峦叠翠。青峰雾罩,石塔云缠。抬头,这满眼皆是你的风景,自然当属吾乡吾土的天峻山了。

天峻山横卧介邑东南,隶属绵山山脉。据祖辈人讲,四蹄银白的小毛驴,驮着三寸金莲的曾祖母去还愿。晓行夜至,费足了整整一天的时间。路之岖,道之远。隔山而望,一念成空。穿过岁月的风,在儿时的印象中,绵山便遥遥而不可及了。长大后,闲坐于田间地埂。看义安铁路南同浦线,蒸汽机车一路铿锵吐雾,承载着我最初的梦想和远方。弹指一挥,五十余年之间。兜兜转转,辗转漂泊。或东奔西走,或南下北上。沿途的风景装满了行囊。在经意不经意间,蓦然回首。看老家的那山那水,那沟那岭。忽然间感悟,原来最靓丽的那一抹水墨丹青竟然就在眼前。

早在两千年前,西汉开国元勋樊哙辅佐刘邦争雄天下,北伐时曾屯兵于莽山荒岭之上。其间,除匪安民,搭桥修路。拓泉酿酒,垦荒造田。路通僻野,地植桑梓,酒结忠义。乡民仰之,以樊哙为尊,筑建神武侯庙祭祀,一沟两岭之地便以樊王为村,名留今史了。

樊王村在合村并镇之前,归樊王乡政府管辖。原樊王乡辖下分三个片区共十六个自然行政村。樊王村,樊王沟,东圪塔,西圪塔,红泥湾,刘家山,属前山片。说是前山其实没山,土崖沟壑偏丘陵地貌。政府机关,初级中学,乡镇医院,供销商店,皆坐落于樊王村公路两侧一个叫卡则的地方。相对而言,医疗,求学,出行,交易,前山片还是较为方便的。

樊王村位居樊王河之南畔,村中民居宜势择址,随梯田层叠。傍崖者掘土为居,远楞户箍窑而栖。以夯土固巷,取青石铺街。阡陌交通自高处随坡绕舍而下。晴时行人,雨时泄水。街巷雨水汇集,潺潺流于村中泊池。泊池深约二三丈,径直十许米。池满水溢,可为浇田灌地之用。池半水清,石阶青台,有妇人浣衣,顽童戏水。惜年久不疏,淤泥厚积,后即易为平地了。泊池以南数十步,有一古庙。庙分上下两层,上有横梁立柱,为砖木结构,下是砖箍窑洞,置歇厦飞檐。打小记事,古庙就是村级组织办公之地。九十年代,村委组建翻新,歇厦尘飞烟灭。拆单墙裸露厚壁,有一方正小碑嵌入其中。碑文有记,我任氏先祖任大元,携长次二门,吉昌,运昌。于光绪一十三年,售卖名为(马坡)之耕地,耗资筹建观音堂。观音堂乃现存古庙之前身,即下层歇厦飞檐,砖箍窑洞三间。看碑文所叙,当初任氏家族并不富有,在寸土寸金的年代,能如此慷慨解囊,也实属不易了。

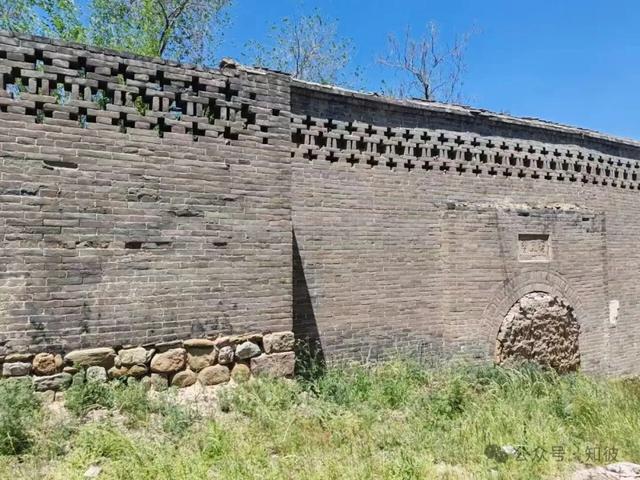

樊王庙

鉴于历史悠远,族谱遗失。前些年,幸得一册谱记。系本族三爷在一九六二年回乡探亲之时,为使身在外乡的子孙不忘来处。于神主牌位摘录。序文如下:任氏原藉陕西省汉中府大槐村王相里二甲。移民至山西介休王里村,而后又迁至樊王村。于明朝崇政三年,在樊王村(毛沟则)立坟地。后在(大头地)又立墓地,是任化吾立祖。家谱神主之位,于乾隆四十九年二月二十八日立。

经手人:任大有,任大成,任大元,任大财,任大福。

附樊王村任氏列代宗祖排序:

任国俊(梁氏)

任奇洪(王氏)

任奇贵(张氏)

任化龙(张氏,崔氏,郭氏)

任化禹(王氏,王氏,李氏)

任化吾(陆氏,王氏,荣氏)

繁衍生息十几世,览阅家谱类推,现居樊王村的任氏家族皆为任化吾之后裔。至于任化龙,任化禹二支,门内皆有妻妾三房,不可能没有传承。迁至何处何地,即无从考证了。樊王村是一个多姓氏村落,其中以任,张,王姓居多。根据各姓氏门庭数量,所处有利位置和占地面积比例来看,任氏在樊王村落户的年代,应该较早于其他家族。

樊王村

樊王村也是革命老区。在抗日战争中,本族伯父任春让,小名(牛钉则)。区中队队员,作战英勇,在一次战斗中壮烈牺牲。任春良,小名(铁则)。曾任我方交通员,经常穿越敌人封锁线。在为我方传递公文和信件中不幸被捕,被敌人杀害于枯井之中。弟兄二人为革命献身,却未能魂归故里,尸首全无。张丰芳,曾是区基干队队员,虽年龄偏大,但民族气节高尚,被捕后,日本鬼子将其拴马尾上被活活拖死。张晋照,民兵骨干。

有一次鬼子出发樊王村,被倭寇抓捕。逼其带路。其誓死不从,手无寸铁与鬼子肉搏。终因寡不敌众,被敌人用枪托打死。刘尚武,原名刘守仁,电影平原游击队原型,七十二个战斗英雄之一,原津江军分区政委。于一九四二年参加革命,新八团战士。历任班长,连长,营长,团长。参与大小战斗四十余次,受伤十一次。荣获特等功两次,一等功六次。一生戎马天涯,出生入死。在解放太原战斗中,还有本村一个王姓后生,在支前途中,不幸被炮弹击中,当场牺牲。男儿当自强,你我等后辈,生于斯,长于斯。不能忘记樊王这片血染的热土,更不能忘记这些悍卫热土的勇士们。

樊王庙

樊王沟村位立于樊王河东岸,与樊王村隔沟而望。地貌轮廓呈“川”字形分布。壑深沟窄,走势狭长。村间民舍,或临河而筑,或隐谷入沟,沟中,幽幽曲径通深处,杨柳桃花隐人家。河之东西两岸,村人依势安居,俨然散布。沟内水井有二,一井置前,一井位后,两井相隔不足十步。井台皆有枣木支架及辘轳曲柄,以方便乡民摇轴取水。前井深不及二丈,口小如箩,水质甘甜清冽,有井棚石壁遮风挡雨。后井口阔,眼能及水,井周并无遮挡之物,取水时有危危之感。其井水源充足,可质感略差。但与我村饮用水相比,还是较为近人的。九十年代,妻坐月子时,逢家中余陈谷旧米,煮粥寡淡而不堪下咽。为妻口适,幼子哺乳,我取的就是沟中前井之水。二里之路,扁担铁桶,上坡下坂,趟水过河,健步如飞。惜今日,两鬓斑驳,步履缓慢。青春早已不在,惟留一声感叹,年轻真好。

樊王村

樊王沟沿河深入,有一天然绝境,后以悬崖为背,沟壁左右两扶。距远看,恰似一把太师椅立于河道之东。崖下居中处,有一李姓大户。四合庭院,青石台阶,沉厚大门。观其明清建筑风格,祖上定是余粮满仓,富甲一方的有钱人了。院上人家有我同学,几十年来相处甚是亲密。其父善捉田间土鼠,群栖野鸽。犹记曾年那月午后,要好邀我共度中秋,膳食就是鸽子全席。至今回味,大快朵颐,珍香就又满嘴了。诠释每一个平凡的日子,人生不过如此。岁月清浅,时光安然,有知己二三,足也。

樊王村

红崖湾与樊王沟接壤。以红土高崖为岭,于避风湾处取势。砖房瓦舍,毗邻紧聚。红土凿窑,冬可采阳补暖,夏能隔热避暑。

有一年秋忙时,随家父下乡玩耍,借宿在堂叔家中。堂叔入赘于红崖湾村,其间育有一女。堂婶嫌弃堂叔木讷,提出离婚,堂叔不舍骨肉。二人纠缠到支部,红崖湾村干部公正耿直,既不护里,也不欺外。按照当地风俗,分堂婶一半家产给堂叔。之后,堂叔和堂婶就成了同一屋檐下的陌生人了。堂叔的院子中央有一个石头垒的灶台,灶台的主人是一个中年盲妇。该妇人双目失明,但摸黑做饭,喂猪,洗衣,轻车熟路。我目睹了这位坚强女性的整个过程。晌午后,又是一大锅饭热气腾腾。大小七八口人涌向灶台,妇人挨个取碗,盛饭。不紧不慢,有条不紊。堂叔挤在其中,讨来一小碗混面擦尖给我吃,我从来不嚼外来之食。堂叔苦口婆心催促,我毅然宁死不屈。堂叔识文断字,看人入骨。仔细想来,还真应了他的那句话,这娃死犟,估计大了也没什出息。

若干年后,堂叔又娶了女人。女人拖着三个未成年的儿子嫁给堂叔。其中有两个随了任姓,与我成了同一个“光”字辈的族人。堂叔带着堂婶堂弟回来,挨门逐户拜祖寻根,族人皆回了认亲之礼。后来堂婶又给堂叔生了个女儿,可惜在八九岁时,逮蝌蚪淹死在了水塘之中。堂叔从小无父无母,一生中有过两个亲生女儿,一个让前妻带走,一个却在幼年时夭折了,族人都叹堂叔命苦。好在儿孙们现在都很孝顺,虽然没有大富大贵,但小满还是绰绰有余的。人生如逆旅,个个是行人。命里有时终须有,命里无时莫强求。随缘而安吧。

东圪塔是通往后山的必经之地。自然地貌呈南北走向,梯田依次层叠,以沟岭相间为上。民居以东岭为背,乡道为案,初及,悬崖断壁,一皂角老树,盘根错节,沧桑百年。树及阔地,有鸡犬相闻,屋舍俨然。复行数十余丈,斜坡为道,缓缓而上。有几许人家,三面凿窑,一方远瞻。沿曲径南移,柳暗花明,炊烟袅袅,毗邻相连。行至幽谷深处,见杏林茂密,泉水清澈。远眺,小院村姑煮菜,田间农夫锄禾,泉池男子汲水,林间老汉牧羊。这满眼的烟火气,便是东圪塔村最初的模样了。

年仿十三四岁时,家中灶里缺火,星期天与家父至出流山担炭。父肩挑一百有二,我担父亲一半。天逢秋雨凄凄,道路泥泞,雨湿衣衫。力弱而肩不承重负。左右轮换之间,五步一歇,十步一站。途经东圪塔村,见一幽径小院,墙不甚高,门头瓦顶。横眉置有长方形木扁,扁上篆有(凝秀)二字。凝秀,凝天地之瑞气,日月之精华。秀山水之魂,五谷青蒿之穗也。年少不懂其意,再读已是李户闺秀之良人,(凝秀)门中的子婿了。

妻与我是隔届同学,因二人学绩平平,亦无其它令人瞩目之处,所以彼此之间印象模糊,熟悉而又陌生。期满业结,各奔东西。多年以后,月老牵线,与之在其家中谋面。初次相亲,双方相当羞涩。初见生,再而熟,话多了便相互有了好感。夜幕垂帘,言畅茶淡。妻不嫌我漏屋斗居,家穷人丑,业无所就。岳父岳母偏爱独女,支持妻的婚姻选择。我与妻于农历八月十六相约,九月十六订婚,腊月十六花烛大喜。婚前,妻鞠身拌泥搅土,我上房揭瓦补漏。婚房里外两间,平米不足三十。灰泥筑地,白浆涂墙,纸糊仰棚。当年窘迫,无字可述。

婚后,妻相夫育子,粗茶淡饭,菜无荤腥。致妻营养不良,腹儿胎弱。怜幼子出世之后,身弱体差,一直难御风寒雨袭之敌。好在勤不负人,执子之手,一路相扶。坎坎坷坷三十余载。从一张白纸到风景如画。其间,有过风,有过雨。但彼此相互包容,风雨过后,依然是彩虹。岁月沉浮,于得失之间,每一个日子都是绝版珍藏。不如意事常八九,可与人言只二三。欢喜来过,人间值得,无愧无憾。

西圪塔与东圪塔隔沟而治,与樊王村地脉相连。村底开阔之处,有樊哙庙雄踞岸边。樊哙庙始建于汉代,坐北位朝南向。庙门古朴沉厚,限于地势原因,临河朝东开放。主殿面阔三间,呈上下两层结构,矗立于一米高台之上。屋顶筒瓦覆盖,饰有五角六兽,檐头沟滴虎头龙盘。东西偏殿也各居三间,圆柱歇厦,椽木飞檐。七十年代,为樊王,连福,洪山片区,非农业居民粮油供应,各村农业上缴公粮储备站。后因位置所处偏僻,交粮领面,趟河过水,石裸坡陡,交通诸多不便。粮站迁至连福村东,樊哙庙也就搁置了好多几年。八十年代初,樊王前山片区各村小学重组,樊哙庙也就更名为樊王中心小学了。

途经樊哙庙,步青石古道,再过石基砖箍门洞,顺路而上,即是西圪塔村的中心地带了。村中依岭傍沟,砖土窑洞混杂。沟壑之间有炊烟聚集,也有稀疏人家。樊王村离西圪塔路不及二三里,但很少走街串巷。故对西圪塔村中的详细布局不甚了解。只知早先年间,有两位本族姑姑嫁至西圪塔村。一个是我五爷之女,嫁于来姓人家,现定居甘肃兰州,记忆里相互之间并没有来往。家父年迈时,忽然间念起这位远亲。几经周折有了信息,可老姐弟二人用的都是老年手机,无奈之下我与表姐互加了微信。

一别六七十载,视频里两者皆已耄耋之岁,银发霜鬓。人老耳聋腿疼,是家族遗传通病。一个说南山猴,一个言北山瘤,沟通很是不畅。我与表姐连比带划兼职翻译,勉强得知彼此近况,别时再见。再见再也不见,表姐又联系时,父已离世而去。姑身健,只是耳聋更甚。我感觉姑此时听不懂,比听懂更要合适一些。

另一个姑姑是我大爷家女儿,嫁入西圪塔张姓门中,记事起一直礼尚往来。姑夫早年参加革命,解放战争时期入党。解放后曾任介休公安系统要职,至后调于义棠工商行政管理所工作。姑随夫移居义棠。退休以后,姑又同夫落叶归根,颐享天伦。姑寿及九十余岁,福至善终,无疾而寝,姑出葬时,银装素裹,大雪纷飞。于洁白的天地之间,回归自然,走完了人生的最后一程。

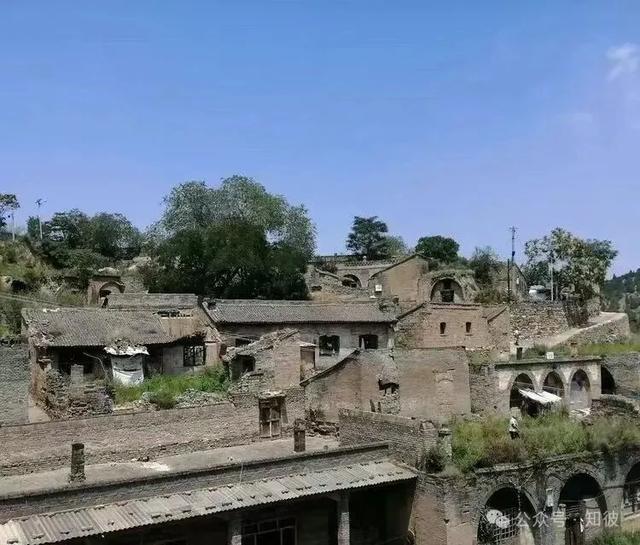

由西圪塔村顺岭而上,是远近闻名的刘家山村。刘家山村属高山丘陵地貌,村域内山体蜿蜒,群峦叠嶂。村周山体陡峭环绕,植被覆盖茂密,如是防风御匪的天然屏障。村中建筑依地取势,错落有致,分高中低三层梯叠。高处堡上以张氏建筑,圪洞楼院和新凤院为代表,坐北朝南,以条石筑基,青砖彻墙。高大雄伟,典雅别致。冬可纳阳,夏能御暑。砖饰木雕,鼓石锦云,门头瓦当,美伦美奂,尤以老鼠偷葡萄堪为雕中一绝。张氏宅院皆以南北为轴,左右对称,主次分明,外雄内秀,毗连全村。中层民居群聚,青石板路通幽,蜈蚣墙壁蜿蜒。底谷处有泊池蓄水,意为灌溉及聚财两用。如民间所誉,金沙堡,银义安,比不上刘家山一半半。概刘家山整体村中布局,曾年张氏家族财力雄厚,蜇声东乡之史实,也就一目了然了。

刘家山

市井熙攘,乡道安然。闲步于观音堂院之中,见一楸树盘根错节,散冠新茂。粗可达三人环抱,高约二三余丈。先有楸树香,后有刘家山。数百年来,其见证了刘家山人的繁衍生息,张氏家族的鼎盛与衰落,新时代的变迁与发展。

坐标乡政府移步正东方向顺沟而上,沟南的村庄叫南坡村,沟北的便是北坡村了。南坡村卧于横岭腰畔,背靠塔则堰下,民居以沟壑位置取向,或聚集或散布,或层层叠居或立于斜坡之上。村里有母亲的一门娘家嫡亲,打小经常走动,所以说来并不陌生。最早的记忆是樊王联校暑期集训,择址于南坡村陆家祠堂之中。我玩性忽起,尾随家父前至,初及时不识,往复数次,逢年过节之后,便能于亲戚门下,独自徒步来走了。

南坡村属陆姓始祖发家之地。初中同窗有六七,皆是陆门后世,于煤矿从业者居多。其中有一者能力突出,职居矿中首位。某年我身处绝境,亦屈躬于矿井之下,巷洞幽黑,胆怯而又力薄。数年之间,深得其偏袒垂怜。回忆曾经岁月,遇之有幸,不胜感激。

北坡村乃丹霞之地,晨曦初照,红岩披金。夕阳余晖,赤璧如火。雨后山净,朱漆尽染。天然景观,美不胜收。古建民居依山势而筑,自上而下,从西到东,窑洞宅院,层层叠叠,高低无章,错落有致。青砖灰瓦,炊烟袅袅,显得古朴而又典雅。

北坡村地理位置偏僻,村中亦与我无亲戚牵扯,故接触甚少。前后几十载,踏迹不足三四。一是该村秋后起戏,我随邻人同往。只记得小径曲折,立壁数丈。壁下开阔,有戏台巍巍,灯火辉煌。台上红面黑脸,兜来转去。直枪弯刀,上下翻滚。紧锣密鼓,棒木连锤。台下人头攒动,大呼小叫,掌声如潮。二次来时,正值仲夏麦收。服役同窗回乡省亲,约我同去其外祖家中。闲时坐于一老槐树下,看远山近舍,紫砂红崖,山体环绕,自然景观相映成趣。再来北坡村已是婚嫁年纪,我做发小伴郎,迎娶的是北坡村中赵家闺女。彩旗飘飘,唢呐声声。珠联璧合,佳偶天成。然,时光荏苒,白驹过隙。曾经羞涩的新娘,眨眼间,已是年近花甲,两个孙儿的奶奶了。

与北坡村山水相依,土脉相连是上西埜村。上西埜村置之公路两侧,民舍多以散状式分布。崖下岭上,沟涧丘隆,见炊烟升起,有鸡鸣犬吠,便是窑洞瓦舍人家。村口有一古庙耸立,庙内主偏两殿歇厦飞檐,古朴戏台坐南朝北,供乡民闲暇节后看戏娱乐。老小时候去过几次,戏中情节不明所以,但场内小贩稻草棒上插的山楂葫芦,泥塑口哨却是我当时最为奢望的东西了。

上西埜村是我去姥姥家的必经之路。来去之间,熟悉而又陌生。除认识的上下同届同学以外,还有的就是姨家人了。姨与我年龄相仿,但各自成家之后,迫于生计,礼尚往来,却很少有时间走动。

于上西埜村东居高俯看,目之所及的便是下西埜村了。下西埜村四周环山相抱,民居群聚谷底。红沙褐壤,泉水盈溪。日照存足,气侯适宜。沟壑果木茂盛,尤以早熟黄杏久负盛名。印象中,下西埜村交通不甚便利,故涉足不及一二。于是对下西埜村的记忆便有些迷糊了。铺展樊王版图一览,南坡村,北坡村,上西埜,下西埜,行政统筹,即圈为东山片区了。

过樊王桥一路东南前行,途经樊哙庙,东圪瘩,过樊王煤矿,顺乡道而深入。船窟,木壁,苗沟,后崖头,薛家岭,赵家庄。按区域划分,皆为后山片区。

至出流山后行,于船窟桥分支,青石如柱,两山夹一狭口。从口入,幽幽深谷,朝天阅,蓝天一线,白云悠悠。复行数里,豁然开朗,百丈平旷。抬眼望,以天峻山为背,松柏围绕的就是木壁村了。读初中时,每逢冬季来临,为避寒取暖,学校都会组织一次进山伐木的野练。轻装徒步于木壁村下,纵深又入紫林沟中。掳干柴立木,斧起屑落。或长或短,或抬或扛。去时心致勃勃,归来汗流满面。岁月如风,来去匆匆。对木壁的断片记忆也就仅此而已了。

据史料记载,晋中盆地古为晋阳湖泊。在湖泊东南岸海拔最高处有一山村。村内地势低凹,四周山体环绕,形似天然山窟。故而来往船只,近能遮雨淋,远可避风袭。于螺号回荡之间,有渔人系舟拴船,踏岸步行数丈,取囊中酒食铺于盘石之上。屈腿而坐,小酙言欢之处,便是如今的千年古遗,船窟村了。可见,大禹治水时期,凿开灵石口,空出晋阳湖的传奇故事,进一步印证了先有船窟村,后有介休城的历代传言了。

船窟村

船窟村与木壁村山石衔接,相呼而应。拴船系舟之处,远古时就有人类凿洞而栖,垒石而居。胡马二姓陆半家,皆分散于上下两寨,沟壑岭边,千百年来,采山间草木,取田地之精华,男耕女织,繁衍生息。年少时去苗沟村,常取捷径而行。横穿船窟街中心,再步羊肠小道。人到山尽水穷时,鸡犬相闻又一村。一来二去,走的次数多了,生路也就成了熟道。对船窟村印象也就不再陌生了。只是有一个小名叫根虎的男同桌,自初中业毕,于校门外分道扬镳后,至今未曾谋面。四十年余,怀念依旧。愿君见字,天晴安好。

船窟村

苗沟村村舍不大,百十口人。进村车道左侧,位悬崖峭壁处,两块巨石相叠而眠,石下赤土为柱。柱,高不过丈,粗不及桶。贫瘠之壤,可力撑千钧磐石。风蚀雨剥,千年耸立而不倒,乃实属奇观也。转弯处一眼泉水清澈见底,泉盛时,水从泉池溢出,夹道漫延至零零碎碎的田间地垄。夏季节后,原生态的蔬菜瓜果便陆陆续续得能自产自足了。接近村口,土石相间,一株野生山梨老树拔地而起。其伞冠如盖,居高临风。大自然是不亏人的,真如苗沟人一样,勤劳,淳厚,朴实。

自幼耳闻目睹苗沟村的人文地理。缘起于二位慈眉善目的老者。老人姓崔,身居苗沟村第一户人家,是祖父前房妻子的娘家至亲,按辈份我称呼老舅老妗。老舅老妗勤劳耿直,热情好客。在我的记忆里,每逢年节走动,或寒暑假期小住,满满当当都是回家的感觉。然,故者已去。惟留一纸思念,笔沉墨重,难以作叙了。

苗沟村

苗沟村往东,徒步山间石径,复行二三里,峰回路转。放眼望,炊烟袅袅,柴门犬吠。窑洞瓦房,依山而势。宽街窄巷,错落无章。以南山为背,北滩处涉水。石崖前为金山坡煤矿,居于石崖之后的就是后崖头村了。

战争年代,后崖头村是抗日人民政府驻扎之地。山深林密,路岖坡陡,是通往梨树园和沁源老区的主干栈道。读初二时,学校勤工助学。途经后崖头村,徒步至梨树园,拆迁农校校舍。梨树园地处大山深处,山路崎岖又逢绵绵秋雨。午后下山,同学之间,或几人合抬一个“人”字木架,或单个肩扛数根椽木横梁,一路披荆斩棘,穿插于云缠雾罩之间。归队时,集中于后崖头村部,半身泥水半身寒。回味曾经的那一瓷碗热粥,至今唇齿留香。

数年以后,又逢苗沟村小住。茶余饭后,闲得无聊,与表兄相跟至后崖头村。恰逢剧团退休师傅授徒,学员都是附近戏曲爱好者。三弦板胡,吱吱咕咕。水袖碎步,咿咿呀呀。我不懂戏曲,只是看个热闹。后来听说戏班没撑多久,学员也大都半途而废了。只有我一个胡姓女同学,在众多学员中脱颖而出。也不知何故,其热衷于戏。却未能以此为道。但闲瑕时也随戏班走村串乡,遇到农忙,也就以锄黍收谷为业了。唱念做打,柴米油盐。人生如戏,戏如人生。在此,忽然间释然了。

于后崖头村底,取乡道而上。偏东左拐数里之外是薜家岭村,南移右走即是赵家庄村落。薜家岭地势偏僻,限于交通不便,涉足的次数自然就很少。朦胧中,岭上阶田层垒,老牛躬耕,羊牧于野。村人为避风烈,择居于沟涧两肋,崖高土厚,以土窑洞为多。沟顶平坦之处,有户二三,观其居中布局,必是早得春风的富裕人家。村内有同窗相处融洽,数十年后闹市偶遇,白发覆青丝,彼此都已不是风华正茂,恰同学少年了。

赵家庄

赵家庄俗称漫岭。数千年前,大水退去。遗民凿石为寓,垦荒畜牧,与山为乐。山生草木,木生乌金,漫岭自古就不缺炭。祖辈们勤劳,冬闲时牵驴驮炭贩卖,去的就是现在的赵家庄。听祖父讲,驮道宽不足二尺,羊肠九曲间,崎岖又险峻。途经泉溢冰结处,赶驮人卸御寒皮袄铺之于地,牵驴缓缓而过。有一王姓村人,身材魁梧,力健如牛。忽一日,有驴不堪重负,踏悬石而落。其眼疾手快,捉驴之后蹄,力拔千斤。炭撒,鞍桥斜,驴则安也。该街邻垂暮之年,拄杖托家父代写书信。我与玩伴一时好奇心起,问及当年那事。然,其耳聋眼花,笑而不语。

八十年代初,介邑各地焦烟烽起。受煤炭供求影响,汽运如火如荼。愚人无为,也劳身于车水马龙之中。车至赵家庄煤矿,立足于荒丘之上,远眺密林深处,高山倭岭,连绵逶迤。有平阔之地,农舍星罗棋布,柴门鸡犬相闻,看山水之间,幽谷石径,沃野相连。夕阳晚照,收牧牛羊缓缓而归。临农家小院,石窑土炕,一碗豆芽,二两老酒。攸面栲栳,小米稀粥。南瓜山药,软黍黏糕。知足者常乐。山不在僻,居安,陋而不俗。粮不在粗,食淡,身而无恙。初不识,复行数十次,也就读懂赵家庄了。

赵家庄

人生是一场修行,每一处风景都藏着一个故事。行走间,有渡劫也有治愈。回忆曲折运煤路,风霜雪雨,夜起晓行。铁包肉骨,人车劳顿。耗装卸之力,盈微薪薄资。车内人困身乏,窗外尘飞土扬,感觉前途也就一片迷茫了。

说赵家庄不能不说天峻山,说天峻山不能不说文峰塔。天峻山位居赵家庄村一步崖三公里。其山体绵延,青峰叠嶂。初见,苍松翠柏茂密,沙棘虎榛遍布。置身于石径山间,耳可及泉水流深,百灵鸣谷。清风萧萧,林涛声声可闻。山巅临岩处,以青石筑塔,通高七丈有余,粗足十人环抱。穿云耸天,文光射斗。应古风而运,介邑科举及第,栋梁辈出。高瞻远瞩,知县史公,文峰塔也。

有碑为记,文峰塔始建于明朝万历二十五年。清乾隆四十六年,受地震影响,坍塌之后而又复修。咸丰九年再遭损毁,于同治九年又大耗灰土青石重建。风雨四百年,聚天地之瑞气,纳山水之精华。数十百里,遥望可及,文运不竭。

身居樊王五十载,于田间劳作,或野岭放牧。天晴时,峻峰巍峨,石塔孤直,仰目可及。山雨欲来,乌云压顶,群峦雾罩。“南山头戴帽,长工能睡觉”之气象化民谣,便在这雾帘雨幕中,一览无余了。

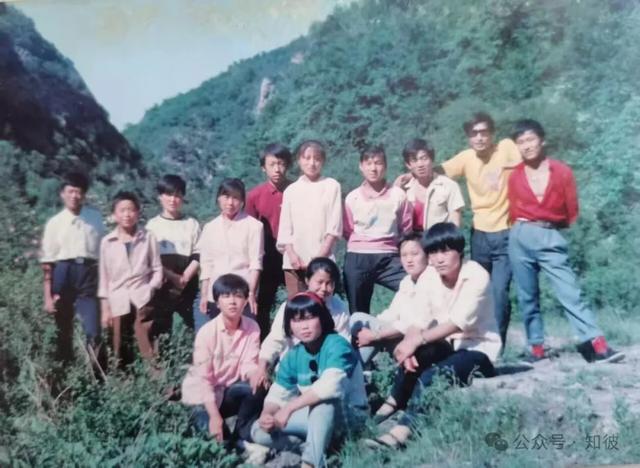

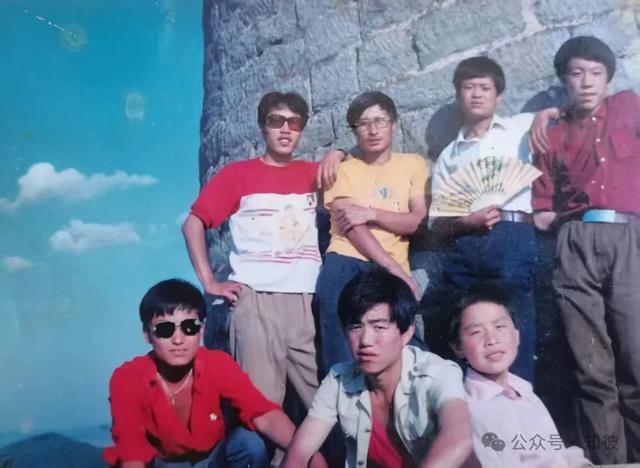

九二年初,各乡镇林业鼎盛。我受娉于职中从教,主授林果栽培修剪技能。仲夏实践学习,基地择于木壁村。木壁村山高林密,松柏环绕,溪水蜿蜒。流连于这群峦叠翠之中,避暑消夏,一时之间忘了归路。果园中作业完毕,有喜登山者提议,至天峻山巅走走。一呼众应,由本土男生做向导,从木壁村顺栈道而上,队友一路披荆斩棘,或平或陡,或直或弯,或隐或现。

路遇一松,粗根盘石而踞,枝繁叶茂,岁约千年。复行数里,逢炊烟茅舍,黄牛二三。牛脖各系筒铃,闲坡野牧,叮咚叮咚。行至院中小憩,入屋内讨水解渴,见炕头有一老妇缝补衣物。环视屋中,木箱瓷瓮,锅瓢碗盆,居中摆件陈旧简朴。屋壁有乡政府颁发奖状数张,上誉有“护林模范”墨字,书体各异,年份不一。问及木壁同行学生,知此一户之地,为一步崖之称,守山者乃夫妻二人,一生以山为家,与牛相伴,遍植桑麻。

远上峻山石径斜,一步崖边有人家。天空蔚蓝,凉风习习。随石径南行,山涧凹处有一天然泉池。泉水源自天峻山体,由砂滤岩沥而蓄。泉池水盛,漫过青台石阶,细流缓缓成溪,溪水清冽明澈,潺潺不竭。捧一掬在手,掌心满是山的呼吸。呡一口,甘甜入喉,指间沥沥滴落。那拣拾不起来的,便是天峻山泉的另一般韵味了。

沿途四五里,踏石而上。至天峻山巅,见文峰孤塔,临岩拔地而起。居高望远,一览众山小。清风徐徐而来,絮云悠悠远去。博群峦连绵,阅松柏之美。纱烟薄雾,人间仙境,具象成型。看龙凤沟壑,近如咫尺。鸡犬之声相闻,村庄毗邻如缀。远瞻介邑全貌,尽收眼底。仁者乐山,智者乐水。于山水之间,捻一缕清风,裁半幅烟霞,拍照为念,嵌入岁月之册,亦就不虚此行了。

红日西垂,精疲力竭。一路匆匆折返于木壁村中。山里人憨厚淳朴,热情好客。本班女生刘姓同学,将师生十五六人邀至家中。男生劈木弄火,女生揉面煮菜。半主半客,烟火暮色,谈笑风生。一别三十载,男婚女嫁,各奔西东。昔年职中同师三人,赵姓老师为班级主任,师范毕业,代授文化课程。而今一路仕途,职居教育科室主任。郎姓女教师,农大园艺专科毕业,主讲林果病虫害防治学。后调至张兰初级中学,改教英语一门,也属编制内人士。惟我胸无点墨,择煤炭洗选为业,前景亦如在风水中相互碰撞的煤炭,越洗反而越黑了。

人生如棋,个个是子。有将有帅,有相有士。马拉炮車,卒守城池。棋道纵横,满盘为局。或得楚汉山河,或失江南烟雨。成败输赢转头空,落子无悔也。

社会发展,时代变迁。樊王人顺应时势,合村并镇,老幼皆随。樊王乡并入连福镇。下西埜,东圪塔,西圪塔,樊王村。四村合一,归樊王村统一管理。红崖湾村与樊王沟村并为一体。近几年来,与船窟村一起,因采煤塌陷等地质原因,整体安置至市内顺康,永康,安康嘉园为居。小区高楼林立,万家灯火,照尽人间繁华。上西埜村移居于连福村东,北坡村迁址于连福村西。皆是楼阁雅致,阔路纵横,井然有序。南坡村迁入夏庄头村,苗沟村移至西湖龙村。两村近在咫尺,人静心安,自守清欢。城镇日新月异,农村逐渐消散。耕读传家,乡土虚离。儿童相见不相识,荒芜的是土地,遗忘的是乡音。季节来来往往,日子匆匆忙忙。回乡偶遇,断垣残壁之间,一人一狗,徘徊于草掩蹊径之中。

然,云深不知处。闲暇之余,掌心中翻阅旧时光,三寸荧屏忽然间邂逅赵家庄。赵家庄纳薛家岭,后崖头,木壁为一村。红墙碧瓦,别墅俨然,百亩幽林,绿野如洲。集文旅,露营,消夏为一体,以种植与林牧为阵营。入目是画,抬头是云,赵家庄从来不缺风景。尤以赵氏双杰为代表,穷则思变,富不离根。坐标天峻山脉,在转型中崛起。以信誉筑根基,以质量创品牌。玉海铸造,天峻山泉,樊王谷酒,得天独厚,各领风骚。

乡下静如弱水,都市推杯换盏。余生之岁,择一石筑小院,栽五里桃花,植半幅青帘。取天峻山泉煮茶,酙“樊王”谷酒微醺。随缘,随喜,随遇,随安。有客自远方来,文峰塔下,天峻山巅,临泉,品酒,沫雨,听风。

作者简介

任光一,男,一九六九年生于山西省介休市樊王乡,喜欢文学,偏爱诗歌,闲暇之余,七拼八凑几篇小作,只因本人学历有限,才疏学浅,希望凭借贵平台的各位老师,批阅指点。

还没有评论,来说两句吧...