来到大名古城方知,大名鼎鼎名不虚传。

大名古城位于河北邯郸市大名县,东接泰山,西倚太行,是著名的河朔古邑,具有5000年的历史。

当地人骄傲的告诉我们,大名才是最早的“老北京”。据史书记载,宋仁宗庆历二年(公元1042)在大名建宋朝陪都,因当时首都开封名为“东京”,故称大名为"北京",大名府因此被称为“北京大名府”,名副其实的老北京。

曾经的大名府“鼓楼雄壮、人物繁华”,“千员猛将统层城,百万黎民居上国”(《水浒传》记载),为历代府、路、州、道、郡治所在地。其中两为国都,七为陪都,获得“北方重镇”、“畿辅八府”之首的殊荣。可惜,明建文三年(1401年),宋代大名府城被洪水淹没,从此大名宋城完整地保留在了4米之下的黄河河沙之中。

现存的大名古城是洪水后,明都指挥使吴宬于卫河北岸艾家口重筑而成,至今已有600余年历史。

登上明代的古城墙,天下起了小雨。雨水顺着斑驳的墙皮流淌,像在翻阅一本浸湿的史书。我伸手触摸,指尖传来六百年的凉。

其实,现存的大名古城与广府古城均为明代建筑,建筑风格一致 ,巍峨的城墙,古朴的城门,还有城中错落的民居。不知是不是下雨的缘故,我感觉眼前的大名古城更为沧桑荒凉一些。

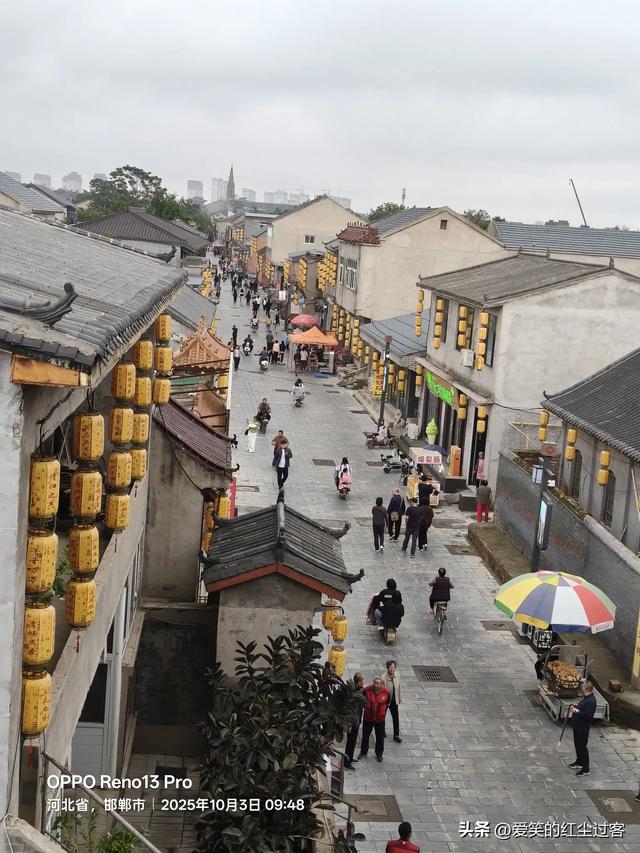

雨中的大名古城游客稀少,青石板上湿漉漉的,道路两旁的店铺民居挂着黄色的灯笼,上面是写满了成语。灯笼摇曳,在雨中给人悲凉的感觉。

大名粮食局旧址,水泥刻制的红五星保留至今,写满了时代烙印。

触摸着古老民居斑驳的木门,破损墙面,依稀可见华美的装饰,仿佛触摸到了历史的脉搏,曾经的繁华淹没在了时间的长河中。

路边,明代古槐在雨中静默如哲人。百年古槐,树冠如盖,树干横卧盘旋如卧龙 ,当地人称“卧龙槐”“槐仙”。如今的古槐枝丫依然茂盛,枝头绿意葱茏,雨水顺着枝叶滴答成韵。树下香火鼎盛,红绸系满枝头,锦旗围满树干,人间的祈愿与牵绊萦绕着古老的槐仙。

古城墙的小南门,文庙静立。万仞宫墙如史书展开,棂星门前泮池波光粼粼,大成殿里孔子端庄肃穆。作为大名府学中心,几百年来,从这里走出了无数的文人雅士。虽然现在的文庙是复建,可那传承千百年的历史文化底蕴将永世流传。风拂过 ,风铃轻响,宛若学童吟诵声声。

建于1918年的天主教堂,尖顶刺破雨幕,十字架在灰蒙蒙的天空下若隐若现,异域风情骤然出现在了这座古老的城池之中。

这座百年教堂是用“庚子赔款”修建的,由法国籍教士郝司铎监督施工。典型的哥特式建筑,整体呈十字形,正面由钟楼和两个副钟楼陪衬,散发着古老而神圣的气息。

赭色的砖墙布满了岁月的沧桑,一个个造型各异的窗户镶嵌着五彩玻璃,富丽堂皇。大堂的拱形大门上面3米处,有圣母怀抱耶稣铜铸坐像,上书“宠爱之母保障大名”。中西文化交流在这里生根发芽。

空气中飘来浓郁的卤肉香,“二毛烧鸡”百年老店里,刚出锅的烧鸡色泽金黄,热气腾腾的香气霸道地驱散了雨天的阴郁。

“五百居”香肠,外焦里嫩油滋滋,肥瘦相间,咬上一口香喷喷,麻辣五香各领风骚。每一口香肠,都是味蕾的盛宴,百年非遗的配方在舌尖复活。

临近中午,古城里的人流明显多了起来。吃着焦香酥脆的烧饼,徜徉在古城,我忽然明白——原来最坚固的城墙,是文庙的读书声,是教堂的诵经声 ,是庙里的香火,是舌尖上的美味,是缕缕人间烟火,共同交织筑成的。

2025.10.3 大名县

还没有评论,来说两句吧...