“阴山北去三千里,紫塞南来第一州”指的是山西代州,如今山西代县,它被誉为“山西最后活着的古城”。

虽然雨下个不停,却没能妨碍我们在代州古城游曳的步伐。

有谁能想到,1400多年历史的阿育王塔居然藏在代县县政府大院里。曾经这里是代州衙署所在地,飞檐翘角的大门满载历史的痕迹,门前威武的石狮默默的记录着风雨沧桑。

这里没有门票,也没有人盘查,汽车可以直接驶入后院,居然还有专用的停车位。

阿育王塔就立在雨中央,秀丽挺拔,稳健圆润的轮廓被雨丝勾勒得格外柔和。

阿育王塔始建于隋代,原为木塔。元代重建,改建为砖塔,高40米,为中国仅存19座释迦牟尼真身舍利塔之一。

令人称奇的是,阿育王塔为圆锥体佛教藏式造型,塔平面为圆形,底座居然也为圆形,如一个硕大的宝瓶。在建筑史上,一般喇嘛塔底座均采用方形,但是此塔底座却为正圆形,较为罕见。

梁思成先生赞誉阿育王塔为“中国现存瓶状塔中比例最好的一座”。

站在塔下仰望,缠枝花纹雕刻在石砖上,顶端精美的伞盖清晰可见,雨水顺着塔身流淌,像是时光的泪水。塔中舍利子沉睡千年,是否也曾听见这样淅淅沥沥的雨声?

紧邻阿育王塔,是毛主席路居纪念馆。1948年4月6日,毛主席及周恩来副主席等中央领导,由陕北去西柏坡途中,路居这里。

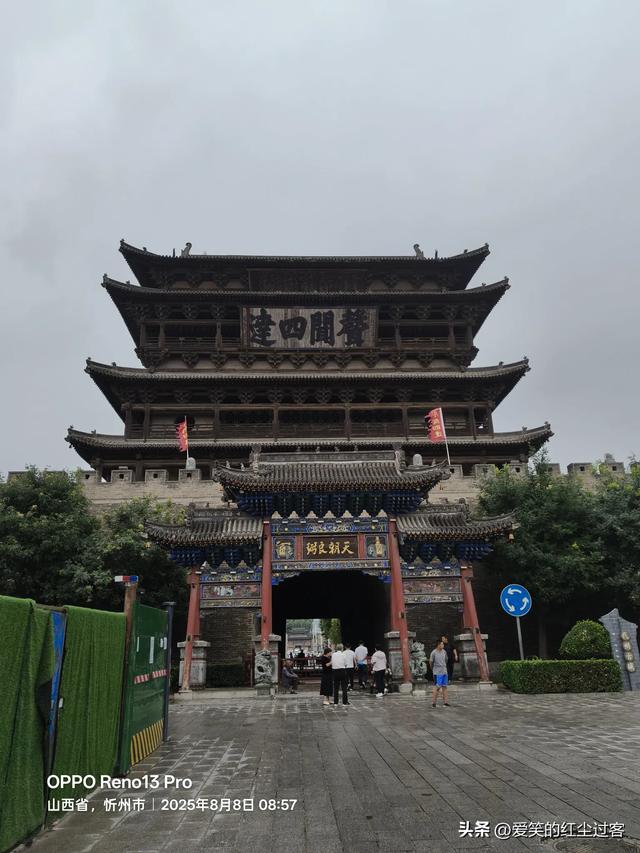

有“万里长城第一楼”之称的边靖楼,在雨中巍然矗立,飞檐翘角,三层四檐,端庄肃穆。“威震三关”的亚洲第一巨匾高悬,苍劲有力的字体每一笔都透着边关的肃杀。

边靖楼初建于明洪式七年(1374),现建筑完全保持明代遗构,是中国现存最大的砖木结构楼体,被誉为“万里长城第一楼”。

拾阶而上,昔日的砖石道已被保护起来,砖石斑斑驳驳,残缺不全,但车马的喧嚣,战士的脚步声犹在。

如今的边靖楼已不允许攀登。站在楼前,我抬头仰望。天空阴云密布,有飞鸟掠过楼顶,空中传来风铃声声 ,边靖楼如巨人巍然耸立。我恍惚能听见戍角的悲鸣、战马的嘶吼。“声闻四达”、“威镇三关”、“万里长城第一楼”余威犹在。李牧、卫青、霍去病、杨家将的事迹世代流传,边塞雄风永存。

脚下的灰砖“官”字清晰可见,我轻轻触摸,指尖传来600多年脚步声声。

边靖楼钟俗称鼓楼,它的对面是钟楼。悬铁钟一口,钟声雄浑清亮,与鼓楼相互映衬,钟鼓齐鸣,声闻四达。

代州文庙始建于唐代,是华北现存最大的州级文庙。文庙的红漆大门斑斑驳驳,雨水洗刷着石狮子威武的面容,孔雀蓝色的琉璃顶在在雨中泛着幽光,门楣上“万仞宫墙”的字迹依然泛着金光。

大门两旁墙壁上琉璃团龙,黄绿相间,腾云驾雾,活灵活现,寓意“蟾宫折桂”、“鱼跃龙门”。

棂星门的石柱上,水珠顺着纹路滑落。雨声清越,像是千百年来书生们的吟诵。地上绿草如茵,沧桑的古槐挂满了祈福的红丝带,泮池里雨点飘落如繁星闪烁。荷花在雨中摇曳生姿,宛若仙子在翩跹起舞。

大成门前,明代古槐雕刻的孔子、孟子塑像,古朴端庄,栩栩如生。

大成殿前,孔夫子肃立,月台甬道上,天子规制的五爪团龙石雕活灵活现,格外醒目(在中国的州治地仅有代州文庙前有五爪团龙)。

孔雀蓝琉璃顶,在雨水的冲刷下分外鲜艳,琉璃瓦上蹲踞着古老的鸱吻,龙首鱼尾的剪影刺破雨幕,屋脊上有守护神、鸟兽,栩栩如生,守护着千年文脉。

大成殿前檐六抹隔扇门,棂花图案复杂精致,雕刻技艺精湛。

最令人惊叹的是殿内的八卦藻井。堪称明代建筑艺术的精品。抬头仰望,尖式的八卦藻井位于屋顶中央,中心饰有浮雕团龙,龙身与彩色祥云相映成趣;藻井由四层斗拱叠砌,拼接精妙,层层叠叠,色彩斑斓,历经六百余年仍一尘不染,相传其上嵌有避尘珠。

藻井周图的平棋天花板则绘有形态各异,无一雷同的龙型图案,数量多达两百余条,恢弘而精妙,看的人眼花缭乱。虽然历经几百年时光的洗礼,有些龙已模糊不清,但风姿犹存,这是不可多得的艺术瑰宝,古人的智慧与高超的技艺让人叹为观止。据说,这也是中国最早最精美的天花板。

暮色四合时分,古城流光溢彩。我在一家老店坐下,代州熬鱼在锅里咕嘟着,热气模糊了窗外的夜景。尝一口,鱼肉鲜美,入口即化,咸鲜中带着岁月的醇厚。老板说,这熬鱼起源于杨家将,相传是佘太君为了犒劳三军,鼓舞士气,专门命人制作的。她眉眼带笑,手势翻飞间,我好像看到了佘太君就在这雨中策马而过。

雨还在下,桌上香气扑鼻,我突然明白,这座古城确实活着——活在每一滴敲击阿育王塔的雨珠里,活在边靖楼无声的守望里,活在熬鱼的香气和当地人口中的故事里。

雨停了,脚下的石板路被雨水洗得发亮,百年牌坊金碧辉煌,千年时光宛若一瞬间。这座活着的千年古城,在时光的彼岸清晰如初。

2025.8.8代县

还没有评论,来说两句吧...