毕节驿,龙场九驿的最后一站。它不只是一段伟大驿路的终点,更是文明向外延伸的起点。

如今,这里是西部陆海新通道西线重要节点、西南区域性综合交通枢纽——毕节。

历史的回响与现代立体化交通的脉动在此重叠,勾勒出一幅跨越六百年的“出山图卷”。

当高铁穿行于云雾之间,高速公路蜿蜒于群山之脊,我们对奢香夫人肃然起敬。明初洪武年间,她以非凡的政治远见,率领各部“开山筑道,立龙场九驿”,打通黔中与黔西北的交通动脉。这是一座连接封闭与开放、边陲与中央,促进民族融合与交流的桥梁。

成贵高铁毕节站(陈榕 摄)

长期以来,西南乌蒙腹地都被认为是偏僻难行的贫困地区。似乎区位和自然地貌先天决定了这里的经济条件。七星关区史志办原党组书记、主任周遵鹏却坚定地说,毕节或许曾经是交通的边缘,但绝不是地理区位的边缘。

摊开地图,毕节位于乌蒙山腹地,川、滇、黔之锁钥、扼滇楚之咽喉、控巴蜀之门户、长江珠江之屏障,这样的地理区位,怎会被重重大山阻隔?

早在先秦,已有先民脚踏乌蒙险阻,踩出一条贯通川滇、途经毕节、远达身毒(古印度)的民间商道——“蜀身毒道”。这是南方丝绸之路的原始脉搏。

秦始皇统一六国,修筑“五尺道”途经毕节,首次以国家力量将黔西北纳入华夏交通体系。那是贵州境内已知的官方修建的第一条道路,也是贵州联通巴蜀、走向中原的文明奠基。

至汉武帝时,“南夷道”(又称夜郎道、唐蒙道)在万山中艰难延伸,“士卒多物故,费以巨万计”,历时两年方成。这条官道不仅是军事通道,更是经济文化走廊,让夜郎之地不再“不知汉广大”,也让夜郎之地成为连接巴蜀、南越的“桥头堡”。

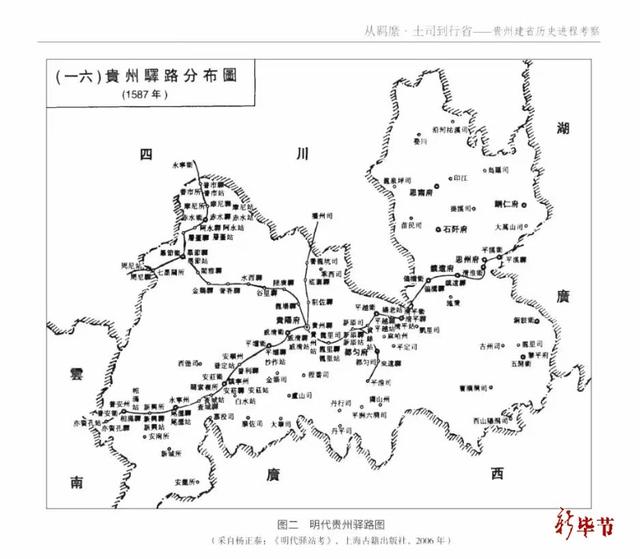

明代贵州驿道图

千百年来,这片土地上的人,从未停止向外探索的脚步。

从奢香夫人的九驿壮举,到今日“县县通高速”的交通嬗变;从林仲清、许应衡诗中“荒城到客雨冥冥”的苍凉,到如今“群峰绕案青”中崛起的黔西北枢纽。毕节,完成了一场与时空的豪迈对话。

成贵高铁如白色闪电划过山川,厦蓉、杭瑞高速在此交会;毕节飞雄机场的航线四通八达,八车道的城市快速道川流不息……曾经的“九驿途穷”,已成为西南陆海新通道上的重要节点。

成贵高铁和叙毕铁路交叉(何志刚 摄)

据记载,从归化驿西行经梨树坪,到毕节二铺,头铺即为毕节驿。历史的驿站在今天焕发新生:二堡社区依托毕节高铁站,崛起为梨树镇的发展引擎;头步桥社区引进现代化农批市场,成为七星关城区农产品的集散中枢。教育城、医疗中心、产业园区不断向城外扩展,城市的边界在重塑,发展的速度在重写:

1小时,融入黔中经济圈——

城际高铁穿梭于毕节与贵阳之间,人才、资本、技术以前所未有的效率双向流动。

2小时,对接成渝双城圈——

夏季的清凉资源吸引成渝游客“反向迁徙”,毕节多次主动西进,开展文旅推介与产业协作,从“避暑后院”迈向“协作前庭”。

5小时,直抵粤港澳大湾区——

毕节的高山冷凉蔬菜登上广州、深圳的精品超市,这是“乌蒙山珍”与“岭南市场”的山海之约。东西部协作机制,正让毕节从地理腹地走向战略前沿。

七星关区碧阳大道从城区一直延伸至头步社区和二堡社区(陈榕 摄)

龙场九驿的终点,恰恰是新时代开放征程的起点。

路,从未真正穷尽,探索,也从未停止。

从马蹄声碎的古驿道,到车轮滚滚的高速网,再到风驰电掣的钢铁轨道——变的,是穿越乌蒙的速度与方式;不变的,是这片土地上的人们,始终向外走、向前看、向山顶的那一边,勇敢探寻命运出口的磅礴意志。

毕节,不再是“荒城”,而是“枢纽”;

乌蒙,不再是“屏障”,而是“通途”。

这是路的胜利,更是人的凯歌。

来源:毕节日报社融媒体中心

作者:史无双

一审:王云

二审:梁慧颖

三审:王韵

还没有评论,来说两句吧...