赓续红色血脉

一一怀玉山印记

作 者:余霞寿

清晨的怀玉山笼着薄纱般的雾霭。这雾自十八龙潭瀑底袅袅升腾,轻柔地缠绕着古杉,漫过清贫碑三十六级石阶,最终凝驻在方志敏铜像的眉间。千米海拔的山峦,不仅是江南的消署纳凉秘境,更是历史长河中一枚红色印章,镌刻着不朽的传奇。

沿着石阶向清贫园徐徐而行,花岗岩的冷冽与晨露的湿润在指尖交融。碑上,《清贫》的手迹刚劲有力,似刀凿斧刻,字字千钧:“清贫,洁白朴素的生活,正是我们革命者能够战胜许多困难的地方!”这铿锵之语,穿越岁月的长河,依然振聋发聩。

回溯至1935年的寒冬,方志敏率中国工农红军北上抗日先遣队,在此遭遇国民党七倍兵力围攻,浴血奋战20多天,终因弹尽粮绝,叛徒出卖,在高竹山不幸被捕。被捕之时,这位闽浙赣苏维埃主席身上仅有怀表、钢笔与私章,就连敌人也不禁惊叹“竟有这样穷的大官”。他用自身的清贫,诠释了革命者的高尚气节与坚定信仰。

伫立碑前,忽见一队系着红领巾的少年列队而来,他们神情庄重地献上鲜花,而后齐声诵读《可爱的中国》。清亮的童声在山谷间回荡,与历史的回响交织。恍惚间,仿佛看到了烈士当年满怀憧憬的目光,他遥盼的“到处都是日新月异的进步”,已化作眼前繁荣昌盛的现实图景。

转过蟠龙冈,震耳欲聋的水声如惊雷般传来。十八龙潭瀑布群以盛夏独有的磅礴气势涌奔:玉帘瀑宛如素练悬空,倾泻而下;银线瀑恰似珠玑飞溅,璀璨夺目;游龙瀑从百丈悬崖纵身跃下,气势如虹。当地传说,这十八道白练,是当年红军突围时遗落的绑腿,化为溪流,世世代代滋养着这片青山,也诉说着那段波澜壮阔的革命岁月。

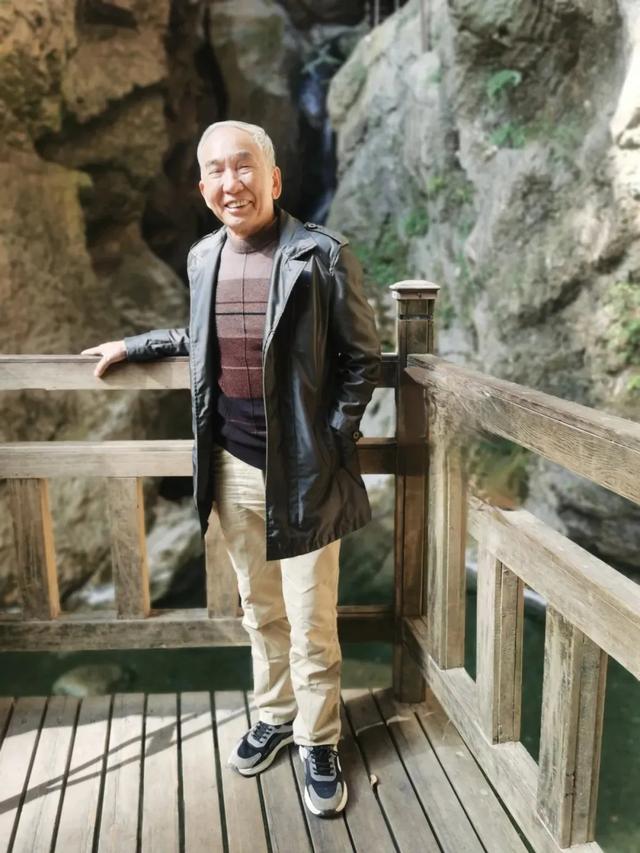

我们这群鬓发斑白的退役老兵,年复一年,循着蝉鸣踏入山中。在这里,缅怀革命先烈的丰功伟绩,同时也享受着党和人民给予的清凉夏日。云盖峰山庄民宿的老板罗老师,笑盈盈地指着云雾缭绕中的民宿群感慨道:“从前这山沟里尽是茅草屋,如今百余家客栈夜夜客满。山民们守着这绿水青山,真就捧上了‘金饭碗’!”顺着他手指的方向望去,山脊间的民宿灯光点点,如繁星蜿蜒,与清贫园的夜灯遥相辉映,交相闪耀。这一刻,我们终于懂得,方志敏为何将遗稿托付给看守——因为他早已预见,这片充满希望的山河终将“到处都是活跃跃的创造”。

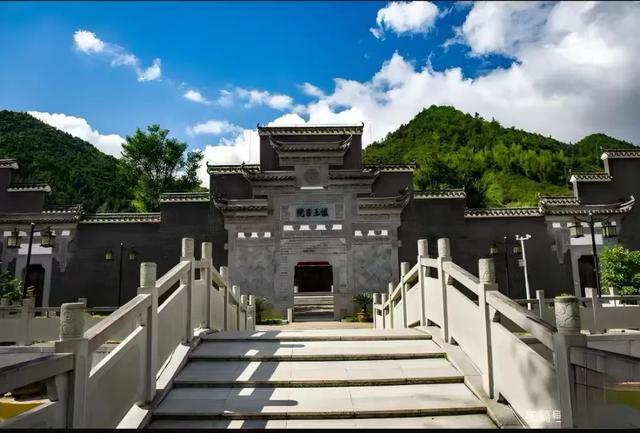

暮色浸染时,至金刚峰下的怀玉书院。杨亿手书的匾额虽已斑驳陆离,但朱熹讲课时亲手栽种的梨树,依旧枝繁叶茂,漫天梨花。昔日,宋代大儒在此谈经论道,琅琅书声与历史的金戈铁马之声,在时空的深处交织共鸣。此刻,倚靠着栏杆,静听风吟,隔壁茶室飘来赣剧《方志敏》的唱段:“血染东南半壁红,忍将奇迹作奇功”。苍凉的唱腔中,几只白鹭悠然掠过玉琊峰顶绚丽的晚霞,为这幅历史与现实交融的画卷增添了一抹灵动的色彩。

次日,晨光熹微。玉京峰下的三清山,在云海中若隐若现,宛如仙境。山脚下的溪涧,裹挟着历史的血性与山花的芬芳,奔腾不息,涌向鄱阳湖的万顷碧波。怀玉山,始终在用无声的语言诉说:最炽烈的信仰,可融解千年冰雪;最清贫的精神,能孕育出丰饶的春天,赓续红色血脉。

注:纪念抗日战争胜利八十周年,写于2025年盛夏怀玉山玉峰村。

作者简介:余霞寿,汉族,1953年12月出生,大专文化,实职县级退休干部,江西省书法家协会会员,上饶市作家协会会员。

先后在《人民日报》、《人民网》、《中国信息报》、《中国监察报》、《战友新报》和杂志《中国监察》、《人民信访》、《企业经济》、《祁连文学杂志》等全国各大报刊杂志上发表各类文章100余篇。通讯《架起沟通的桥梁》,荣获江西省1992年度一等奖;公开出版书《墨赋心语》。

还没有评论,来说两句吧...