一直想去粮食博物馆,奈何其之前只在工作日开馆,现在开馆时间终于调整成了周三至周日,冒雨去了一趟,不枉此行。

首都粮食博物馆位于大磨坊文创园3号楼,14号线永定门外A口出,顺着大磨坊文创园的指示标识走,步行10来分钟即到。离景泰蓝博物馆只有一站地(14号线景泰),有兴趣的朋友可把两个博物馆可以安排在同一天,上午逛粮食博物馆,逛完在大磨坊餐厅吃个午饭,下午去景泰蓝博物馆欣赏传统艺术佳作。

先插一个大磨坊文创园的介绍——大磨坊文创园前身是北京大磨坊面粉有限公司,起始于1918年创建的天民机制面粉厂,历经了抗战时期的日本强征、解放后的公私合营、唐山大地震后的重建、1992年同法国食品企业合作,至2012年重新收回股权国有。随着北京城市发展和功能定位调整,2014年大磨坊面粉厂停产,2016年在东城区政府支持下,京粮集团启动大磨坊文创园的改造建设。

民以食为天。手中有粮,心中不慌。首都粮食博物馆全面挖掘、整理北京粮食历史与文化,从粮食的起源、种植、储藏、运输、加工、销售,利用多角度全方位寻找、展示北京粮食记忆。一件件老物件,一幅幅老照片,勾起我们对往事的回忆。来一起看看这些老物件吧~

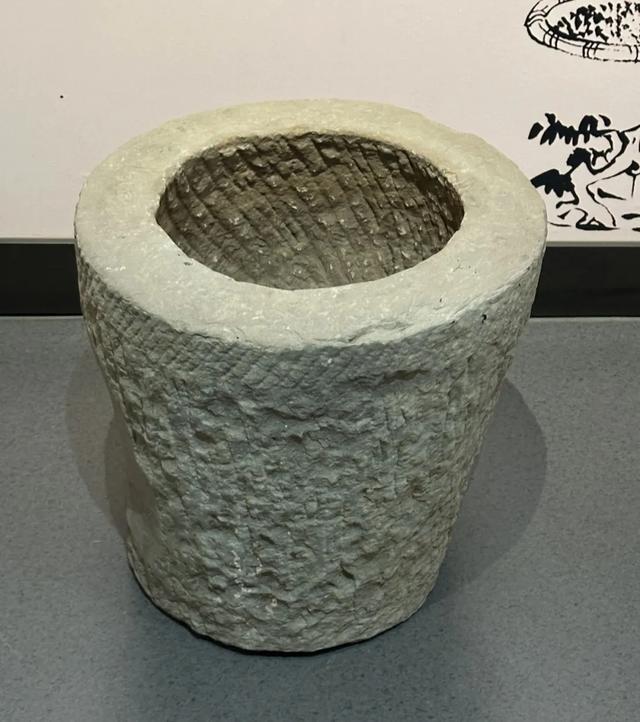

碓 (duì)臼 (jiù),农耕时代一种常用的生产工具,主要用来舂数量不大的糙米、杂粮、米粉和面粉,还兼带着打糍粑。

扇车,西汉时期出现,主要用来扬去谷物中的秕糠,由车架、外壳、风扇、喂料斗及调节门等构成,工作时手摇风扇,开启调节门,让谷物缓缓落下,谷壳及轻杂物被风力吹出机外。

看看这些农具,你认识哪些?

官斗&官升,还有木升子。我家还有一个升子,我妈舀面还在用,金属质感的。

各种秤砣~

秋季是北京冬小麦种植的季节。“寒露至霜降,种麦不慌张”。过去,北京农民用铁锨、锄头、牛拉犁等方式进行翻地,通过耧车播种小麦。

“麦到小满日夜黄”。小满到来通常意味着夏天临近,麦子也要收获了。抢收麦子的繁忙是农民最辛苦的时期。农民们一把握住大把麦秆,一手舞动镰刀,把收割下来的麦子捆成捆儿,送往打麦场。

从田里收割回来的麦子被送至麦场。麦场上,农民通过连枷敲打着麦穗进行脱粒,也有的牵着毛驴拉着沉重的石磙来碾压脱粒。麦穗经过敲打碾压后,用木锨进行扬场,把麦粒与麦余子等杂质进行分离,最后得到干净的麦粒。

麦粒经过打场、晾晒后就可以进行加工。过去北京传统加工方法多以畜力牵拉石磨为主,通过多次反复研磨小麦、箩筛生产出面粉。

压面机和榨油机~

创建于1915年的大和恒,上世纪三四十年代,曾是粮店中的龙头企业,与全聚德、瑞蚨祥等知名商号、企业齐名。原址位于北京前门外西柳树井26号(现西城区珠市口西北大街路北)。有资料记载,北平解放前夕,到大和恒排队买粮者曾达千人之多,其“大和恒米面传统手工加工技艺”一百年后,入选了北京市西城区非物质文化遗产名录,成为粮食加工行业的一枝奇葩。

在北京的胡同里,散布着很多酒馆,和顺居就是其中之一。这些小酒馆门脸都不算大,最多放两三张桌子和几条板凳,顾客多为“三教九流”、“小力笨儿”(靠出卖廉价劳动力为生的学徒、帮工、搬运工)“念央儿”(整天唉声叹气、诉苦、向人乞求帮助或施舍的人)的、“甩咧子”(没有固定职业、社会地位低下的闲散人员)的下层百姓,他们在这儿“说塔又说山,说完北海说西单”,“莫谈国事”的背后充满了市井文化气息。

北新桥粮店,也不知道是不是现在北新桥稻香村的所在地附近~

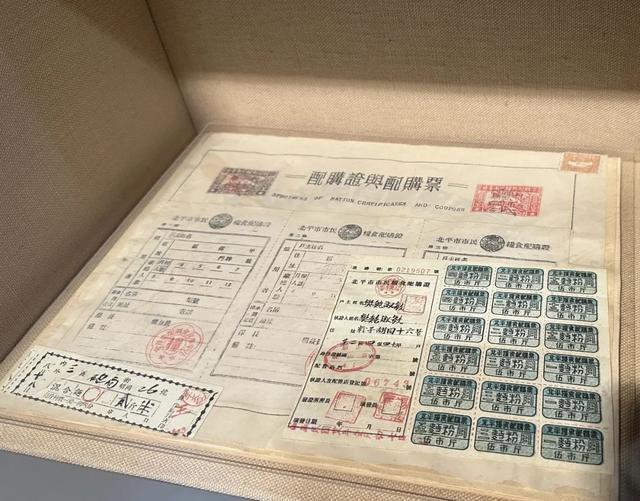

各种购粮证、粮票、粮食供应证和粮食系统工作证~

好喜欢这个大粮仓,自带丰收的喜悦感~

最后再推荐一个永定门外地铁站到大磨坊路上的文物古迹——燕墩。燕墩又称烟墩,始建于元代,是一座高大的方形石砌墩台,边长约14米,高约9米,由大城砖砌成,外层包砌花岗岩条石,坚固厚重。

当时北京(大都)建城,按风水布局设立五镇:东为木,以东直门外的神木厂为镇;西为金,以西直门外的金山(或玉泉山)为镇;南为火,以永定门外的燕墩为镇;北为水,以德胜门外的水关(或积水潭)为镇;中为土,以景山(万岁山)为镇。燕墩是北京城南方的“火神之镇”,用以镇守南方,祈求平安。

还没有评论,来说两句吧...