北京与大运河的关系尤为密切。特别是元、明、清时期作为首都的北京,从中得到了巨大的滋养,也素有“大运河上漂来的北京城”的说法。2017年,习近平总书记对建设大运河文化带作出重要指示:大运河是祖先留给我们的宝贵遗产,是流动的文化,要统筹保护好、传承好、利用好。近年来,北京大运河文化带聚焦修缮文物、挖掘内涵、整治环境、提升品质等,沿岸众多文化遗产得到有效保护。2024年正是中国大运河申遗成功十周年,北京印迹聚焦北京大运河文化保护传承利用重点工作,广泛宣传运河文化价值、科技价值、审美价值、情感价值等,助力大运河全方位建设保护,擦亮千年运河“金名片”。

北京紫禁城外西北角静静躺着三片湖泊,自东向西依次为前海、后海和西海,统称“什刹海”,三片水泊是京城唯一具有开阔水面的开放型景区。什刹海畔的荷花市场,曾是老北京夏日里最鲜活的市井符号,这里将平民的欢娱与文人的清雅巧妙相融,依水而兴的市集伴着清荷暗香,流淌成一代人心中难以磨灭的夏日记忆。

夏日的什刹海荷花市场荷花绽放

(图片来源:北京日报)

漕运血脉,荷市灵魂

元至元元年(1264),蒙古政权决定将燕京改为都城,忽必烈选中了水草丰美、风景秀丽的白莲潭为建城之地。一汪潭水,成了元大都城规划的核心。建成后的大都城出于物资运输需要,任命水利专家郭守敬任都水监,经过对北京地区水资源及地形的详细勘查,提出“引玉泉水以通舟”,建白浮堰,引白浮泉、玉泉等西山诸水汇于积水潭(即为今天什刹海的雏形)。

通州至大都城运粮河的开凿,始于元至元二十九年(1292年),告成于至元三十年(1293年)。自此,京杭大运河最北端水道形成,从江南驶来的漕船,可以从通州以南的高丽庄经闸河径入大都城,停泊在积水潭中,标志着京杭大运河全线贯通。据《元史》记载,什刹海通航,正值元世祖忽必烈自上都返回大都,过积水潭,见舳舻蔽水的繁盛景象,大悦,赐名“通惠”。“通惠河”之名由是始称,并一直沿用至今。

通惠河的开凿,使得南来的漕船可以直抵大都城的心脏。除粮食以外,全国各地的物资,如苏杭的丝绸、景德镇的瓷器、佛山的铁锅、安徽的茶叶等,都运抵于此,积水潭成为新的大运河终点和重要的货物集散地。频繁的物资集散促进了商业繁荣,为满足往来商贩、船夫的需求,沿岸逐渐兴起了售卖小吃、杂货的摊贩,形成了最初的市集烟火。

南来北往,荷市生香

据清光绪三十二年(1906年)刊印的《燕京岁时记》记载:

“

十刹海俗呼河沿,在地安门外迤西,荷花最盛。每至六月,士女云集,然皆在前海之北岸……谓之前海,即所谓莲花泡子者是也……北岸一带风景最佳,绿柳垂丝,红衣腻粉。

”

清人沈太侔编辑的《春明采风志》中说:

“

什刹海,地安门外迤西,荷花最盛,六月间士女云集,然皆在前海之北岸。同治中忽设茶座,添各种玩艺儿及人景。

”

以上两段记载,皆反映了什刹海种植荷花历史悠久,是市民盛暑游玩之处所。《春明采风志》说,随着游玩的人越来越多,到了清同治年间,便有商人在什刹海岸边设茶座卖茶,供赏花的人品茗休息。据此可知,什刹海荷花市场在清末已具雏形。

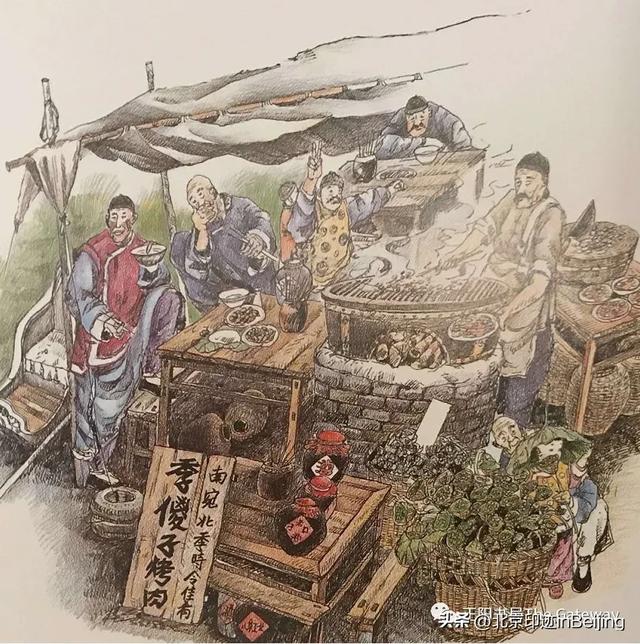

盛锡珊先生绘制的老北京荷花市场风情画(图片来源:正阳书局)

1916年,应当地绅商所请,将业已形成的临时市场略加整顿,规定以前海中间的长堤为中心,于每年农历五月初一至七月十五,开办荷花市场。《北京俗曲十二景》就专门对此唱道:

“

六月三伏好热天,什刹海前正好赏莲,男男女女人不断,听完大鼓书,再听十不闲。逛河沿,果子摊全,西瓜香瓜杠口甜,冰镇的酸梅汤打冰乍。买了把子莲蓬,回转家园。

”

作家韩小蕙在《什刹海的味道》中回忆:

“

平民化的荷花市场也愈见红火起来了,从天气初热的时节起,多种民间的小商品、小玩艺儿、杂耍曲艺,加上大众小吃,就都迫不及待地聚集到这里来叫卖表演,‘长夏夕阳,火伞初敛,柳荫水曲,团扇风前,几席纵横,茶瓜狼籍。玻璃十顷,卷卷溶溶。菡菡一枝,飘香冉冉’,汇成一曲梦一样温馨的夏日交响大乐。最让孩子们回味一生不忘的是那些小吃,豌豆黄、芸豆卷、艾窝窝、驴打滚儿、蜜麻花、焦圈、卤煮,还有菱角、白藕、莲子、鸡头米、冰激淋、雪花酪、酸梅汤、杏仁豆腐……

”

1949年,什刹海启明茶社里的相声表演(图片来源:正阳书局)

荷花市场里著名的烤肉季,早年间也是个搭棚的买卖(图片来源:正阳书局)

近代以来,随着铁路、公路的兴起,漕运逐渐衰落,什刹海的码头功能也随之褪去。湖水逐渐淤塞,虽然夏季里香荷一片,但是水质很差。1950年,北京市政府组织卫生工程局,对城市下水道和河湖水面进行大规模改造,疏浚。对于什刹海的改造历时176天,疏浚土方28万立方米,护坡护岸6000多米,码头9座,水闸4座。

1952年,市政府又在什刹海沿岸加装了路灯和护栏,种植树木花卉。经过修正后,什刹海水面宽阔,积水潭与后海、前海相通。不过,荷花市场逐渐败落,终至流于无形。

舳舻远去,荷风依旧

1990年,荷花市场重新开放,由著名书法家启功先生题写“荷花市场”名匾,悬挂于前海西街口的牌坊之上。2017年,西城区启动荷花市场业态调整,酒吧、餐馆陆续关停,腾退后的空间重点引入博物馆、文创类项目。2024年,在区委区政府领导下,蓟城山水集团对荷花市场进行了整体规划和运营提升。统一荷花市场海岸外摆管理,让消费者更加亲近自然水域,静享城市生活。重新铺装路面,增加智慧灯杆,并设置了多个观景区和公共活动空间,对沿湖围栏重新设计,使之与建筑、湖中荷花交相辉映。同时对夜间灯光进行设计和提升,增强了夜间游览氛围。2024年“五一”期间,以“传承历史文化、保留城市记忆、融合国际交往、激活商业活力”为定位,荷花市场全新亮相,为市民游客带来集高端餐饮、品质生活、古风文创、绿色生态于一体的消费新体验。

荷花市场

(图片来源:北京西城)

2025年4月,荷花市场以“中轴海畔·生活he花”为主题,迎来了开街一周年庆典活动。荷花市场街区以“荷花”为主题,新增了多处打卡景观:街区入口处的三朵大荷花自动开合,动感十足;街区中央的仿真荷花大如伞盖,随风摇曳;街区北侧的蝴蝶花艺装置艺术范儿拉满,美轮美奂。庆典期间,多场文艺快闪在前海畔沉浸式上演。西洋乐、中华传统民乐、京剧、现代芭蕾等多种演艺形式在荷花市场轮番上演,艺术家们以什刹海为天然舞台,用音乐、舞蹈和表演艺术展现出北京作为国际消费中心城市的包容与多姿。

荷花市场开街周年庆典活动

(图片来源:人民网)

2025年7月,荷花市场举办了系列什刹海荷花节活动,在荷花市场内设置了荷花观赏区域,沿汉白玉栏杆沿线布满荷花,展出不同的荷花品种。

如今,走进荷花市场,既能在观复博物馆里参观持续至2026年10月底的“笔冢唐诗 文物大观——马未都双解唐诗文物展”,沉浸式感受唐诗中蕴含的文人精神脉络;还能在“华夏衣冠”汉服体验店内,体验汉服租赁、传统妆造、跟拍摄影等服务。

汉服体验店(图片来源:中国国家旅游杂志)

什刹海文创店(图片来源:中国国家旅游杂志)

目前,荷花市场周边5个游船码头,也完成了数字化智慧运营系统升级,实现了各码头空闲游船数量共享、游船启停智能控制、线上线下统一收银、应急救援流程自动化等功能。值得一提的是,荷花市场还推出了以“荷花仙子”为原型的全新数字IP形象——AI小荷。“AI小荷”不仅是一个品牌形象,还是一个具有人工智慧的虚拟数字人,她与Deepseek深度关联,通过“荷花市场”微信小程序,可以为游客和市民免费提供什刹海文旅咨询服务,方便、快捷、智能、趣味十足。

今年,又满一岁的荷花市场以开放之姿,邀中外游人共赏中轴线畔的自然诗意,聆听传统与时代共鸣。每一次的焕新升级,不仅是一次文旅商盛宴,更预示着老城街区在创新中永续生长的无限可能。

从元代的漕运码头到如今的文化地标,什刹海荷花市场的变迁,是大运河滋养都城文化的缩影。大运河不仅是一条物资运输的通道,更是一条文化传承的纽带,它将南北大地的文明汇聚于北京,塑造了什刹海荷花市场兼具市井烟火与文化底蕴的独特气质。今天,当我们漫步在什刹海畔,看荷风拂过水面,听市井笑语盈盈,依然能感受到千年漕运文化留下的印记——那是南北文明交融的见证,更是什刹海荷花市场生生不息的文化根脉。

内容来源:北京西城、北京日报、北京晚报、北京市方志馆等

还没有评论,来说两句吧...