孙同学有话说:

说起老榆林,我们最先想到的就是榆林古城。

坚厚巍峨的城墙圈着一方天地,纵横交错的街巷撑起了它的轮廓,笔直端正,如同榆林人不变的性格。

世界逐渐模糊,但古城里的人情味却日趋浓烈,它不只是脚下的一条街,更是一种过往的回忆。

此外,老榆林的故事,还在于那一条条同主街垂直的巷道的名称里。这其中有历史、有情感,是独特的“文化遗产”,也是源远流长的归乡之路。不仅能带着我们回到亮着灯光、飘着饭香的小家,也能引领我们进入传统之脉的历史长河,开启一程文化之旅。

“老榆林,小北京”

榆林古城,东依驼山,南凭榆阳河,西临榆溪,北踞红山,明成化年间,延绥镇巡抚余子俊将镇治所由绥德迁至榆林卫以后,曾多次修建,其中有三次大规模的扩建,史称“三拓榆阳”。

那么“老榆林”为何又被称为“小北京”?

据记载,古城城墙“顶宽三丈,底宽五丈,高三丈六尺”,其高度三丈六尺约为12米,是全国唯一由皇帝钦定城墙高度可以超过北京的城市。

俯瞰古城,但见一条主街纵贯全城。沿大街两侧规则排列着巷道,巷道两侧则是栉比鳞次的四合院。

老舍在《绿树清泉的榆林》中写到:“长街十里,城扁街宽,坚厚的墙垣,宽敞的庭院,铺户家宅,都略具北平的局面。”这些,便足以说明两座城市之间的联系。

“南塔北台”守望着烟火人间,“六楼骑街”记录着生活,也传承着文明的脉络,一砖一瓦里,都叠放着历史的印记。

从南门翁城进入一路行至鼓楼,如同唱针划过唱盘,所到之处皆上演着“光阴的故事”。

巷道名称,文化名片

“巷子不一时而成,或因一个人而建,或因一件事而设,或因一个物而兴……”

定慧寺巷:在南大街东,城根巷北,因寺得名。

税房巷:在南大街东,原第二医院南,因清代税课司设在巷口而得名(明代税课司在新鼓楼即星明楼北)。

普济寺巷:在原第二医院北,上巷口北有普济庵,南有普济寺而得名。

水圪坨前后两巷:西南城墙坐落在西山上,北有龙泉寺坡地,因地势低洼,下雨形成不规则小渟(水泊子)而得名。后来水泊子南北逐步形成前后两巷,上、中、下巷俱全。

常官巷:明嘉靖年间榆林道台常时平(河北交河人)居住此巷得名。

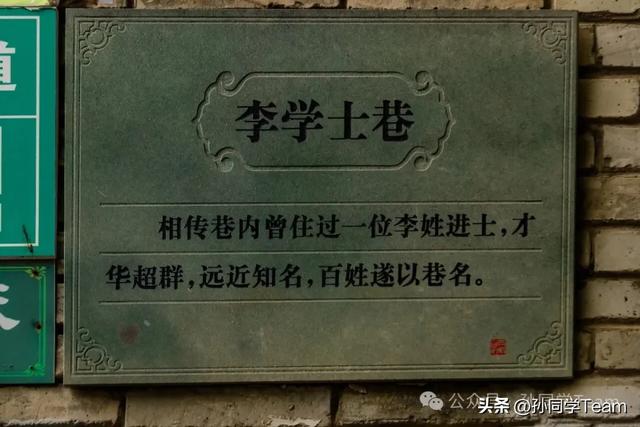

李学士巷:隆庆五年(1571),进士李登(明代榆林十进士之一,官巴州知州)居住此巷得名。

八狮巷:在新楼巷北,明万历年(1573--1620)成巷。上、中、下巷俱全。中巷曾设延绥镇城守备署,建上、下两座辕门,各置四尊石狮子,故名。

牌楼巷:大街巷口曾有“八镇牌楼”,因名。

芝圃巷:北邻钟楼巷,明万历年形成。原有花圃,万紫千红,芝兰芬芳,因得名。分上、中、下、北四巷。

每一个名字背后都有故事,之中寄托的“情”与“思”,让我们看见家乡、记住家乡、想念家乡。于社会生活,它是坐标、是方位;于文化建设,它是记忆、是传承。

城因人而生,也因人而兴

无论是生于斯长于斯的本地人,还是慕名而来的游客,都能在这一方天地中怡然自得。

街巷里飘来美食的香气、摊位上整齐摆放各色蔬果、背着书包穿街过巷的学生、坐在巷口闲聊的老邻居、咖啡店里伸懒腰的猫咪、文创店里Q版的城市印记……平凡而真实的生活场景,正是古城动人的生活底色。

泥塑、木雕、石雕、皮影……一个个非遗展馆在长街上林立,一位位代表性传承人常态化展演,让文化遗产焕发出新活力,更贴近百姓生活。

还有免费的摆渡专线、沉浸式互动演绎、温馨雅致的城市书房……

作为国家历史文化名城、国家级旅游休闲街区和省级非遗特色示范街区,榆林古城融合传统与现代,不断丰富业态与内容,既留得住乡愁,也看得见未来。

古韵悠长、沉静雍容、浪漫典雅、质朴亲切……无论多少闪耀的标签,都无法定义古城,这里的故事,须得你亲自来看——看街巷阡陌如何讲述它的风骨,看悠悠岁月如何描摹它的美丽,看袅袅烟火如何成为它的羁绊……

我在这里,等你来相聚。

还没有评论,来说两句吧...