太行山下,黄河水畔

那些被时光浸润的名字

静静守望着牧野大地的

沧桑与辉煌、坚守与新生

今年,第二批河南省地名文化遗产“千年古镇、千年古村落”名单正式公布,新乡市再添两处“千年”文化坐标。至此,全市已成功拥有“千年古镇”与“千年古村落”各两处,分别是:辉县市薄壁镇、原阳县原武镇(千年古镇);凤泉区潞王坟乡五陵村、长垣市孟岗街道伯玉村(千年古村落)。

这些穿越千年风霜的名字,是时光留下的不朽印记,也是乡愁永恒的归途。

薄壁镇:太行商脉贯古今

薄壁,一个镶嵌在太行山褶皱里的古镇。它的称谓可追溯至先秦典籍《山海经》,书中《中山经》记载:“中山经薄山之首,曰甘枣之山,共水出焉”。这里说的“薄山”在村北太行山的转弯处由西向北急转弯,形成壁立千仞的陡崖,像一道高耸的屏障阻挡于此,名副其实地成为“薄山之壁”。

隋唐时期,这里成为白陉古道的南出口。相传,一对王姓夫妇在此开店,用高粱杆织箔为壁,加搭顶棚,建起可供商旅歇脚的简易店铺。因墙壁单薄却别具特色,过往行人就风趣地称为薄壁。后来,这里人多成村,再后来,人越来越多,就形成了集镇,后得名薄壁。

明末清初,古镇迎来鼎盛时期:青石街上编筐窝篓作坊四十余家,饭店客栈七十二家,板搭门商铺六十余家,使这里成为“日进斗金”的商贸重镇。而今,省道穿镇而过,郑云高速近在咫尺,南水北调工程浩荡经过,古老的驿站依然在现代交通网络中焕发着生机。

若说薄壁镇的商贸往事见证着尘世繁华,那么藏于其间的白云寺,千年间构筑出一方超然物外静谧天地。

白云寺,始建于唐高宗年间,历经宋元明清各代增修,如今留存的主要为明清建筑。按照中国古代仪制,寺庙的厢房都是一层,但白云寺的东西厢房都是两层,足以见得当时规格之高。乾隆还御笔题写“白云自在”匾额,自此白云寺闻名遐迩。

白云寺山门前并列有五棵银杏树,寺院中佛殿后一株,共六株。这些享受过唐朝阳光雨露的“老者”,被现代人誉为研究太行山植被的“活化石”,在四季更迭中见证着古刹的兴衰。

白云寺为千年古刹,佛事活动曾数度兴盛至极,从而留下佛塔座座。寺内普照大禅师石塔,是元代石雕艺术稀品;通悟禅师徽公塔,则因塔铭由金代文豪元好问撰文而平添几分文采风流。

这座古刹更书写着红色记忆。1943年冬,皮定均将军在此设立前线指挥所,打响薄壁战役;1947年,太行七专署在此创办辉县师范,为新中国培育了首批教育骨干。

如今,作为全国重点文物保护单位的白云寺,依然在晨钟暮鼓中,静静诉说着千年往事。

今天的薄壁镇,还是拥有国家五A级景区——河南宝泉旅游度假区的旅游胜地。

景区内森林覆盖率高达98%,年平均气温18℃,是太行猕猴的乐园。游龙峡谷中红岩绝壁与碧波荡漾的宝泉湖相映成趣,双龙瀑、见龙瀑、玉女瀑等组成的瀑布群在嶂石岩地貌上纵情挥洒,造就了“五步一潭,十步一瀑”的奇观。

现代设施与自然山水在此相映成趣。横跨湖面的洛伽寺索道、依崖而建的观光电梯、荣获吉尼斯纪录的祥云观景台,共同织就一幅立体游览画卷。而宝泉·崖天下项目更在绝壁间打造出惊险刺激的体验路线,让游客得以在云端漫步,尽览山水交融的壮美画卷。

薄壁镇,从古老的商贸驿站到如今的旅游名镇,变的是形态,不变的是那份穿越千年的繁华与生机。

原武镇:黄河馈赠泽丰年

原武镇,这个位于黄河故道上的古镇,历史可追溯到商周时期,这里是古官渡之战的发生地。原武镇原为古代枭雄争霸的战场,“原武”,起伏小的平地为“原”,逐鹿中原为“武”,故名。

如同意大利的古罗马斗兽场,玲珑塔是原武镇乃至平原示范区的标志性建筑。登上塔顶,让人心旷神怡。南望黄河波涛,北眺太行峰峦,东见浩瀚云海,西览万顷碧绿,美丽的田园风光尽收眼底。这座历经千年风雨的古塔,在2013年跻身全国重点文物保护单位之列。

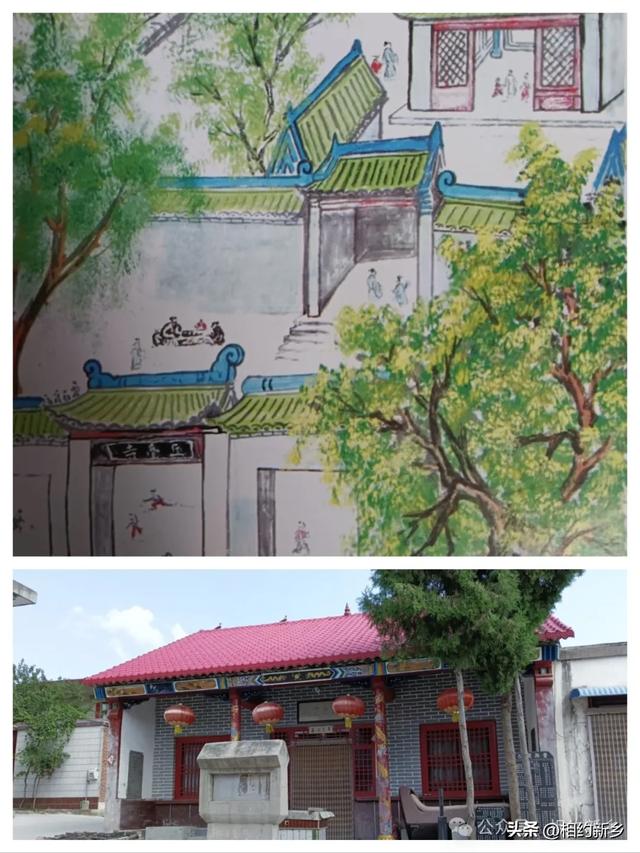

与玲珑塔遥相呼应的,是始建于明洪武二年的原武城隍庙。这座河南省规模最大、保存最完好的城隍庙,其斗拱梁架仍保持着元代建筑风格。

原武镇西关的五龙池,则以“龙潭月照”的景致闻名遐迩。自明代万历年间便是祈雨圣地,池周砖墙环护,五泉涌动,至今仍保持着勃勃生机。

而镇东北的周亚夫墓,更将历史追溯至西汉时期,让这位名将的忠烈之气永驻中原。

这片土地不仅古迹遍布,更孕育了绚烂的非物质文化遗产。始于唐代的原武盘鼓,以其磅礴的气势和多变的节奏,被誉为“中华一绝”。每逢节庆,鼓声震天,再现盛唐气象。

最令人动容的,是原武人与土地抗争的奋斗赞歌。上世纪六十年代,这里还是一片“冬春白茫茫,夏秋水汪汪”的盐碱荒滩。1965年,时任原武公社书记乔永庆以“引黄稻改”的创举,带领群众书写了“盐碱滩变米粮川”的奇迹。这场持续十年的治碱工程,不仅解决了温饱问题,更奠定了“原阳大米”成为“中国第一米”的坚实基础。

今日的原武,传统与现代交相辉映。西合角村的黄河稻米文化博物馆,记录着这段改天换地的奋斗历程;总投资36亿元的融创文旅新城项目,将打造“冰世界”“雪世界”“水世界”等现代旅游体验;与中旅集团合作的“稻之梦”国际民宿度假区,正努力构建令人向往的“稻梦空间”。

更令人期待的是,原武风情古镇项目将以唐宋风韵为基调,再现才女班昭吟诵、唐皇赏鼓的历史场景,让千年文脉在新时代焕发光彩。

历史与现实时空交错,传统和现代交相辉映,一座产城融合、活力迸发、车水马龙、景色宜人的现代化新城镇正向我们款款走来。

五陵村:信陵遗韵传千载

在凤凰山温柔的怀抱里,五陵村静卧了二千二百个春秋。据传,古代五陵,在天色微明时,日光会提早显现奇异光霞。明朝诗人赞曰“晓日才从瀛岛过,霞光远射五陵多”。五陵春晓,曾被誉为新乡八景之首。

这个千年古村的历史,与战国公子信陵君渊源颇深。信陵君魏无忌,以其“窃符救赵”的义举和礼贤下士的胸襟,成为司马迁笔下独享“公子”尊称的传奇人物。

相传,今五陵村东北方约1里处就是古代五陵岗,有信陵君的墓葬。

《史记·魏公子列传》:“高祖十二年,从击黥布还,为公子置守冢五家,世世岁以四时奉祠公子”。意思是,公元前195年,刘邦在击败黥布后班师途中,他安排一班人马祖祖辈辈照看、祭祀信陵君的陵墓。

因此,“五陵”,应为“守陵人望陵而由此得其地名”。该村至今已有2200多年历史,是目前新乡所知历史最为久远的村落之一。

村周围现存有新石器时期遗址、战国时期魏国贵族大墓,有魏国公子的练兵场(留有著名的《水陆攻占图》)。这片区域还是中国文化史上四大发现之一《汲冢书》的出土地 。

明洪武年间,从山西移民至五陵村的人们,在村中种下了许多槐树,五陵村十字的老槐树,历经670余年风雨存活下来,有“新乡第一槐”之誉。大槐树北邻有丘台寺,建于北魏年间,已延续1500余年,相传为信陵君守墓而建。丘台寺西北现存有明清时期“鄘南书院”一座,是继承古“鄘南书风”的文化圣地。

今日的五陵村,古老技艺在新时代焕发光彩。从烙画、剪纸到织布,从西瓜酱、辣椒酱到中医点烙疗法、周氏中医康复,传统文化在这里获得新生。“村晚”、农民运动会、舞龙舞狮等民俗活动,让古村始终洋溢着蓬勃生机。

2015年,五陵村成立了全国首家农村时间银行,六千多名“储户”存储时间达十万多小时,“有困难找时间银行”成为村民的口头禅。

新时代,五陵村以党员义工为基础,先后组建志愿者服务队、时间银行、新思路工作委员会、党员护卫队、雷锋精神服务队、党员联户队六支队伍,组织群众积极参与村内公共事务和公益事业。

五陵村曾经的古建颇多,遗留下来的部分构件近年来得到了广泛的收集和保护,如拴马桩、石磙、碾盘、古石门等,已成为古代石刻艺术品,并于2018年成功申报成立中原石刻艺术博物馆。

建馆只是“古镇复兴”的一个步骤。经村民一致同意后,全村流转土地800亩,预计总投入36亿元,打造五陵文旅小镇。

小镇以古建为核心元素,以民族文化、度假文化、康养元素为主体内容,将“农文康旅研”充分融合,让二三产业同频共振。

一座玉园,就选用了500多吨太湖石、20多种花草古树;一条“柿途”,引进了全国各地的680棵百年古柿树;28座明清实木古建筑,从陕西、山西、河南等地的一些传统村落编号拆解后,在此一比一“原装”组建,彰显原汁原味的古风古韵。

项目建成后,将直接创造500多个就业岗位,吸纳2000余人就业,带动周边万余人增收。

目前,五陵正奋力打造传统古村落集中连片保护利用示范村,全力推动传统文化与新经济业态结合,走出一条“生态立村、文化兴村、旅游富村”的发展之路。

伯玉村:君子遗风今犹在

传说伯玉村,古时候是一片荷塘,当时的荷不叫“荷”而叫“蘧”。每到夏季,蘧叶如盖,蘧花飘香,先民就在塘边高岗上安家,以蘧为名,叫蘧地。

后来人们开始有姓氏了,先民们就以蘧为姓。到了春秋时期,这里属于卫国,出了一位先贤人物,他就是蘧伯玉。

东汉文学家班昭随儿子曹成到长垣就职时写的《东征赋》记载:“蘧氏在城之东南兮,民亦尚其丘坟,唯令德之不朽兮,身既没而名存”。

而《水经注》亦有所载:“长垣有蘧伯乡,一名新乡,有蘧亭”。这片土地因春秋先贤蘧伯玉而得名,历经蘧公村、蘧公里、蘧公乡等名称更迭,最终在民国初年定名为伯玉村,延续至今。

▲近日,东汉史学家班昭名篇《东征赋》石刻在伯玉村揭幕。

蘧伯玉是春秋时卫国的大夫,虽无著作留世,但他的政治主张、言行情操对儒家学说的形成产生重大影响。

孔子周游列国,期间多年在蘧家居住,与蘧伯玉结成忘年之交,《论语·卫灵公篇》中,赞叹道:“君子哉,蘧伯玉!”

今日的伯玉村,依然保留着深厚的历史印记。村中的蘧公祠经过精心修缮,现存明代石碑两通,被列为河南省重点文物保护单位。村落以东西走向的君子大道为主轴,街巷名称皆蕴含着对先贤的敬仰——君子巷、孝悌巷、尚节巷,每一个名字铭刻着“君子文化”的薪火相传。

近年来,伯玉村以“一园、一核、一环、四区、六组团”为规划理念,建设了独具特色的君子文化产业园。蘧公祠、游客中心、百师园、蘧孔文化交流中心等地标建筑相继落成,既保留了传统韵味,又注入了现代活力。

另外,村里二十余处空闲院落被改造为涵山书画院、乔氏书画院、华艺钧瓷馆等文化空间,吸引了一批书画名家入驻,使这个古老村落成为新的文艺高地。

近些年,伯玉村还将千年文化底蕴转化为乡村振兴的强大动力,探索出了一条“以文兴业”的特色发展之路。

通过盘活土地资源,流转土地,种植五彩油菜花、油葵、丹参等特色作物,形成兼具观赏价值与经济收益的农业景观。

以君子文化为核心的研学路线已累计接待游客三万余人,“旅游+文化”“旅游+研学”的新型业态正在这里蓬勃发展。

站在新的历史起点,伯玉村正朝着创建国家4A级旅游景区的目标迈进。未来将丰富文旅产业业态,持续打造“旅游+文化”“旅游+研学”精品文旅项目,推动君子文化IP焕新出圈,将“君子之乡”打造成为长垣市最闪亮的名片。

从孔子与蘧伯玉的“蘧孔之交”,到今日的君子文化传承,伯玉村用两千五百年的时间证明:真正的文化传统,从来不是静止的遗产,而是流动的江河。它从历史深处奔涌而来,浇灌着当下的土地,更将流向未来的原野。

【 结 语 】

倘若得闲,不妨来这些古镇古村走一走。穿行其间,时光仿佛变得缓慢而温柔。

薄壁镇商道的辙印、原武镇稻花的芬芳、五陵村晓色的瑰丽、伯玉村君子的清风,都已融入中原大地的血脉,成为中华文明不可或缺的基因。

这些穿越千年依然鲜活的地名,不仅是历史的见证,更是我们文化身份的象征。当我们在现代化的浪潮中疾行,不妨偶尔慢下脚步,走进那些被岁月打磨的街巷,聆听那些被风轻轻传唱的故事。

或许,在那里,我们能找回失落已久的乡愁,也能拾起继续前行的温暖力量。

还没有评论,来说两句吧...